六道珍皇寺(京都市)迎鐘

微に入り細を穿つ

六道珍皇寺を散策中、

お寺の方とはお会いしていませんし、

パンフレットも見かけませんでしたが、

とにかく、

案内や説明などが多数あり、

初見参の僕たちにとって実に

分かりやすく、

お陰で、気軽に(笑)

鐘を撞くことも出来、

ホント感謝しています。

「微に入り細を穿つ」

六道珍皇寺に相応しい

言葉かと思います。

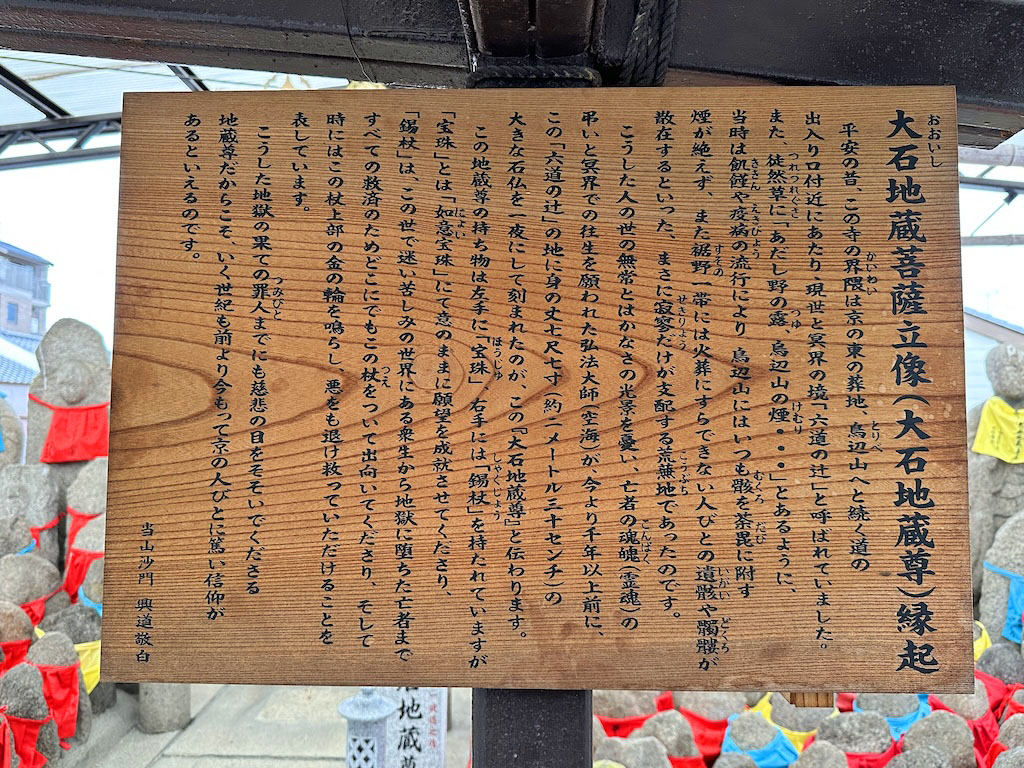

大石地蔵菩薩立像

本堂参拝と

小野篁(おののたかむら)が

冥界に通ったといわれる井戸を見学後、

本堂向かって左側の

大石地蔵菩薩立像へと向かいます。

無数のお地蔵様たち。

以下、縁起の抜粋です。

「平安の昔、

この寺の界隈は京の東の葬地、

鳥辺山へと続く道の出入り口付近にあたり、

現世と冥界の境

「六道の辻」と呼ばれていました。

当時は飢饉や疫病の流行により、

鳥辺山にはいつも骸(むくろ)を荼毘に附す

煙が絶えず、また裾野一帯には

火葬にすらできない人びとの

遺骸や髑髏が散在するといった、

まさに寂寥だけが支配する

荒無地であったのです。

こうした人の世の無常と

はかなさの光景を憂い、

亡者の魂魄(霊魂)の弔いと

冥界での往生を願われた

弘法大師(空海)が、

今より千年以上前に、

この「六道の辻」の地に

身の丈七尺七寸(約2.3m)の

大きな石仏を一夜にして刻まれたのが、

この「大石地蔵尊」と伝わります。」

六道珍皇寺の由緒書きに、

「今は臨済宗だけど、

創建時は真言宗だった」と

記されていたことが、

ここで腑に落ちますね。

弘法大師さん、八面六臂の大活躍で、

日本各地にこのような伝承を

残してくださっています。

大石地蔵菩薩立像への参道。

手前に白い果物のクッションが落ち、

優しいお顔をされたお地蔵様の足元に

赤いりんごが見えています・・

りんご、かじられてる〜!

かじられた時にクッションが外れたか、

りんごを供えた人が、

帰りがけにクッションを落としたのか、

はたまた、

りんごとクッションの

因果関係はないのか・・

もしやこれは、禅問答かも?

ここは禅寺(臨済宗)だけに(笑)

答えは出ませんが、

りんごをかじったのは、

勝手にカラスの仕業としては、

カラスに失礼なので、

千年も立ちっぱなしで

お腹ペコペコのお地蔵様が、

お食べになったという事に

しておきましょう(笑)

閻魔・篁堂

優しいお顔のお地蔵様に癒された後は、

冥界のボス、閻魔様へ。

堂内の閻魔様や小野篁像を

拝顔した瞬間は感動したはずなのですが、

撮影禁止ということで写真は無く、

今は、ほぼ覚えていません(汗)

お堂側面。

お堂正面。

真ん中の案内を抜粋すると

以下になります。

「堂宇には、右手に笏を持った

等身大の衣冠束帯姿の

小野篁立像(江戸時代)と善童子や

獄卒鬼王さらにはその傍らには

閻魔大王坐像(小野篁作)を

安置するとともに

弘法大師(空海)坐像を合祀する。」

まずは、小野篁卿から参拝。

案内板に書かれたプロフィールを

簡単にまとめると以下になります。

「小野篁(802〜851)は、

嵯峨天皇に仕えた平安時代初期の

政治家・文人・歌人である。

文武両道の秀才で、

奇行が多く、

昼は朝廷に出仕し、

夜は閻魔王宮の役人だったという

逸話も残されている。

838年、遣唐使を風刺したことで、

隠岐に流されたものの

840年に復活し最終的に

従三位という高い位に上り詰めている。

「わたの原 八十島かけて漕ぎ出でぬと

人に告げよ あまのつり船」

流刑地の隠岐で詠んだこの歌が

小倉百人一首に採られている。」

生きて帰れないかも知れない

隠岐に流される途中、

こんな歌が詠めるほど、

小野篁という人の度胸は

相当すわっていたのでしょう。

だから閻魔大王にも

臆する事なく、

意見を述べていたんですね(笑)

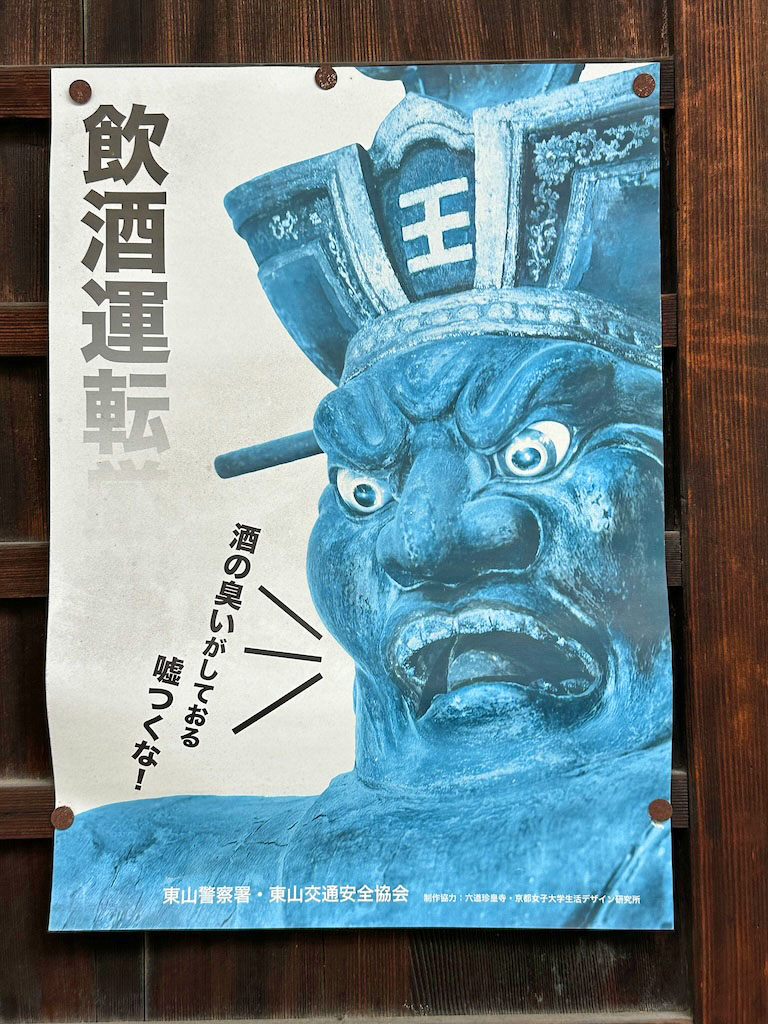

次は閻魔大王に参拝。

先ほど書いたように撮影禁止ですが、

こちらならばOKでしょう・・

いや〜これがあって良かった!

お顔、思い出せましたからね(笑)

迎鐘

閻魔・篁堂の左端に、

「お迎え鐘」の案内があります。

「迎鐘」「お迎え鐘」と

二通りありますが、

意味は同じなので問題は無し(笑)

以下、案内の抜粋です。

「この鐘楼にかかる鐘は、

毎年盂蘭盆(うらぼん)にあたり

精霊をお迎えするために撞かれるが、

古来よりこの鐘の音は、

遠く十萬億土の冥土まで響き渡り、

亡者はそおひびきに応じて

この世に呼び寄せられると

伝わることにより、

「お迎え鐘」と呼ばれている。

この鐘は当寺開基の

慶俊僧都が作らせたものである。」

閻魔・篁堂から鐘楼へ。

鐘楼としては珍しく、

完全クローズドタイプで、

釣鐘は全く見えていません。

真横から見ると、

神社の本殿と拝殿みたいな

デザインになっています。

「平安の銘鐘を撞かれる皆様へ(お願い)」

「歴史ある鐘を撞かれる方は、

引き綱を手前に引き出してから、

心静かに一回鳴らして下さい。

尚、鳴らされた後は、

写真の通り必ず引き綱をもとの状態に

お戻し下さるようよろしく願います。」

丁寧に書かれたお願いに、

住職さんの親切さを感じますね・・

せっかくなので、

僕たちも鐘を撞いてみることに。

ここから手前に引っ張ると・・

ゴ~ン〜〜〜!

これにて亡者のお迎え完了・・

ってお盆じゃないし?

でもお寺さんがOKなので、

問題は無いでしょう!

綱を元に戻してツーショット完了。

この世と冥界の境、

六道の辻に建つ六道珍皇寺ですが、

まだまだ現世の方を

大いに楽しませていただきました(笑)