須磨寺(神戸市)・本堂

予見していた?

膝の痛みなんて、

自分には関係ないと思っていたら

そいつは突然やって来ました(汗)

関西旅の2週間ほど前、

少し前からなんとなく

調子悪かった右膝が、

突如としてストライキを始め、

もやは足を引きずっても

歩行困難な状況に陥り、

結果、

30年以上ぶりに病院へ・・

妻からは

「アンタが病院に行くなんて、

相当悪いんやね〜!」

なんて、

変に感動?されました(笑)

整形外科で、

人生初のMRIという奴を経験し

半月板損傷と判明・・・

処置のお陰で、

歩けるほどには回復したものの

今回の旅期間中も

痛み止めを飲んでいました・・

そんな僕が須磨寺の本堂で出会ったのが、

こちらの階段です。

これはあり難し!!

通常の段数の2倍になっていて、

しかも「右」「左」と

懇切丁寧に書かれています。

これのお陰で、

階段が超楽ちんに!

弱者の気持ちを理解するには、

自身も弱者にならなければ、

全くわからないもの、

偶然か、必然か、

はたまた須磨寺さんが

僕の膝の痛みを予見していたのか、

優しさに満ち溢れた須磨寺で、

さらなる優しさを感じた瞬間です。

山門

宝物殿で「青葉の笛」に感動後、

本堂へと向かいます。

石段。

下馬石。

ミスト!!

炎天下の中、

これほど有難いものはないですね!

山門に到着。

本堂

山門をくぐり本堂前の境内へ。

香炉。

手水舎。

本堂。

須磨寺のサイトの説明を

コピペすると以下になります。

「現在の本堂は慶長七年(一六〇二)

豊臣秀頼が再建したもので、

建築奉行は片桐且元でした。

但し内陣の宮殿は応安元年(1368)の

建造になるもので、重要文化財です。

本尊聖観世音菩薩、脇侍毘沙門天、

不動明王が祀られています。

昭和47年、文化庁の指導で

全面解体修理が行われ、

六百年前の姿に復原されました。

この後、

阪神淡路大震災の被災を乗り越え、

平成17年にも復元のための修理が行われ

現在の姿になっています。」

関ケ原の戦い以降、

「豊臣秀頼が再建、片桐且元が奉行」

この組み合わせで400年以上

現代に残る寺社建物は、

京都、東寺の金堂、

滋賀の白髭神社の本殿など

近畿地方には数多くあり、

家康が豊臣家の財産を減らすのが、

主目的だったとはいえ、

こうして須磨寺も参拝できたし、

結果的には、

「家康さんも秀頼さんもグッジョブ!」

こんな感じになっています(笑)

そして本堂参拝の寸前、

妻が雄叫びを・・

「あっ!ドクターヘリだ!」

条件反射の如くミスチルの曲が

頭を駆け巡る二人。

しかし僕は、

「コード・ブルー」というドラマ、

一切見ていません(笑)

冒頭に書いた階段を

足腰すこぶる元気な妻をモデルに撮影。

参拝。

回廊におられる

賓頭盧尊者様にも参拝。

普段、大して信心深くない僕も

この時ばかりは、

膝の回復をお願いしてしまいました(笑)

大師堂

次に本堂のお隣、大師堂へ。

大師堂。

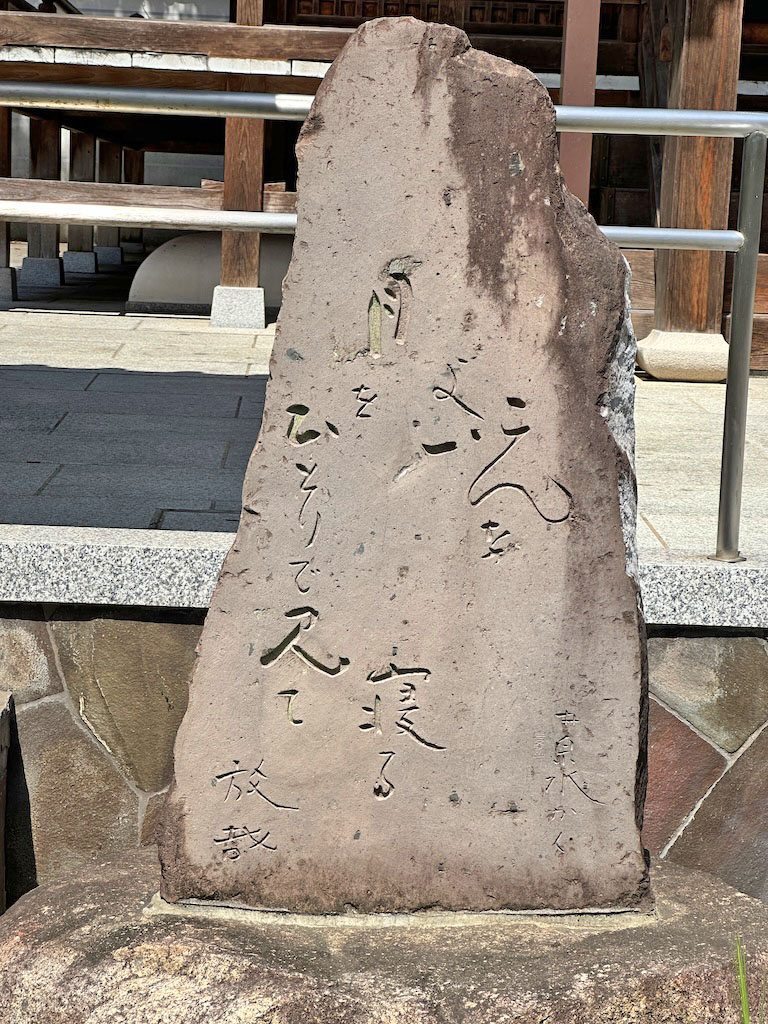

句碑。

「こんなよい月をひとりで見て寝る

放哉」

これについて

須磨寺のサイトから抜粋すると

以下になります。

「大正時代の一時期、

この堂には孤独奇矯の自由律の俳人

尾崎放哉が堂守りとして

住み込んでいました。

彼はここで多くの句作を残しましたが、

特に

「こんなよい月をひとりで見て寝る」の句は

最傑作として、

今、本堂前の句碑に刻まれています。」

ビックリですよ!

大師堂に住み込むなんて!

それを「了」とした須磨寺の住職さん、

きっと心が広い方だったのでしょう。

超レアもの?小坊主の香炉。

二人のお口が「阿吽」なのに

思わず笑みが出ます。

参拝。

弘法大師様、

なんだかお寺の副住職さんの

穏やかなお顔に

似ているような・・・

いつもお仕えしていると

波長が合って来るのでしょうか?

源義経卿腰掛松

次に大師堂のお隣、

源義経卿腰掛松へ。

松の前の池。

先ほどの尾崎放哉の句碑は、

この池と一体化しています。

妻が見つけた一輪の蓮の花。

お寺で見る蓮は、

特別感がありますね・・

枯れてしまっても

立派な覆屋で大切に保存された松。

案内には、

「義経卿此の松樹に腰を掛けて

敦盛卿の首を実検せりと伝う

以て一名首実検の松とも伝う」

このように記されています。

須磨寺に本陣を構えていたという義経、

ここでの首実検は、

真実味があるような・・

近影。

800年前の出来事を

この松は見つめ、

義経さんのお尻の暖かさを

感じていたのでしょう(笑)

みくじむすび

本堂と大師堂前には

「みくじむすび」があります。

「みくじむすび」

「ご自分の干支の下に

お結びください」

この案内の通り、

皆さんおみくじを紐の最下部に

結ばれています。

正面から。

筋斗雲(きんとうん)に乗る孫悟空。

僕たち好みの優しいタッチの干支の絵に、

癒されまくりです(笑)

背面からも撮影。

須磨寺の見どころは、

まだまだ尽きません。

(続く)