須磨寺(神戸市)・敦盛塚(首塚)

一日の違い

一泊二日の旅を計画した時、

主目的の「源平の庭」や

「敦盛塚」がある須磨寺は、

旅の初日、

大阪伊丹空港から直行で向かう

予定としていました。

ところが、

飛行機を予約してから少し経過した6月、

僕たちは太宰府天満宮の仮殿を参拝し、

その仮殿と大阪・関西万博、

「こだわり」に二人して感動した事で、

全く興味が無かった万博に行き、

「大屋根リングを体験したい!」

こんな気持ちになり、

予定を変更し、

当初の2日目の予定は全部止め、

万博を初日に持ってきて、

須磨寺を2日目に入れ替えたのです。

そして、

この一日の違いが、

思いがけない幸運を

引き寄せた事を知るのは、

須磨寺を参拝した当日でした・・・

敦盛さんの引き寄せ

本堂などを参拝した後、

敦盛塚に行く途中、

本坊の手前で見つけたのが、

「青葉の笛歌碑」です。

本坊入口前の歌碑(左)と

右側には、源氏の笹竜胆と、

平家の揚羽蝶の家紋の幕が張られた、

何かの小屋?が見えます。

歌碑。

小学校唱歌、「青葉の笛」の

歌詞とメロディーが記され、

上部に「青葉の笛」(模造)が、

はめ込まれています。

歌詞は以下の通りです。

「一の谷の戦破れ うたれし平家の

公達あわれ

暁寒き 須磨の嵐に

聞こえしはこれか 青葉の笛」

これは素晴らしいですね!

たったこれだけの文字で、

平敦盛を討ち取った

熊谷直実の心情と、

戦いの前、早朝に

笛の音が聞こえてきた情景が、

目の前に浮かんで来るのですから・・

そして、

右側の「何かの小屋」と思ったのは、

こんなものでした・・・

指でボタンを順番に押せば、

青葉の笛の音色で、

青葉の笛のメロディーを

聴けるという優れものです!

僕が一回やってみたその直後、

本坊からやって来たお坊様が

僕たちに笑顔で話しかけ、

衝撃的な一言を放ったのです!

「長いこと故障してて

ご不便をおかけしていましたが、

ようやく今朝修理が完了しました。

以前の音色とはちょっと違いますが、

楽しんでください」

いや〜もう二人して鳥肌ものですよ!

「今朝修理完了」と言うことは、

僕たちがここに来る寸前です。

当初予定していた昨日(旅の初日)に

来ていれば、

この音色は聞けなかったのですから

何という幸運でしょう!

これも一重に

敦盛さんのお導きと感謝しつつ、

改めてボタンを押して演奏する妻。

万博行きで日程を変更しなければ、

そしてたまたま、

お坊様に出会わなければ、

また、

声をかけてもらわなければ、

こんな感動は無かったのです!

宝物館で青葉の笛を見て妻が言った

「この笛、なんか太いね〜

音出すのも指とか動かすのも

大変そうじゃない?」

結局僕たちは、

音も聞け、指も動かし、

妻の放った伏線を見事回収したのです!

GREEN狛犬

敦盛塚へ向かう道は、

奥の院の参道でもあります。

台座に「是より奥ノ院参道」と

刻まれた狛犬は、阿吽の対ではなく、

おひとり様です。

真横から。

特異な姿が一瞬で目に焼き付きますが、

妻が注目したのは・・・

「Mrs. GREEN APPLEのGREENだ!」

と、色に注目して大騒ぎ(笑)

記念にツーショットまで撮って、

Mrs. GREEN APPLE大好きな妻は、

超ご満悦でした(笑)

敦盛塚(首塚)

奥の院の参道を進んでいくと

墓域に差しかかります。

そして、ここでまたまた、

須磨寺の優しさを発見!

墓域が直接目に入らないよう、

竹で覆いを設けているのですよ!

墓参の人にも、

参拝だけの人にも素晴らしい配慮、

住職さんの気遣いは無限大です・・

敦盛塚(首塚)

墓域の一角に敦盛塚はあります。

エントランス。

正面。

五輪塔に参拝。

その後、

案内を確認してみます。

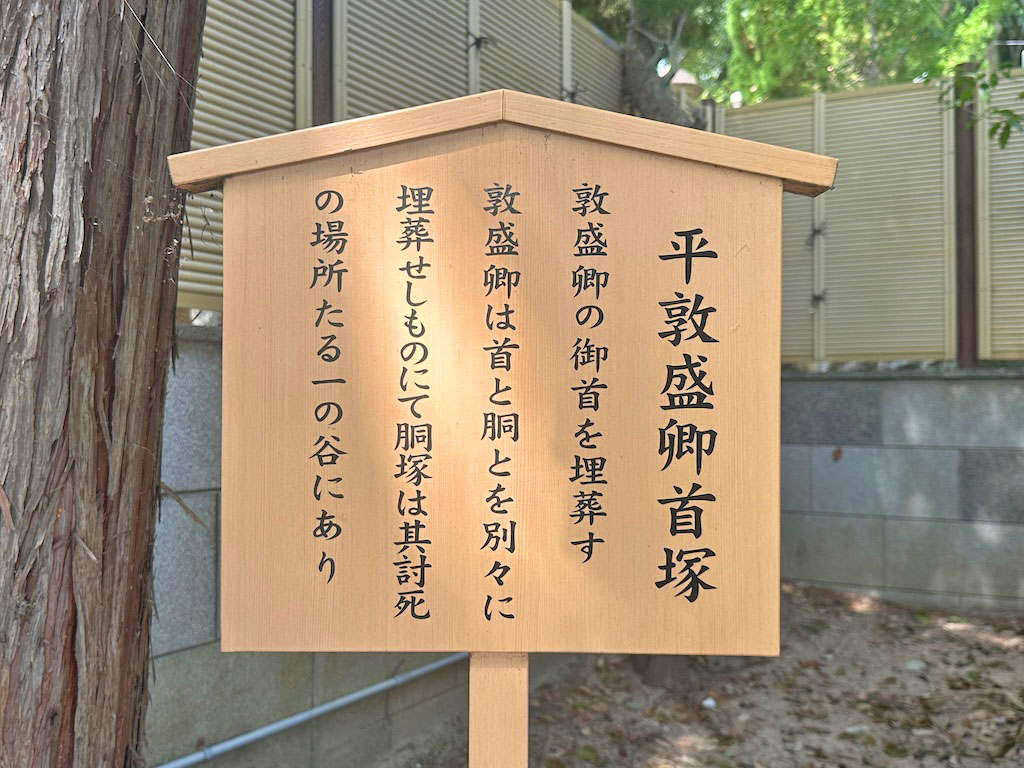

「平敦盛卿首塚」

「敦盛卿の御首を埋葬す

敦盛卿は首と胴とを

別々に埋葬せしめしものにて

胴塚は其討死の場所たる一の谷にあり」

僕たちはこの後、ここに記された

敦盛の胴塚にもお参りし、

そこでもまた、

ビックリな出来事があったのですが、

事の顛末はまた後のブログにて書きます。

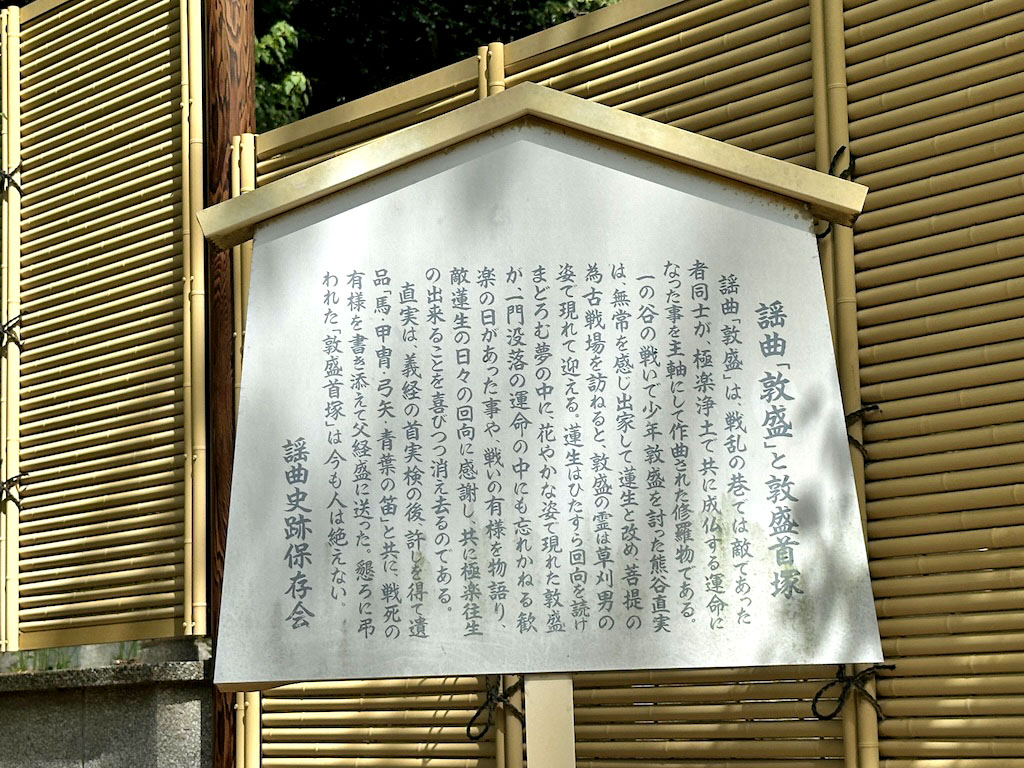

「謡曲「敦盛」と敦盛首塚」

「謡曲「敦盛」は、

戦乱の巷では敵であった者同士が、

極楽浄土で共に成仏する

運命になった事を主軸にして

作曲された修羅物である。

一の谷の戦いで

少年敦盛を討った熊谷直実は、

無常を感じ出家して蓮生と改め、

菩提の為戦場を訪ねると、

敦盛の霊は草刈男の姿で現れて迎える。

蓮生はひたすら回向を続け

まどろむ夢の中に、

花やかな姿で現れた敦盛が、

一門没落の運命の中にも

忘れかねる歓楽の日があった事や、

戦いの有様を物語り、

敵蓮生の日々の回向に感謝し、

共に極楽往生の出来ることを

喜びつつ消え去るものである。

直実は、義経の首実検の後、

許しを得て遺品

「馬、甲冑、弓矢、青葉の笛」と共に、

戦死の有様を書き添えて父経盛に送った。

懇ろに弔われた「敦盛首塚」は、

今も人は絶えない。」

敦盛塚横で見た絵馬。

敦盛さんのお顔を見ると、

やっぱり心に刺さります・・ね・・

その他の伽藍

猛暑と、僕の膝の痛みの

ダブルパンチで(汗)

奥の院まで登る気力が失せ、

高野山の遥拝は諦め

敦盛塚からUターンして

伽藍を見ながら帰路に着く事に。

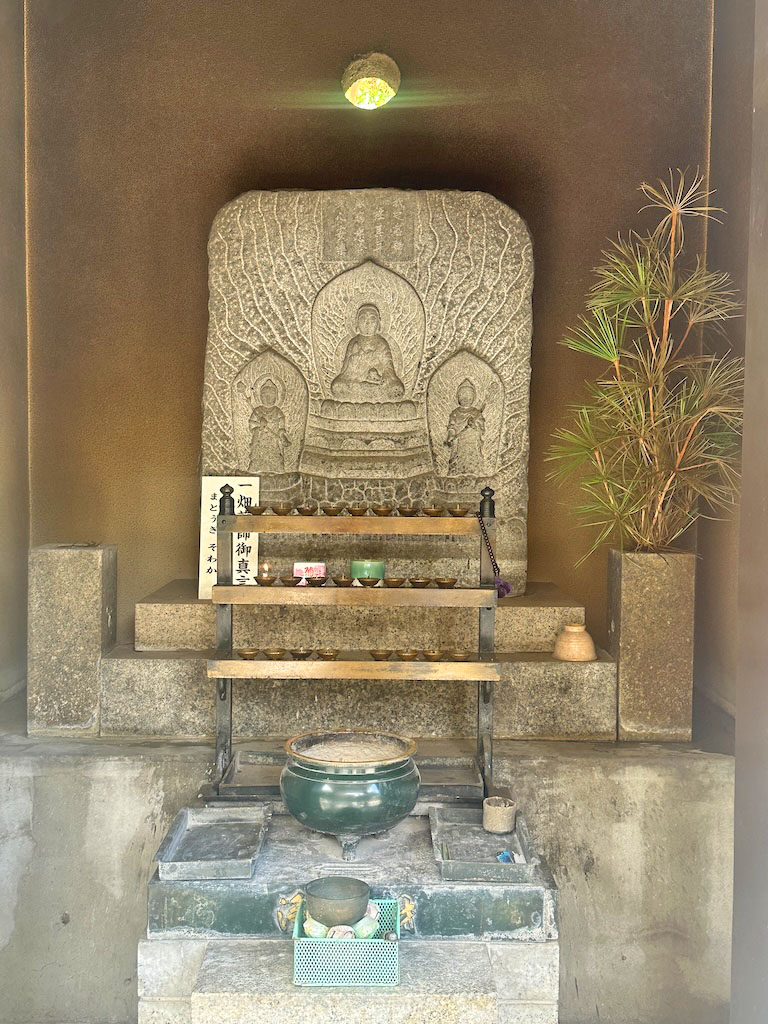

「一畑薬師如来」

島根県出雲市の一畑薬師を

勧請したのでしょうか・・・

参拝。

「きんぽとん童子」

以下、案内です。

「きん(金太郎のように健康で)

ぽ(浦島太郎のように夢をもって)

とん(敦盛のように心やさしく

音楽を愛してほしい)との願いを込めて

子供を守って下さる金浦敦童子です」

外観を簡単に言うと、

「亀に乗った金太郎が笛を吹いている像」

です(笑)

ユーモアと素敵な精神をミックスした、

このような像を安置している須磨寺に

ますます親近感が湧きますね!

「須磨の仇浪 親子地蔵」

このお地蔵様には悲話があります・・

超訳すると

「大正四年、

淡路から神戸へ向かう汽船から

家庭不和に悩む

22歳の母親と2歳の娘が海に身投げし、

その遺体が、須磨に漂着し、

須磨寺にて葬儀を営む。

この事件が翌年神戸新聞に

「家庭悲劇、須磨の仇浪」として

連載、読者に涙を誘い、

次いで、映画演劇に上演され、

翌年、この親子地蔵尊を造立する。」

このようになります。

遺体が須磨に漂着したのは、

偶然だったのでしょうか・・

もしや須磨寺での供養を

望んでいたのかも知れません・・・

三重塔。

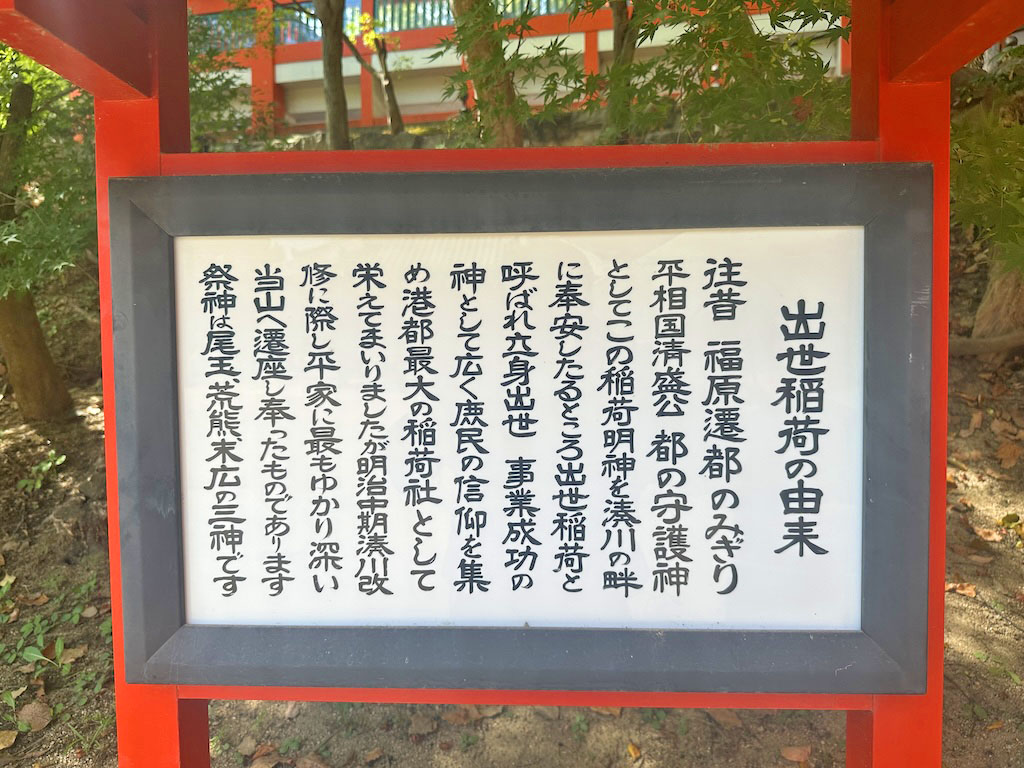

出世稲荷。

鳥居と御社殿(お堂)。

以下、由来の超訳です。

「平安末期、福原遷都の時、

平清盛公は都の守護神として

この稲荷明神を湊川の畔に

奉安したところ

出世稲荷と呼ばれ広く信仰を集める。

湊川改修に際し平家に最もゆかり深い、

当山へ遷座した。」

お堂内へ。

尾玉、新熊、末広の三神に参拝。

八角堂。

猛暑というのに、

ここにはお坊様がずっと立っていて、

参拝者が来るたびに、

お経を唱えていらっしゃるのです。

見てるだけでも

ありがたさが身に沁みます・・

そして再び本堂前へ。

ラストは、こちら・・

ツーショット(笑)

優しさだらけの須磨寺、

これにて参拝完了です。