田中城下屋敷(静岡県藤枝市)内覧編

三つの田中城を制覇

僕たち夫婦にとって、

田中城という名の付く城は、

今回で三つ目です。

一つ目は、明智光秀の名前が

初めて文献に出てくる

滋賀県高島市の田中城、

二つ目は、肥後の国人領主、

和仁三兄弟が籠城し、

豊臣秀吉軍が攻め落とした

熊本県和水町の田中城で、

この二つは過去の旅で、

訪問していますので、

これで三つの田中城を

全て制覇した事になります。

勿論、僕の知る以外にも

田中城は存在するとは思いますが、

まずは一段落ということで、

めでたし。めでたし(笑)

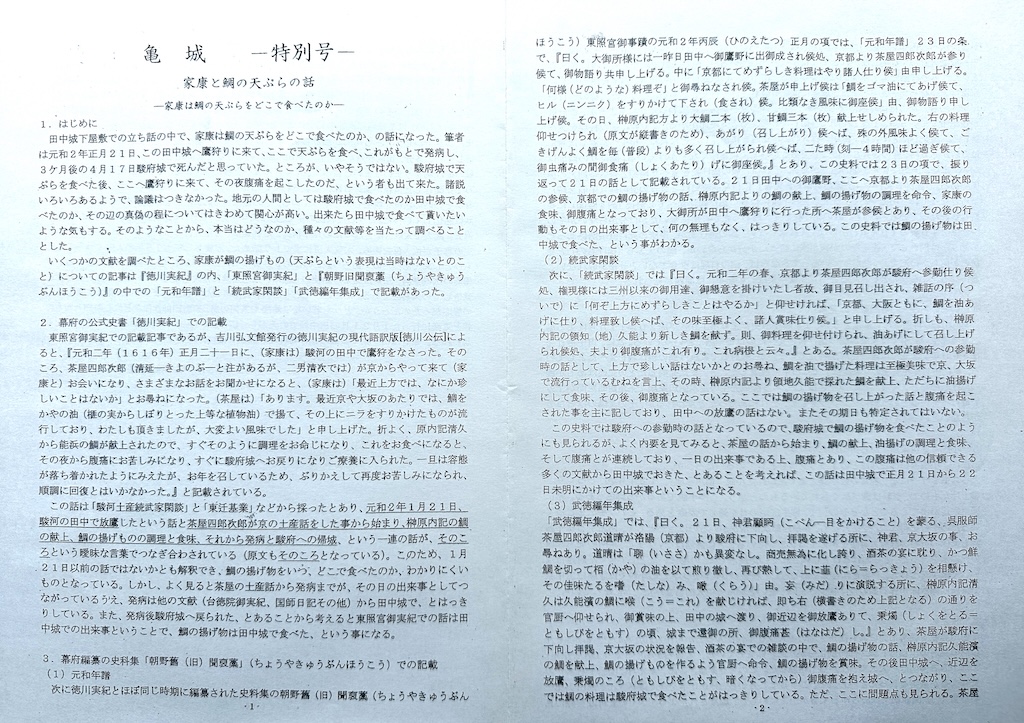

田中城本丸櫓

庭園散策後は、

田中城本丸櫓内部の見学ですが、

その前に受付でいただいた資料を

確認してみます。

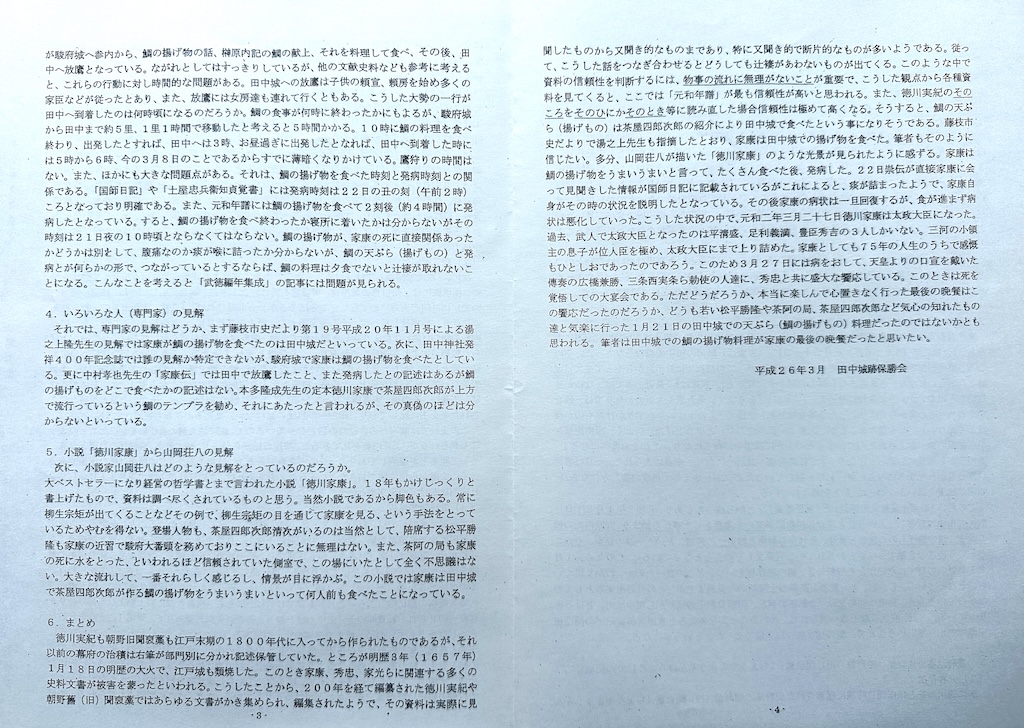

徳川家康が田中城で

鯛の天ぷら(揚げ物)を食べた事について、

4ページに渡る

緻密な考察が記されています。

江戸時代に書かれた「徳川実紀」など

様々な視点から解説すると共に、

専門家の見解も列挙され、

結びには、

「元和二年三月二十七日

徳川家康は太政大臣になった。

(中略)

このため3月27日には病をおして、

天皇よりの口宜を戴いた

傅奏の広橋兼勝、三条西実条ら

勅使の人達に、

秀忠と共に盛大な饗応している。

このときは死を覚悟しての大宴会である。

ただどうだろうか、

本当に楽しんで心置きなく行った

最後の晩餐はこの饗応だったのだろうか、

どうも若い松平勝隆や茶阿の局、

茶屋四郎次郎など気心の知れたもの達と

気楽に行った1月21日の田中城での天ぷら

(細の揚げもの)料理だったのでは

ないかとも思われる。

筆者は田中城での鯛の揚げ物料理が

家康の最後の晩餐だったと思いたい。」

この一文でまとめられています。

地元愛のこもった結論、

実に見事ですよ!

田中城本丸櫓。

入口側から。

案内を要約すると

以下になります。

「この櫓は、もと田中城の本丸にあり、

高さ9尺(2.7m)の石垣の上に

建っていたといわれます。

本丸の南東隅の石垣上に

「御亭」と呼ばれる2階建ての

建物があったことが記録にみえ、

これに該当するもののようです。

明治維新によって、田中城には

高橋伊勢守(泥舟)が入りました。

村山氏はそのはいかにあり、

しかも泥舟の4男を養子とした関係で、

明治3年この櫓の払い下げを受け、

移築して住宅としました。」

お邪魔します!

1階

内部には多くの資料やジオラマ、

解説がありますので、

要所を抜粋して書き出してみます。

いきなりの家康さんに

僕たちのテンションは爆上がり(笑)

早速記念のツーショットを完了。

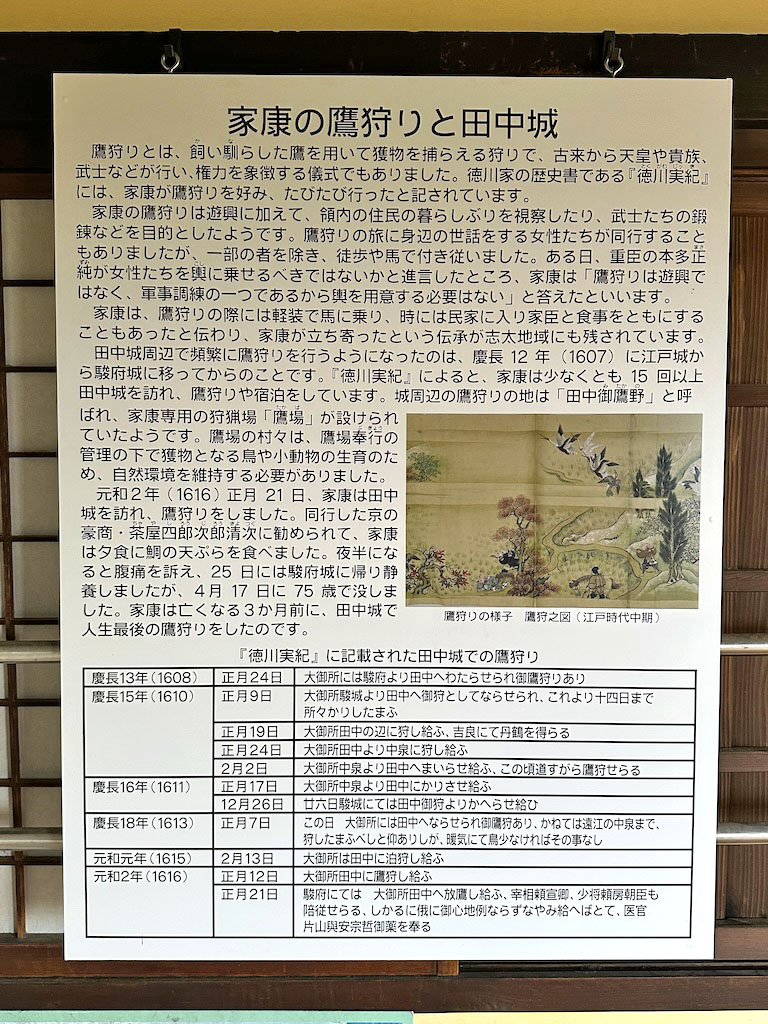

田中城で頻繁に鷹狩りをした、

徳川家康鷹狩りのジオラマ。

家康さんのドアップ。

田中城のジオラマ。

ちょっと前方後円墳的みたい?(笑)

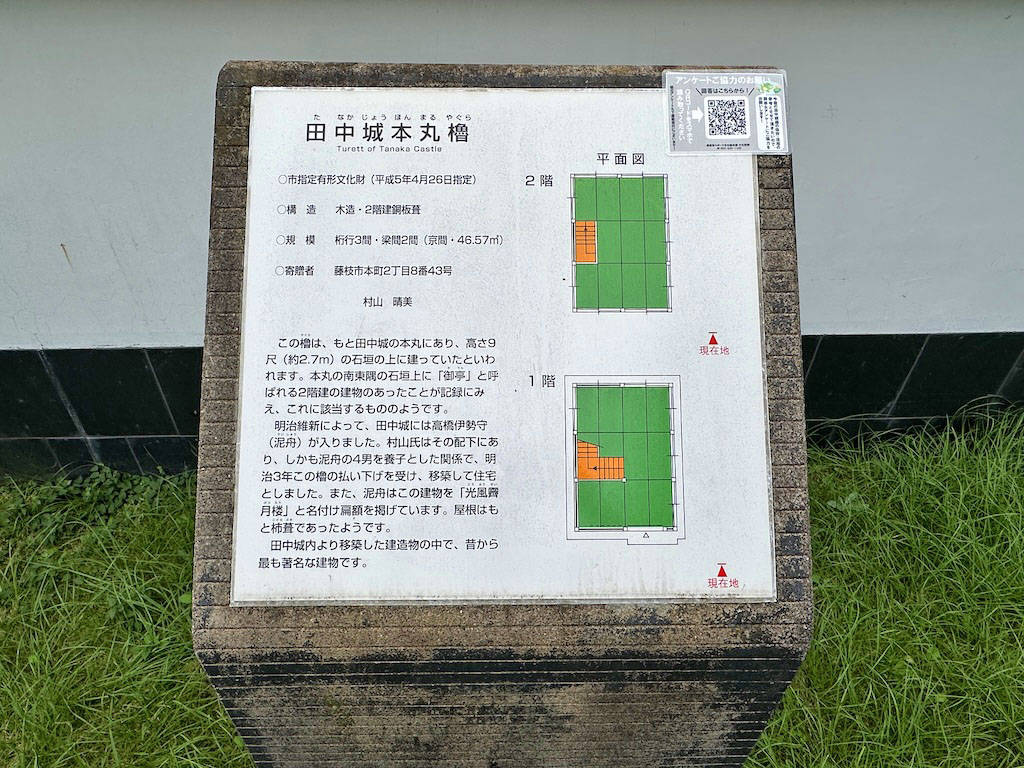

「家康と田中城攻略」

1570年、

今川の城から武田の城となり、

1575年から徳川家康が攻めるも

落とせず、

本能寺の変の年、

1582年にようやく落城させています。

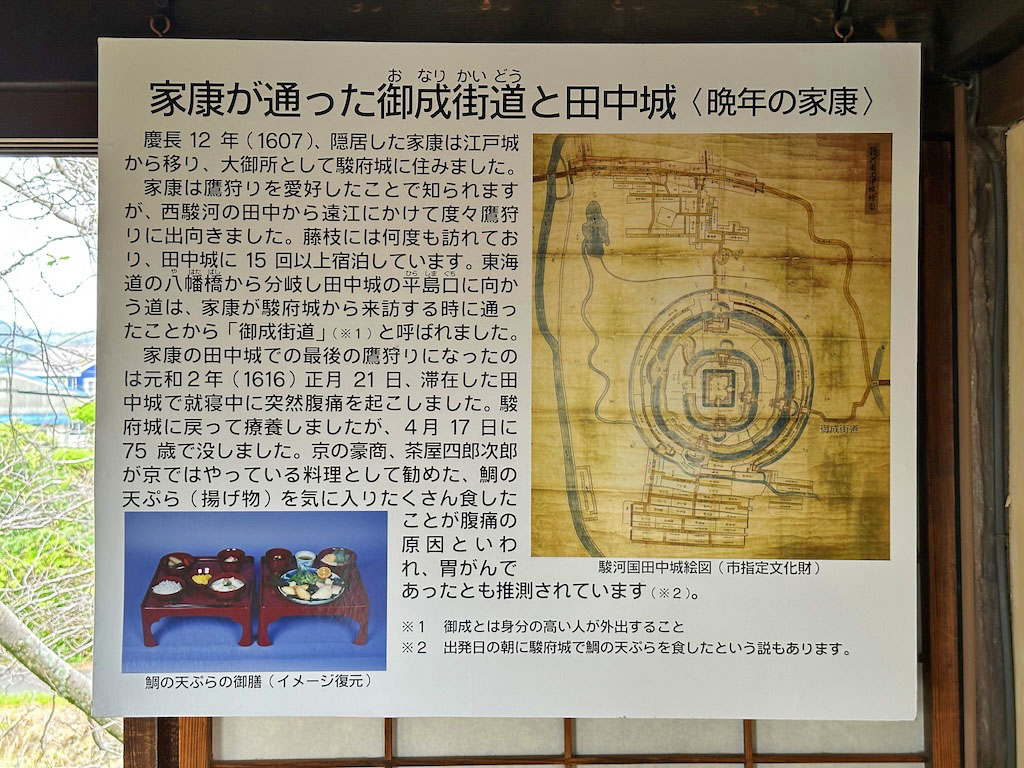

「家康が通った御成街道と田中城

(晩年の家康)」

「晩年、家康は田中城に

15回以上宿泊しています。

家康の最後の鷹狩りとなったのは、

元和2年(1616)正月21日、

滞在した田中城で就寝中に

突然腹痛を起こしました。

駿府城に戻って療養しましたが、

4月17日に75歳で没しました。

鯛の天ぷら(揚げ物)を気に入り

たくさん食したことが

腹痛の原因と言われ、

胃がんであったとも推測されています。」

「田中城遺構と現在周辺図」

この縄張り図に、

現代の街並みを重ねると・・

お〜これは実に分かり易い!

僕たちがいる下屋敷も

赤色で一目瞭然ですね!

楽しくて、

何回もパタパタしたくなります(笑)

2階

次は2階へ。

この階段、

途中に畳敷の部分があるのです!

2階の風景。

鯛の天ぷらの御膳(イメージ復元)。

さすがは、天下人、

江戸時代初期でもこんなに

豪華な御膳を食べていたのですね!

家康の鷹狩りの記録など。

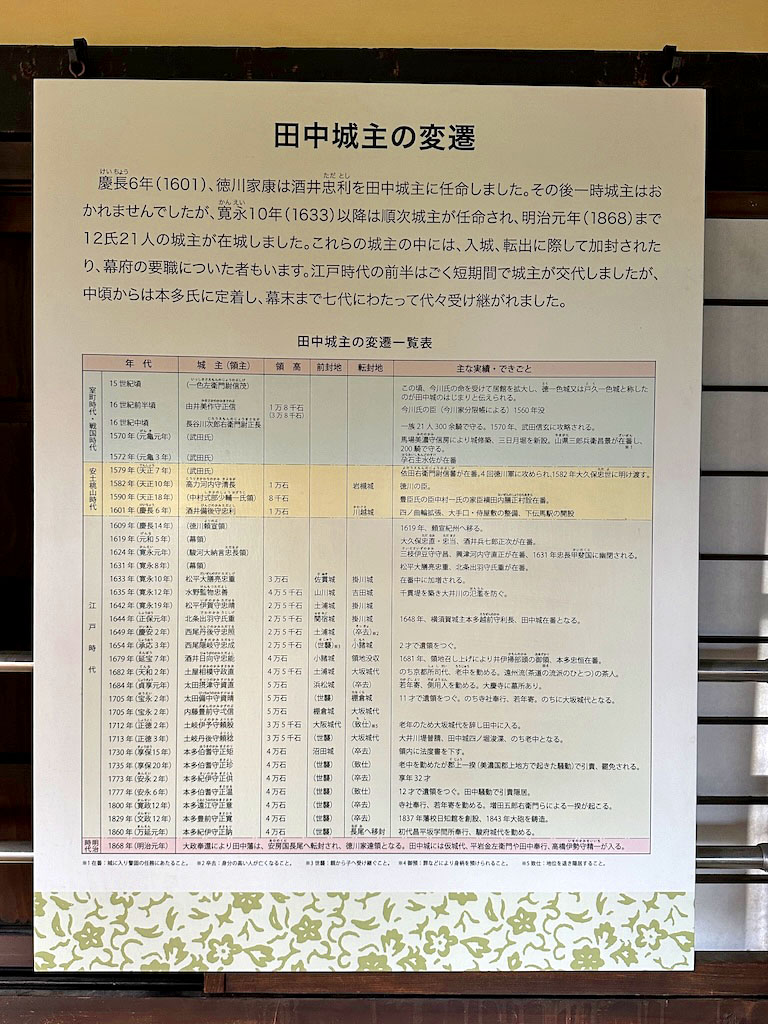

田中城の城主の変遷。

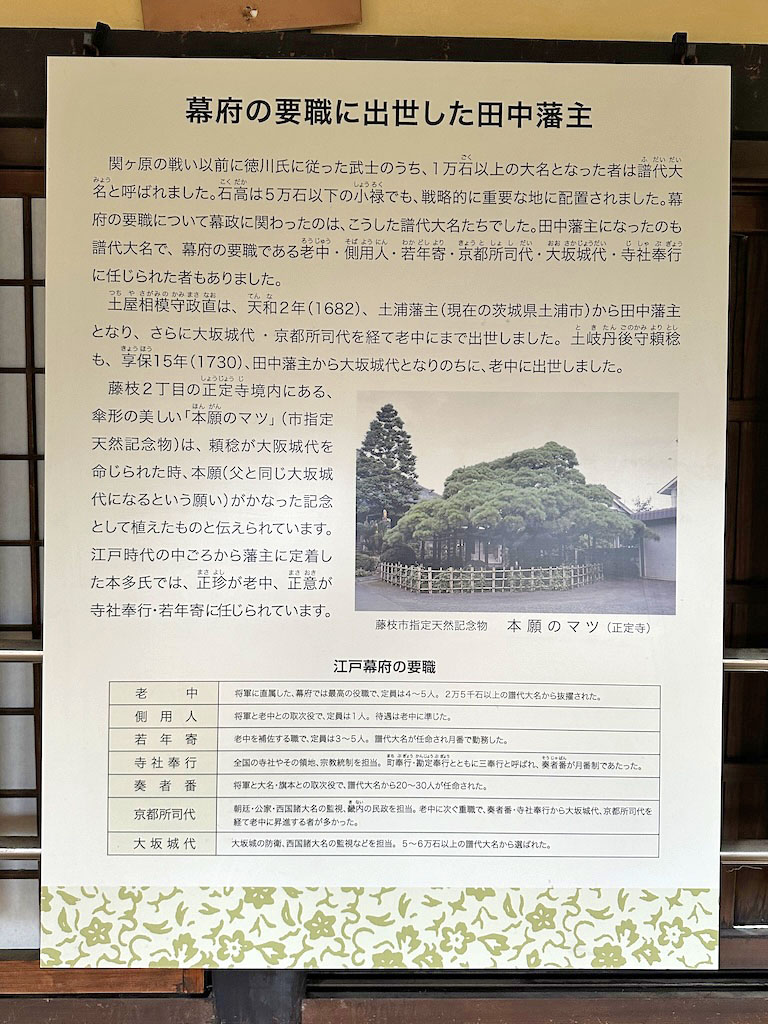

田中藩主となった譜代大名は、

要職につき出世したものが多いそうで、

言わば、昇進への登竜門的な、

存在だったのでしょう。

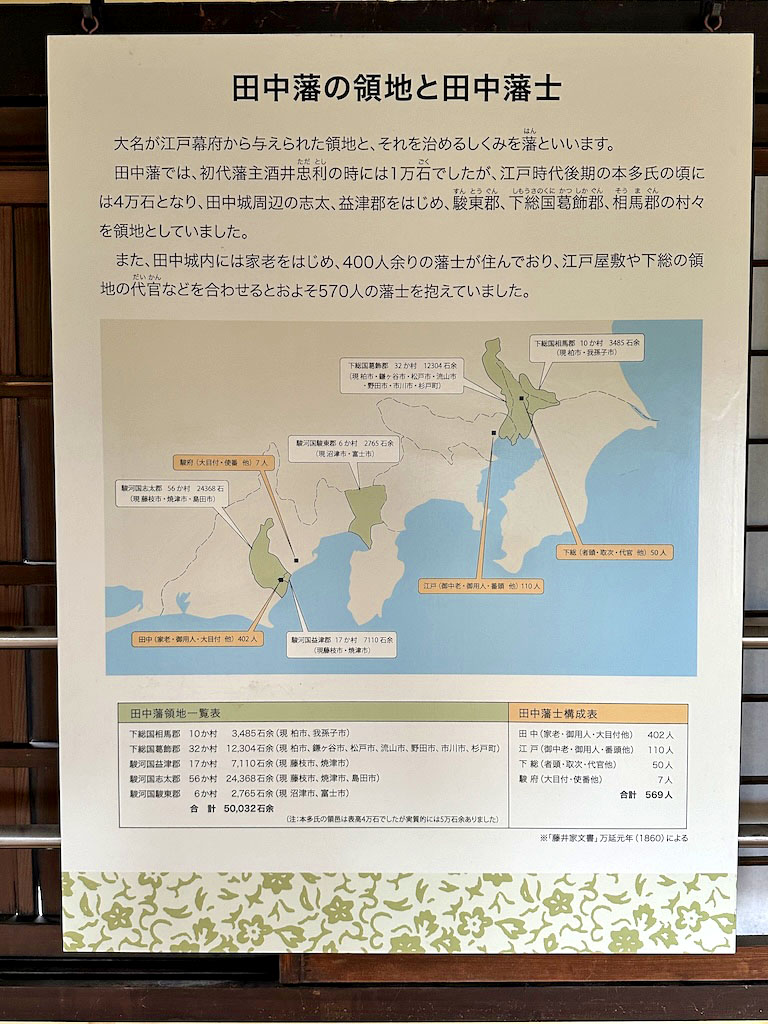

田中藩の領地は、

駿河だけでなく、

現在の東京都、千葉県、

埼玉県、茨城県にまたがる

飛地も加えて、

江戸後期には4万石とかなりの規模に

なっていたようです。

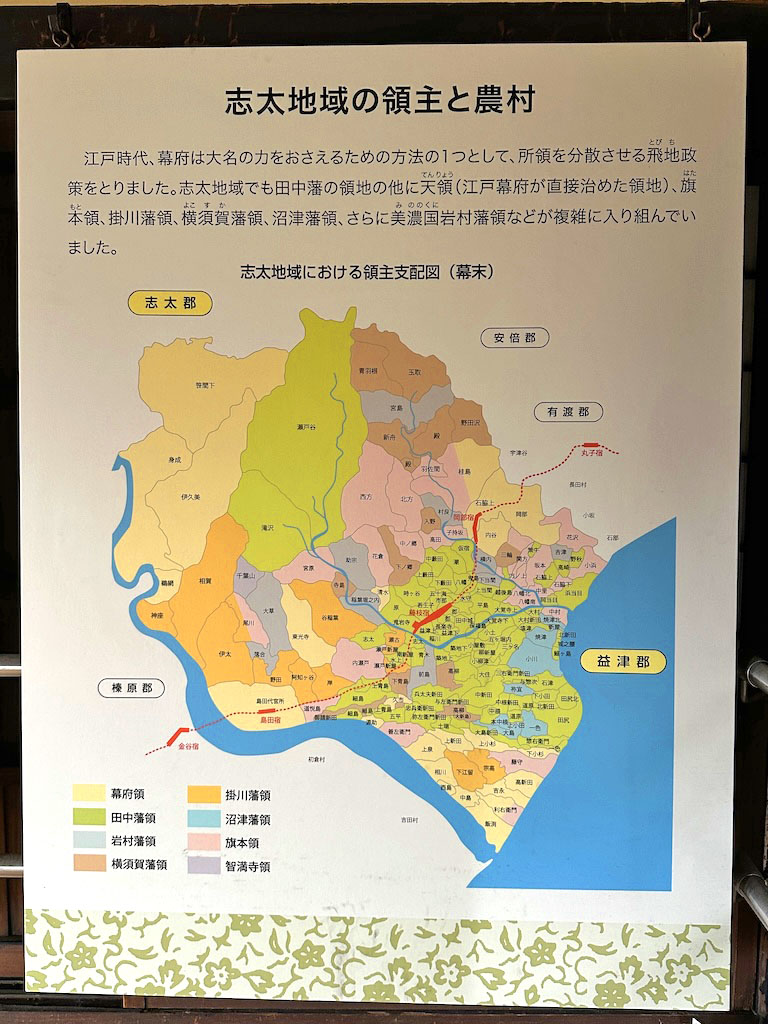

「志太地域の領主と農村」

「江戸時代、幕府は大名の力を

おさえるための方法の1つとして、

所領を分散させる飛地政策をとりました。

志太地域でも田中藩の領地の他に

天領(江戸幕府が直接治めた領地)、

旗本領、掛川藩領、

横須賀藩領、沼津藩領、

さらに美濃国岩村藩領などが

複雑に入り組んでいました。」

地図を見ると複雑すぎて、

どうやって治めて良いのか、

わからなくなるほどで、

江戸幕府の用意周到な統治、

実に凄いと思います!

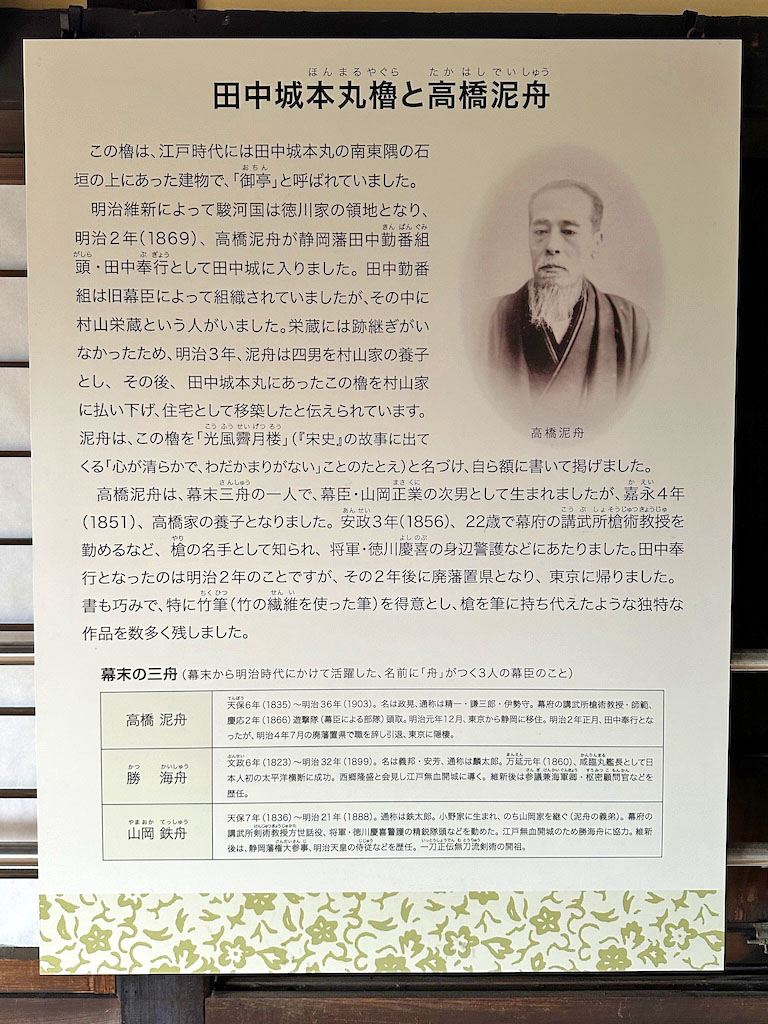

「田中城本丸櫓と高橋泥舟」

先述しましたが、

幕末、田中城主となったのは高橋泥舟で、

「槍の名手として知られ、(中略)

書も巧みで、特に竹筆

(竹の繊維を使った筆)を得意とし、

槍を筆に持ち代えたような

独特な作品を数多く残しました。」

この一文からも

文武両道に秀でた方であったのは

間違いないでしょう。

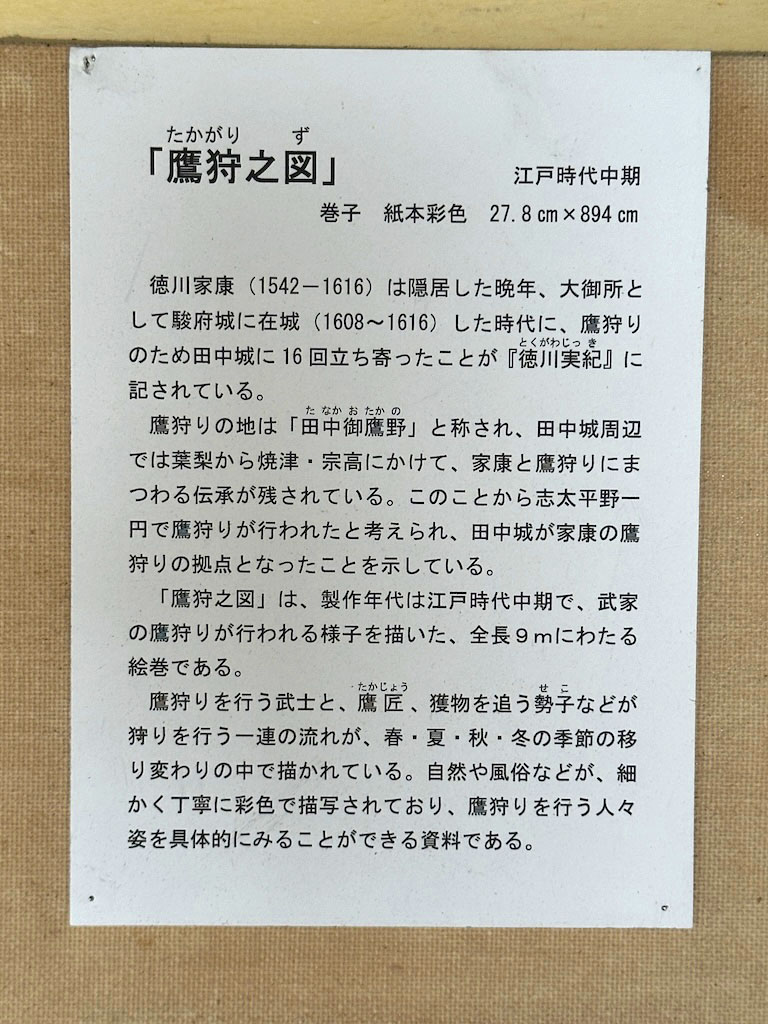

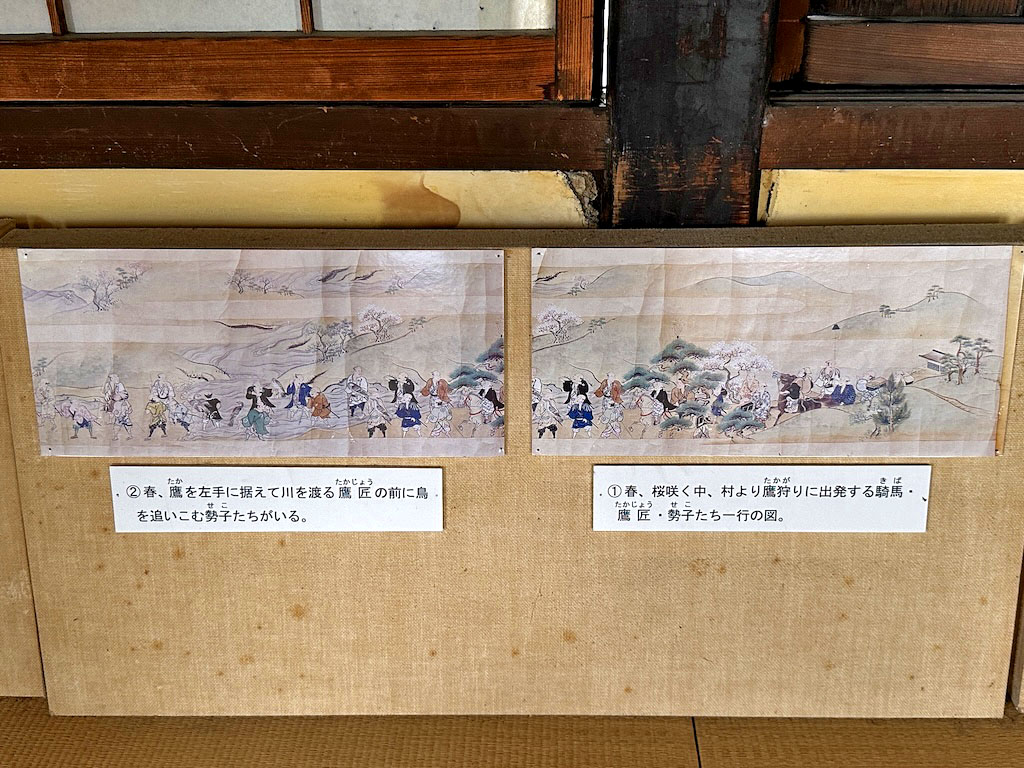

江戸時代中期に描かれた「鷹狩之図」。

ここからは下壁に掲示された図を

全部撮影してみました。

1.春

鷹狩りに出発する

騎馬・鷹匠・勢子たち一行。

2.春

川を渡る鷹匠の前に鳥を追い込む勢子。

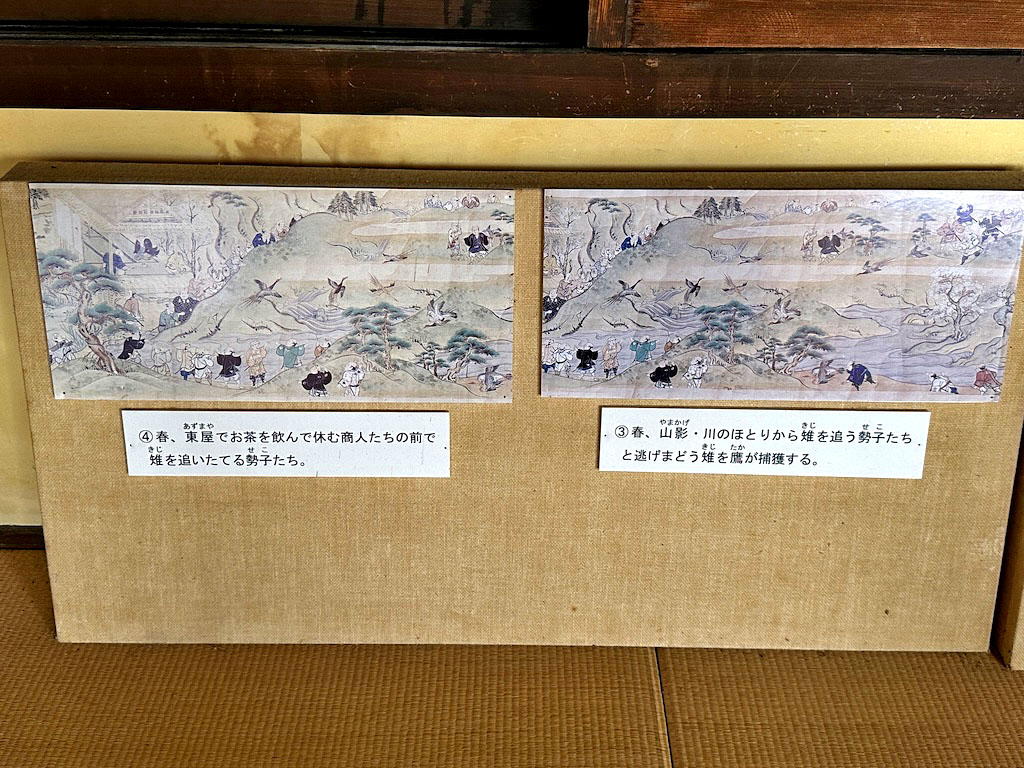

3.春

雉を追う勢子、雉を鷹が捕獲する。

4.

東屋でお茶を飲んで休む商人たちの前で

雉を追い立てる勢子。

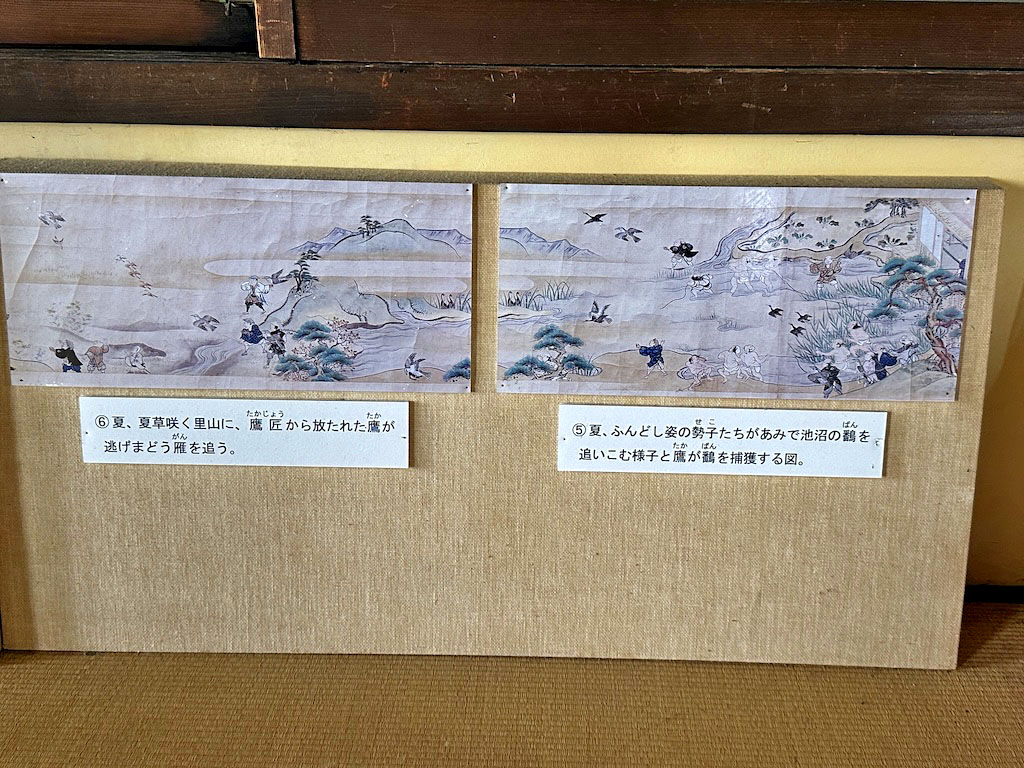

5.夏

ふんどし姿の勢子があみで池沼の鷭を

追い込む様子と鷹が鷭を捕獲する図。

6.

鷹匠から放たれた鷹が、

逃げまどう雁を追う。

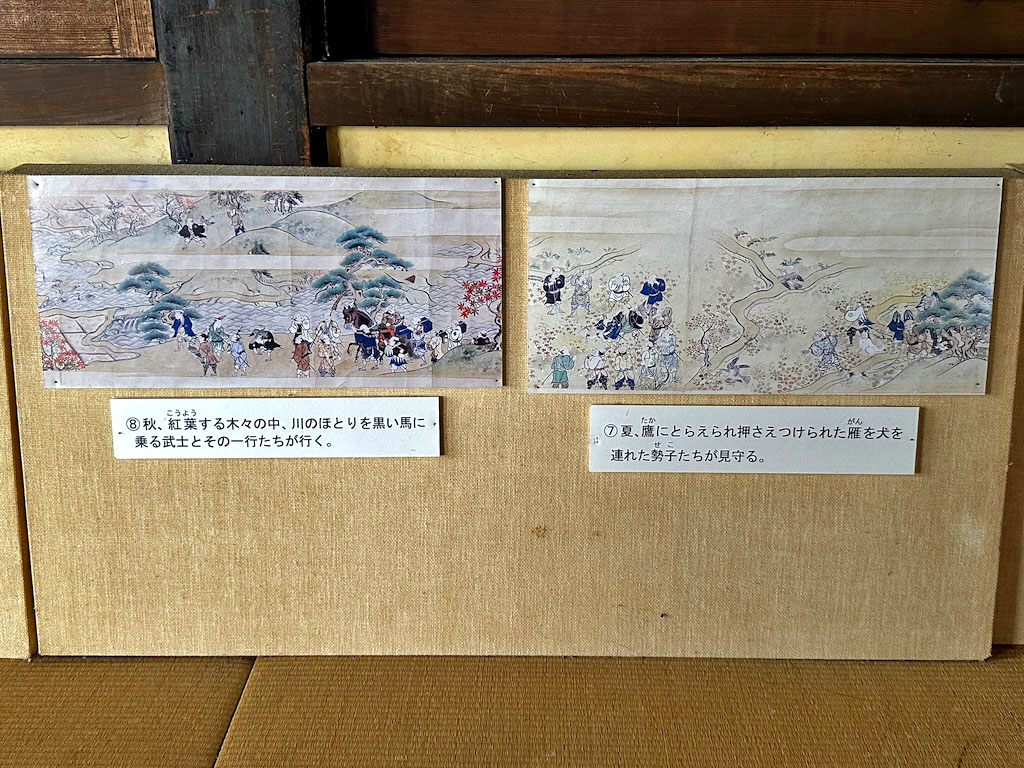

7.夏

鷹に押さえつけられた雁を

犬を連れた勢子が見守る。

8.秋

紅葉する木々の中、

川のほとりを黒い馬に乗る武士と

その一行。

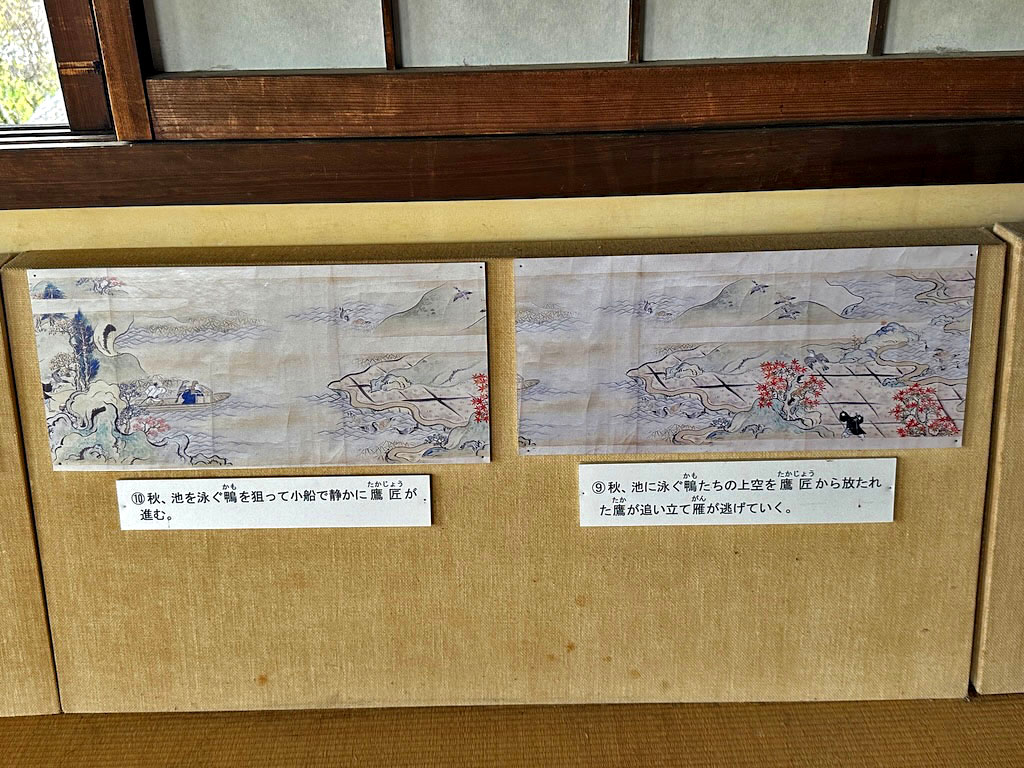

9.秋

池に泳ぐ鴨たちの上空を

鷹が追い立て雁が逃げていく。

10.

池を泳ぐ鴨を狙って小舟で

静かに鷹匠が進む。

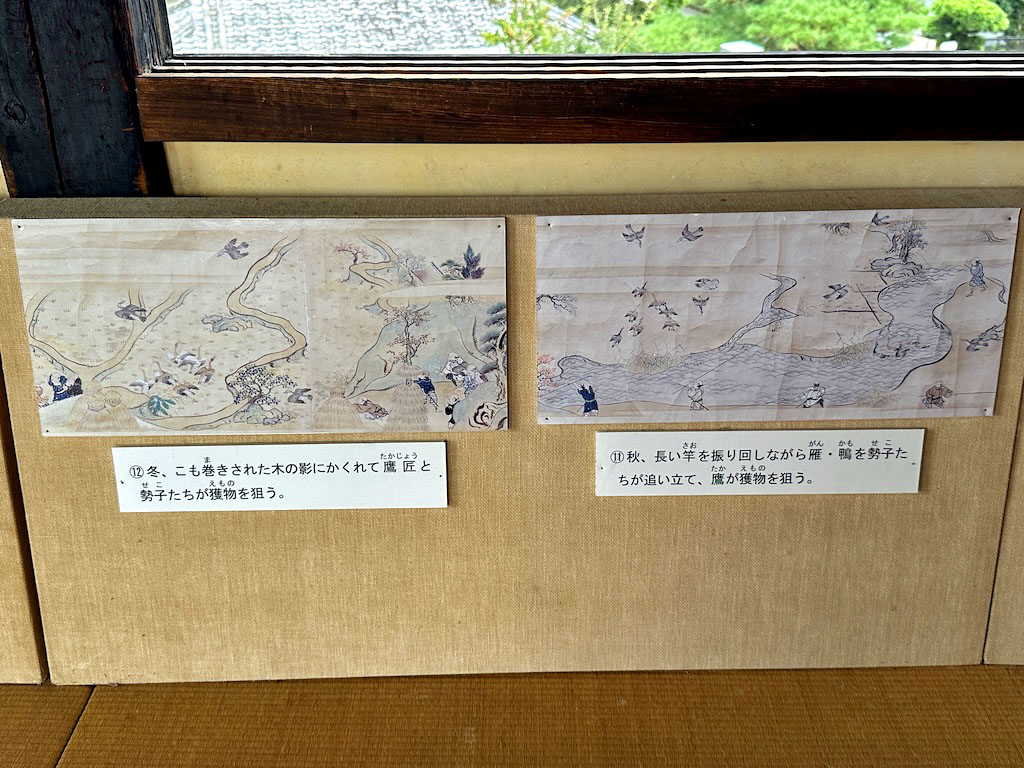

11.秋

長い竿を振り回しながら雁・鴨を

勢子たちが追い立て、

鷹が獲物を狙う。

12.冬

こも巻きされた木の影にかくれて

鷹匠と勢子たちが獲物を狙う。

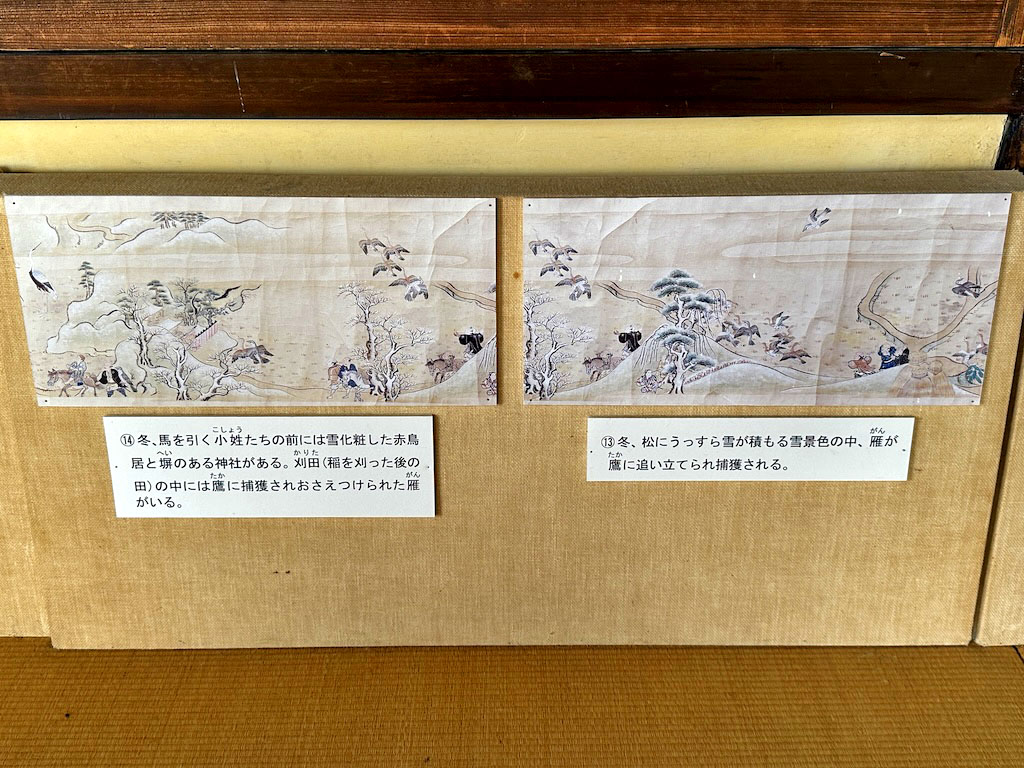

13.冬

松にうっすら雪が積もる雪景色の中、

雁が鷹に追い立てられ捕獲される。

14.冬

馬を引く小姓たちの前には雪化粧した

赤鳥居と塀のある神社がある。

刈田の中には鷹に捕獲され

おさえつけられた雁がいる。

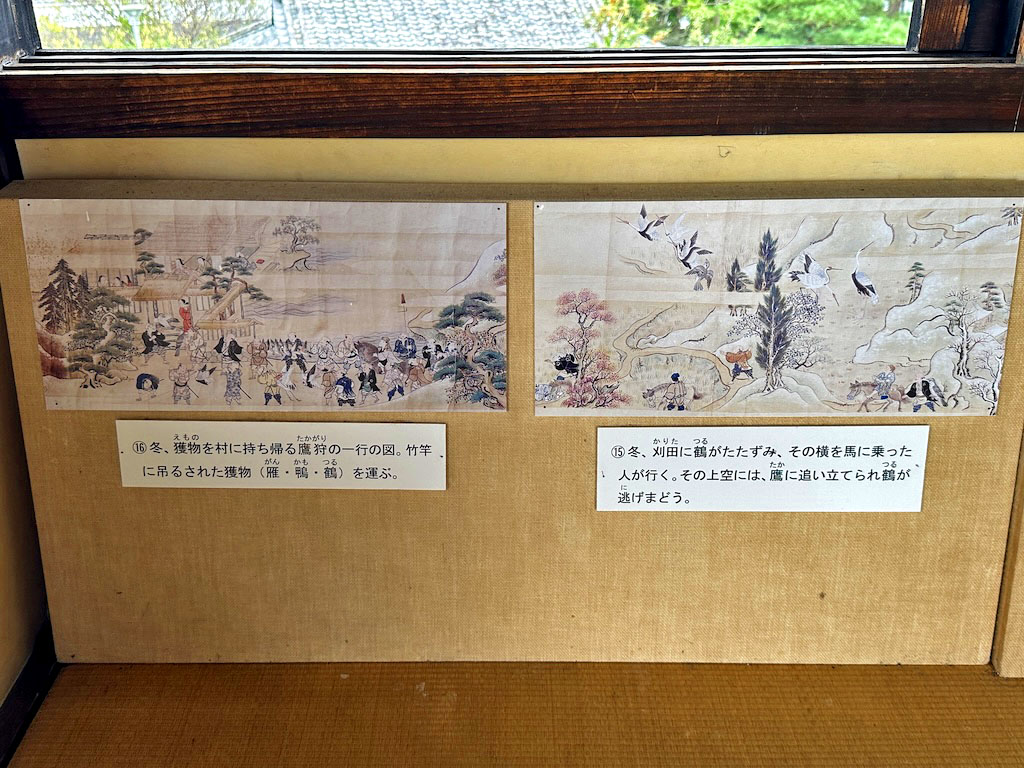

15.冬

刈田に鶴がたたずみ、その横を

馬に乗った人が行く。

その上空には、鷹に追い立てられた

鶴がにげまどう。

16.冬

獲物を村に持ち帰る鷹狩り一行の図。

竹竿に吊るされた獲物

(雁・鴨・鶴)を運ぶ。

ここまでで「鷹狩之図」はおしまい。

しかし、

鶴までが鷹狩りの対象だったとは、

驚きですね!

江戸時代には、鶴の肉を食べる

習慣があったのかな?

窓から眺める庭園側の風景。

冠木門側の景色。

下屋敷の最後はこれにて〆。

この後、

田中の遺構散策へと向かいます。