徳島城(徳島市)鷲の門

活躍していた

広大な社地の寄贈に続き、

徳島城でも戦災で焼失した

「鷲の門」の再建が、

篤志家の寄贈だと知りました。

そして、

この二つに共通するものは、

寄贈者が「女性」であるという事です。

近年、しきりに

「男性社会は不平等」、

「女性の活躍を!」などと、

耳にタコが出来るくらいに聞きますが、

はるか昔から、

実業界で大活躍して、

人材を育成し、資産も形成、

それを人々の為に惜しげもなく

「未来に残る形として」残された

お二人のような女性の話でも披露した方が、

よほど腑に落ちるかと思います。

世間で知られているよりも

ずっ〜と昔から

女性は大活躍していたのですからね。

男女問わず、それぞれが得意な分野で

楽しみながら持てる力を発揮し、

それが何らかの社会貢献に繋がれば、

今流行りの

「持続可能な世界」と言う

ワードなんかを連呼しなくても(笑)

必然的に成立する気がします。

東側の水堀散策

まずは縄張り図から。

※こちらは余湖くんのホームページより

転載させていただいています。

この図の右上、

「北蔵」跡の駐車場から散策開始です。

駐車場管理のおじさま、

少しでも危険と思われる場合は、

容赦無く注意される(笑)

徹底した安全第一の人で、

この方の一所懸命さは、

徳島城にとって大いなる

力となっているでしょう。

縄張り図の「北馬屋」付近は

バラ園など公園として整備され、

徳島縣護國神社に建つ

「戦没者を見送った家族像」が

移転前に建ってた場所になります。

堀の北端。

水の透明感が素晴らしい!

最新の循環設備でもあるのかな?

サギちゃんたちもお出迎え!

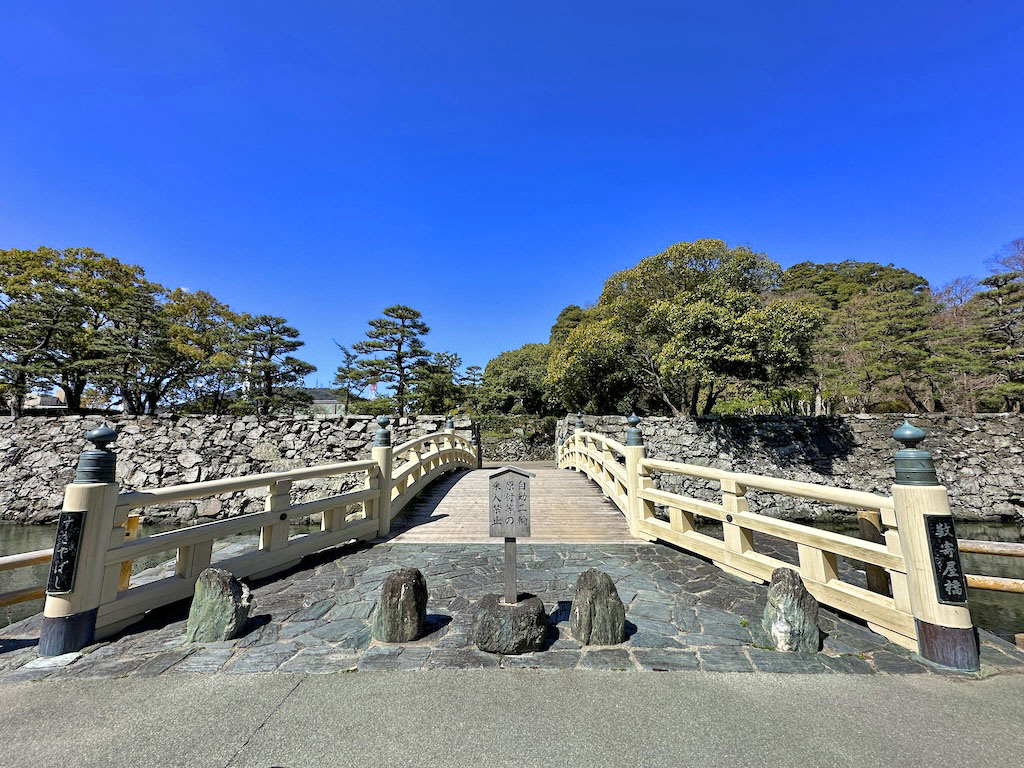

数寄屋橋へ。

復元ジオラマの写真付きの案内。

これはいいですね〜!

案内を抜粋すると以下になります。

「徳島城の鬼門(北東)にあたる門が、

旗櫓の下にあった数寄屋門です。

別名「不明門」とも呼ばれたように、

城内の凶事の際以外には

開かれることのない門でした。

その数寄屋門の東側、

堀に架け渡されていた橋が数寄屋橋です。

長さ五間=約九・七五メートル、

幅一間=約一・九五メートルの太鼓橋でした。

現在は、木製の橋が架けられており、

往時をしのはせるものとなっています。」

江戸城で言えば、

浅野内匠頭の遺体が運び出された

平川門にあたるものでしょう。

今は凶事など

微塵も感じさせない数寄屋橋。

屏風櫓下の石垣。

徳島城の石垣の多くは、

阿波青石と言われる美しい緑色片岩で、

基本は野面積みです。

原始的な算木積みの角石ですが、

素朴さ故に逆に力強さを感じさせます。

動画でも撮影。

堀の南東、月見櫓付近。

この石垣の無骨さ、

やっぱたまらんな!(笑)

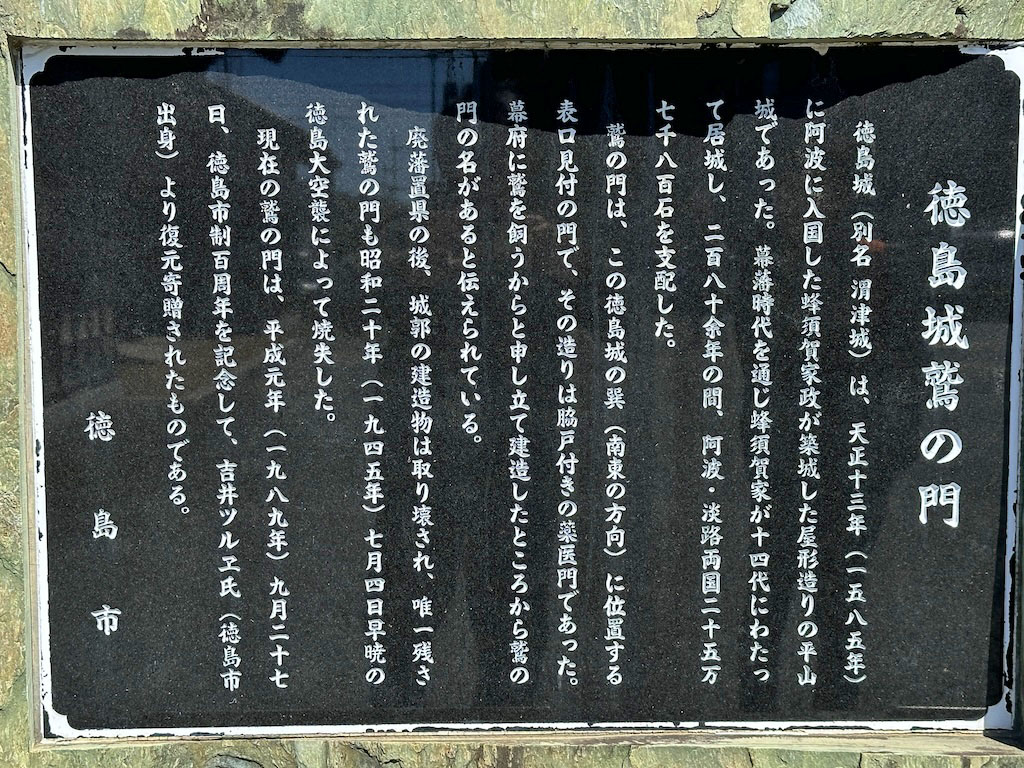

鷲の門

堀と石垣を堪能後、

月見櫓の前の広場に建つ鷲の門へ。

鷲の門。

鷲が羽を広げているようだから

鷲の門かと思ったら、

そうでもないみたいです・・

(後ほど案内で判明)

斜めから。

鷲の門横に建つ緑色片岩の石碑。

「徳島城鷲の門」

案内を要約すると

「天正十三年(1585)

阿波に入国した、

蜂須賀家政が屋形造りの平山城を築城。

江戸時代を通じ、蜂須賀家が

阿波・淡路両国、

二十五万七千八百石を支配した。

幕府に鷲を飼うからと申し立て

建造したところから

鷲の門の名があると伝わる。

明治維新の破却を逃れたが、

昭和二十年七月四日、

徳島大空襲で焼失した。

現在の門は、平成元年(1989)

徳島市政百周年を記念して、

吉井ツルヱ氏(徳島市出身)より

復元寄贈されたものである。」

吉井ツルヱ氏をネットで調べると、

凄い方でした!

東京で吉井式和裁早縫専門学校を開き、

和裁早縫の本を出版しているだけでなく

なんと医学博士でもあるのです。

徳島には、こんな素晴らしい

人がいるのですから

もっと顕彰して地元の方々にも

知って欲しいものですね・・

城内側から撮影。

鬼瓦・屋根瓦には、

蜂須賀家の家紋、

「丸に左卍」があしらわれ、

これを見た僕たちのテンションは、

ここでも爆上げ!

徳島城の散策は、

まだ始まったばかりです(笑)

続く