崇福寺・黒田官兵衛の墓(福岡市)

コンパクト化

江戸時代、数十万石を誇る

大藩の藩主達のお墓は、

墓石や御廟も大きく、

想像もつかない程に

広大な墓域を持っていましたが、

会津藩主松平家墓所など一部を除き、

明治維新後、時が流れるに従い、

墓域や墓石を整理縮小、

コンパクト化されています。

ここ黒田官兵衛が眠る黒田家の墓所も、

往時の5分の1の墓域となったそうで、

現在墓石は一列並びにまとめられ、

いい意味で、

参拝者に優しいお墓となっています。

バス旅

自宅を朝9時前に出発し、

7〜8分ほど歩きバス停へ。

ここから乗り継ぎのバス停

「蔵本」を目指します。

蔵本から土居町バス停まで歩き、

千代町までバスに乗り、

徒歩5〜6分、

自宅を出てから丁度1時間ほどで、

崇福寺に無事到着です。

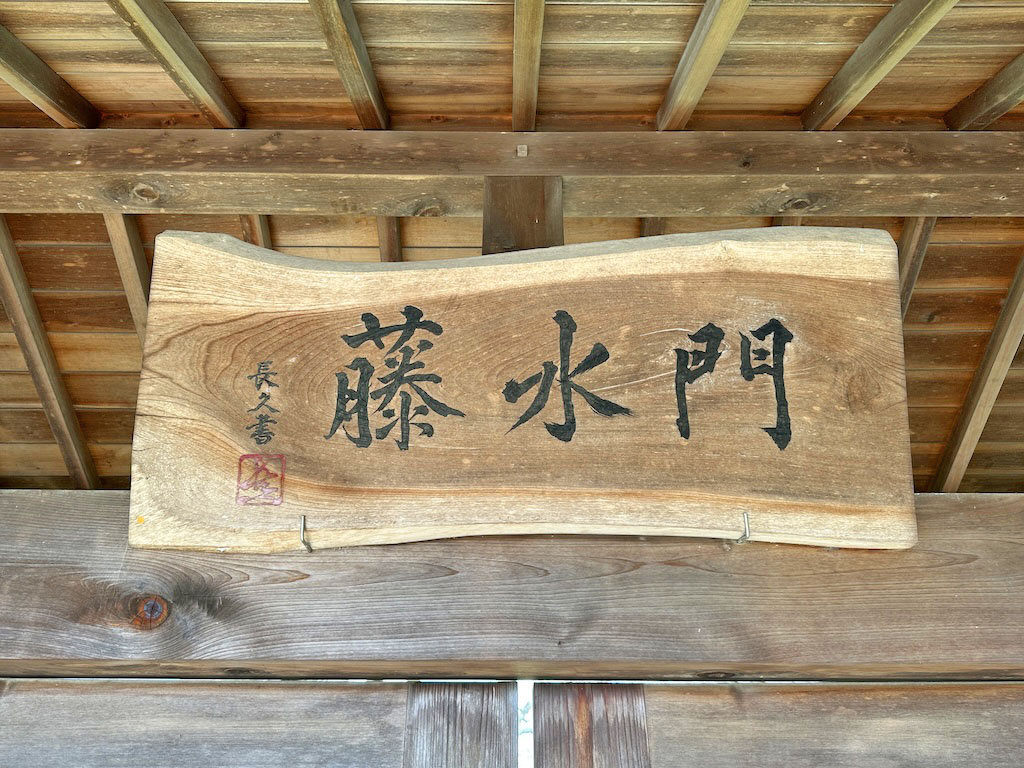

藤水門

事前に情報を得ていた事で、

そんなに慌てずには済みましたが、

黒田官兵衛のお墓は、

崇福寺内にあるものの

参拝者入口は崇福寺側の墓とは

かけ離れた場所にあります。

第十三代、

黒田長成の書による寺号標(右)と

玄洋社の「頭山満先生之墓所」碑。

崇福寺は黒田家の菩提寺で、

元は、太宰府にあったものを

黒田長政が現在地に移転させています。

後ろに見える崇福寺の山門は、

福岡城の本丸表門を移築したもので、

ここはお墓参りの後の

お楽しみに取っておき、

まずは、

崇福寺の境内を抜け墓地を通り、

黒田家の墓との境界、

「藤水門」へ向かいます。

ここは「開かずの門」(笑)

参拝者はこの斜向かにある

門まで大回りして、

中に入る事ができます。

第十五代、黒田長久の書による扁額。

優しい文字だな〜と思ったら、

この方は鳥類学者でした。

鳥好きな妻と気が合いそうですね(笑)

黒田官兵衛・長政の墓

まずはGoogleマップで、

大回りの現実を(笑)再確認。

藤水門からは、

青線部分を約500mほど歩き、

参拝者入口に到着となります。

丁度、桜満開の時期で、

タイミング良かったかな!

門を入った瞬間、

右から強い風が吹いて、

桜の花びらが舞い散り、

黒田官兵衛さん達が

僕たちを歓迎してくれたんだと

二人して大喜び(笑)

舞い散る桜の花びらが、

なんだかオーブ(魂)にも見えます。

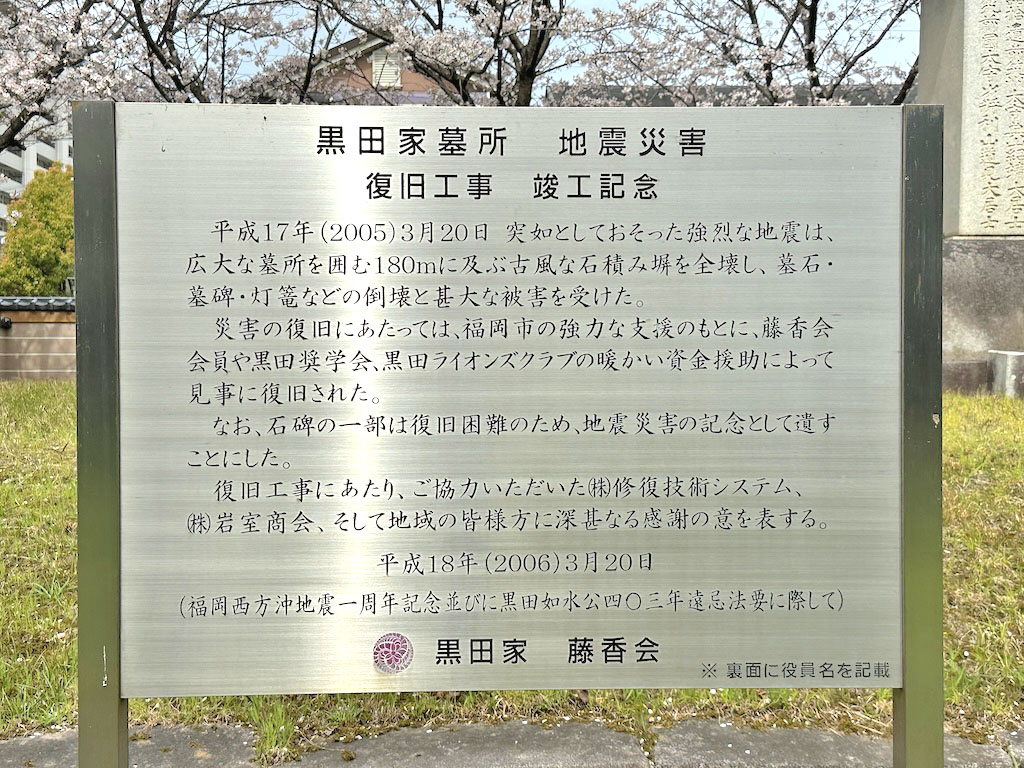

平成17年(2005)の

福岡西方沖地震で、甚大な被害を受け、

その後、復旧されたのが、

今の形だと案内されています。

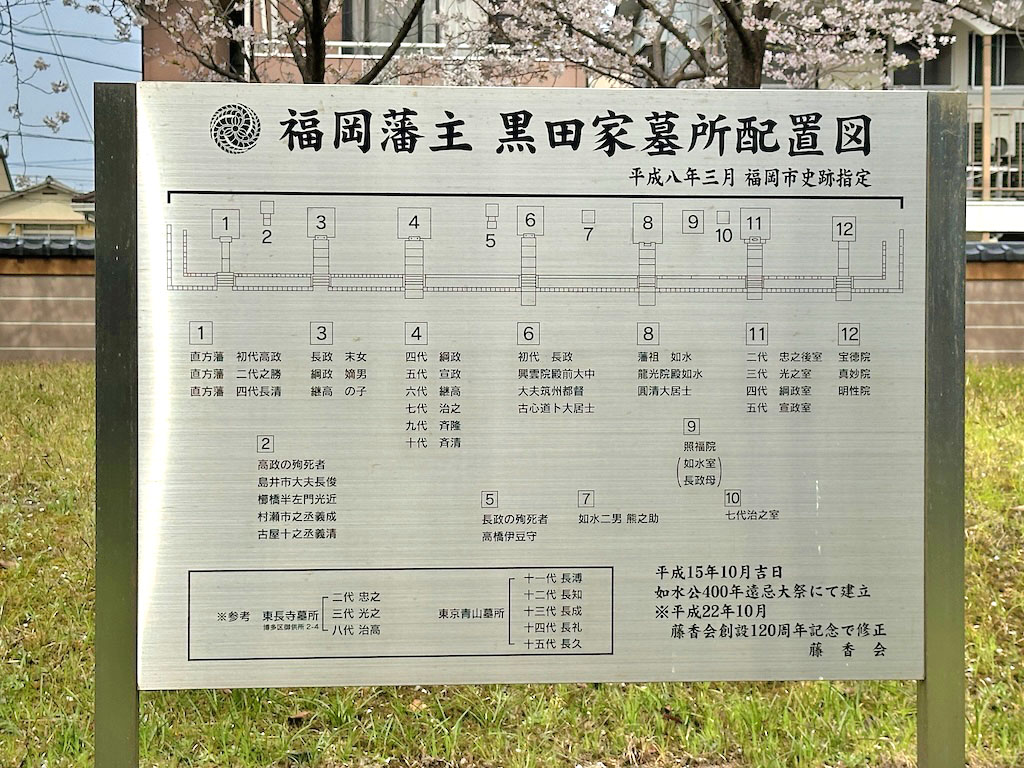

墓所配置図。

まずは黒田官兵衛(如水)のお墓へ。

墓石群。

黒田官兵衛(如水)の墓。

この墓石のみがオリジナルで、

他の墓石は、昭和25年に

再建されたものだそうです。

確かに他の墓石とは、

全く印象が違いますね・・・

手前の燈籠は官兵衛が亡くなった年の

慶長九年(1604)、

奥の燈籠は慶長十年と刻まれ、

燈籠もこだわって、

ここに安置されたのでしょう・・

参拝。

多くの藩主の墓がそうであるように、

墓石の各面には、

黒田官兵衛の功績が年代順に刻まれ、

故人を讃えています。

正面。

漢文なので、読む気は失せますが(笑)

「秀吉」の文字も見えています・・

左側面。

中国大返しから山﨑の戦いが

刻まれているような・・

後面。

「内府 家康」の文字があります。

右側面。

官兵衛の墓と長政(左)の墓。

真ん中の小さな墓碑は、

官兵衛の二男、熊之助の墓です。

黒田長政の墓に参拝。

長政(左)と官兵衛(右)の墓。

官兵衛(如水)妻、長政の母、

照福院の墓に参拝。

今は親子四人仲良く眠られています・・

墓域を動画でも撮影。

こちらは南端にある

黒田長政のオリジナル墓石の傘部分。

大きさの比較で妻登場(笑)

オリジナル墓石近くの藤水門。

全てのお墓にお参りしましたが、

写真は集合写真ということで(笑)

黒田官兵衛、長政親子、

今の福岡があるのは、

お二人のお陰、

福岡の町を見守りつつ、

安らかにお眠りください・・・

妻の発見

「人と視点が違う」

そう言われる妻が、

面白いものを発見しました。

木の根っこが輪っかになって

広がっているのです!

かなりレアな光景に、

二人で大盛り上がり(笑)

官兵衛さん長政さん、

楽しませていただき

ホントにありがとう!

Comment

墓所の所有は、NHK大河「官兵衛」放映を機会に、崇福寺から市へと移管されたそうで。どう理解すればよいのか、わからないのですが、、、

源能直様

コメントありがとうございます。

へーそうだったのですか!

大人の事情があるのかも?

ですね。

墓誌は長政墓、孝高墓、いずれも『福岡県碑誌』に全文翻刻されています。同書はその他、県内の碑文を網羅して便利です。県立図書館、市総合図書館にあります!

源能直様

コメントありがとうございます。

貴重な情報、感謝です!

そんなものがあるとは、

驚きました!