鳥辺山妙見大菩薩(京都市)

墓地の中を歩いて清水寺へ

外国人観光客であふれる清水寺。

そんな清水寺への参道も、

人や車でごった返していますが、

そんな喧騒とは無縁の参道があります。

それはメイン参道である清水坂の南側、

墓地の真ん中を通っている道で、

平安の昔から「鳥辺野」という

京都三大葬送地の一つだった

名残なのでしょうか、

今でも巨大な墓所があり、

多くの方々が眠られております。

冥界への入り口と言われる

六道珍皇寺からスタートして、

鳥辺山妙見大菩薩、

清水寺まで歩いたルートを

赤線で示してみました。

このルートは、

YouTubeで知ったのですが、

平安時代の風葬にも思いを馳せられる、

素晴らしい参道でした。

分岐点

六道珍皇寺から歩き、

メイン通りに出て、

いきなり遭遇したのが、

こちらのバスです。

「旅人」と書いて「たびと」。

大伴旅人由来のネーミングかも

知れませんが、

「旅人」(たびびと)の僕たちは、

「いいもの見られたね〜!」と

もう大はしゃぎ(笑)

そして、横断歩道をわたり、

目指すお墓の中の参道へ。

左はメインの五条通で、

この先は清水坂に通じています。

そして、右が僕たちの目指す

「お墓参道」(笑)です。

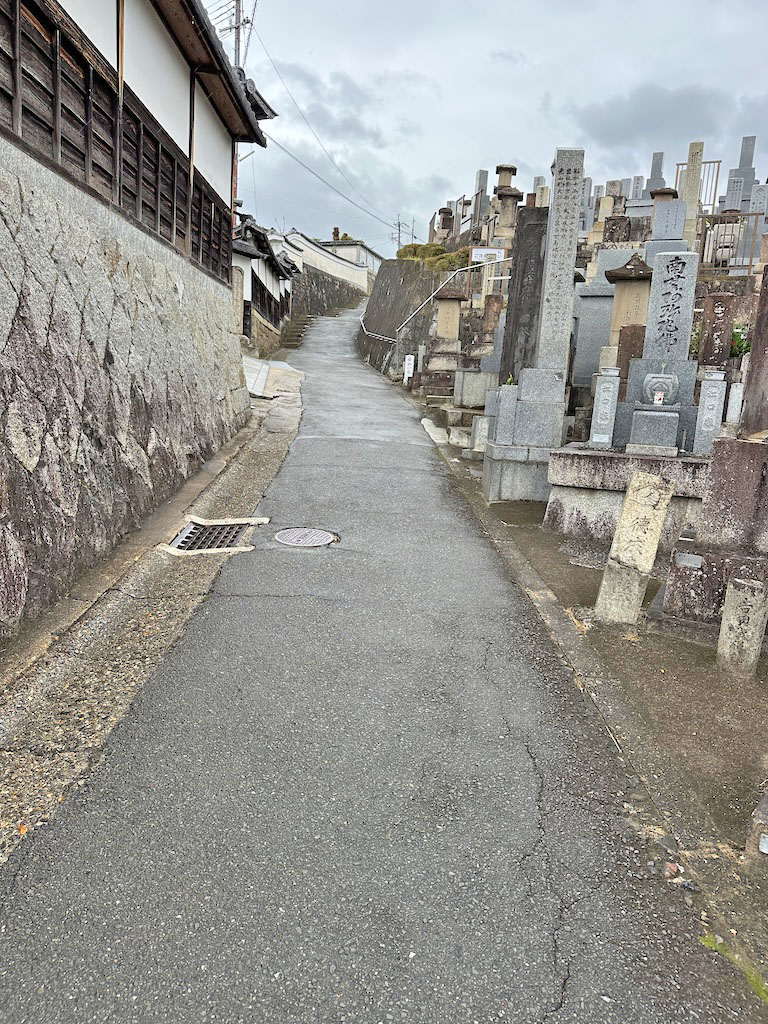

参道

この参道に入ると途端に

「喧騒」とは無縁の

別世界が広がっています。

右には大谷本廟があり、

親鸞さんのお墓があるのかと

ちょっと寄ってみましたが、

よく分からず、

時間がないので、パスすることに。

お墓があれば墓石の店もある・・

参道脇で見つけたのが

「肉弾三勇士之墓」です。

支那事変で三人の兵隊が、

爆弾を持って敵陣に突っ込んだというお話で、

当時のマスコミは、

その忠節をもてはやし、

映画なども作られています。

ただ、実際の事は、

どうでしょうか?

マスコミの煽りに踊った一般国民・・

今も昔も同じかな?

僕たちはただ、三人の方々の

ご冥福をお祈りするばかりです・・・

さらに奥へ。

左側にお寺を見ながらさらに進みます。

「御廟所」と書かれているお寺を通過。

左はお寺、右は墓石群。

「清水寺 あと三分」

親切にも花屋さんが、

お店の壁を利用して、

道案内を作ってくれています。

感謝!

鳥辺山妙見大菩薩

少し行くと、

左側に鳥居が見えてきます。

鳥辺山妙見大菩薩に到着。

手水舎。

正面には「鳥邉山」と刻まれ、

側面は、「天明」の文字が読めます。

江戸時代中期、

250年近く前の寄進で、

この辺りには相当に平安の匂いも

残っていたのでしょう・・

手水舎の寺紋は丸に隅立て四つ目。

京極氏との関係があったのかな?

そして、

ここでまさかの出会いが・・

備前焼狛犬ですよ!

まさかこんな所で、

備前焼狛犬に出会えるとは、

夢にも思っていませんでし、

何よりも破壊された形跡がなく、

「完全形」で鎮座しているので、

妻が笑うほどに

僕は興奮していました(笑)

阿形。

こんなに美しいものには、

なかなか出会えませんから

新しいものなのかと確認すると

これまた、興奮する事態に(笑)

「安政二年乙卯初冬

備前國伊部村住

木村森治清近作」

このようにクッキリと

文字が読み取れ、

石と違い、風化しないのが、

焼き物の利点でしょう。

備前國伊部(いんべ)村といえば、

備前焼の中心地。

以前参拝した伊部に鎮座する

天津神社でも江戸末期に寄進された

大きく美しい備前焼狛犬が

参道入口で睨みをきかせていたのを

思い出します・・・

(妻は忘れたか・・な?)

安政二年は西暦1855年。

鳥辺山妙見大菩薩の備前焼狛犬は、

170年間もの長きにわたり、

ここに鎮座していたにも関わらず、

傷も割れもほぼ見当たりません。

これは妙見大菩薩のご加護と、

近辺の治安の良さ、

さらには、

平安の昔からこの鳥辺野に葬られた

無数の人々の魂の

お力があっての事でしょう・・・

正面。

お口のアップ。

舌の先まで神経が行き届いた造り、

素晴らしいですね!

真横。

吽形。

正面。

真横。

本堂へ。

参拝後は左奥の「絵馬堂」へ。

ほ〜これはなかなか凄い!

このスペースは空中に浮いた

舞台になっています。

小綺麗なベンチとテーブルもあり

弁当も食べられそう(笑)

掛け造り(舞台造り)を確認。

さらに下に降りて、

掛け造りを堪能。

清水寺の舞台に行く前に、

こんな舞台も見られるとは、

なかなか幸先いいかも?(笑)

この後は、

本堂右手の建物へ。

柴田勝家の家紋に似ていますが、

こちらは雁が一羽ですね。

「秋山白雲神霊」に参拝。

由緒は不明です。

十三重塔。

「法華経」と刻まれ、

「一字一石」とありますから、

この下には法華経が書かれた

石が埋まっているかも知れません。

ここまでで、

鳥辺山妙見大菩薩の参拝は完了し、

お墓の中の参道へと戻ります。