與杼神社(京都市淀本町)境内社

鋭意発展中

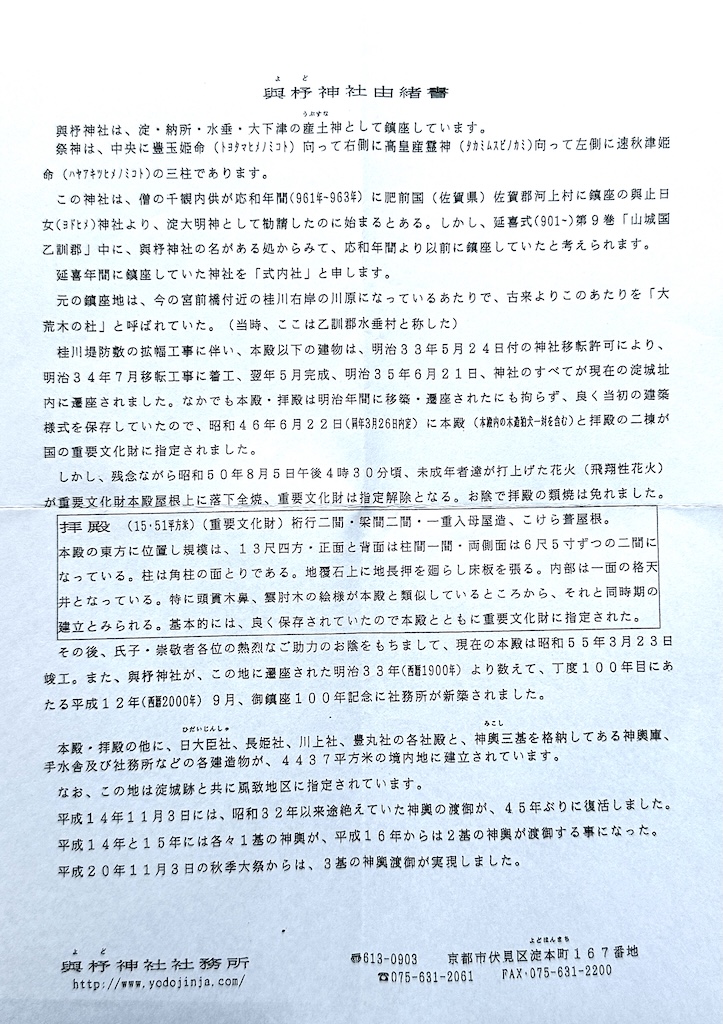

與杼神社でいただいた由緒書で、

一番注目したのが、

最後の三行です。

「平成14年11月3日には、

昭和32年以来途絶えていた神輿の渡御が、

45年ぶりに復活しました。

平成14年と15年には各々1基の神輿が、

平成16年からは2基の神輿が

渡御することになった。

平成20年11月3日の秋季大祭からは、

3基の神輿渡御が実現しました。」

ここに書き出すと

3行が8行になりました(笑)

氏子の高齢化などにより、

神社の例祭が出来なくなったとか、

規模が縮小されたという

残念な話題が多い近年、

逆に復活し、

さらなる発展を遂げられている

與杼神社の神輿渡御。

直近(令和6年)の例祭を

YouTubeで見ましたが、

大勢の人が参加し活気あふれる光景に、

改めて、

與杼神社がいかに地域の方々に

深く崇敬され、大切にされているかを

知る事となりました。

そんな、

鋭意発展中の神様との出会い、

あらためて喜びを感じています。

本殿前の境内社

本殿に参拝後は境内社へ。

本殿前に鎮座する三社。

右端のお社から順に参拝します。

鳥居の神額は「長姫大神」。

覆屋の神額は「長姫大明神」

提灯は「長姫辨財天」。

御祭神は芸能の神様でしょうか?

「豊丸大神」の神額。

提灯は「豊丸大明神」。

そして、三社目へ・・

鳥居の神額は「川上大神」。

提灯は「川上大明神」です。

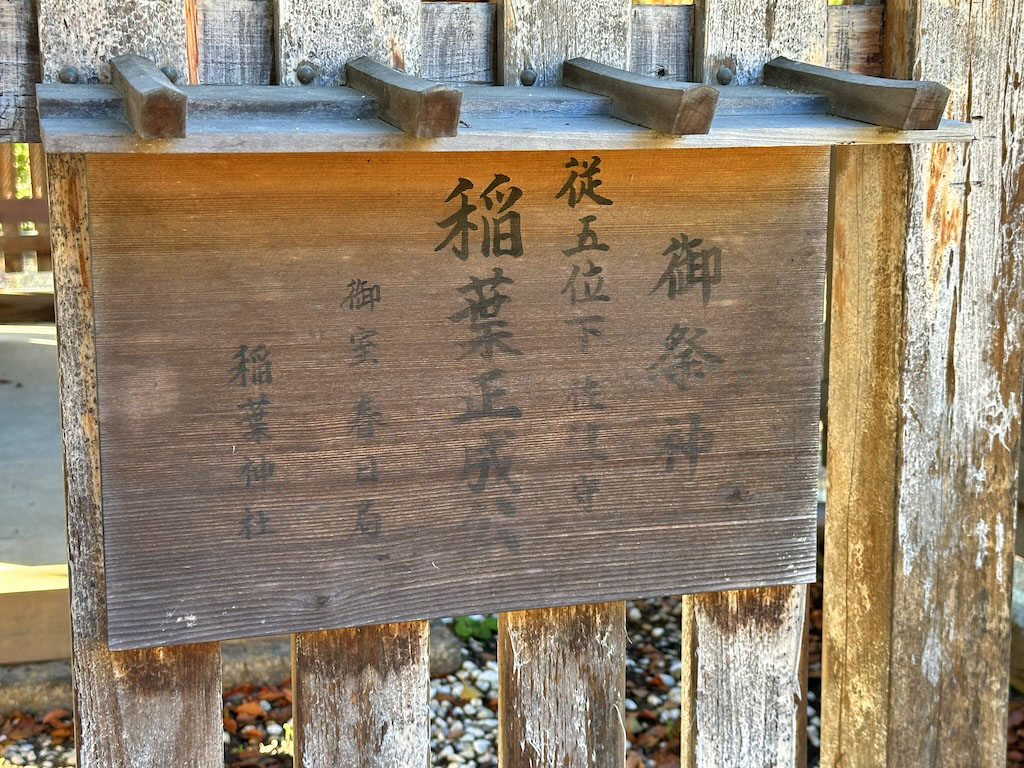

稲葉神社

與杼神社の参道と並行するように

淀城本丸近くを通る、

稲葉神社への専用参道があります。

石垣も見えていますね!

鳥居を通過。

手水舎。

拝殿。

拝殿の奥に独立した本殿があるので、

そちらで参拝することに。

家紋に注目!

「折敷に三文字」って、

愛媛県の大山祇神社とか、

三島神社などの神紋です。

ということは稲葉家の崇敬社は、

その系統ということでしょうか?

疑問は解決してないけど(笑)

ここからは碑文を書き出します。

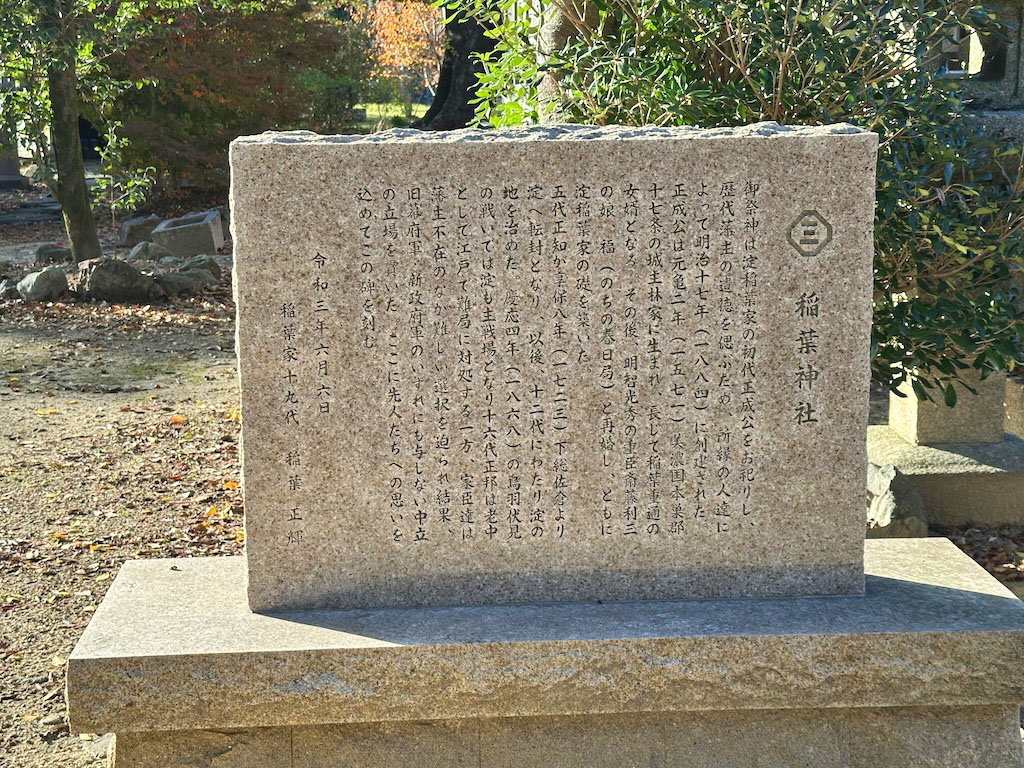

「稲葉神社」

「御祭神は淀稲葉家の初代正成公を

お祀りし、歴代藩主の威徳を偲ぶため、

所縁の人達によって

明治十七年(1884)に創建された。

正成公は元亀二年(1571)

美濃国本巣郡十七条の城主林家に生まれ、

長じて稲葉重通の女婿となる。

その後、

明智光秀の重臣斎藤利三の娘、

福(のちの春日局)と再婚し、

ともに稲葉家の礎を築いた。

五代正知が享和八年

(1723)下総佐倉より淀へ転封となり、

以後、十二代にわたり淀の地を治めた。

慶応四年(1868)の鳥羽伏見の戦いでは

淀も主戦場となり十六代正邦は

老中として江戸で難局に対処する一方、

家臣達は藩主不在のなか

難しい選択を迫られ結果、

旧幕府軍・新政府軍の

いずれにも与しない中立の立場を貫いた。

ここに

先人たちへの思いを込めてこの碑を刻む。

令和三年六月六日

稲葉家十九代 稲葉正輝」

鳥羽伏見の戦いでの淀藩の家臣達、

大正解の選択だったのではないでしょうか。

また、「中立」を許した新政府軍も

この時点では、強権を発動して、

「中立はダメ!味方になれ!」

とまで言う力も覚悟も、

無かったのかも知れません。

戊辰戦争の後半、

長岡藩(新潟)から出された

武装中立の申し出を

にべもなく一蹴したのとは

大違いに感じます・・・

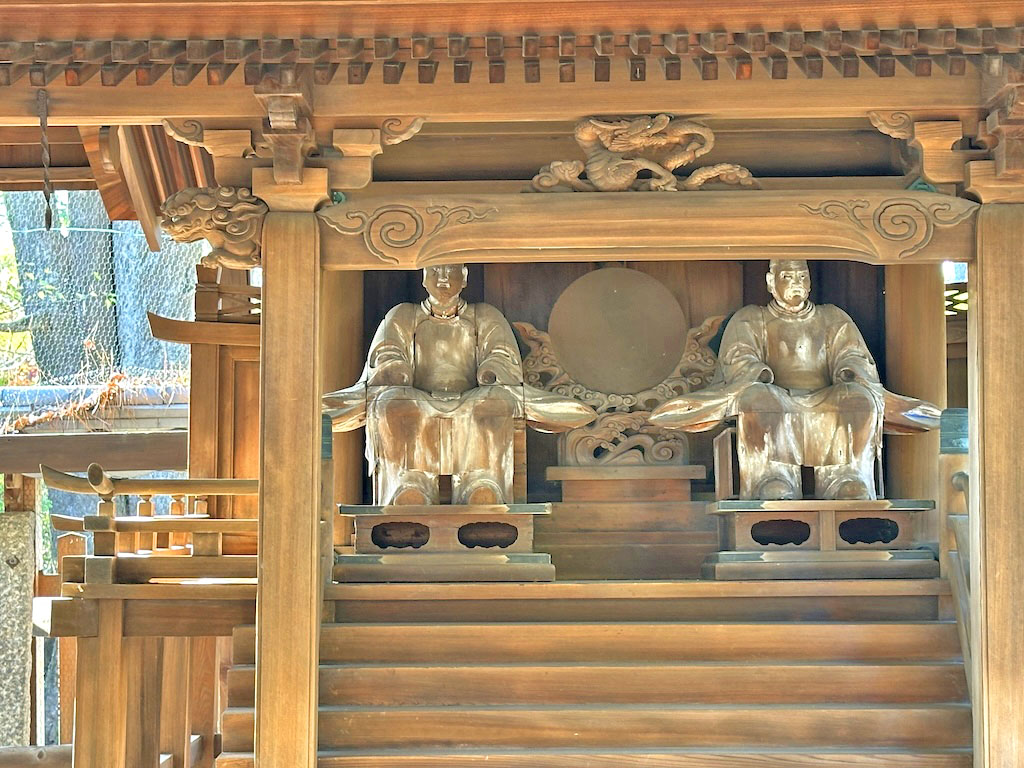

本殿正面。

本殿横から。

御祭神稲葉正成公の横には、

春日局も記されています。

参拝。

本殿狛犬ならぬ本殿随神様、

何だか光られていますね!

そして僕たちが気になったのが

こちらの賽銭箱です。

コンクリ製の賽銭箱なんて、

恐らく初体験でしょう!

鍵も見たこともない、

ガッチリしたものです。

ここまで警戒厳重にされているのには、

きっと何か理由があるはず・・・

僕の勝手な想像ですが、

賽銭泥棒の被害に遭われた

悲しい過去があるのかも知れません・・

車祓い所

帰路に立ち寄ったのが、

車祓い所です。

素晴らしい枝ぶりの松に見守られた

石畳の車祓い所、

佇むだけで心が落ち着きます。

ここでお祓いしてもらえたら、

車の安全祈願は完璧でしょう!

御朱印

最後は社務所に行き、

御朱印を授与してもらいました。

御神木のイチョウの木と

豊臣秀頼再建の拝殿と共に・・