與止日女神社(佐賀市)大楠

京都で佐賀を思う・・

昨年(令和6年)11月、

京都府の淀城を訪問した際、

城跡に鎮座している

與杼神社に参拝し、

本殿横で出会ったのがこちらです。

案内には、

「與杼神社に約1000年ぶりの発見!」

「與杼神社の石碑」

「與杼神社は西暦960年頃、

千観内供という学問僧が

佐賀県佐賀郡川上村鎮座の

與杼日女神社(與止日女神社)の御魂を

氏神として勧請したのに始まります。

京都市埋蔵文化財保護課の御支援により

当時の基礎石をここに

奉納することができました。」

このように記され、

京都に於いて、

まさかの佐賀遭遇に驚嘆したものです。

これが佐賀からの勧請を裏付ける、

大切な基礎石で、

まさか淀城から〜の與杼神社じゃなく、

佐賀県の與止日女神社を勧請したから

與杼神社だった事に驚き、

かつ、

「久しぶりに與止日女神社に行って、

この奇縁を感謝しないと!」

そんな気持ちが湧き出て来たのです。

福岡県に住み、お隣の佐賀県に行く動機が、

遠く離れた京都だなんて、

旅とは摩訶不思議で面白いものですね!

参道

與止日女神社に参拝するのは、

十数年ぶりのこと。

二の鳥居(多分)から参拝スタート。

駐車場の真ん中に

「参道」を示す白線が引いてあるのは、

ちょっとレアかも?

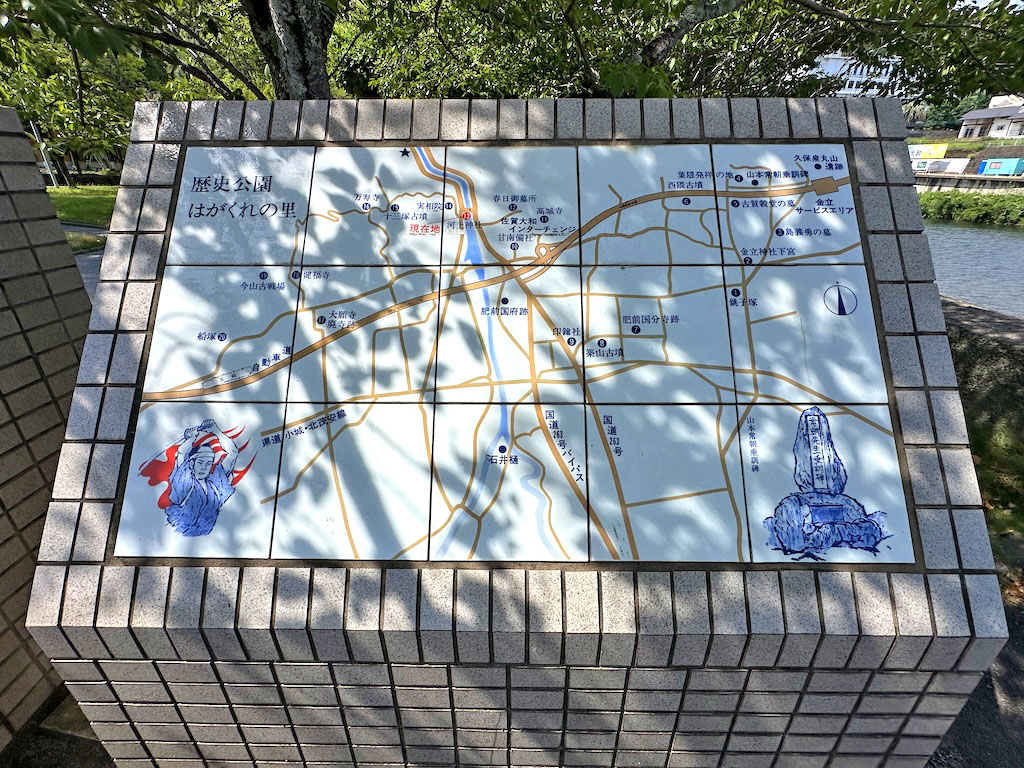

右の有田焼製案内板へ。

「歴史公園はがくれの里」

この近辺は歴史の坩堝、

細やかに巡れば、一日あっても

足りないでしょう。

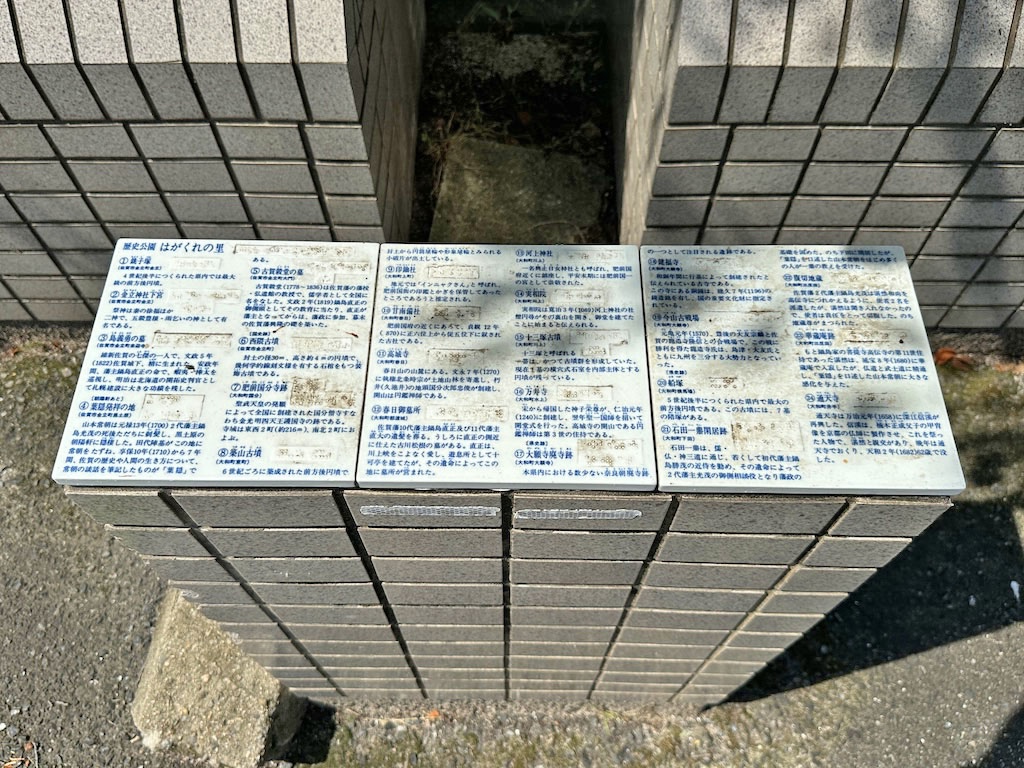

湛然和尚、石田一鼎、

山本常朝と田代陣基の紹介。

各所の詳細。

「肥前一宮 與止日女神社」の幟。

立派な藤棚の先には、

古い肥前鳥居が見えています。

神社の案内には、

「三の鳥居、町重要文化財、

肥前鳥居、慶長十三年(1608)

初代藩主鍋島勝茂寄進」

このように記されています。

鍋島勝茂公が寄進した肥前鳥居は、

佐賀県内の各所で見かけますので、

神仏への尊崇の念が、

強かった方なのかも知れません。

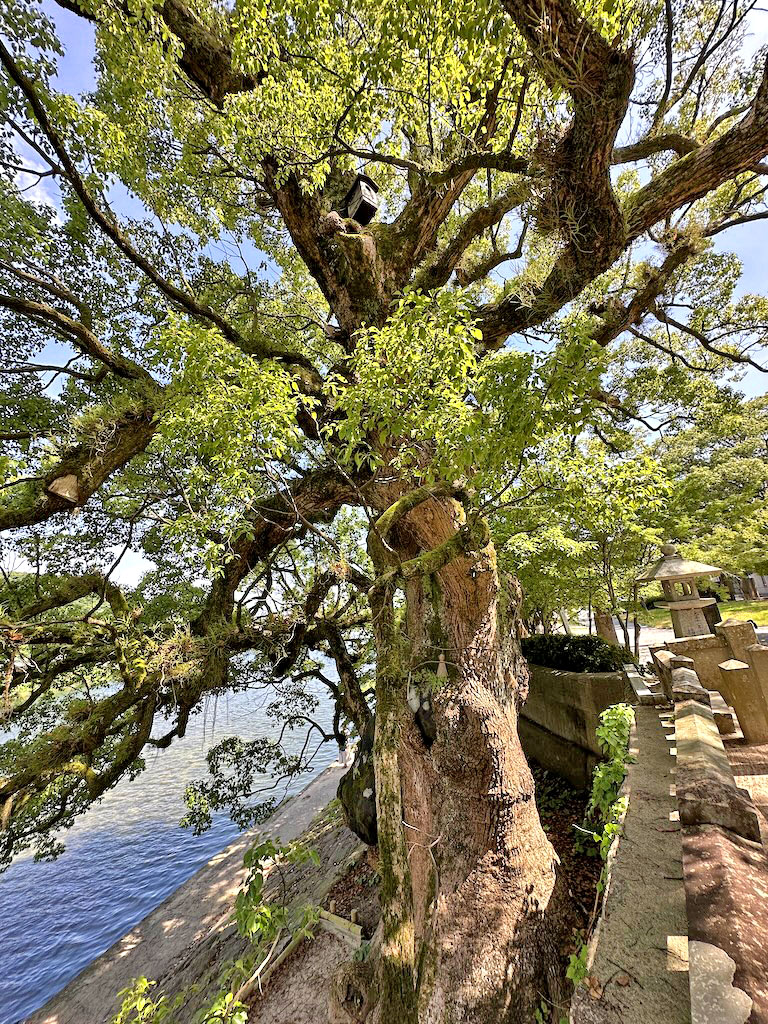

大楠

少し行くと川側には、

御神木の大楠が聳えています。

「与止日女神社大楠 樹齢1450年」

ということで、

この木は遥か昔、

古墳時代に芽生えたというわけですね!

主幹の太さと枝振に霊木感満載です。

根っこ部分は川沿いなので、

行ってみることに。

お〜これは凄い!

妻を入れて大きさの確認。

この幹の太さ、

やっぱり古墳時代かな?(笑)

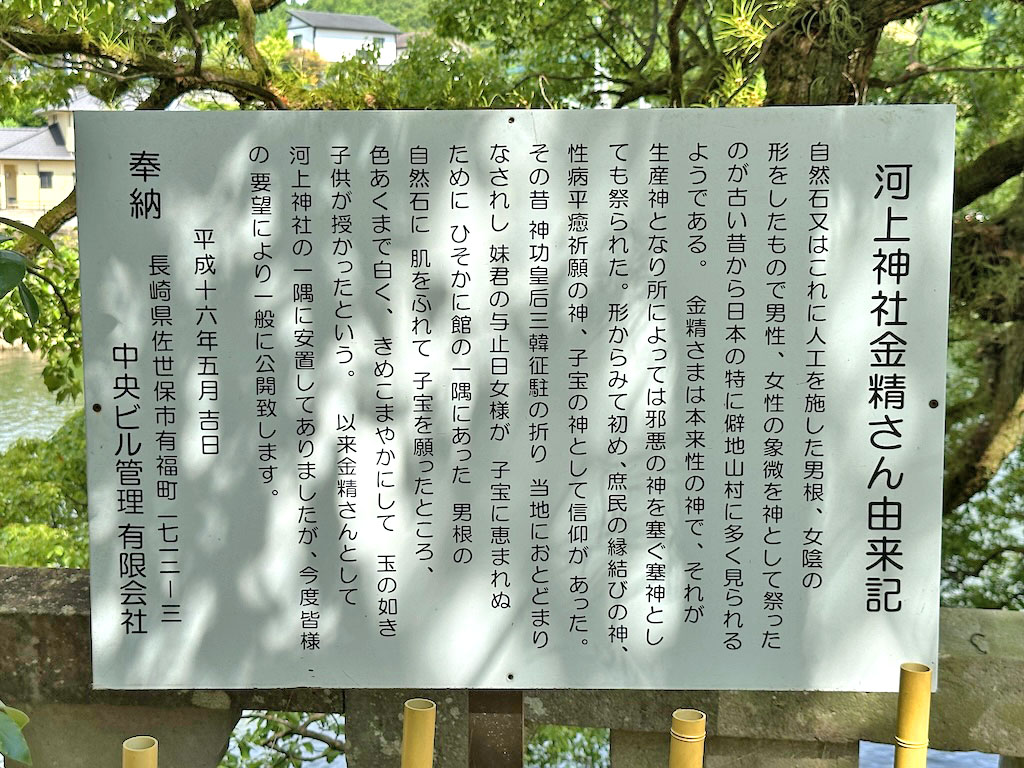

河上神社金精さん

次に参道沿い大楠のお隣へ。

神社あるあるの陰陽石(笑)

由来があるので、

書き出してみます。

「金精さまは本来性の神で、

それが生産神となり所によっては

邪悪の神を塞ぐ塞神としても祭られた。

形から見て初め、庶民の縁結びの神、

性病平癒祈願の神、

子宝の神として信仰があった。

その昔 神功皇后三韓征駐の折り

当地におとどまりになされし妹君の

與止日女様が 子宝に恵まれぬために

ひそかに館の一隅にあった男根の自然石に

肌おふれて 子宝を願ったところ、

色悪魔でも白く、きめこまやかにして

玉の如き子供が授かったという。

以来金精さんとして

河上神社の一隅に安置してありましたが、

今度皆様の要望により一般に公開致します。」

由来記を読むと、

「金精さん」の呼び名が、

スッと胸に落とし込まれるというか、

読んで字の通りという御神徳に、

大いに納得しております(笑)

(続く)