太宰府天満宮宝物殿・常設展(前編)

歴史に残る功労者

太宰府天満宮は、

神様がいるだけではありません(笑)

境内外には、菅公歴史館、宝物館、

九州国立博物館など、

多くの文化的施設を有し、

まさに文化の発信地となっています。

この全ては、

藤原時平が醍醐天皇に讒言し

菅原道真公が、

太宰府に流されたからこその結果です。

妻とも話しましたが、

この意味に於いて、

藤原時平さんは、

歴史に残る功労者とも言えるでしょう。

また、

醍醐天皇の命で編纂が始められた

「延喜式」は、

時平さんが最初の編纂者の

一人であった事を

時平さんの名誉の為に(笑)

付け加えておきます。

日本三代格式のうち

唯一完全版が現代に残る延喜式に

貢献したこともまた、

「歴史に残る功労者」の

一面かも知れませんね!

菖蒲池

昼食でお腹を満たした後、

腹ごなしに菖蒲池へ。

菖蒲はもうすぐ満開かな?

そして、

回れ右すると・・・

見えた!宝物殿が(笑)

宝物殿

生まれて初めての宝物殿、

65年もの間、

ここに行かなかった理由は何なのか?

それは、

ただ興味がなかっただけです(汗)

荘厳とも言える宝物殿外観。

実はこれがお目当て(笑)

正面から中へ。

内覧

宝物殿エントランスの絵を指差し、

妻が一言。

「これ、好き!」

シンプル&お洒落な拝観券。

中に入ると神牛がお出迎え。

触っちゃダメと書いてあるのに、

撫でられまくって、

白牛のお顔が、茶牛に・・・

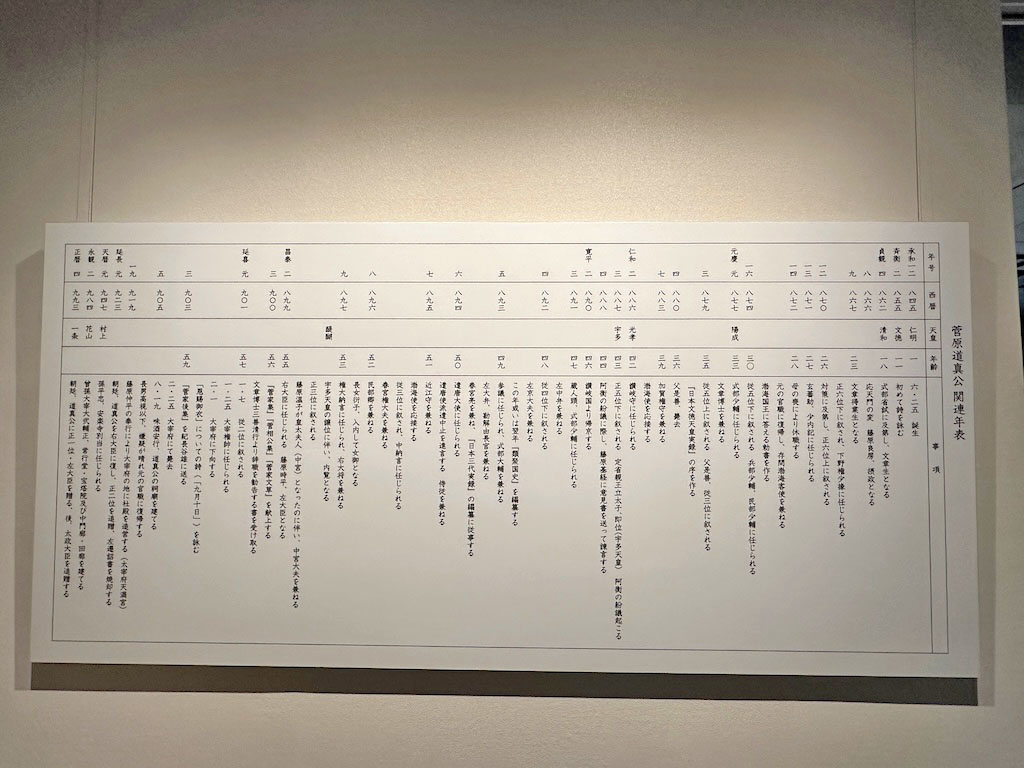

菅原道真公関連年表。

これを見ると菅原道真公にとって

「25」という数字が、

如何に縁深い数字かが理解できます。

845年6月25日 誕生

901年1月25日 太宰権師に任じられる

903年2月25日 太宰府にて薨去

こんなご縁に因んだのでしょう

太宰府天満宮の式年祭は25年毎で、

令和9年(2027)年に行われる

菅原道真公の薨去から1.125年の

式年大祭に合わせ、

現在、御本殿を大改修中です。

右下は道真公の太刀と伝わるもの。

恐竜の歯の化石・・ではなく、

「龍牙硯」という硯で、

下記が解説となります。

「龍が牙を噛み合わせたようにも見える硯は、

菅公遺品として太宰府天満宮社家の

味酒家に伝来したものである。

箱書きに、文政10年(1827)

味酒家伝秘蔵の菅神遺愛の硯を

拝観したという仙厓の賛と署名がある。」

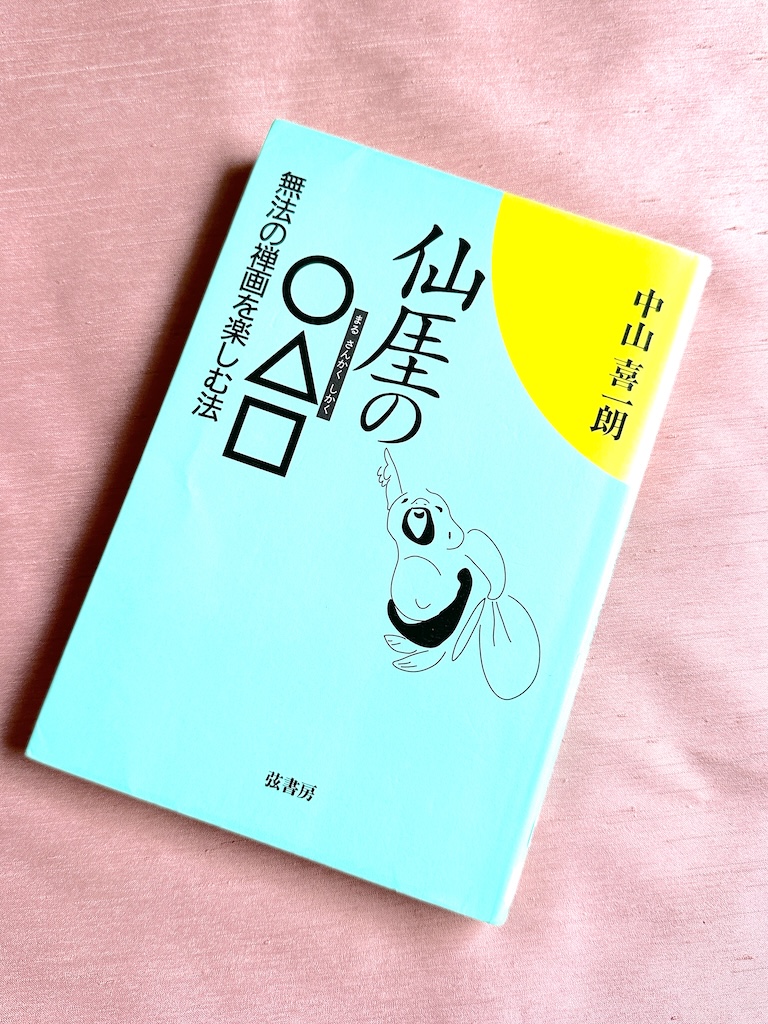

いや〜これはビックリですね!

まさか、

仙厓和尚さんがここで登場するとは!

僕たちは今年の3月に聖福寺へ行き、

初めて仙厓さんを知り、

その2週間後、

再度聖福寺のお墓にお参りし、

その直後に読んだのがこちらです。

めっちゃご縁を感じますよ!

仙厓さんが僕たちを

ここに呼んでくれたかも?(笑)

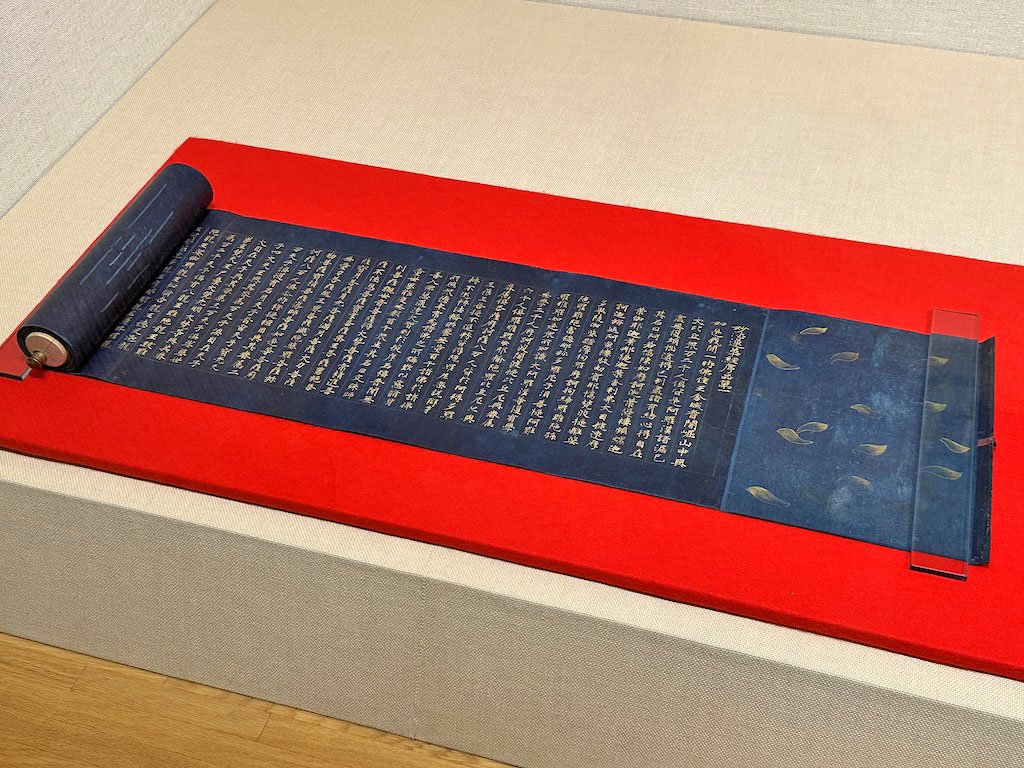

道真公筆と伝わる「紺紙金字法華経」。

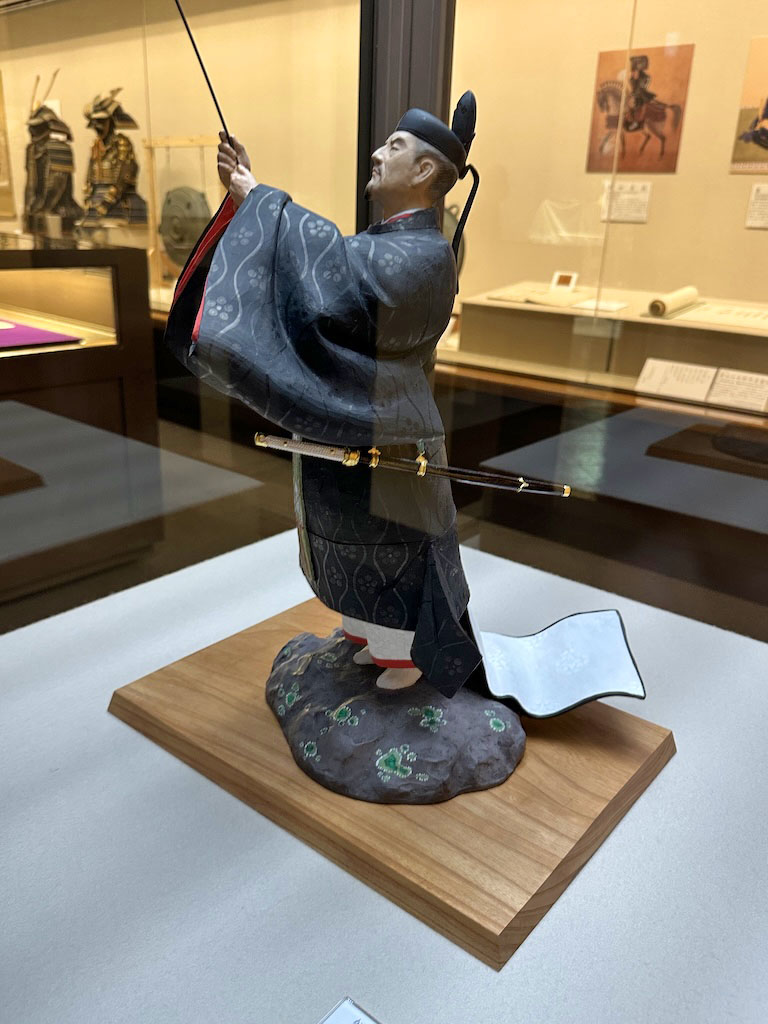

「菅公天に祈る」

天拝山に登り、国の安寧と

自身の潔白を祈られた姿ですが、

画像では肝心な願文を付けた

棒の先っぽが切れています(汗)

部屋の風景。

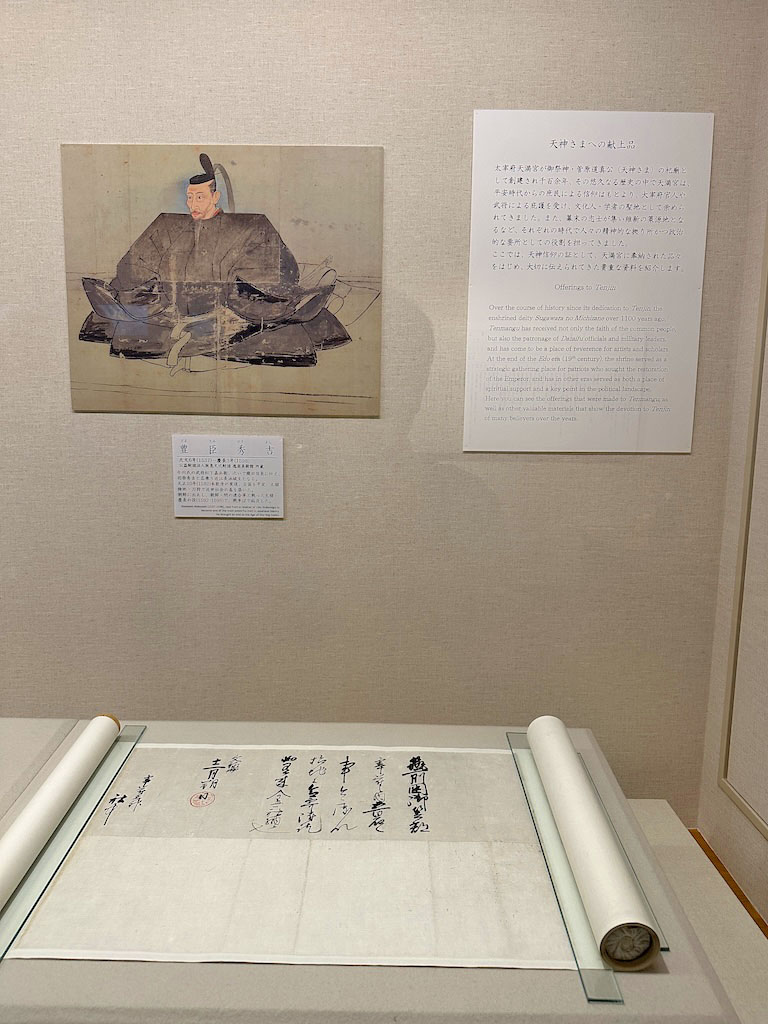

豊臣秀吉朱印状。

文禄4年(1595)12月朔日。

小早川隆景書状。

天満宮留守大鳥居宛、

天正20年(1592)3月29日。

朝鮮出兵の戦勝連歌祈祷を

執り行なったお礼の書状。

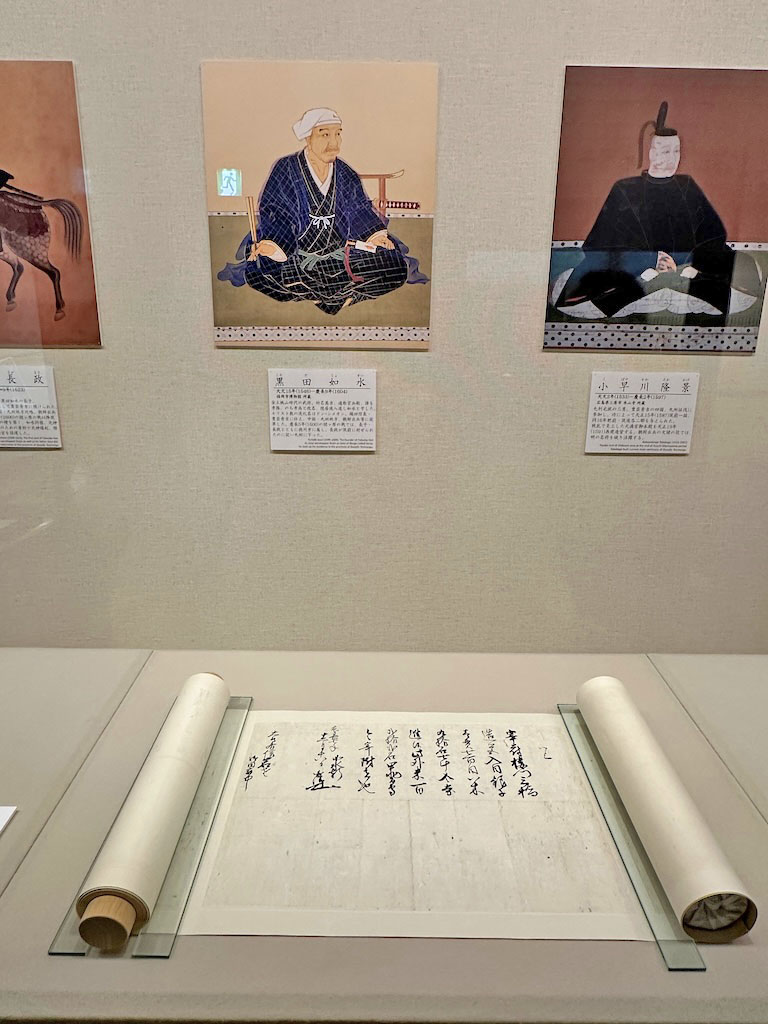

黒田如水軒円清書状。

大鳥居信岩宛、

慶長7年(1602)12月18日

楼門と三橋修理のため、

寄進した時のもの。

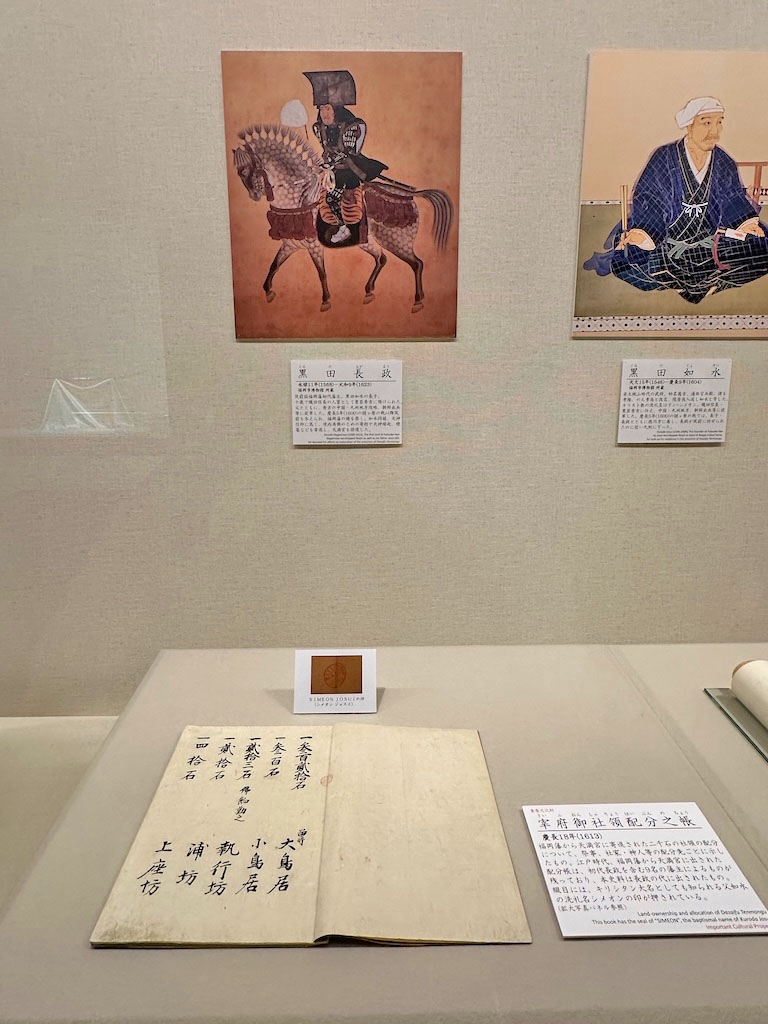

宰府御社領配分之帳。

慶長18年(1613)

「長政の時代に出されたもので、

綴目には、キリシタン大名として

知られる父如水の洗礼名

シメオンの印が押されている。」

このように記されています。

黒田如水が亡くなって

10年近く経ち、

禁教令も出された年、

いまだに親父のキリシタン印を使う

長政の心中や如何に・・・

鶴亀文懸鏡。

文禄2年(1593)。

「秀吉の家臣、越前敦賀城主、

大谷刑部少輔吉継により奉納された

二面のうちの一面。

願主には吉継と家族の名前がそれぞれ

刻まれ、家族への愛情と

天神信仰が垣間見える。」

このように記されています。

奉納された年から、

大谷吉継が壮絶な最後を遂げた、

関ケ原の戦いまであと7年・・

家康に勝てないと分かっていても

石田三成に義を尽くした吉継さん、

生きた証、

しっかと見届けました・・よ・・

華瓶(けびょう)。

慶長3年(1598)

秀吉が亡くなった年ですね・・・

肥前龍造寺家久の母と

筑前志摩郡庄の朱雀氏より寄進と

書かれています。

鰐口(わにぐち。

慶長5年(1600)

「肥前・筑前の一部に勢力をもち、

豊臣秀吉の朝鮮出兵にも従軍した

筑紫広門により寄進」

筑紫広門さん、

戦国の生き残り戦術で

頑張った甲斐あって、

広門さんの娘が産んだ子供は、

立花宗茂の養子となり、

柳川二代藩主、

立花忠茂となっています。

結果はどうあれ、

まずは何事も諦めず、

かっこ悪くても粘りまくること。

歴史は証明しています・・

「太宰府と五卿」

「文久三年(1863)

8月18日の政変により

長州へ下られた三条実美以下七卿は、

第一次長州征伐の降伏条件として

福岡藩に移ることになり、

挙兵、病死の二人を除く五卿は、

慶応元年(1865)2月13日、

延寿王院(現西高辻宮司邸)に

入られました。

延寿王院先住大鳥居27世の信全は、

三条実美の父実万の従弟であり、

勤王の志篤く、五卿を手厚くもてなし、

太宰府は維新の策源地と

なっていきました。」

ここには坂本龍馬や西郷隆盛など

維新の錚々たるメンバー訪問しています。

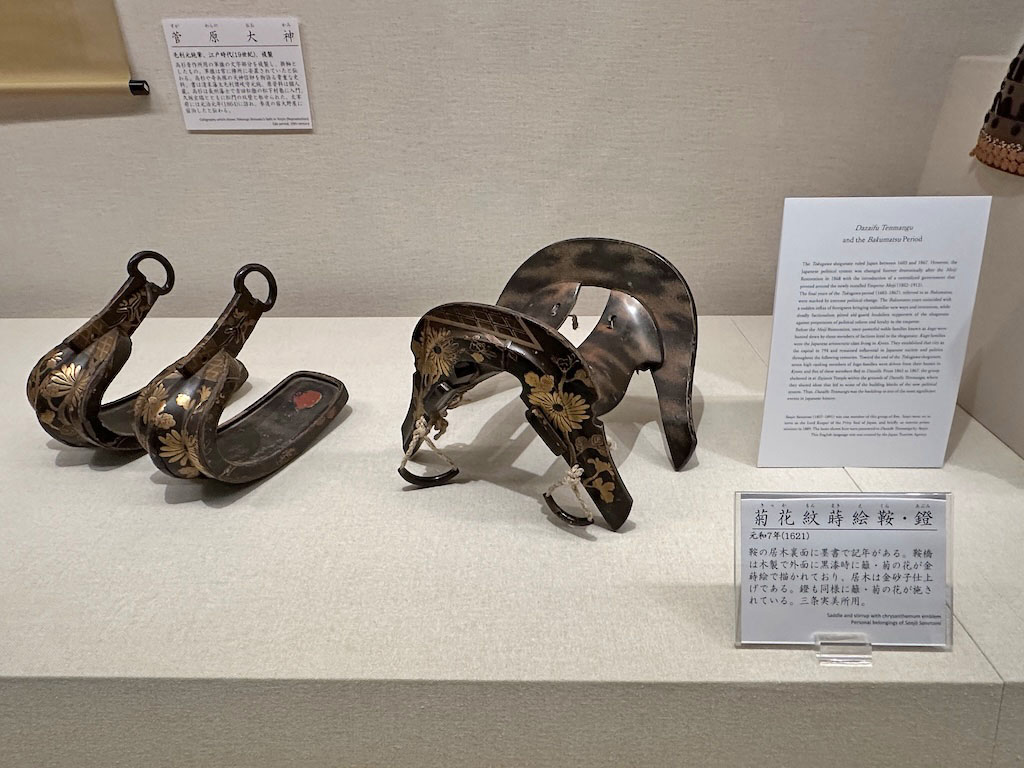

三条実美所用、

元和7年(1621)製の鞍と鎧。

三条実美はじめ五卿は滞在のお礼に

色んなものを寄進していたそうで、

これもその一部です。

京都から落ちて来たのに、

多くの宝物を運んできていたのですね。

でもそれは生き抜くための

原資となるものですから・・・

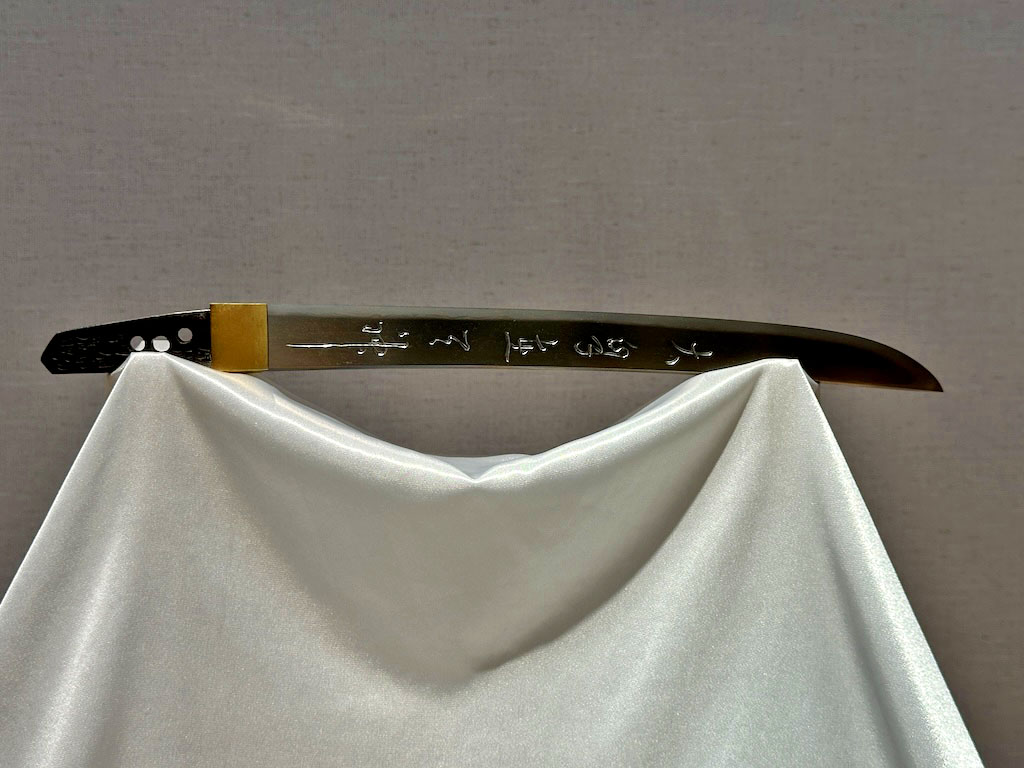

刀剣には興味なし・・・

ですが、

一つだけ気に入るものが(笑)

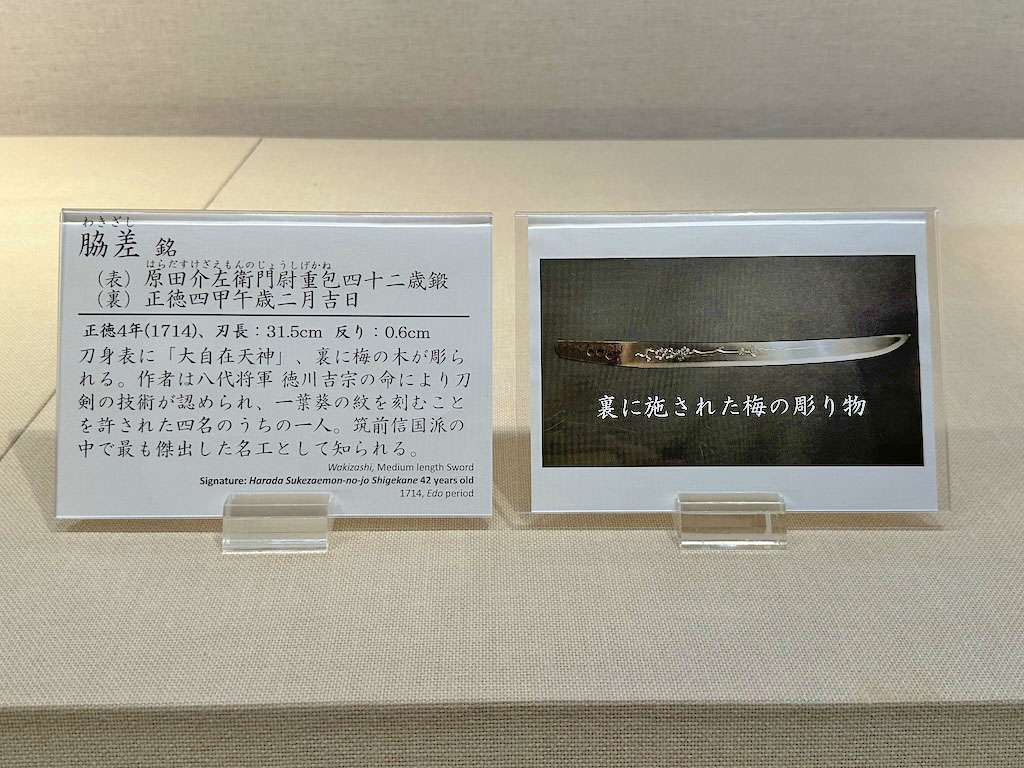

脇差。

「刀身表に「大自在天神」、

裏に梅の木が彫られる。」

このようにあります。

大自在天神は道真さんの神号だし、

梅の木もあるし、

なかなか素敵ですよ!

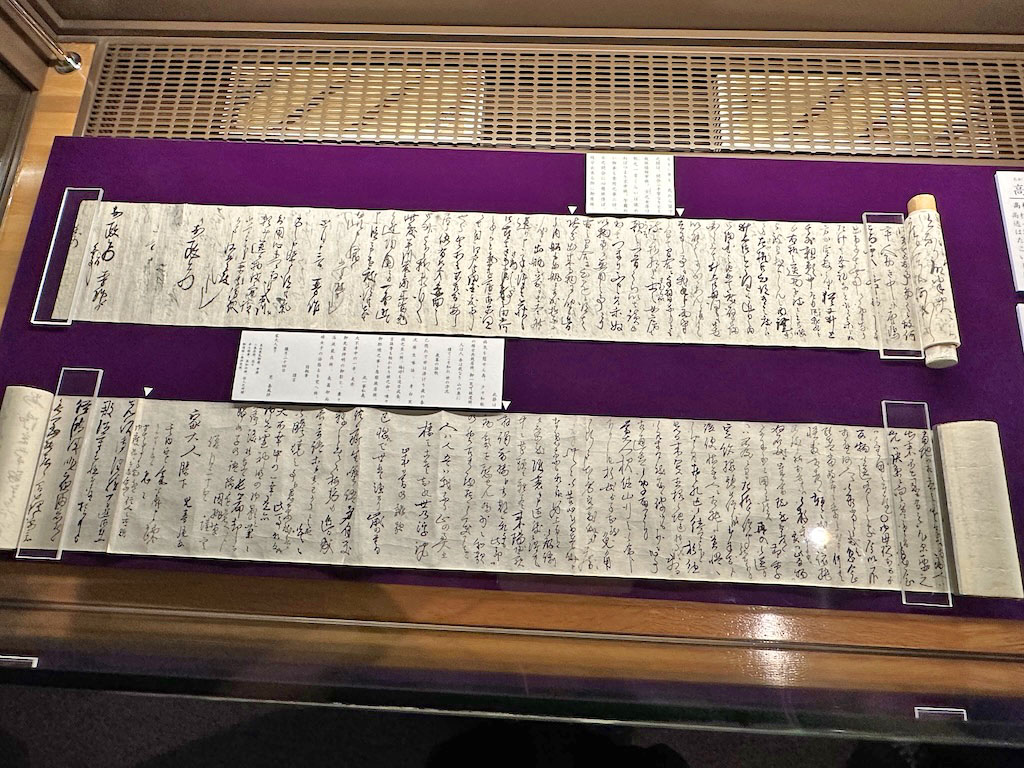

三つとも高杉晋作の書状。

翰苑(かんえん)(巻第卅)

「遣唐使が持ち帰り9世紀前半に

写したもので、

中国周辺諸国の記事と

倭国条には金印「漢委奴国王」や

邪馬台国に関する記述が確認できる。」

このように記されています。

宝物殿、初めて知るものばかりで

目が離せません(笑)

(続く)