石清水八幡宮(京都)頓宮・極楽寺跡

徒然草

「吉田兼好の徒然草」と聞いても

教科書で名前を覚えた程度で、

そもそも何を書いたものかも

全く知りませんが、

ここ石清水八幡宮は、

その徒然草に出てくるので、

具体的なストーリーを

現代風に書いてみます。

「京都市内、仁和寺の坊さんが、

石清水八幡宮に参拝しようと

京都からはるばる20Kmも歩いて、

ようやく入り口に到着した。

そして、

境内入ってすぐの頓宮・極楽寺と

そのすぐ先の高良神社を参拝して、

「石清水八幡宮を参拝出来た!

本当に良かった!」

そんな気持ちで、

すぐさま京都に帰ってしまった。」

ざっとこんな感じになります。

仁和寺の坊さん(法師)は、

本殿が男山の山上に

鎮座することを知らず、

麓の建物だけを石清水八幡宮と

思い込んでしまい、

往復40Kmも歩いたのに、

成果を得られなかったという

「何事も予備知識を

習得しておく事が肝要だ」という

教訓のような一節となっています。

正直、僕は過去の旅で、

何度も「仁和寺の坊さん」に

なっていますので(汗)

他人事とは思えない、

徒然草のこのワンシーン、

石清水八幡宮の思い出と共に、

僕自身への戒めとして、

今後に活かしたいと思います・・

が、

恐らくそれは無理でしょう(笑)

社頭〜参道

山上の本殿までは、

ケーブルカーでワープ出来ますが、

ここではしっかり時間をとって、

本参道を散策しながら本殿へ向かいます。

社頭。

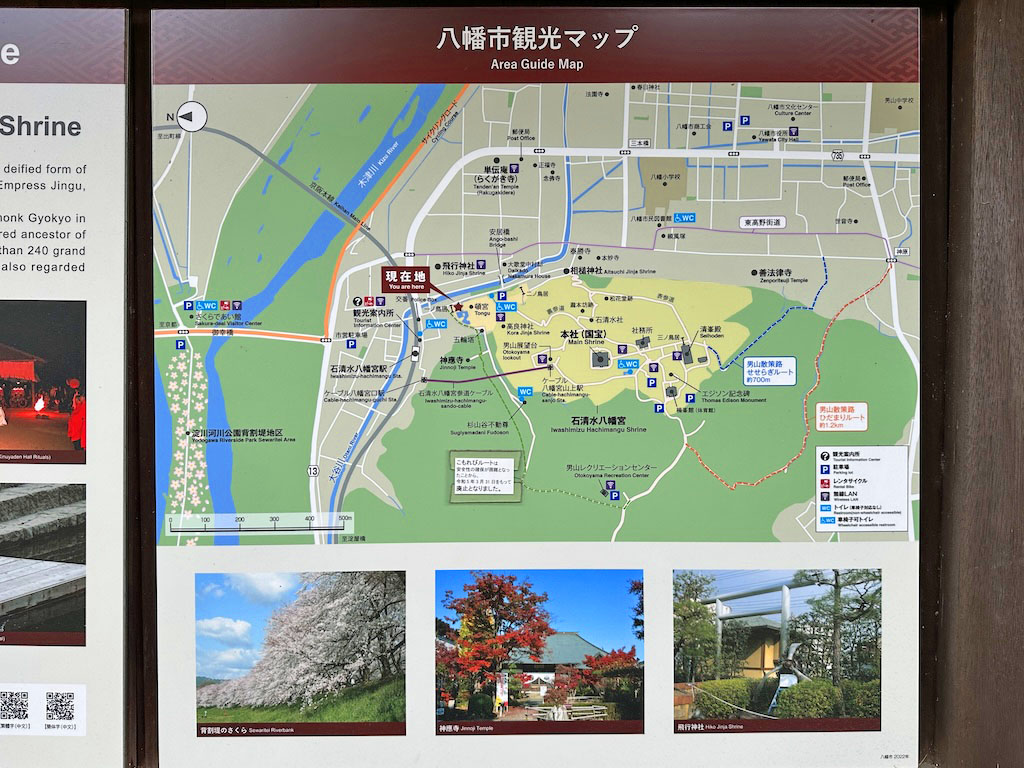

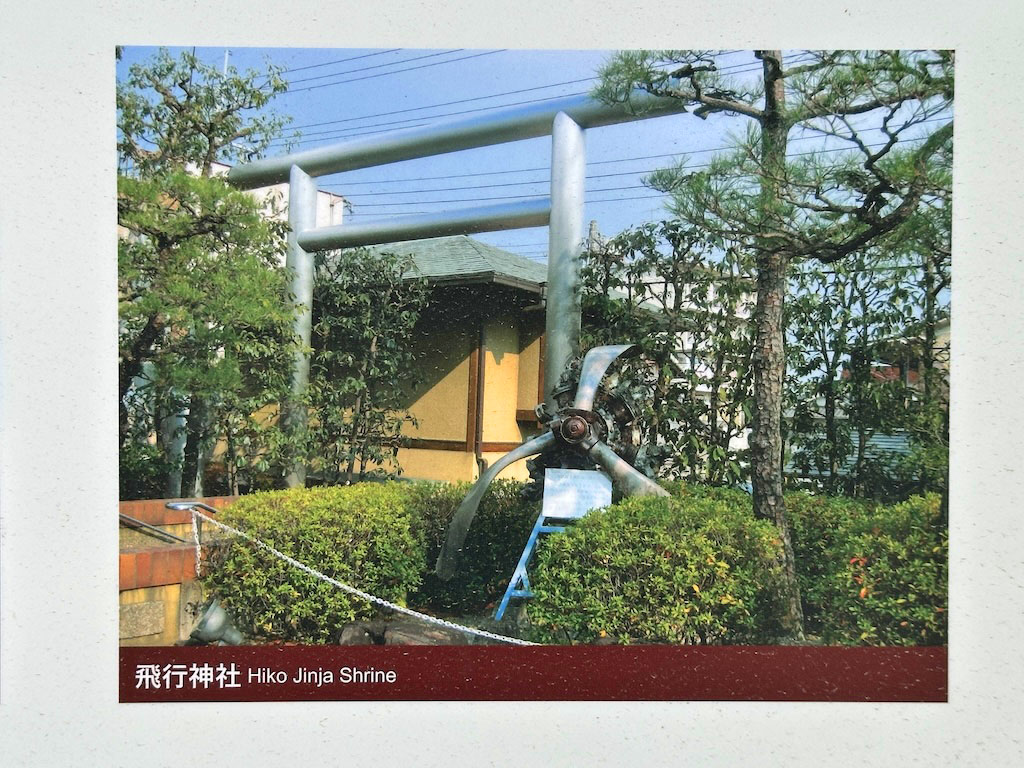

石清水八幡宮参拝後のお楽しみは、

観光案内の一番下、「飛行神社」。

まだ参拝前なのに、

参拝後の事を考えています(汗)

素晴らしい案内絵図に遭遇。

案内を書き出すと以下になります。

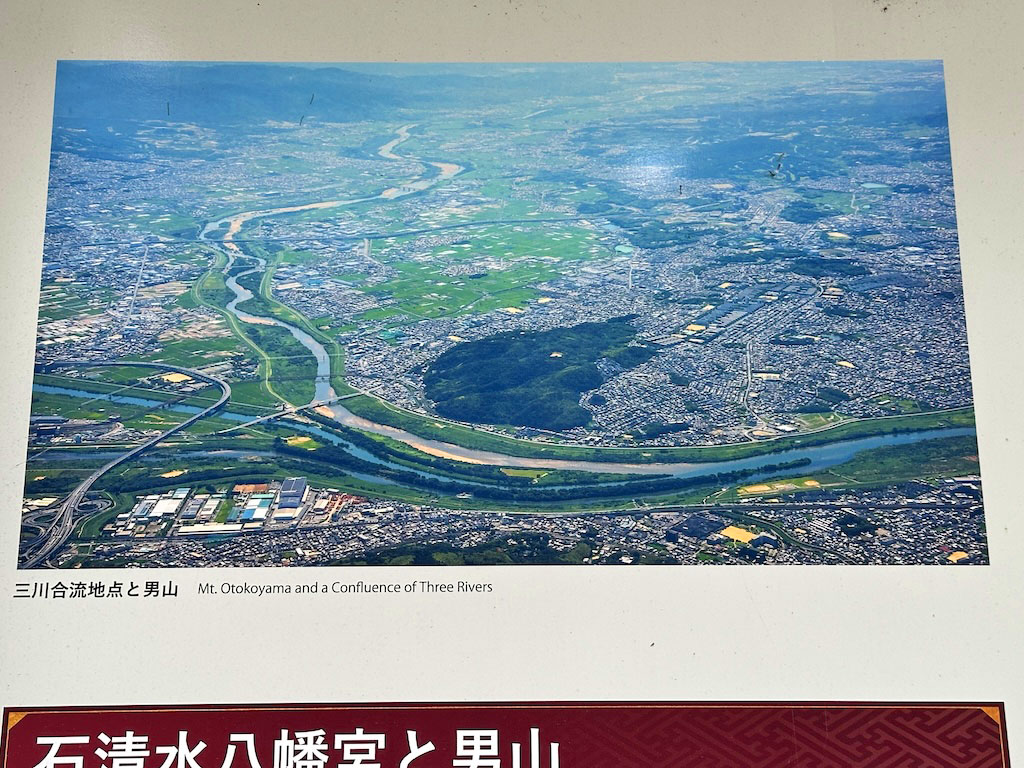

「石清水八幡宮と男山」

「1200年近い歴史を持つ

石清水八幡宮は、

京都盆地を流れる三つの大河が合流し

淀川となる地にあります。

そこは現在も京都と大阪の府堺ですが、

古くから国境の地であり、

交通の要衝でもありました。

859年、九州の宇佐八幡宮において、

八幡大神は僧・行教に対し、

「吾れ都近き石清水男山の峰に移座して

国家を鎮護せん」との託宣を行い、

行教によって男山の地に勧請されました。

以来、朝廷や貴族、

武家の棟梁である源氏の信仰が厚く、

千年以上に渡り石清水八幡宮を参詣し、

社殿や堂塔を寄進しました。

山腹には「男山四十八坊」といわれた

僧坊が所狭しと建てられ、

山のふもとには門前町が栄えました。

石清水八幡宮はその成立時、

神道と仏教の宗教的要素が組み合わさった

「神仏習合」の特色が強く、

1868年に明治政府が

神仏分離令を出すまでは

「石清水八幡宮寺」と呼ばれました。

神仏習合の発展と八幡信仰を

全国に広める上で、

大きな影響を及ぼしたとされています。

2012年には境内全域が

国史跡に指定され、

2016年に本社十棟附棟札三枚が

国宝に指定されました。」

男山四十八坊って

AKB48の語源かも知れません?

まさか〜(笑)

絵図を拡大。

右下の鳥居が僕たちがいる場所です。

空撮だと三川が合流しているのが、

よく分かりますね。

地形からして、

ここも木曽三川と同じく、

昔は氾濫とかで大変だったのかな?

参道左にも詳しい案内があります。

先ほどの案内と被る内容もありますが、

こちらも抜粋してみます。

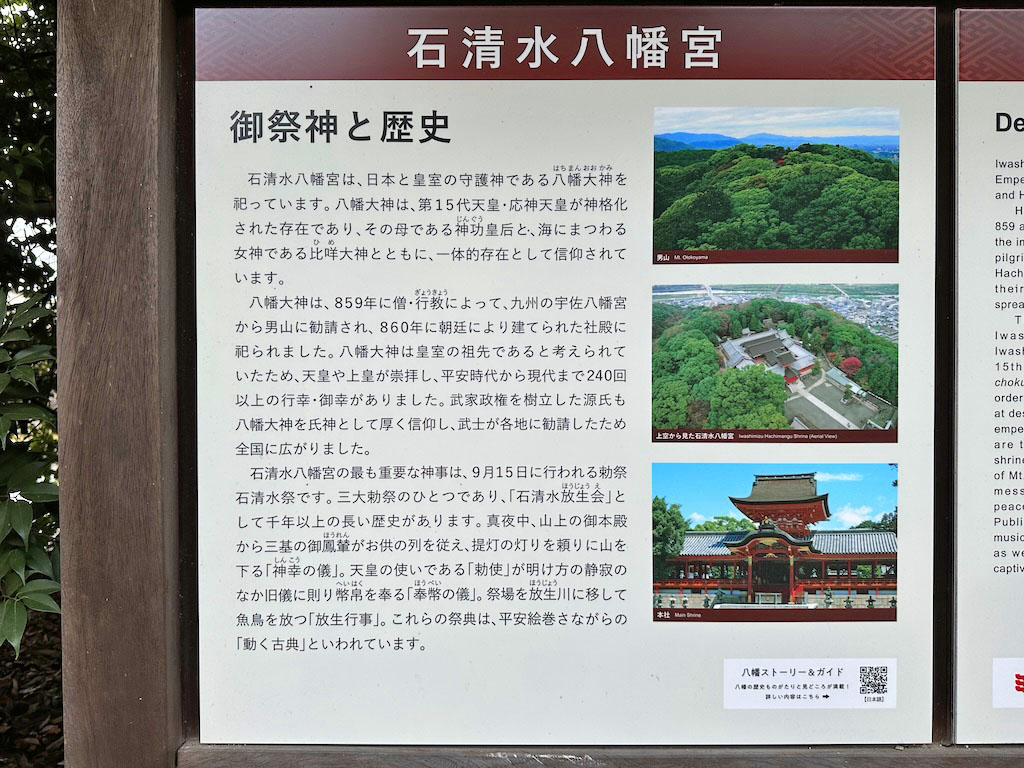

「御祭神と歴史」

「石清水八幡宮は、

日本と皇室の守護神である

八幡大神を祀っています。

八幡大神は、

第15代天皇・応神天皇が

神格化された存在であり、

その母である神功皇后と、

海にまつわる女神である比咩大神と共に、

一体的存在として信仰されています。

八幡大神は、859年に僧・行教によって、

九州の宇佐八幡宮から男山に勧請され、

860年に朝廷によって

建てられた社殿に祀られました。

八幡大神は皇室の祖先であると

考えられていたため、

天皇や上皇が崇拝し、

平安時代から現代まで

240回以上の行幸・御幸がありました。

武家政権を樹立した源氏も

八幡大神を氏神として厚く信仰し、

武士が各地に勧請したため

全国に広がりました。

石清水八幡宮の最も重要な神事は、

9月15日に行われる勅祭石清水祭で、

千年以上の歴史があります。」

意外と被っていないかな(笑)

二つの案内で、

かなり知識が増えました。

ホントありがたい事ですね!

観光マップの右下に注目。

またもや飛行神社(笑)

6年前に愛媛の八幡浜に行った時から

とても気になっていた神社なので、

ついつい見てしまいますが、

詳しくは「飛行神社」のブログで、

書くことにします。

一の鳥居。

上品な神額。

「平安の三蹟・藤原行成の書を

寛永の三筆・松花堂昭乗が書写したもの」

(パンフの案内による)

参道右側の放生池。

参道左側の「筒井」。

古い井戸が大切に祀られています。

頓宮・極楽寺跡

ここからは、

回廊に囲まれた

特別感ある神域へと入ります。

檜皮葺が少し苔むしていて、

なんともいい感じです。

扉から見える境内、

なんか絵画のように見えますね!

ちなみに、冒頭の坊さんも

ここには来ています(笑)

江戸時代というか

平安というのか、

ここはタイムスリップした感じで、

たまらんな〜!

この風景も

なかなか良いですね!

頓宮に参拝。

案内を抜粋すると

以下になります。

「回廊に囲まれた一画を「頓宮」といい、

毎年9月15日に

勅祭「石清水祭」が行われます。

真夜中に山上の本殿から続く行列は、

現代によみがえった

平安絵巻ともいわれています。

江戸時代以前には、回廊内の東に頓宮、

西には現在の頓宮斎館の位置に、

極楽寺がありました。

極楽寺は元慶7年(883)、

石清水八幡宮初代別当・安宗が

建立しました。

男山の麓の中心施設であり、

高良神社とともに、

「徒然草」第52段の、

仁和寺の法師の逸話に登場します。」

最後にあるのが冒頭に書いた、

「予習を怠ったお坊さん」の話です(笑)

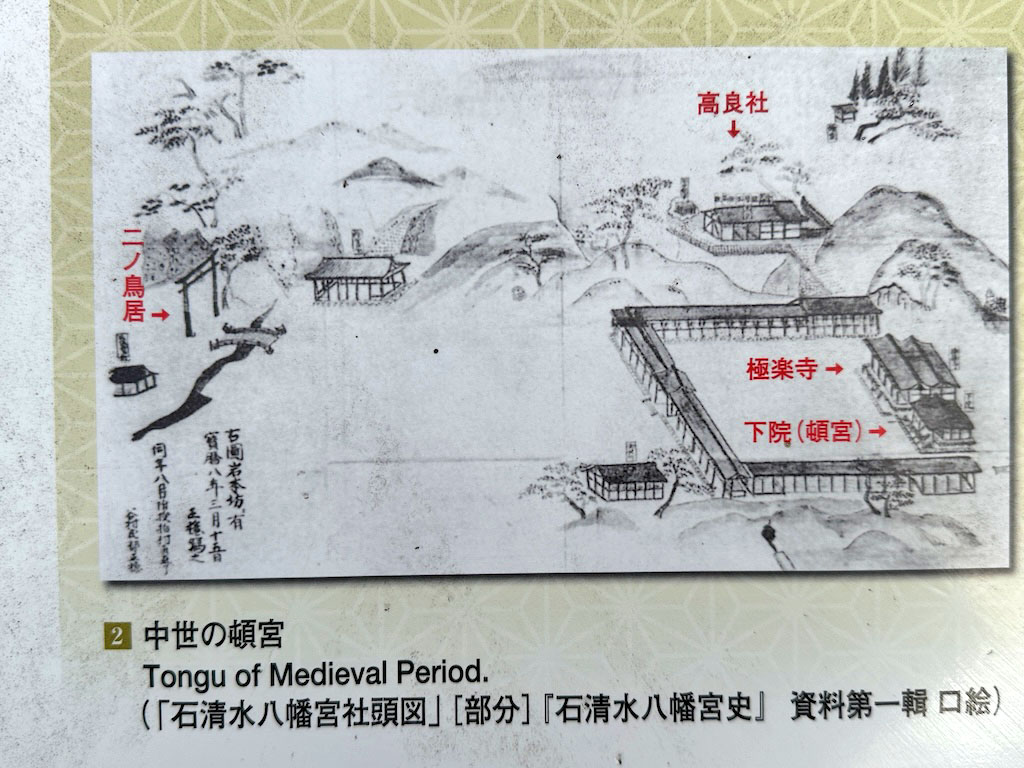

「中世の頓宮」を拡大。

寶暦八年とありますから

西暦だと1758年、

今から300年近く前の

頓宮と極楽寺ですね。

この後は、

あの(笑)仁和寺の法師も参拝した

もう一つの社殿、

高良神社へと向かいます。

(続く)

Comment

岩清水八幡宮の扁額は、八の字が鳩になってるんですよー

たま様

確かに鳩になっていますね!

コメント本当にありがとうございます!

お守りとかも鳩だったと思います!

たま様

鳩尽くしですね!