北口本宮冨士浅間神社(東宮・西宮)

記憶

北口本宮冨士浅間神社への参拝、

妻は初めてで、

僕は十数年ぶり2回目ですが、

正直、ほぼ覚えていませんでした・・

人の記憶というものはたった十数年で、

こんなにも薄れるのかと思うほどです。

歳のせいにしたくないので(笑)、

昔の記憶が吹き飛ぶほどに

楽しい毎日を過ごせている

現在が幸せだからという

強がりを言っておきましょう(笑)

恵毘壽社

拝殿での参拝後は、

本殿真裏の境内社、恵毘壽社へ。

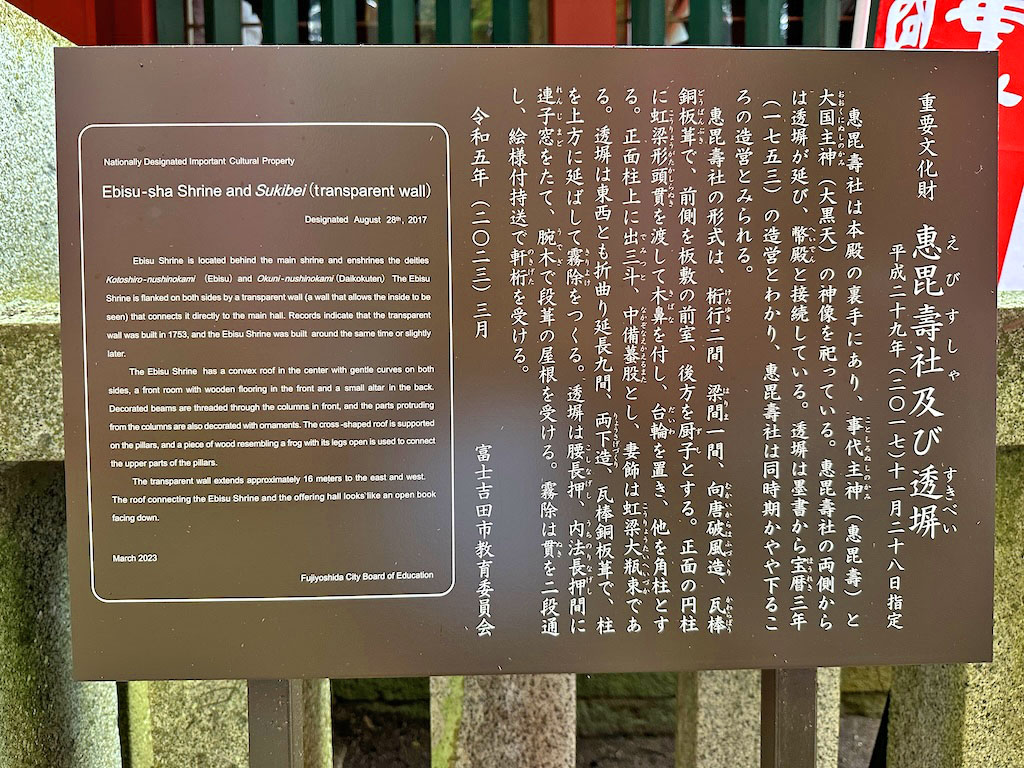

「重要文化財 恵毘壽社及び透塀」

「恵毘壽社は本殿の裏手にあり、

恵毘壽社の両側からは透塀が延び、

幣殿と接続している。

透塀は墨書から宝暦三年(1753)の

造営とわかり、恵毘壽社は同時期か

やや下るころの造営と見られる。」

このように記されています。

他の社殿群と同じく、

村上光清による神社復興の

一環で造られた可能性は、

高いかと思います。

本殿向かって右側の透塀。

本殿向かって左側の透塀。

恵毘壽社。

御祭神の事代主神(えびす)と

大国主神(だいこ区)に参拝。

共に可愛らしいお顔をされ、

拝顔しただけでもご利益満載です!

東宮本殿

次に拝殿左後方の東本宮殿へ。

エントランス。

いきなりめっちゃ豪華な燈籠を発見!

案内を抜粋します。

「重要文化財附指定 村上光清同行の灯籠」

「本灯籠は、基台部と竿部を石製、

中台部から上方を木製とする灯籠で、

宝暦六年(1756)に

奉納されたものである。

灯籠の奉納者は、

村上光清が代表を務めた講である。

境内には

村上光清講中が奉納したものを中心に

数多くの灯籠があるが、

本灯籠は当初の部材を多く残す

唯一のものであり、

極めて貴重である。」

灯籠なのに、

上下の斗組も手水舎と同じく

三手先の超豪華版ですよ!

村上さん三手先が大好きだったのかな?

拝殿裏の御神木「富士次郎杉」

しめ縄のリボン結び?が

ちょっと可愛らしく見えます(笑)

夫婦うめ。

東宮本殿に参拝。

以下、案内の抜粋です。

「重要文化財

北口本宮冨士浅間神社東宮本殿」

「貞応二年(1223)、

北条義時の創建とも伝えられるが、

現社殿は永禄四年(1561)に

武田信玄が川中島合戦の戦勝を祈願して、

本殿として造営したものである。

その後、享保二十年(1735)に

富士行者六世の村上光清により修理が

行われている。」

貞応二年は、

北条義時が承久の乱で勝利した二年後、

戦勝感謝の為に社殿を

寄進したのかも知れません。

また、永禄四年は、

川中島で最も有名な

第四次川中島合戦があった年で、

山本勘助の啄木鳥作戦が失敗し、

武田信玄は窮地に立たされたものの

なんとか反撃・撃退しています。

こちらは川中島古戦場で撮った、

信玄(左)と謙信一騎打ちの像で、

謙信の太刀を軍配で受け止める

信玄の姿を見ると

この危機を救った最後の力は、

北口本宮冨士浅間神社の

神様だったのかも知れないと

思ってしまいます・・

(一騎打ちは恐らく架空ですが・・)

お隣、神武天皇社に参拝。

西宮本殿

東宮本宮と対になって

鎮座するのが西宮本宮です。

参道。

参拝。

こちらも東宮本殿と同じ形式のようですが、

「文禄三年(1594)浅野左衛門佐造営」

このように案内されていて、

元の寄進者は東宮本殿とは

違う人物になっています。

時代的には豊臣政権で、

この期間の甲府城主は浅野家で、

その家老格だったのが、

浅野左衛門佐(氏重)です。

こんな社殿を寄進するのが、

大名クラスではないのが、

ちょっとレアかも知れませんね。

東宮本殿と同じく、

柱の神紋は卍と藤。

案内を抜粋すると以下になります。

「向拝柱にある金具の卍は

村上講社の講印であり、

藤の紋章は村上家の紋であるので、

光清による修理の時のものとみられる。」

富士山は藤に繋がる・・・

だから藤紋かな?

妻の考えた

「富士」=「藤色のパ○ツ」と同じ

縁起担ぎにも思えて、

ちょっと親近感を覚えてしまいます。

祖霊社

西宮本殿の先が、

富士登山道への入口です。

参道。

「小御岳神社遥拝所」

「冨士北口登山本道」の標柱。

鳥居へ向かう途中、石段を上りかけると

右側に二宮金次郎っぽい石像を発見。

台座を読むと、

富士講の一つが建立したもので、

二宮金次郎ではなく、

当時の富士登山者スタイルかと

思われます。

特徴あるお顔に、

つい惹き込まれてしまいますね。

「冨士山」の神額。

祖霊社に参拝。

右側には「村上光清」

左側には「村上神徳講社」と

文字が刻まれ、

こちらもまた御社殿群の

リニューアルと同時期のものと

推察できます。

本当はここまで行きたかったのですが、

持ち時間がなく今回はスルーし、

回れ右して、最終目的地、諏訪神社へ。

(続く)