清水寺(京都市)阿弖流為 母礼之碑

素晴らしき若者

「感心するということは

その情報を知っているということ」

これは、

「ホンマでっか!?TV」に出演していた

武田邦彦氏の言葉ですが、

僕たちは「阿弖流為 母礼之碑」の前で、

まさに氏の言われた通りの体験をしました。

僕たちが石碑の前に着いた時、

多くの観光客が通り過ぎる中、

大学生らしい4〜5人の男性が足を止め、

その中の一人が、この石碑について、

仲間たちに説明し始めたのです。

朝廷軍を相手にした

蝦夷・阿弖流為の活躍、

阿弖流為たちの降伏、

坂上田村麻呂の朝廷への

阿弖流為たちの助命嘆願、

朝廷は許さず

阿弖流為と母礼を処刑した事など・・・

これは、

京都旅行の4ヶ月前、

岩手県の胆沢城訪問時に知った事ばかりで、

それを

弱冠20歳ほどの若者が

立板に水の如く話す姿に惹き込まれ、

二人して感心し、感動しながら

つい聞き入ってしまいました・・・

阿弖流為 母礼之碑の思い出は、

石碑そのものよりも、

この素晴らしき若者の印象に

すり替わっています。

「感心するということは

その情報を知っているということ」

これ、ホンマです(笑)

本堂

掛け造の下に見えた

阿弖流為 母礼之碑に感動後は本堂へ。

「国宝 本堂」の案内、

唐破風ですね!

細やかな配慮が嬉しいな(笑)

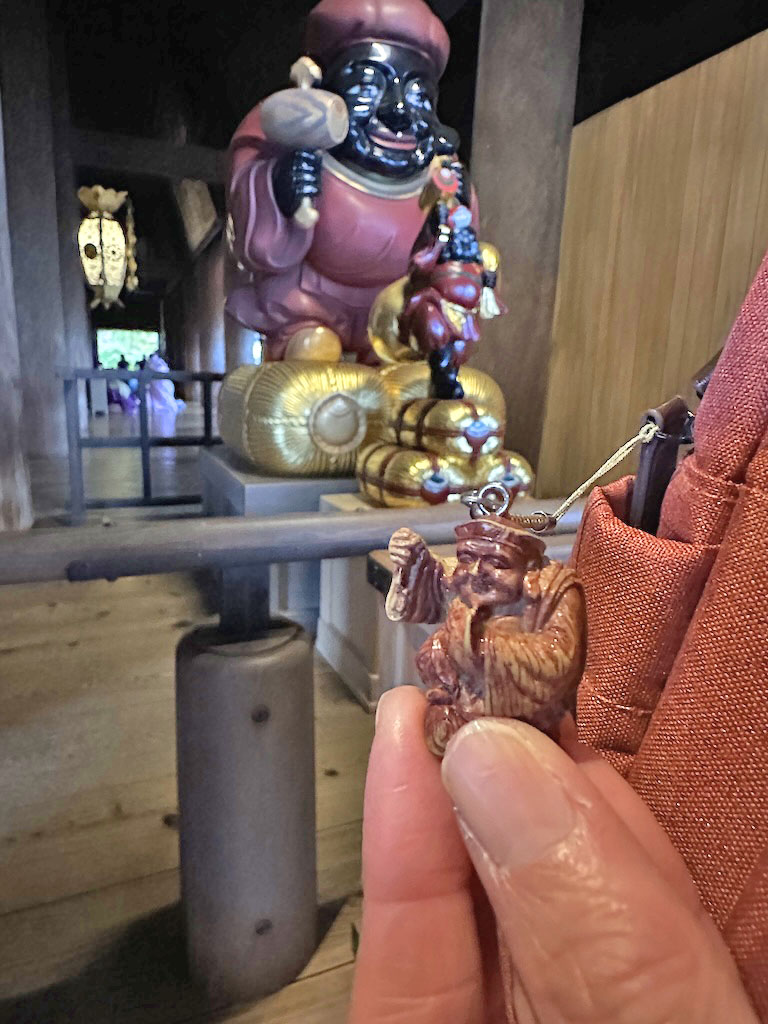

本堂入口の大黒様に参拝。

いつも僕たちを守ってくださる

妻のリュックに付けた

大黒様とツーショット。

掛け造を確認。

本堂内部へ。

参拝。

人が多くて、

なかなかまともなアングルで

撮影ができません・・・

向いの奥の院。

YouTubeで知った、

江戸時代、庶民が御百度参りした傷跡。

建物を回る時に

木の棒でお参りした回数を数えている為、

その木の棒の傷が幾重にもなり

深いところでは

3cmほどになっているとか。

清水寺に対する江戸庶民の信仰も

相当に篤かったのでしょう。

「地主神社」は閉門中。

ある意味、ホッとしたのが本音です。

目的はあくまでも

阿弖流為・母礼の石碑だし、

人が多過ぎて、

食傷気味になって来ていたので・・・

奥の院

次は本堂が美しく撮影できる(はず)の

奥の院へと向かいます。

こちらも「made by 家光」(笑)

本堂はじめ清水寺の伽藍の多くは、

家光さんの時代に大復興されていて、

しかもその多くの建物が、

火災にも遭わず、

400年近くも残っているのです。

家光さんが絢爛豪華に

建て替えた日光東照宮も

ここ清水寺も

世界中から溢れんばかりの観光客が

押し寄せていて、

その経済効果は計り知れません・・

お爺ちゃんの莫大な遺産を

湯水の如く注ぎ込んだ家光さん、

今思えば、

これほど未来への投資として、

成功したものも珍しいでしょう!

奥の院から本堂・舞台を眺望。

雨ながらも紅葉のお陰で、

それなりの写真が撮れたかな(笑)

雨が強くなる中でも人は絶えません。

音羽の瀧

奥の院の真下あたりが音羽の瀧です。

行列に並ぶ気力は無し・・

清水寺が建てられた理由、

それはこの瀧があったから(笑)

奈良に住んでいたお坊さんが、

老人から「南を去れ」と

言われる夢を見て、

言葉通りに北へ行き、

見つけたのがこの瀧で、

そこには夢で見た老人がいたとか。

これが清水寺の始まりで、

その後、坂上田村麻呂が鹿狩りに来て、

このお坊さんと会い、

「お金出すからでデッカく立派に

しなさい」と全面的にバックアップ。

それが平安初期、

清水寺の伽藍となったというものです。

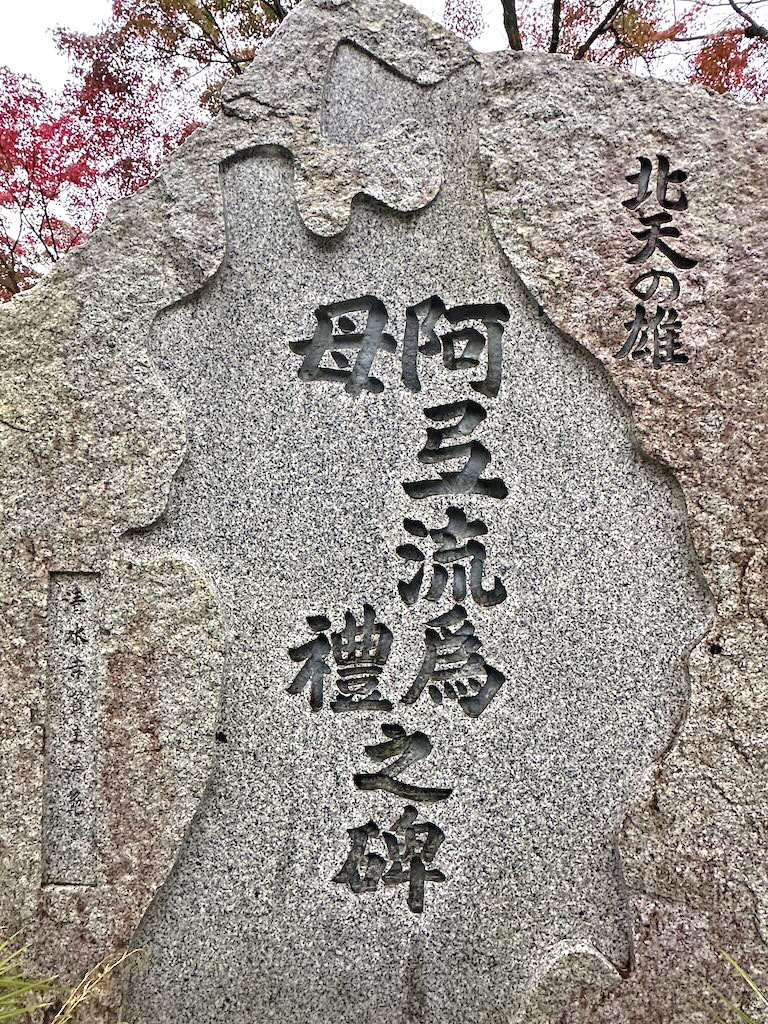

阿弖流為 母礼之碑

遂に来ました!

清水寺一番の目的地に。

阿弖流為 母礼之碑(右)と本堂(左上)。

ここで冒頭に書いた

青年たちと遭遇したのですが、

この日この瞬間、ここに来たからこそ、

奇跡の出会い(一方的な)があったはずで、

これも阿弖流為と母礼の

お導きかも知れませんね!

こちらは本堂の手前、

掛け造の上から俯瞰した石碑で、

お二人は紅葉の真ん中の

特等席にいらっしゃいます。

参拝。

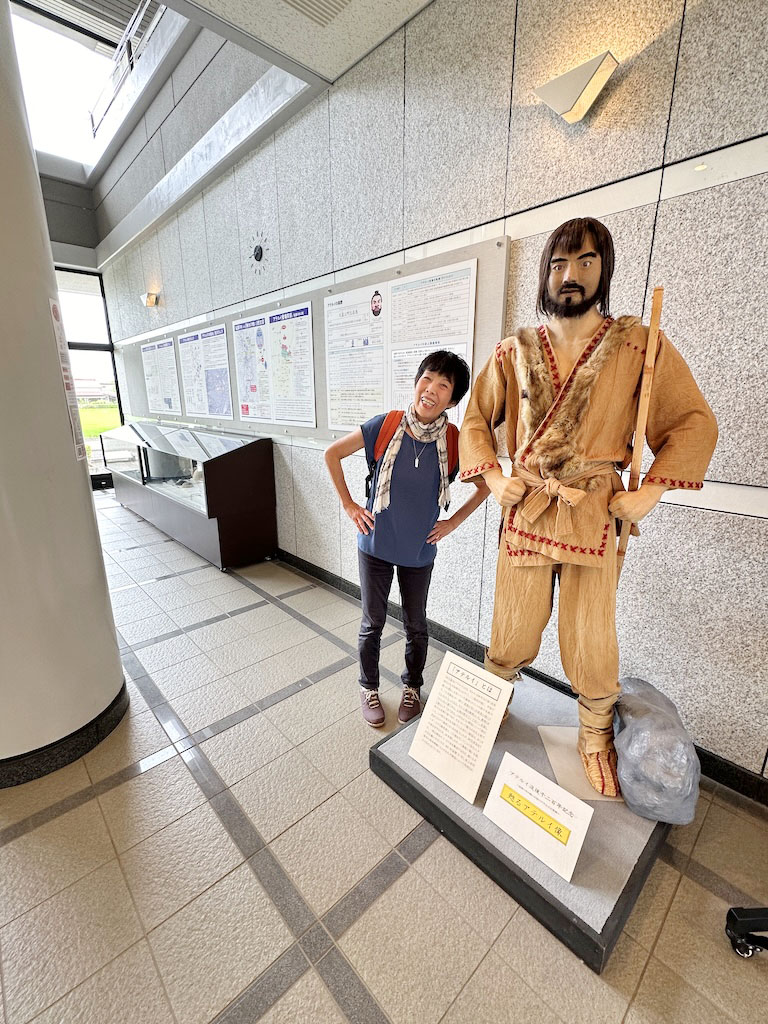

こちらは清水寺訪問の4ヶ月前、

奥州市埋蔵文化財調査センターで撮った

阿弖流為と妻のツーショット。

この日から

「清水寺の石碑に行きたい」と

言っていた妻、

その願いがようやく(あっという間に?)

叶いました(笑)

石碑にこれ程の花が

供えられているとは、

正直、驚きましたが、

僕たちがこの日来るのを

見越しての準備なんだと、

自分勝手に喜んでいます(笑)

「東北の形をしてる!」

妻がそう叫んで、

初めて気づいた僕。

これ見ただけで心に響きますね・・

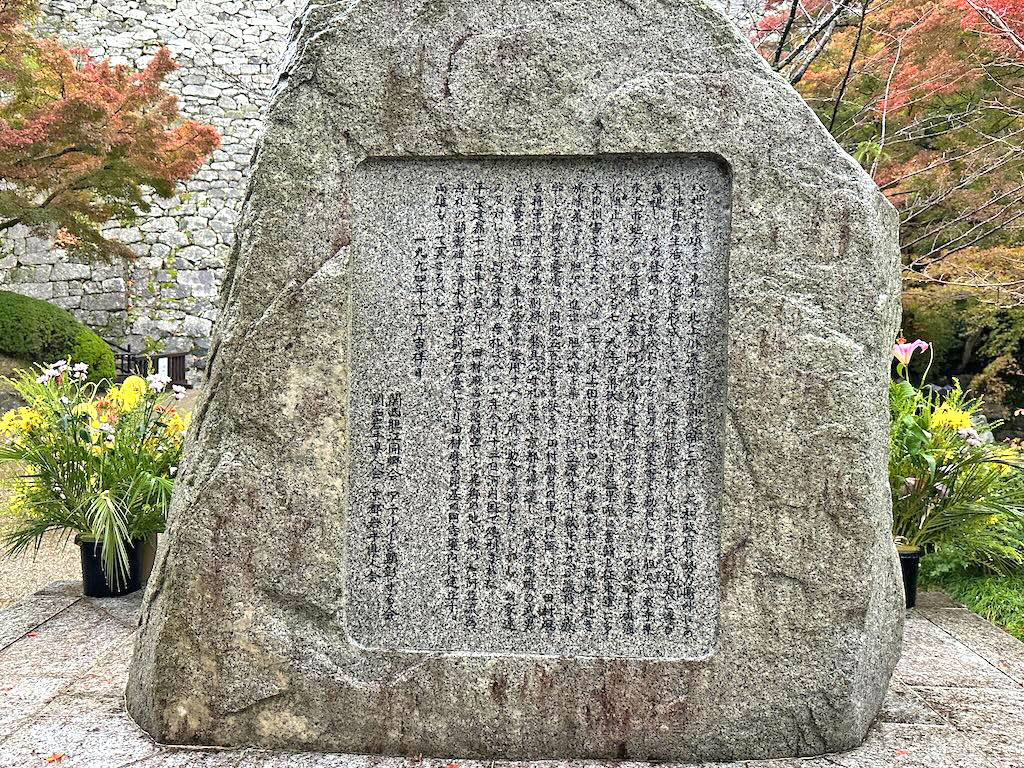

裏面には冒頭若者が話たことや、

清水寺のご厚意により

ここに石碑が建てられた事などが

記されています。

石碑の側面から、

みちのく桜とともに。

「胆江日日新聞」は、

阿弖流為たちの故郷、

岩手県水沢市にある新聞社です。

こちらは「顕彰碑」。

阿弖流為 母礼之碑と文面が被るので、

こちらが先輩かも知れません。

顕彰碑後ろの「しだれざくら」。

「岩手県水沢市の花」と

刻まれています。

阿弖流為さん母礼さん、

この花を見て、遠い故郷を

思い出してくれているのでしょう・・

Comment

清水寺に阿弖流爲碑!奥ゆかしき哉。感謝、、

源能直様

コメントありがとうございます。

観光客だらけの喧騒の中、

ここは特別に神聖な場所でした!