黒田家始祖御廟所(滋賀県長浜市)

始祖の地で飛躍

賤ヶ岳合戦で討死した

中川清秀の墓参のため、

大岩山に登る予定だったものの

「猿軍団」の出現により中止した事で、

時間が空き、その結果、

黒田家始祖御廟所の存在を知りました。

その廟所、

賤ヶ岳合戦の戦場の真っ只中なのです。

赤色点線で囲った部分が

黒田家始祖伝来の「黒田」という地域で、

賤ヶ岳や、佐久間盛政が

中川清秀を討ち取った大岩山、

そして、

秀吉の本陣のすぐ側でもあります。

秀吉の軍師、黒田官兵衛は、

そんな始祖伝来の地で戦い、

その勝利により、

秀吉は信長の後継者として

天下人への道をひたすら進んで行き、

黒田官兵衛も

筑前国福岡藩52万石の大名への

道を歩み始める事となります。

そんな賤ヶ岳合戦には、

官兵衛さんの先祖様のご加護も

あったのかも知れませんね!

黒田藩と黒田班

余呉湖の湖畔「槍洗いの池」から

車で20分ほどで黒田家始祖御廟所に到着。

黒田集会所前の

広くて安心な駐車場。

滋賀県名物「飛び出し坊や」もお出迎え!

そして、

この坊や(お嬢ちゃん)の

視線の先にあるのが・・・

「黒田班消防ポンプ格納庫」です。

黒田藩に通じる黒田班(笑)

思わず僕も妻も感ちょっと感動!

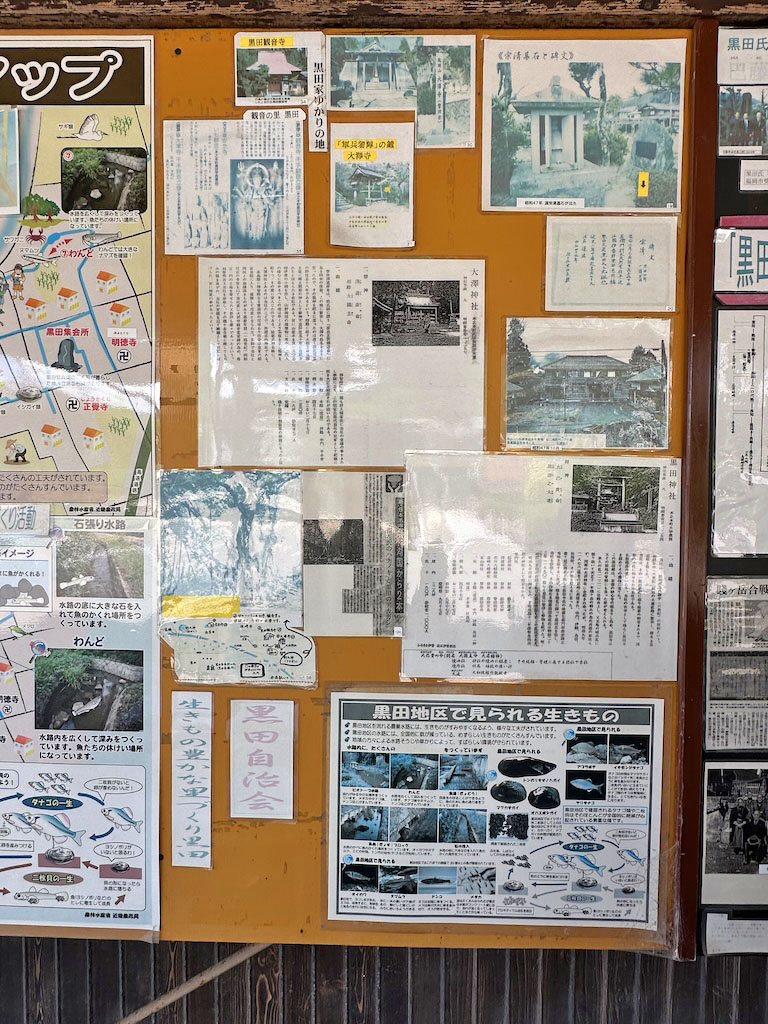

黒田邑の郷土資料

感動は黒田班だけじゃありません。

ここには野外資料館までがあるのです。

「黒田邑の郷土資料」

とにかく盛り沢山で、

「黒田愛」満載です。

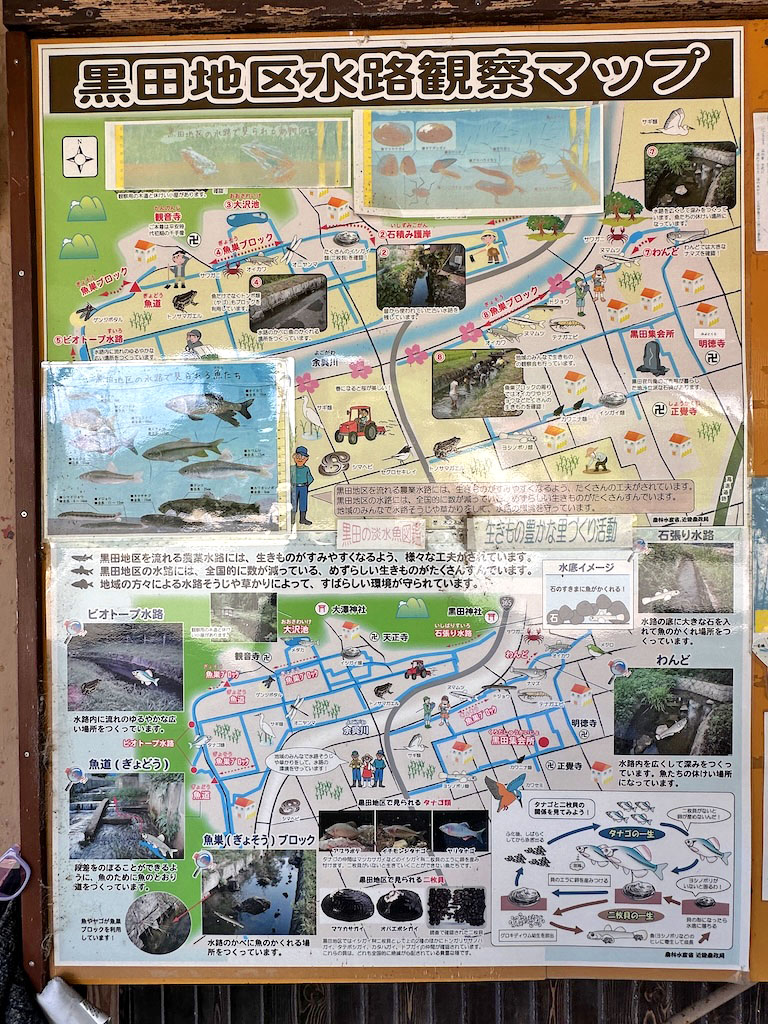

黒田地区水路観察マップ。

これはなかなかレア物で、

めっちゃお魚に優しい黒田地区、

ここを巡るだけでも

一日楽しめそうな位です。

黒田ゆかりの寺や神社の紹介。

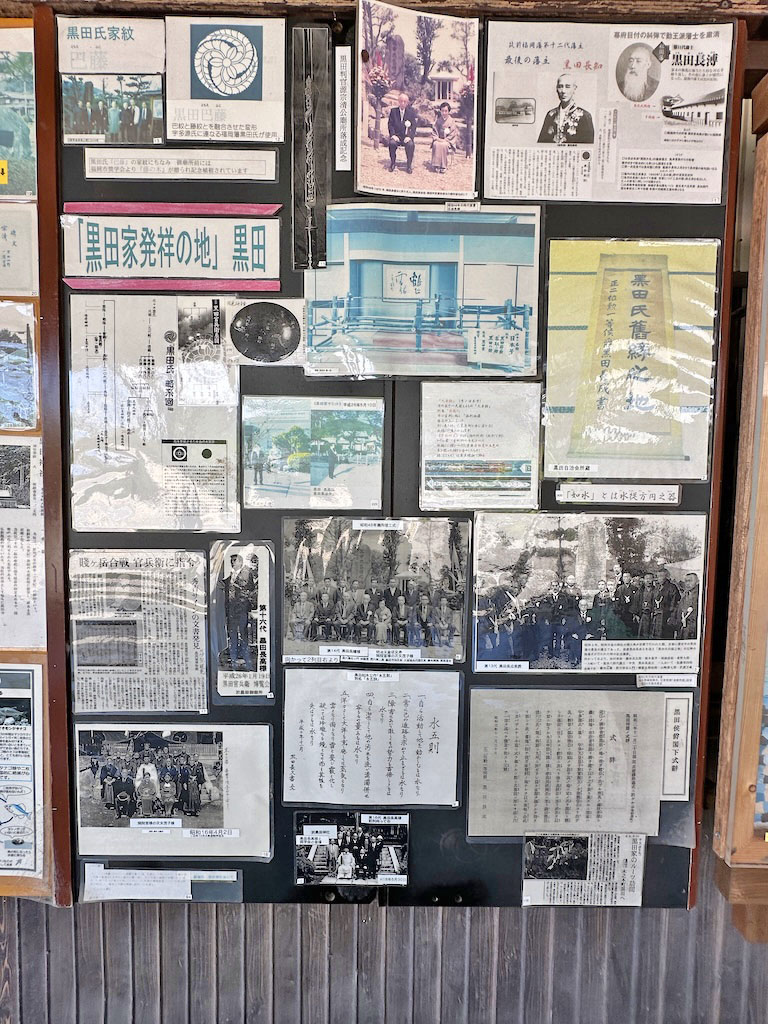

黒田家にまつわる資料。

この中での注目がこちらで、

文章の一部を抜粋してみます。

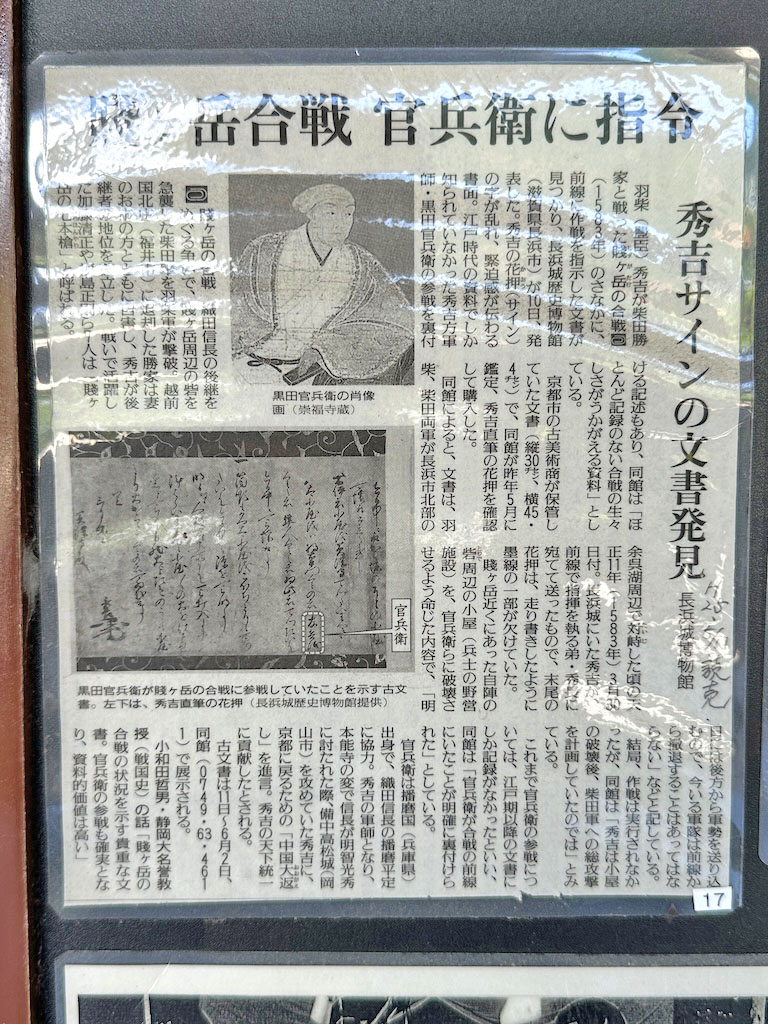

「賤ヶ岳合戦 官兵衛に指令」

「秀吉サインの文書発見」

「長浜城博物館によると、

文書は、羽柴、柴田両軍が

長浜市北部の余呉湖周辺で対峙した頃の

天正11年(1583)

3月30日の日付。

長浜城にいた秀吉が、

前線で指揮を執る弟・秀長に宛てて

送ったもので、

末尾の花押は、

走り書きしたように

墨線の一部が欠けていた。

賤ヶ岳近くにあった

自陣の砦周辺の小屋(兵士の野営施設)を

官兵衛らに破壊させるよう命じた内容で、

「明日には後方から軍勢を送り込むので、

今いる軍隊は前線から

撤退することはあってはならない」

などと記している。

結局、作戦は実行されなかったが、

同館は「秀吉は小屋の破壊後、

柴田軍への総攻撃を計画していたのでは」

とみている。

これまで官兵衛の参戦については、

江戸時代以降の文書にしか

記録がなかったといい、

同館は「官兵衛が合戦の前線にいたことが

明確に裏付けられた」としている。」

なんか凄いものが発見されたのですね!

「賤ヶ岳七本槍」の活躍が有名で、

官兵衛さんの所在は、

あまり語られていませんが、

陰になり日向になり「軍師たる仕事」で

勝利に貢献したのでしょう。

参道

集会所からご廟所までは

玉砂利の参道となっています。

ここからスタート。

道案内も完璧です。

ちょうどこの時、

上空を一羽のサギちゃんが通過。

「福岡から来てくれてありがとう!」

な〜んて、黒田家方々が、

僕たちを歓迎してくれているのか、

はたまた妻のおばあちゃんの化身か(笑)

藤棚や池など先、

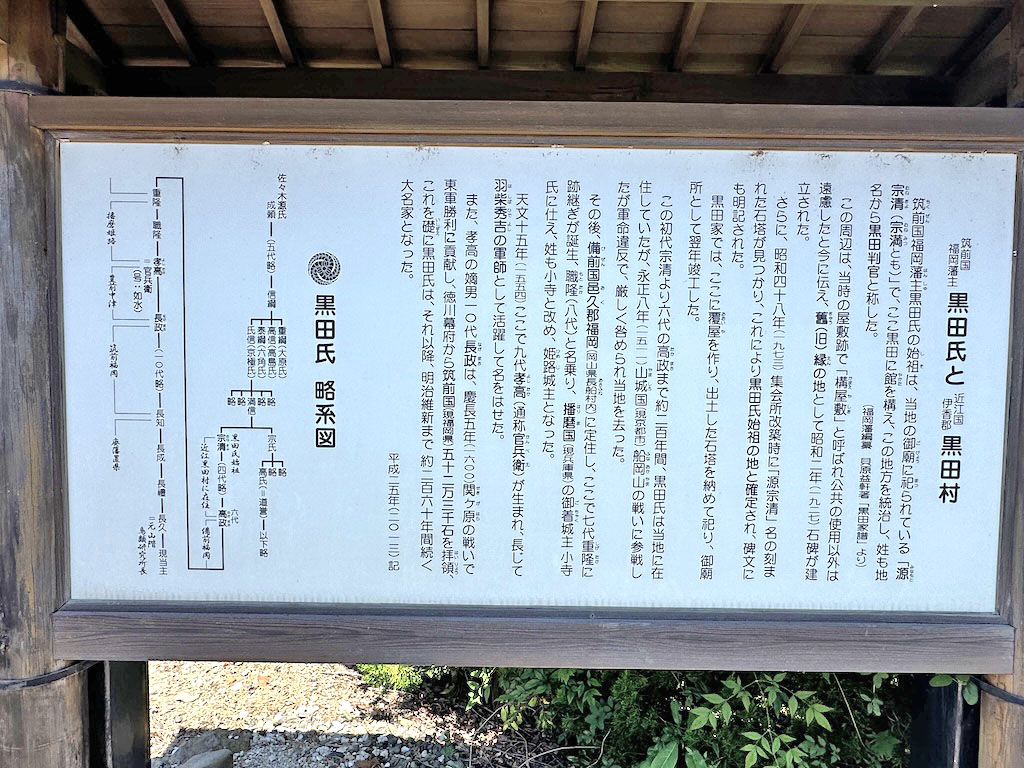

御廟所の手前に案内板があります。

「筑前国福岡藩主黒田氏と

近江国伊香郡黒田村」

以下、全文です。

「筑前国福岡藩主黒田氏の始祖は、

当地の御廟に祀られている

「源宗清(宗満とも)」で、

ここ黒田に館を構え、この地方を統治し、

姓も地名から黒田判官と称した。

(福岡藩編纂 貝原益軒著

「黒田家譜」より)

この周辺は、当時の屋敷跡で、

「構屋敷」と呼ばれ公共の使用以外は

遠慮したと今に伝え、

舊(旧)縁の地として昭和二年

(1927)石碑が建立された。

さらに昭和四十八年(1973)

集会所改築時に「源宗清」名の刻まれた

石塔が見つかり、

これにより黒田氏始祖の地と確定され、

碑文にも明記された。

黒田家では、ここに覆屋を作り、

出土した石塔を納めて祀り、

御廟所として翌年竣工した。

この初代宗清より六代の高政まで約二百年間、

黒田氏は当地に在住していたが、

永正八年(1511)山城国

(現京都市)船岡山の戦いに参戦したが

軍命違反で、厳しく咎められ当地を去った。

その後、備前国邑久郡福岡

(岡山県長船村内)に定住し、

ここで七代重隆に跡継ぎが誕生、

職隆(八代)と名乗り、

播磨国(現兵庫県)の御着城主小寺氏に仕え、

姓も小寺と改め、姫路城主となった。

天文十五年(1554)

ここで九代孝高(通称官兵衛)が生まれ、

長じて羽柴秀吉の軍師として

活躍して名をはせた。

また、孝高の嫡男十代長政は、

慶長五年(1600)

関ケ原の戦いで東軍勝利に貢献し、

徳川幕府から筑前国(現福岡県)

五十二万三千石を拝領、

これを礎に黒田氏は、それ以降、

明治維新まで約二百六十年間続く

大名家となった。」

僕たちは以前、

岡山県長船町福岡の妙興寺にある

六代高政の墓にお参りしています。

ここに眠る高政さんのお陰で、

今の「福岡県」の名前はあるのです・・

軍令違反で故郷の黒田邑を追われるも

「福岡」の名を黒田家に残し、

黒田家繁栄の礎となった高政さん

始祖の宗清さん、曾孫の官兵衛さんに劣らぬ

功績を残したと言えそうです。

御廟所

そして御廟所へ。

ここで一礼。

左側が昭和二年に建立された石碑で、

右側が昭和四十八年に発見された

「源宗清」名の刻まれた石塔と覆屋です。

まずは宗清さんの石塔に参拝。

「源宗清」の文字が見えていますね!

次に「黒田氏舊縁之地」の石碑へ。

石碑の碑文が記されています。

「碑文

宗清

黒田四郎 一諱宗満

弘安二年巳酉誕生従五位下任

左衛門尉大夫判官住于近江國

伊香郡黒田邑因稱

黒田氏是黒田氏之元祖也

延文二年丁酉逝享年七十九

法名 道法

昭和四十九年

従三位黒田長禮」

漢字だけでも何となく

意味はわかった気が・・(笑)

最後はこれで参拝完了です。