松末五郎稲荷神社(福岡県糸島市)

レール探し

「海に向かって敷かれたレールが見たい!」

こんな、

前世が特攻隊(多分)の妻の一言で、

玄界航空基地において、

昭和20年の終戦まで使われた

水上機用のレール探しをしました。

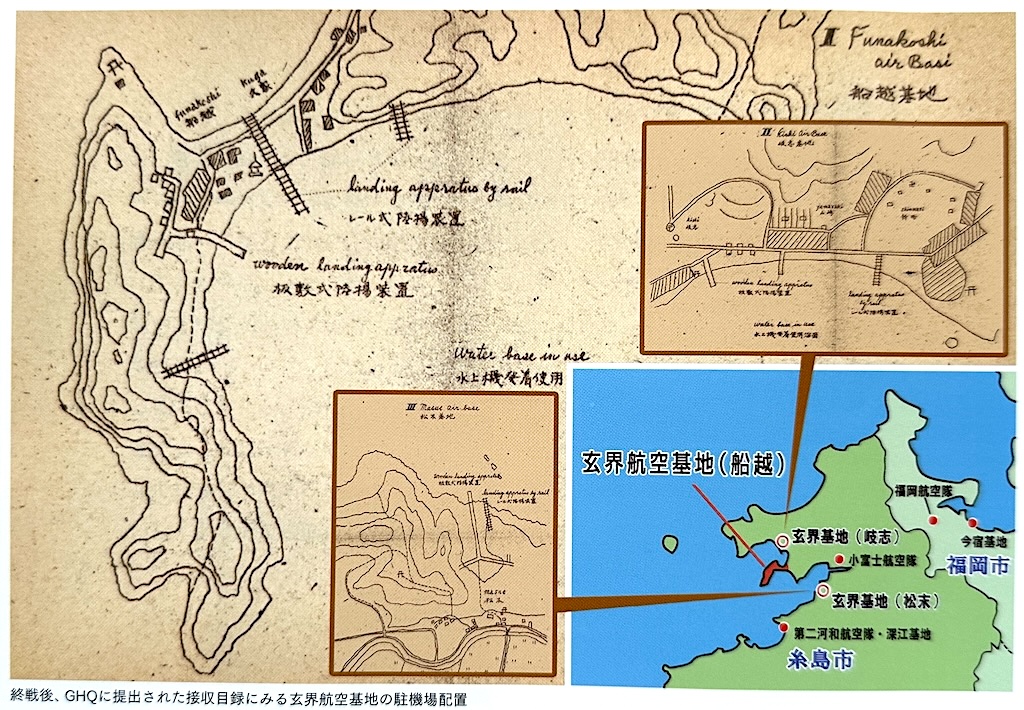

こちらは志摩歴史資料館で頂いた

パンフレットの一部を拡大しています。

地図に記されたように、

「船越」「岐志」「松末」の各基地には、

駐機場がある陸上と、

発着場所である海上を結ぶ

「レール」が描かれています。

現在は、航空隊の指揮所跡である

船越地区の納骨堂の基礎部分に

往時のレールが移設されて、

見学することが出来ましたが、

妻が見たいのは

「海に向かって敷かれたレール」で、

戦争の痕跡を「まんま」

体験したいというのです。

このこだわりに

何とか応えたいとは思いつつ、

僕が入手した情報では、

松末地区の海岸に

そのまま残っているかもという

おぼろげなものだけでした・・

結局、車でグルグル巡るも、

僕の執念が足りなかったのか、

レールが敷かれたであろう

海岸に出れらる道は発見できず、

やむなくレール探しは

the endとなったのです・・・

稲荷神社発見

レール探しを諦めて、

帰路につくため

松末地区を走っていると

山の中腹に

掛け造りの舞台がある

稲荷神社を発見し、

せっかくなので

松末地区の雰囲気だけでも

味わおうと参拝する事に。

Googleマップで見ると、

神社は松末の航空基地跡にかなり

近い場所になります。

もしかしたら、

当時の兵隊さんたちも

参拝していたかも知れません。

一の鳥居。

いい感じの光がお出迎え!

駐車場が無ければ、

参拝を諦めようと思っていましたが、

有難いことに神様は僕たちを

歓迎してくれました!

参道

駐車場からは徒歩ですが、

この日、

僕の右膝の調子がすこぶる悪く、

登山するのは無謀でしたが、

楽しい時間は痛みを忘れるもの・・

いや、痛みは我慢できるもの(笑)

当然、痩せ我慢ですね(汗)

二の鳥居。

漁師さんの寄進の幟柱。

三の鳥居へ。

清浄な手水鉢。

大切にされているから

メンテナンスもバッチリです。

山に登れない人が、

ここで参拝するのかな?

この日の僕も

本当はその一人なんですが(笑)

登山開始。

結構急です。

中腹の社殿に参拝。

まだまだ。

分岐。

正面奥は三九郎稲荷ですが、

ここから遥拝して、

左に折れ、

本来目的の松末五郎稲荷神社へ。

まだまだ。

途中の境内稲荷社に参拝。

そして見えてきたのが・・・

懸造りの舞台下です!

遠方からは全貌が見えたのですが、

残念ながら写真は撮っていません・・

巨大な石をくり抜いて

作ったであろう手水鉢。

御社殿

そして拝殿へ。

参拝。

下山途中に参道から撮った本殿。

松崎豊太郎翁之像

参拝後は、手水舎の前に建つ

ちょっと変わった表情の胸像(石像)へ。

「初代 代人 松崎豊太郎翁之像」

台座の後ろに建立の経緯が

刻まれていますので、

書き出してみます。

「翁は明治二十七年一月九日

福岡県糸島郡二丈町松末

松﨑豊次郎の長男として生まれ

幼少四才にして両眼を失明され

一心神佛を信仰され昭和五年の秋に

稲荷大社の御神徳を受けられ

神意のお取り次ぎをなされ

幾万人を助け人々の

ゆくべき道を導かれた

茲に功績を讃える為に

信仰者相集い記念像を建立します

昭和四十五年十月吉日

香椎宮宮司

木下祝夫謹書」

この方、相当に凄い方ですね・・・

顕彰碑(石像)が建つのも

頷けます。

僕が子供の頃よく遊んだ

香椎宮の宮司さんのお名前があるのも

ちょっと嬉しいかな?(笑)

お顔アップ。

恐らく、

ご本人そっくりなんでしょう・・・

舞台

最後に一番気になっていた

懸造りの舞台へ。

京都、清水寺の舞台と同じ構造で、

崖の上にせり出して造られています。

拝殿と舞台。

この足元は空洞なんですね!

舞台からの景色。

ツーショットは

この景色を背景にするしか

ないでしょう!

今日の推測

山の麓まで戻り、

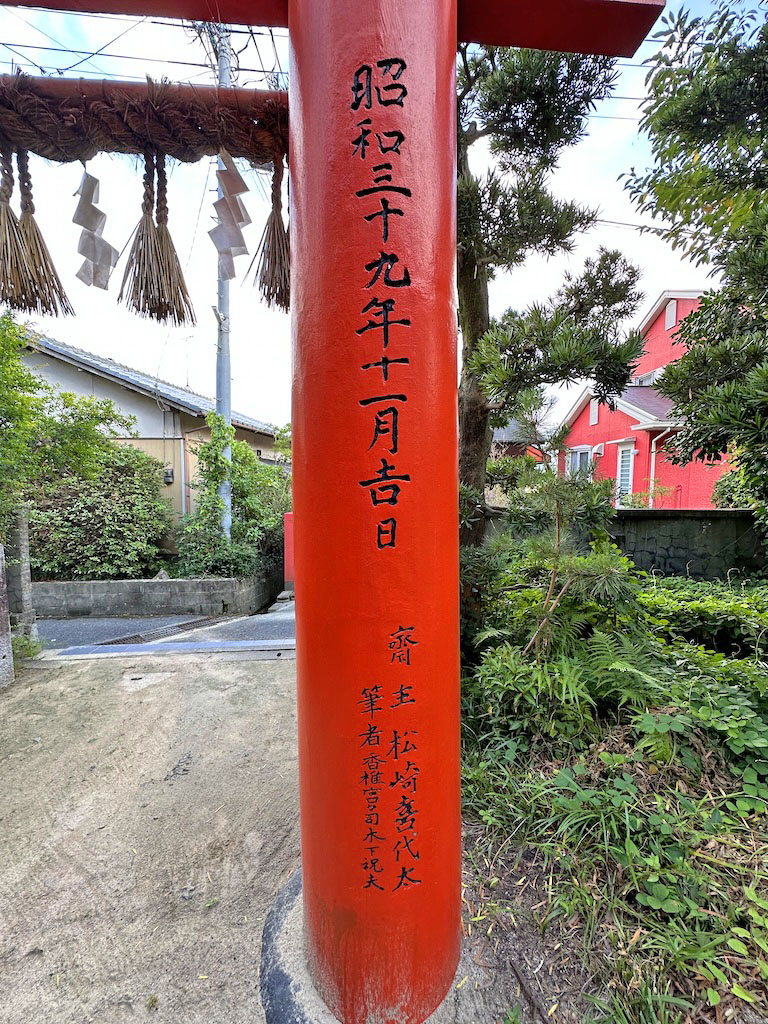

三の鳥居を潜ろうとした時、

ふと気づいたのが、

寄進者と謹書のお名前です。

松崎豊太郎翁之像よりも

6年ほど前に寄進されていて、

「齋主 松崎喜代太

筆者 香椎宮宮司 木下祝夫」

このように記されています。

豊太郎さんの子孫の方でしょうか、

香椎宮の宮司さんとは、

深いご縁があったようです。

Comment

昨年から「糸島を歩き尽くす計画」を実行しているのですが、丁度今、明日、昭和バス船越線を利用し、糸島半島西部へ行き、歩き回る計画を練っていたところでした!

糸島の記事、とても参考になります!本当に、ありがとうございます!!

パンダ営業様

コメントありがとうございます。

昭和バス船越線というのがあるのですか!

歩き回り、是非楽しんでください!