湊川神社(神戸市)御社殿

楠木正成は朝敵だった・・

湊川神社のサイトの中で、

「楠木家の歴史」を見ていたら、

次のような記述がありました。

「永禄2年(1559)11月20日

大饗(楠木)正虎、正親町天皇に

楠木氏の朝敵赦免を嘆願。

松永久秀、織田信孝の執り成しで

赦免となる。」

これにはビックリですね!

あれだけ後醍醐天皇を

献身的に支えていた人物が、

「朝敵」(天皇・朝廷の敵対勢力)

とされていたなんて・・・

何故朝敵になったのか?

Wikipediaによると

それは北朝方、光厳天皇の下に戦った

足利尊氏に征伐されたからのようです。

さらにビックリなのが、

朝敵赦免を執り成したのが、

松永久秀と、

織田信長の三男、信孝という点です。

二人の共通点は、

悲劇的な最後を遂げた事で、

生じっか「出来る人物」だった事が、

災いしたのだと思います・・・

無論、二人とも学識が高く、

楠木正成への敬慕があったのは、

間違いないでしょう。

湊川神社を参拝して、

こんな深い歴史を知る事ができ、

改めて

楠木正成さんのお導きに感謝です。

神門

楠木正成公御墓所を参拝後、

神門前に戻り、

改めてここからスタートします。

社号標と神門。

明治天皇御製。

大楠公(楠木正成)の嗣子、

小楠公(楠木正行)展の案内。

ちなみに小楠公はこんな方です。

飯盛山城に建つ

小楠公(楠木正行)の銅像。

話は、

湊川神社に戻ります。

神門へ。

一直線上に拝殿が見えています。

提灯のみが、楠木正成の菊水紋で、

湊川神社の神紋は菊水紋をアレンジした、

「菊水紋のような紋」になっています。

勝手な想像にはなりますが、

楠木正成公への敬意を込めて、

菊水紋そのものは使わないという

選択をされたのかも知れません。

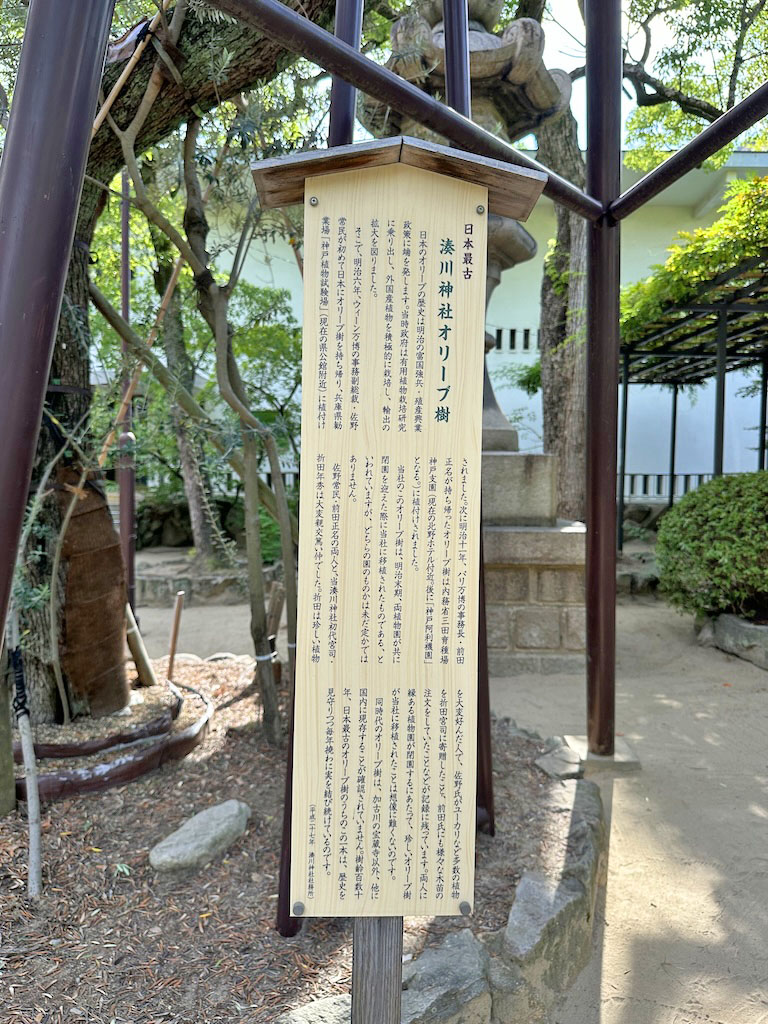

日本最古オリーブ樹

神門をくぐり境内へ。

このすぐ左側にあるのが、

日本最古オリーブ樹です。

僕は、オリーブの木自体を

あまり知らないので、

きっとこれは大きいのでしょう(笑)

案内を抜粋すると

以下になります。

「樹齢は百数十年。

明治六年、ウィーン万博の

事務副総裁・佐野常民が

初めて日本にオリーブ樹を持ち帰り、

「神戸植物試験場」に植付けされました。

次に明治十一年、パリ万博から

前田正名が持ち帰ったオリーブ樹は

内務省三田育種場神戸支園に

植付けされました。

明治末期、両植物園が共に閉園された時、

当社に移植されたもので、

このどちらかのオリーブ樹かは

分かっていません。」

以前、佐賀県の

佐野常民記念館を訪問した時、

「赤十字を創った男」としての

フューチャーが主で、

日本初のオリーブの事は

紹介されていてなかったような・・

是非、佐賀でも

オリーブの事、

紹介して欲しいものですね!

大楠公御一代記

過去に体験した絵看板での

人物紹介はとても分かりやすく、

大きな印象として残っていますが、

ここ湊川神社にも

素晴らしい絵看板があります。

大楠公御一代記。

全部で13場面ありますので、

1から順に抜粋して行きます。

はじまり、はじまり〜!

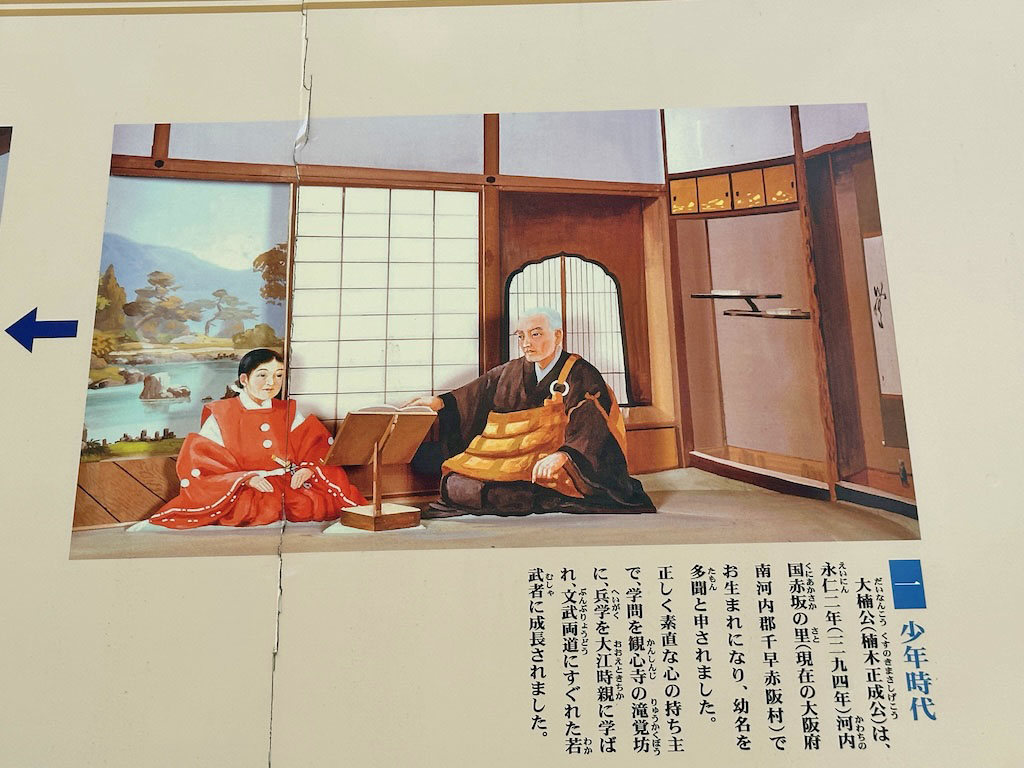

1)少年時代

「永仁二年(1294)

河内国赤坂の里でお生まれになり、

幼名は「多聞」と申されました。」

多聞といえば、

山口多聞少将を思い出します・・

ミッドウエー海戦で空母4隻中

3隻が米軍の攻撃で沈没する中、

山口多聞少将の空母飛龍のみが孤軍奮闘。

敵空母に一矢報いるも

最後は飛龍沈没と運命を共にした方ですが、

この方の名前は楠木正成公の幼名、

多聞(多聞丸)から命名されたもので、

その最後はまさしく「殉節」、

最後の瞬間は楠木正成公の

湊川の戦いでの自刃を想起させます・・

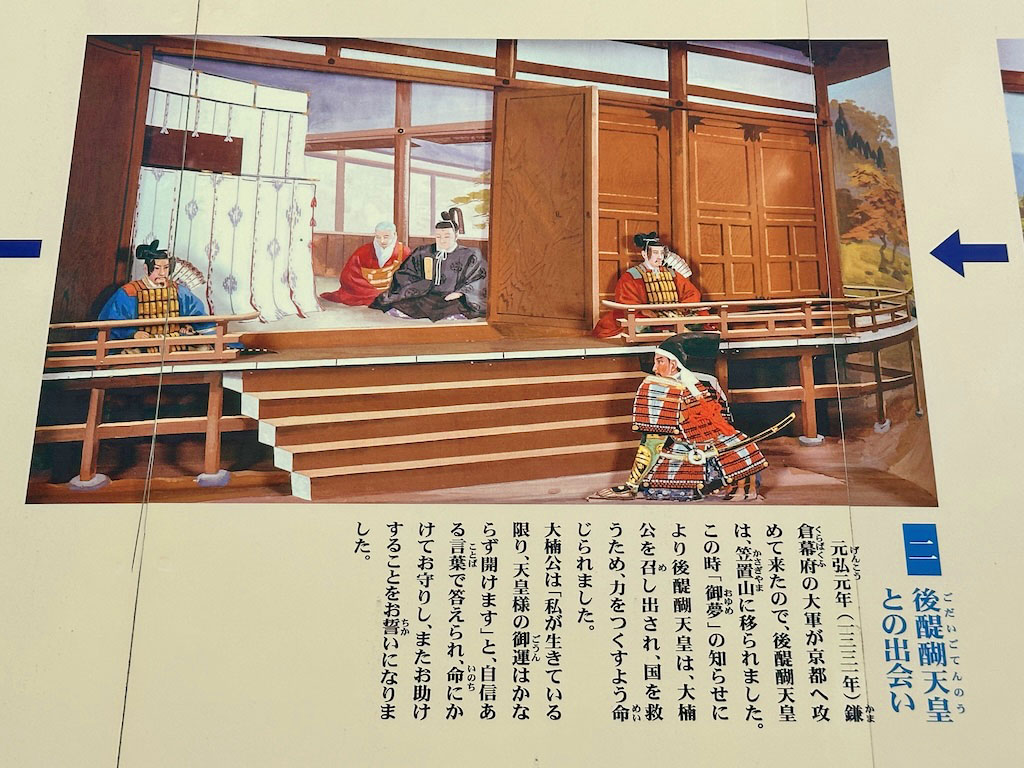

2)後醍醐天皇との出会い

「元弘元年(1331年)

後醍醐天皇が笠置山に移られた時、

「御夢」の知らせにより、

大楠公を召し出され、

大楠公は命にかけて天皇をお守り、

お助けしますと誓いになりました。」

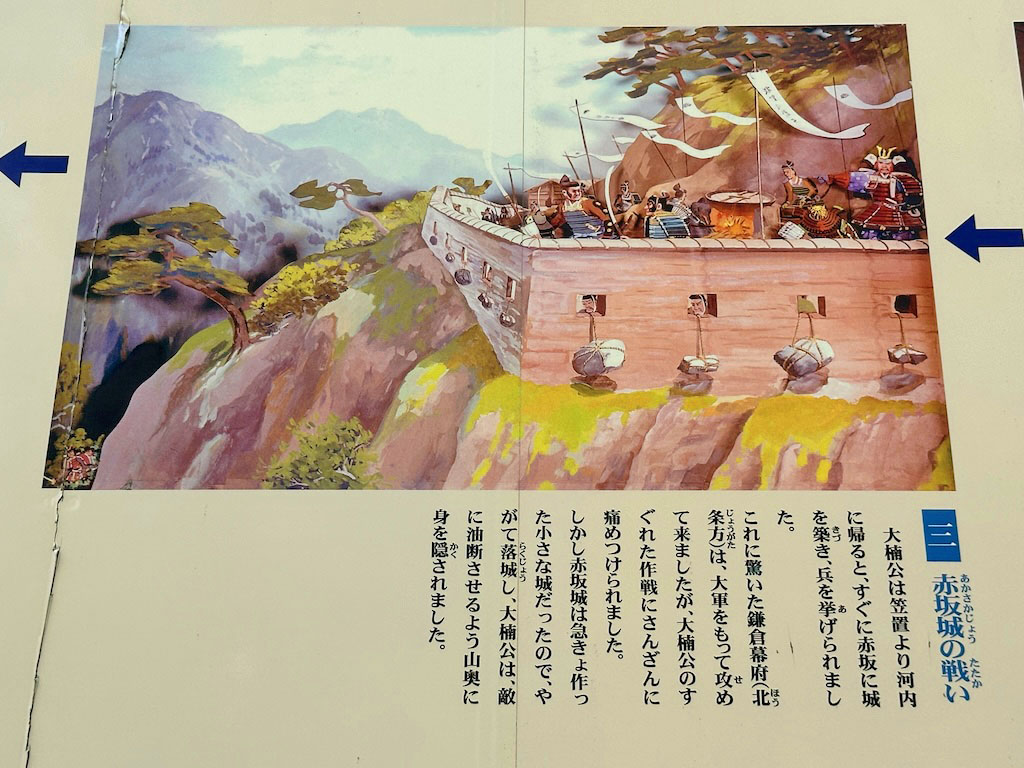

3)赤坂城の戦い

「大楠公は河内に帰り、

赤坂に赤坂城を築き、

兵を挙げられました。

鎌倉幕府(北条方)は、

攻めあぐねるも落城し、

大楠公は山奥に身を隠されました。」

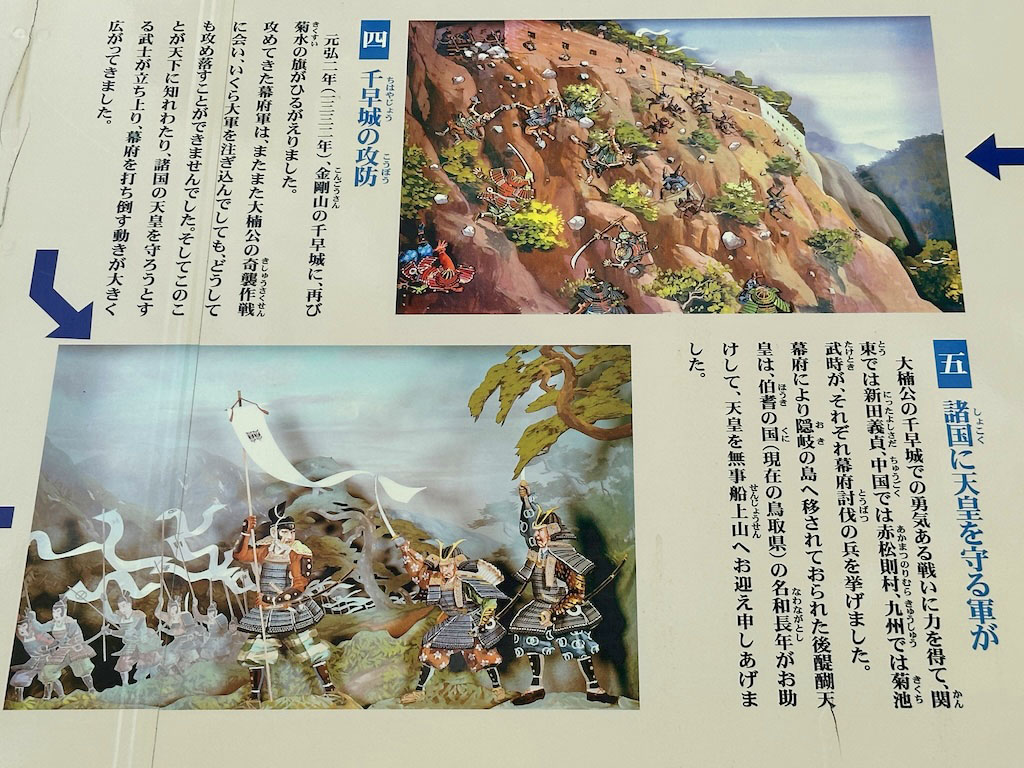

4)千早城の攻防

「元弘二年(1332)、

金剛山の千早城に、再び菊水の旗が

ひるがえりました。

幕府軍は攻め落とせす、

このことが天下に知れ渡り、

天皇を守ろうとする武士達の

討幕運動が大きくなりました。」

5)諸国に天皇を守る軍が

「大楠公の千早城での勇気ある戦いに

力を得て、関東では新田義貞、

中国では赤松則村、

九州では菊池武時が、

それぞれ幕府討伐の兵を挙げました。

幕府により隠岐の島へ移されておられた

後醍醐天皇は、伯耆の国

(現在の鳥取県)の

名和長年がお助けして、

天皇を無事船上山へ

お迎え申し上げました。」

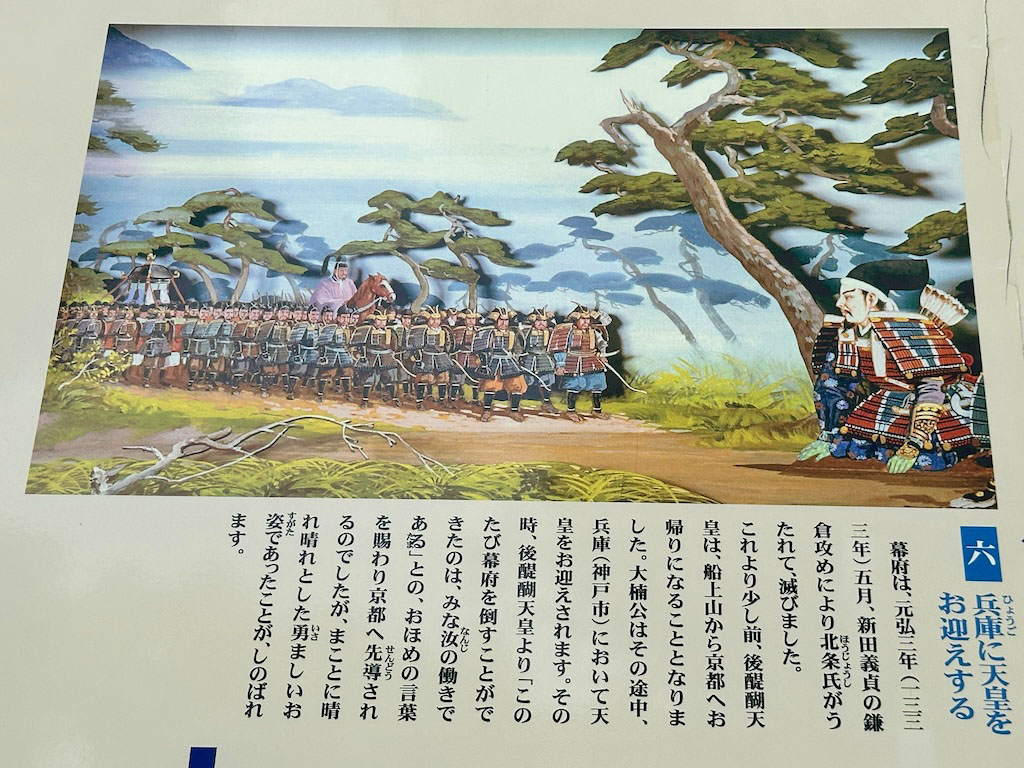

6)兵庫に天皇をお迎えする

幕府は、元弘三年(1333)五月、

新田義貞の鎌倉攻めにより滅びました。

これより少し前、後醍醐天皇は、

京都にお帰りになることとなりました。

大楠公はその途中、兵庫(神戸市)において

天皇をお迎えされ、

京都へ先導されました。」

7)足利尊氏のうらぎり

「後醍醐天皇は、

自ら政治を行わせられました

(建武の中興)。

しかし不満を持つ者もあり、

特に足利尊氏は諸国の不平武士を集めて、

九州から攻め上ってきました。

大楠公はこの大軍を打ち破る策として、

「一時京都に敵を招き入れ、

機を見て反撃すれば勝てる」と

進言されましたが、

公卿の反対により、

取り上げられませんでした。」

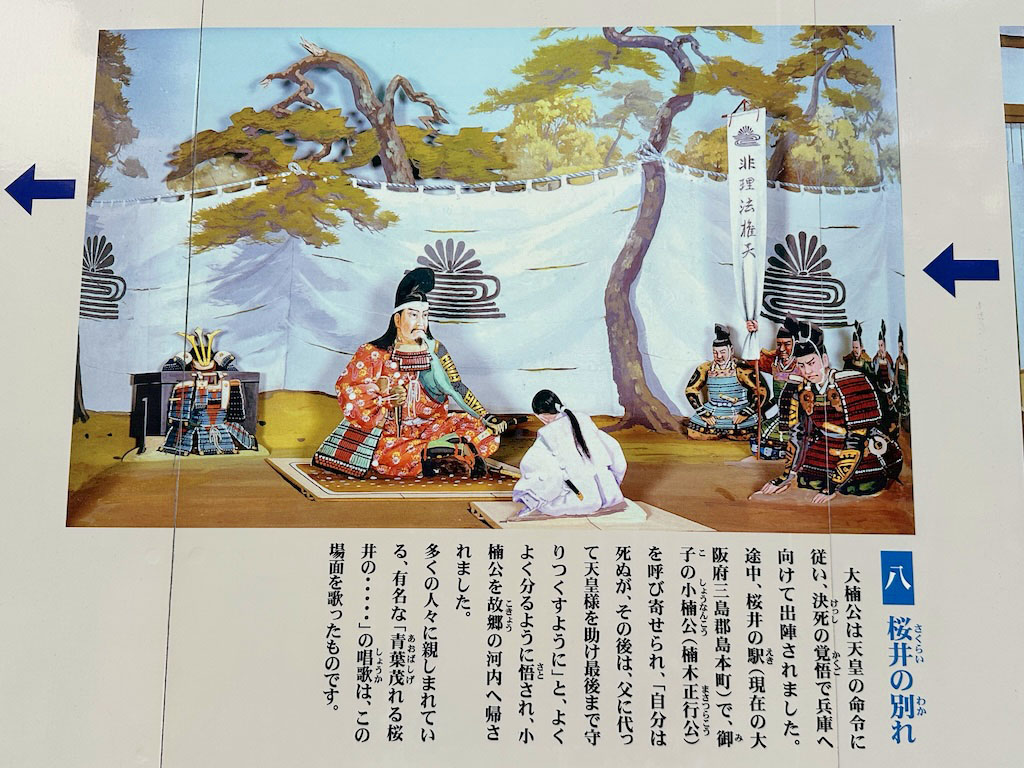

8)桜井の別れ

「大楠公は天皇の命令に従い、

決死の覚悟で兵庫へ向けて

出陣されました。

途中、桜井の駅

(現在の大阪府三島郡島本町)で、

御子の小楠公(楠木正行公)を

呼び寄せられ、

「自分は死ぬが、その後は、

父に代わって天皇様を助け

最後まで守りつくすように」と

よくよく分かるように悟され、

小楠公を故郷の河内へ帰されました。

多くの人々に親しまれている、

有名な「青葉茂れる桜井の・・・」

の唱歌は、この場面を歌った者です。」

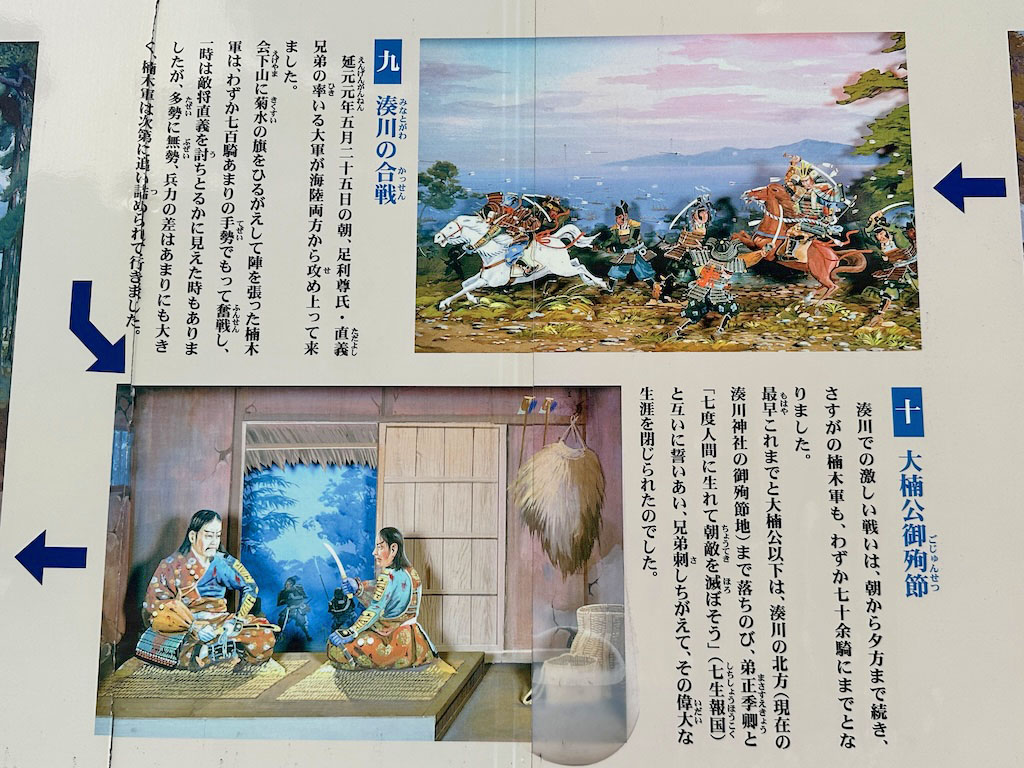

9)湊川の合戦

「延元元年五月二十五日の朝、

足利尊氏・直義兄弟の率いる大軍が

海陸両方から攻め上がって来ました。

楠木軍は、わずか七百騎あまりの手勢で

奮戦しましたが、多勢に無勢、

次第に追い詰められて行きました。」

10)大楠公御殉節

「わずか七十余騎となった大楠公以下は、

湊川の北方

(現在の湊川神社の御殉節地)

まで落ちのび、

弟正季卿と

「七度人間に生れて朝敵を滅ぼそう」

(七生報国)

と互いに誓いあい、兄弟刺しちがえて、

その偉大な生涯を閉じられたのでした。」

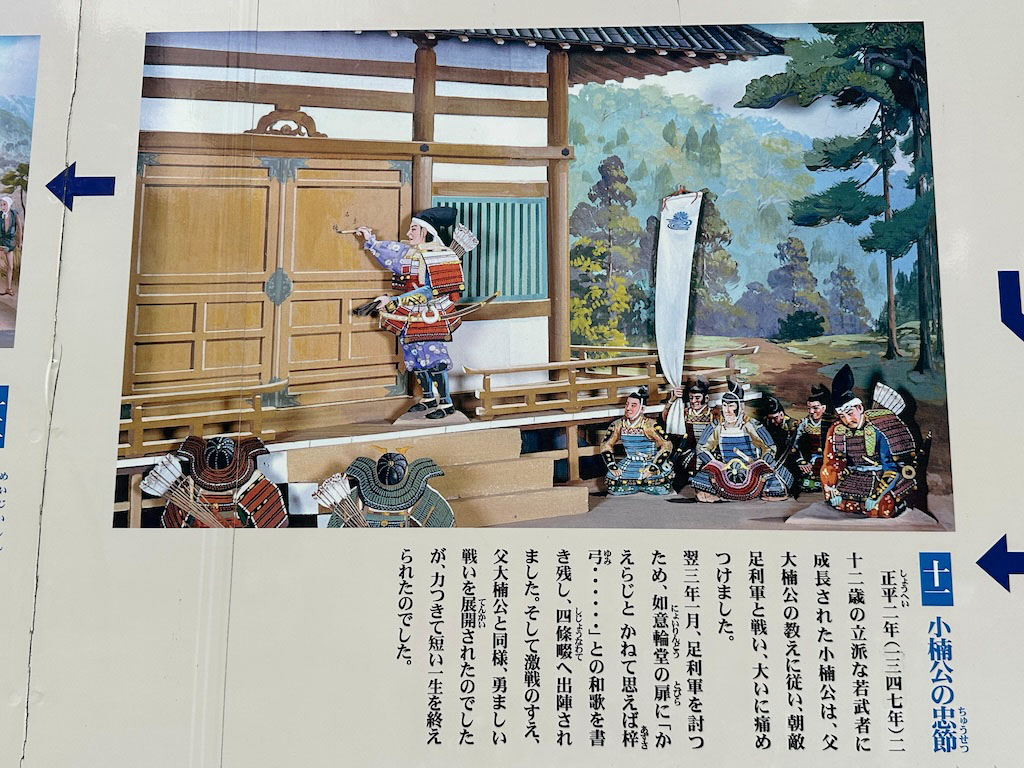

11)小楠公の忠節

「正平二年(1347)二十二歳の

立派な若武者に成長された小楠公は、

父大楠公の教えに従い、

超的足利軍と戦い、

大いに痛めつけましたが、

四條畷の戦いで、力尽きて

短い一生を終えられたのでした。」

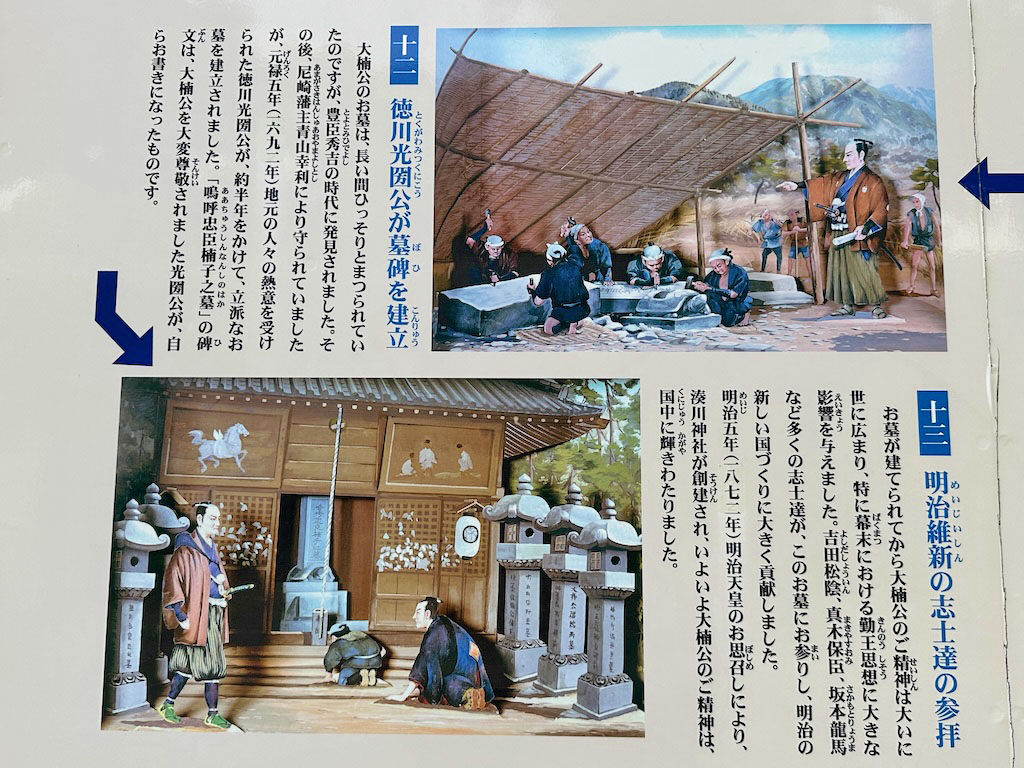

12)徳川光圀公が墓碑を建立

「大楠公のお墓は、

長い間ひっそりと

まつられていたのですが、

豊臣秀吉の時代に発見されました。

その後、尼崎藩主青山幸利により

守られていましたが、

元禄五年(1692)

地元の人々の熱意を受けられた

徳川光圀公が、約半年をかけて、

立派なお墓を建立されました。」

13)明治維新の志士達の参拝

「お墓が建てられた大楠公のご精神は

幕末における勤王思想に

大きな影響を与え、

吉田松陰、真木保臣、坂本龍馬など

多くの志士達が、お墓にお参りし、

明治の新しい国づくりに

大きく貢献しました。

明治五年(1872)

明治天皇の思召しにより、

湊川神社が創建され、

いよいよ大楠公のご精神は、

国中に輝きわたりました。」

やっぱり絵看板、

めっちゃ分かりやすいですね!

あっという間に

大楠公の生涯がインプット完了です(笑)

奥へ。

掃き清められた参道が実に清々しい!

ここを右へ。

お手水完了。

拝殿手前の両脇に鎮座するのが・・

備前狛犬!

とても綺麗に保たれていて、

割れたり傷が入ったりが

全くありません。

岡山からは、

陸路で運ばれたのかな?

吽形。

拝殿へ。

拝殿横の青銅製狛犬。

吽形もめっちゃ強そう!

参拝。

天井絵について

パンフレットによると

次のように書かれています。

「全国著名画家の奉納になったもので、

中央の「大青龍」は福田眉仙の作、

その右四枚の版画「運命」は、

棟方志功がニーチェの

ツァラストウストラに暗示を受けて

創作した作品。」

中央の鏡に、僕の撮影する姿が

まんま写っていますね!

なんか、神様からの啓示でも

あったのかな?(笑)

そして、

僕が注目したのは神殿狛犬ですが、

Mrs. GREEN APPLE好きの妻は、

拝殿が「緑色」だ!と言って、

はしゃいでおりました(笑)

後ほど楠木正成公の殉節地で、

神職さんから教えてもらった

狛犬の壁画です。

こちらも棟方志功の作品で、

パンフによれば

「「降魔・伏邪」といい、

賛は徳富蘇峰の筆」

このように記されています。

こちらは「伏邪」。

光と幣で見えにくくはありますが、

狛犬4対をコンプリート出来、

達成感を味わっています(笑)

ここでツーショット完了。

次なるは

妻が一番こだわっている

殉節地へと向かいます。

(続く)