生松天神社(福岡県糸島市)本殿

一千年前の戦跡

第二次世界大戦末期の昭和20年春、

生松神社が鎮座する久家地区を含め

船越地区を中心として

海軍航空隊玄界基地という

水上機のみで編成された

爆撃部隊が編成されました。

ここは秘匿基地ということで、

兵舎など多くの施設は建てず

旅館や神社、民家などを利用して、

米軍の目から隠れるようにして、

隊員たちは暮らしていたのです・・

その烹炊所(調理場)跡が、

生松神社の奥あたりにあるというので、

行ってみたのですが、

場所がわからず・・というか、

執念が足りず(汗)

見つける事は出来ませんでした。

ところが、

ついでに参拝した(神様ゴメン!)

生松神社の由緒を見て、

この辺りは一千年前の平安時代に

戦場となっていたことが分かったのです!

それは「刀伊の入寇」です。

教科書では軽く触れられている程度の

「刀伊の入寇」ですが、

元寇に先駆けること約300年、

ここ筑前国(福岡県北部)は、

戦場になっていたのです。

今はのどかな海辺の町も、

歴史のうねりの中で、

平安の昔から

大きな役目を果たして来た事を、

見てもいない烹炊所跡のお陰で(笑)

知る事が出来たというわけです。

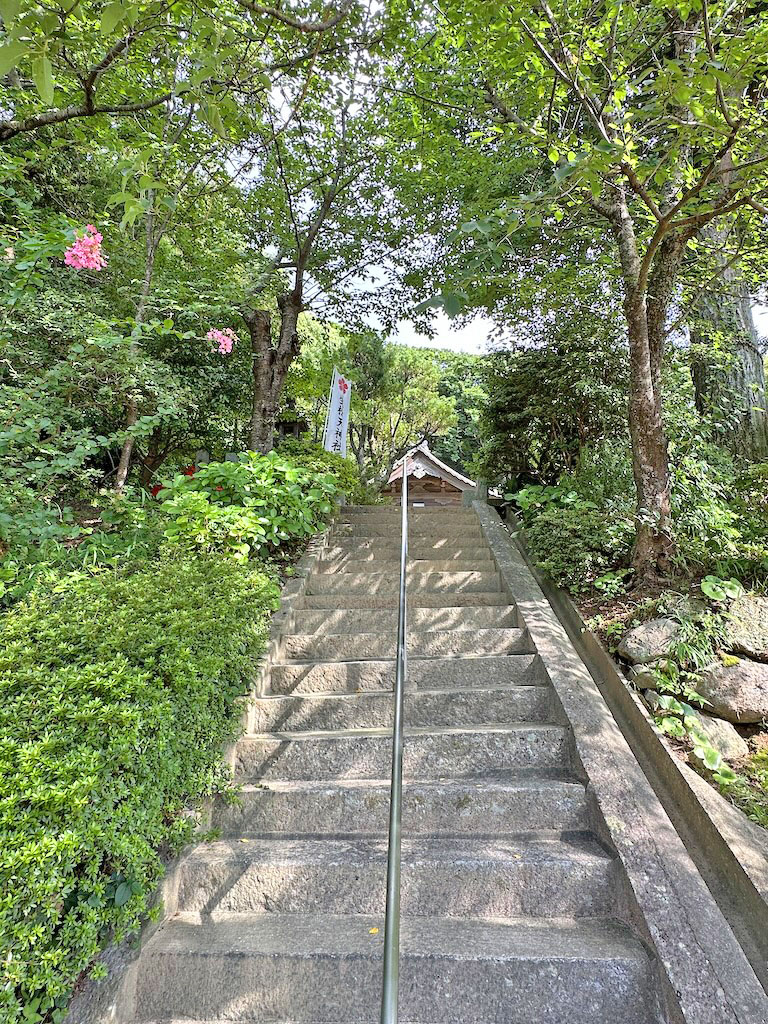

参道

海軍航空隊玄界基地跡から

徒歩で生松天神社へ。

静かな住宅街を抜けると

神社が見えてきます。

社頭。

参道入口に建てらてた

「宮崎元胤翁彰功碑」。

昔の偉い宮司さんのようですが、

詳しくは調べていません。

一の鳥居。

注連縄柱をくぐり石段へ。

上の境内へ。

御社殿

石段を登り切ると

目の前に拝殿が見えてきます。

ここで妻が注目したものは・・

手水鉢・・・ではなく

主幹は折れて空洞になり、

石柱に支えられた背後の古木です。

下半分は枯れたように見えても

上半分は緑色に茂っている・・

まさに「妻好み」の一本ですね!

再び参道へ。

天保十三年(1842)寄進の狛犬。

吽形。

お潮井取りでしょうか。

日の丸が眩しい拝殿と本殿(右奥)。

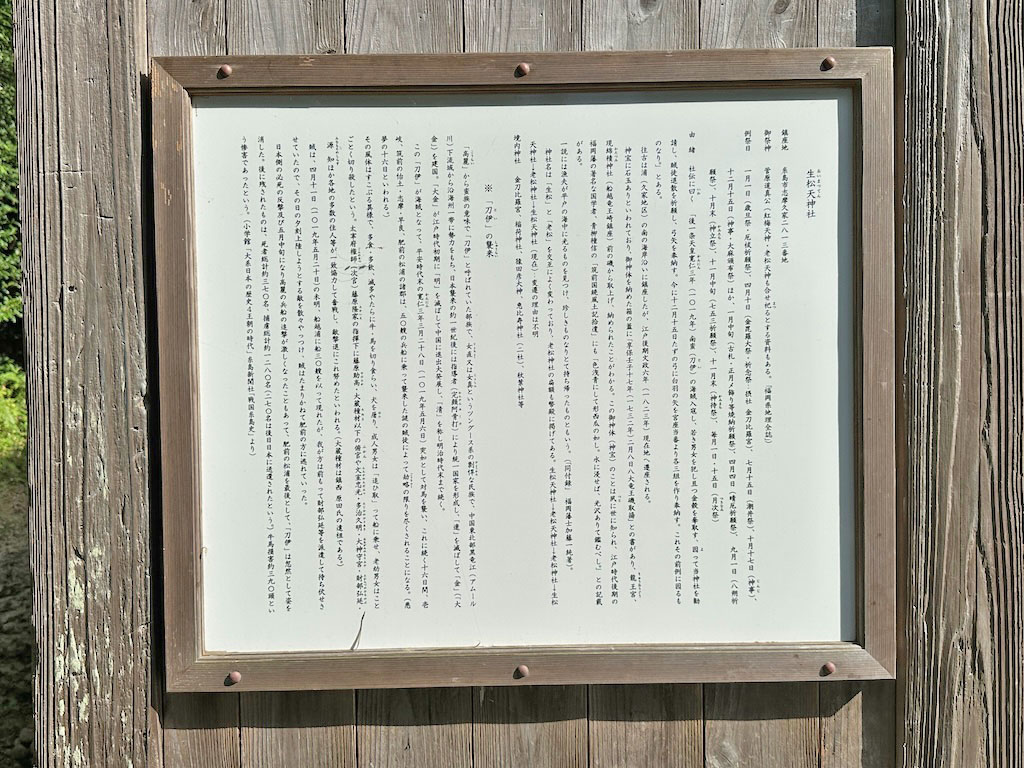

そして、冒頭に書いた

刀伊の入寇との関わりを知る事となった

ご由緒書きを確認。

「生松天神社」

「御祭神 菅原道真公

由緒

社殿に曰く

「後一条天皇寛仁三年(1019)

南蛮(刀伊)の海賊入寇し、

若き男女を犯し且つ

金穀を奪取す、因って当神社を勧請し、

賊徒退散を祈願し、弓矢を奉納す。

今に十二月十五日たずの弓に

白羽の矢を宮座当番より各三組作り奉納す。

これこそ前例に因るものなり」とある。

神宝に石玉ありといわれており、

御神体を納めた箱の蓋に

「享保壬子十七年(1732)

二月八日八大竜王磯取揚」

との書があり、

竜王宮、現綿積神社

(船越竜王崎鎮座)前の磯から取上げ、

納められたことがわかる。

この御神体(神宝)のことは

夙に世に知られ、

江戸時代後期の福岡藩の著名な国学者、

青柳種信の「筑前続風土記拾遺」にも

「色浅青にして形西瓜の如し。

水に浸せば、光沢ありて鑑むべし」

との記載がある。

一説には漁夫が平戸の海中に

光るものを見つけ、

珍しきものなりとて

持ち帰ったものともいう。」

※「刀伊」の襲来

「「高麗」から蛮族の意味で

「刀伊」と呼ばれていた部族で、

女直(じょちょく)又は

女真(じょしん)という

ツングース系の剽悍な民族で、

中国東北部黒竜江(アムール川)下流域から

沿海州一帯に勢力をもち、

日本襲来の約一世紀後には

指導者(完顔阿骨打)により

統一国家を形成し、「遼」を滅ぼして

「金」(「大金」)を建国。

「大金」が江戸時代初期に

「明」を滅ぼして中国に進出大発展し、

「清」を称し明治時代末まで続く。

この「刀伊」が海賊となって、

平安時代末の寛仁三年三月二十八日

(1019年5月6日)

突如として対馬を襲い、

これに続く十六日間、

壱岐、筑前の怡土・志摩・早良、

肥前の松浦の諸郡は、

五十艘の兵船に乗って襲来した

謎の賊徒によっ劫略の限りを

尽くされることになる。

(悪夢の十六日といわれる)

その風体はすこぶる異様で、

多食・多欲、滅多やたらに

牛・馬を切り食らい、犬を屠り、

成人男女は「追ひ取」って船に乗せ、

老幼男女はことごとく切り殺したという。

太宰府権師(次官)藤原隆家の指揮下に

藤原助高・大蔵種材以下の俯官や

文室忠光・多治久明・大神守宮・

財部弘延・源知ほか各地の多数の住人等が

一致協力して奮戦し、

敵撃退にこれ努めたといわれる。

賊は、四月十一日

(1019年5月20日)の未明、

船越浦に船三十艘を以って現れたが、

我が方は前もって財部弘延等を派遣して

待ち伏せさせていたので、

その日の夕刻

上陸しようとする敵を散々やっつけ、

賊はたまりかねて肥前の方に逃れていった。

日本側の必死の反撃及び五月中旬になり

高麗の兵船の追撃が

激しくなったこともあって、

肥前の松浦を最後として、

「刀伊」は忽然として姿を消した。

後に残されたものは、

死者総計約370名、捕虜総計約1280名

(270名は後日日本に送還されたという)

牛馬損害約390頭という

惨害であったという。」

神威のお陰もあったのでしょうが、

やはり、藤原隆家の統率力と

兵士たちの「侵略は絶対許さん!」

そんな気概があってこその

刀伊の撃退だったのでしょう。

戦ならずとも、

何事も「心構え」は基本ですからね。

ここでも先人達に感謝です・・・

参拝。

賽銭箱の上の弓矢、

ご由緒にあった

「賊徒退散を祈願し、弓矢を奉納す」

これに関連するものかも知れません。

覆屋内の本殿に参拝。

糸島地区にある古い本殿は、

覆屋で隠されて大切にされている例が、

しばしば見受けられますが、

ここもその一つですね。

ここでツーショット完了。

この後は金毘羅宮など、

境内社の参拝です。

(続く)