六波羅蜜寺(京都市)

空也(くうや)上人立像

数年前、

妻が六波羅蜜寺の

空也上人立像に熱を上げ、

参拝しようかと思ったいたら

程なくして熱が冷めてしまい(笑)

いつしか空也さんの事は、

忘れていました・・・

そんな空也さんを

久しぶりに思い出させてくれたのが、

山形県立石寺(山寺)の空也塔です。

こちらがその空也塔で、

立石寺では数カ所で、

見かけた記憶があります。

この塔のお導きのお陰で、

立石寺参拝から約1年、

今回遂に、空也さんと

対面できる事となったのです。

幽霊子育飴

「みなとや幽霊子育飴本舗」は、

松原通沿い、

六道の辻地蔵尊の斜向かいにあります。

店舗全景。

何故に「幽霊子育飴」なのか?

お店の案内によれば、

「慶長時代に赤ん坊を身籠ったまま

亡くなった女性が土葬された後、

幽霊となり夜な夜な飴を買いに来た。

土の中から泣き声がするので

掘り起こしてみると赤ん坊が出てきて、

その赤ん坊は成長して

後に立派なお坊さんになった。」

このような意味になります。

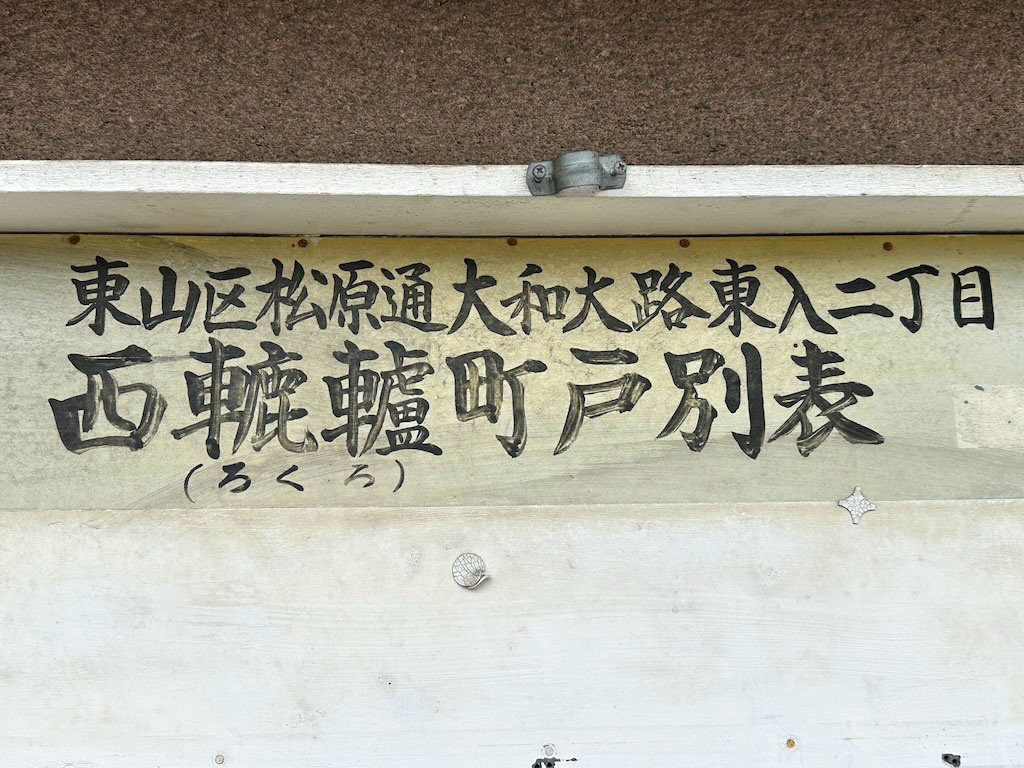

そしてこの界隈の町名は・・・

「轆轤(ろく櫓)町」。

以前は「髑髏(どくろ)町」だったのが

轆轤町に変わったそうで、

その昔ここは死者を葬る場所(葬送の道)。

風葬された遺体のドクロが

あちこちに散らばっていたから

髑髏町と呼ばれたのでしょう・・・

地名って、奥が深いですね!

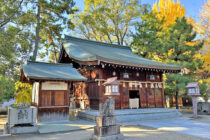

六波羅蜜寺

幽霊子育飴から少し行くと

そこはもう六波羅蜜寺です。

西国三十三所霊場の十七番の標柱。

ちなみに僕たちは過去の旅で、

一番の青岸渡寺、

三十番の宝厳寺、

三十二番の観音正寺などに

参拝していますが、

コンプリートすることなどは、

全く目指していません(笑)

もうすぐ到着。

本堂正面の門柱に注目。

石造の多宝塔で、

相輪だけは金ピカですね。

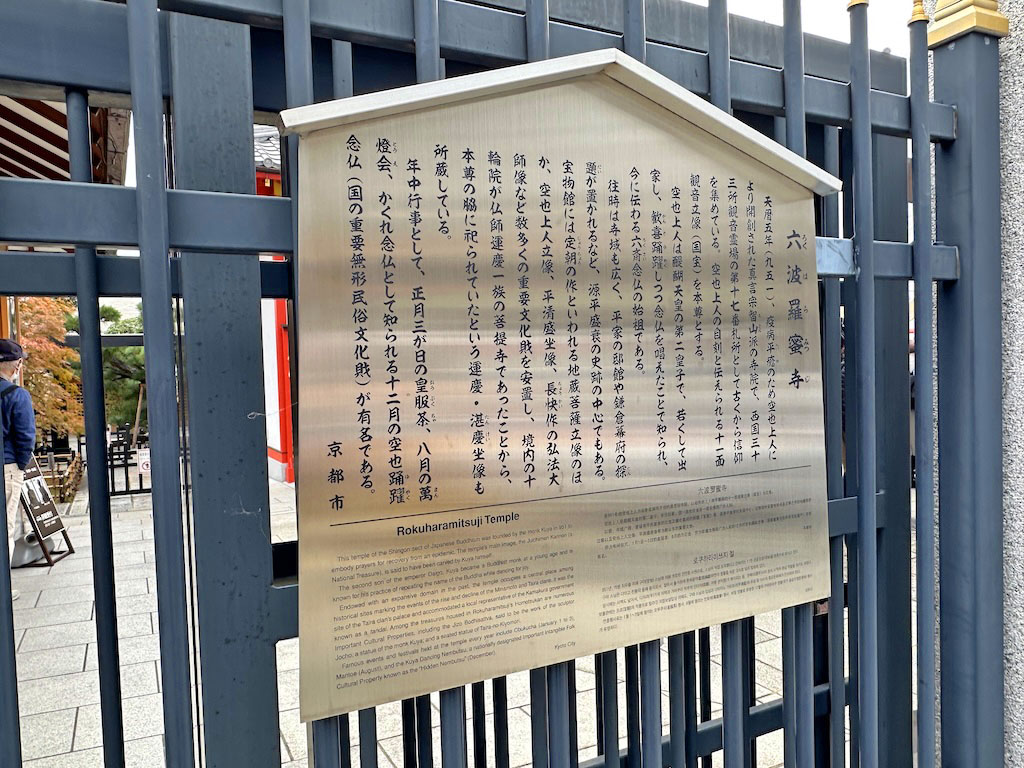

案内。

ここはパンフレットが詳しいので、

そちらを抜粋してみます。

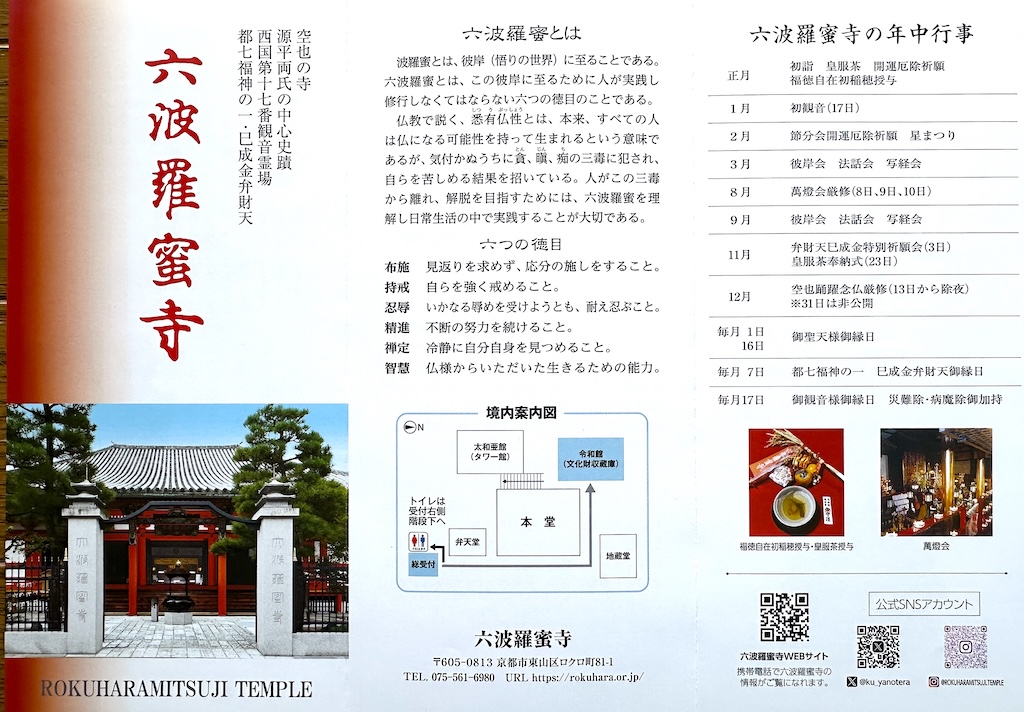

「六波羅蜜寺とは」

「波羅蜜とは、

彼岸(悟りの世界)に至ることである。

六波羅蜜とは、

この彼岸に至るために人が実践し

修行しなくてはならない

六つの徳目のことである。

仏教で説く、悉有仏性とは、本来、

すべての人は仏になる可能性を持って

生まれるという意味であるが、

気付かぬうちに

貪、瞋、痴の三毒に犯され、

自らを苦しめる結果を招いている。

人がこの三毒から離れ、

解脱を目指すためには、

六波羅蜜を理解し日常生活の中で

実践することが大切である。

【六つの徳目】

布施 見返りを求めず、

○○○応分の施しをすること。

持戒 自らを強く戒めること。

忍辱 いかなる辱めを受けようとも、

○○○耐え忍ぶこと。

精進 不断の努力を続けること。

禅定 冷静に自分自身を見つめること。

智慧 仏様からいただいた

○○○生きるための能力。

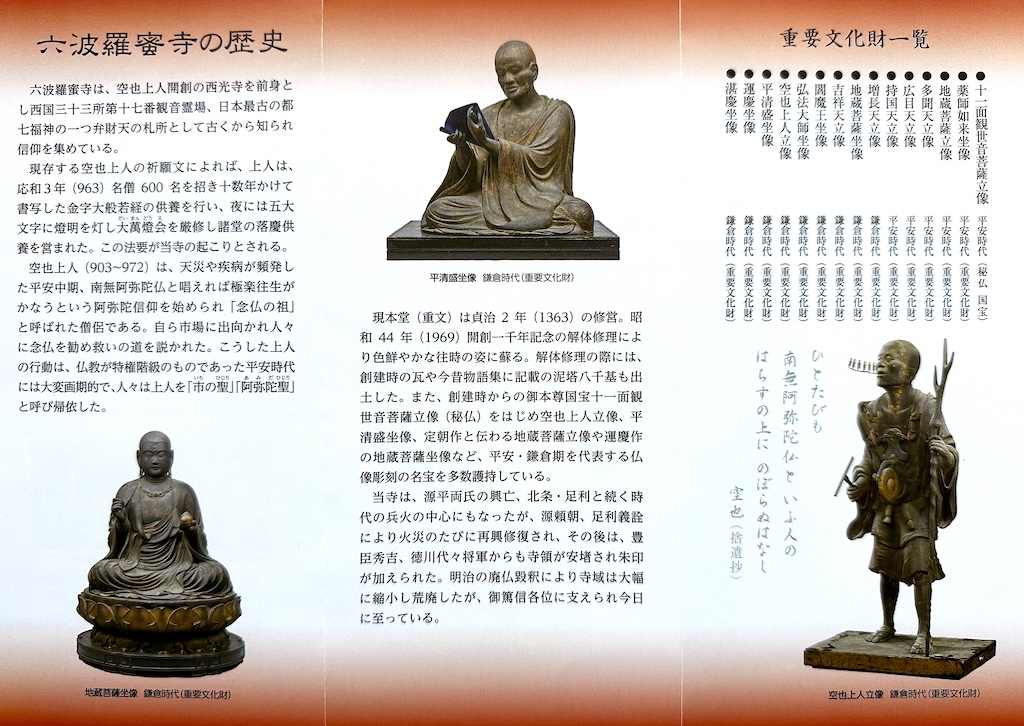

「六波羅蜜寺の歴史」

「六波羅蜜寺は、

空也上人開創の西光寺を前身とし

西国三十三所第十七番観音霊場、

日本最古の都七福神の一つ

弁財天の札所として古くから知られ

信仰を集めている。

現存する空也上人の祈願文によれば、

上人は、応和3年(963)

名僧600名を招き

十数年かけて書写した

金字大般若経の供養を行い、

夜には五大文字に燈明を灯し

大萬燈会を厳修し

諸堂の落慶供養を営まれた。

この法要が当寺の起こりとされる。

現本堂(重文)は

貞治2年(1363)の修営。

創建時からのご本尊

国宝十一面観世音菩薩立像(秘仏)をはじめ

空也上人立像、平清盛坐像など

平安・鎌倉期を代表する

仏像彫刻の名宝を多数護持している。」

料金所&お土産売り場。

やはりこれがメイン!

十二年に一度のご開帳期間なので、

秘仏も拝顔できるのが、

ちょっとラッキーです。

シンプルな手水鉢。

国宝十一面観世音菩薩立像のレプリカ。

ご尊顔。

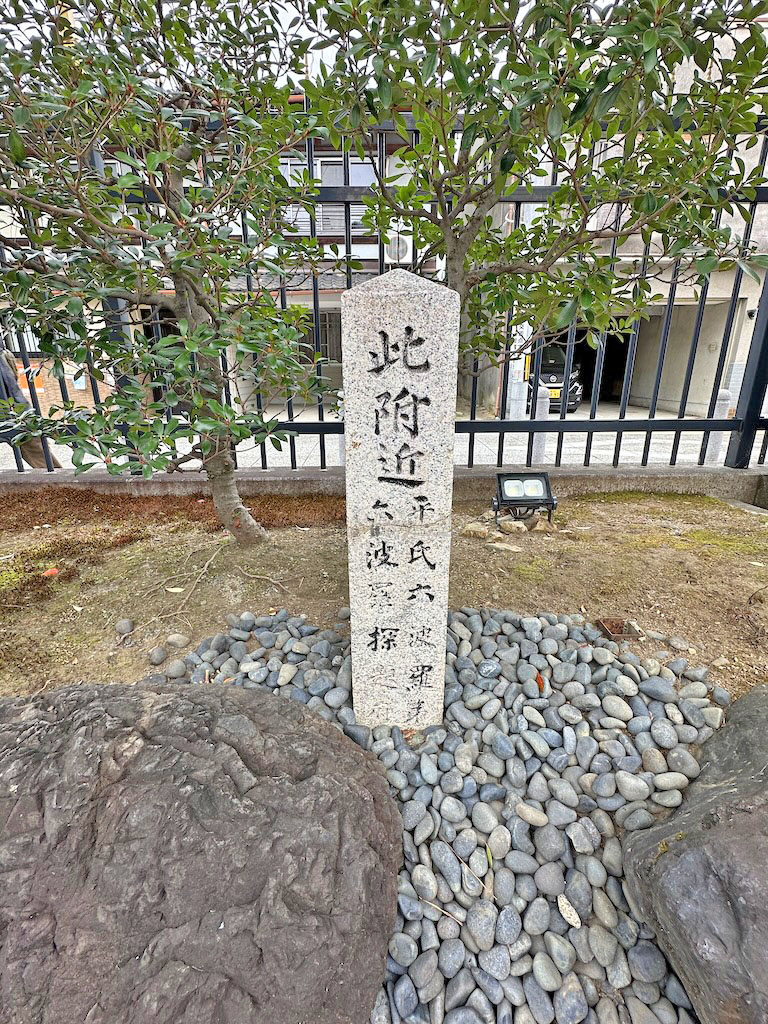

この辺りは平氏の六波羅館、

鎌倉幕府の六波羅探題が

あった場所でもあります。

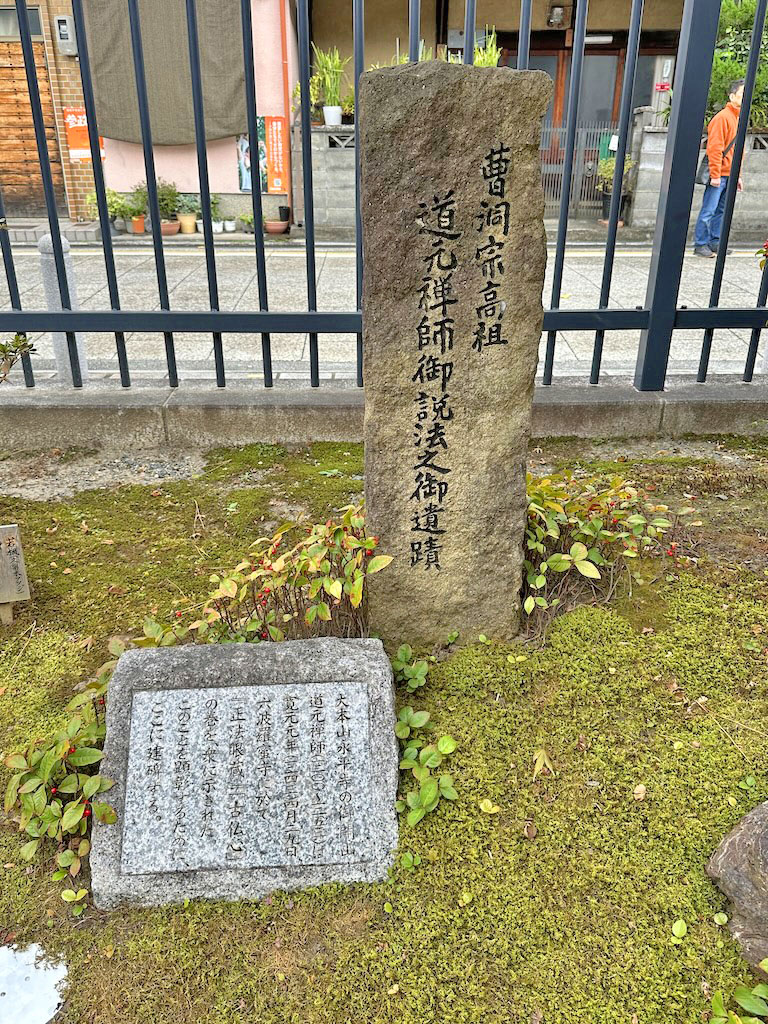

曹洞宗の高祖、

道元禅師がここ六波羅蜜寺で

説法されたことの顕彰碑。

本堂内へ。

扁額。

国宝十一面観世音菩薩立像に参拝。

内部は撮影禁止なので、

写真はありません。

本堂右横から奥の宝物館へ。

令和四年に新築された

重要文化財収納庫「令和館」。

この中に空也さんたちは

いらっしゃいます。

門をくぐり庭を愛でながら令和館へ。

エントランスに神社が?

「弁天社・地主天王」の神額。

榊が供えてあるし、

令和館の守護神として

祭られているんだと勝手に理解し、

神式にて参拝。

空也さんと清盛さん

令和館の二階、

階段を上り切ったところに、

空也さんと清盛さんは並べて

安置されています。

ガラスケース越しながらも

至近距離で拝む事ができ、

仏師の魂がダイレクトに感じられ、

彫刻の目を見て、感動のあまり

僕たち二人は思わず涙を流しました・・

ここで出会えて、

本当に良かった・・・

弁天堂

次にお寺の入口付近の弁天堂へ。

弁天堂。

お寺ですが、

「幣(ぬさ)」が置いてありますね。

「恵愛堂」の扁額。

ご本尊に参拝。

平清盛塚

弁天堂と本堂の間には、

二つの塚があります。

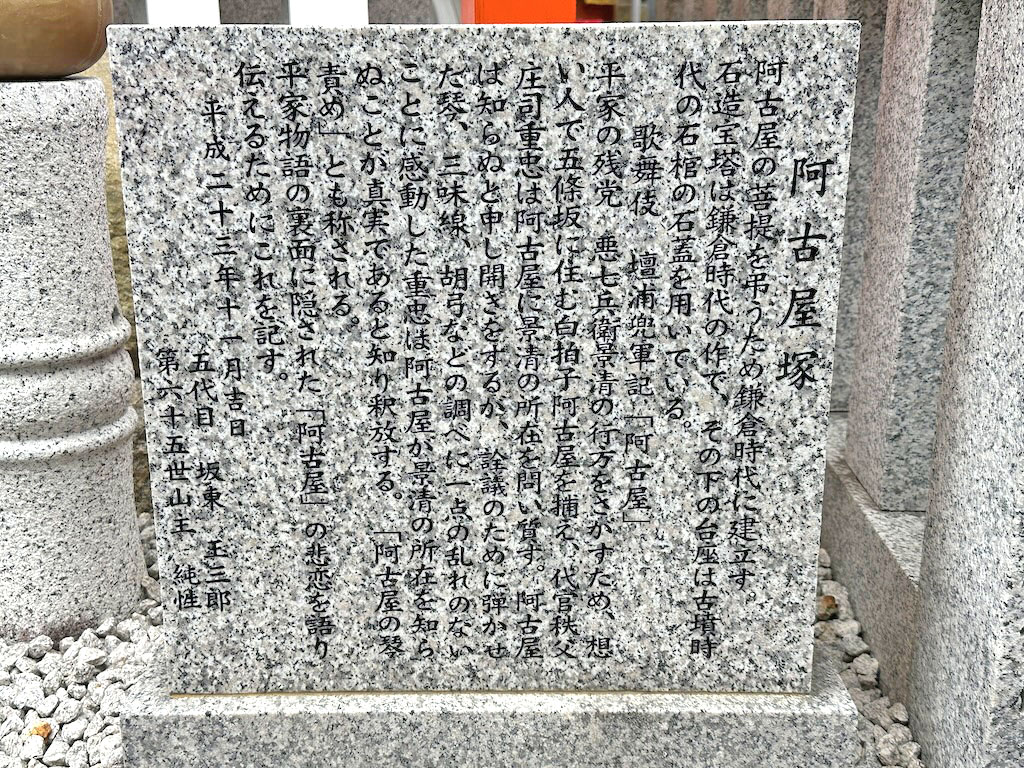

「阿古屋塚」

案内を抜粋・要約すると

以下になります。

「阿古屋の菩提を弔うため

鎌倉時代に建立す。

石造宝塔は鎌倉時代の作で、

その下の台座は古墳時代の

石棺の石蓋を用いている。

阿古屋とは白拍子の事で、

歌舞伎の「阿古屋」の主人公。

代官が平家の残党の

居場所を阿古屋に白状させるため、

琴・三味線・胡弓を弾かせたところ

全く乱れがなく、

本心で知らないのだろうと釈放したという

平家物語の裏話に由来する。」

「平清盛塚」

六波羅館など、

この地と縁の深い平清盛の塚。

参拝。

「六波羅堂」。

西国十七番と刻まれているので、

三十三西国霊場の標柱かも

知れませんね。

仏像のお顔に参拝。

これを見て思い出したのが、

お顔だけが現存している上野大仏です。

「上野大仏(お顔)」。

決して似てる訳じゃないけれど、

「お顔だけ」という共通点が、

この大仏を想起させたのです(笑)

雛壇の仏像群に参拝。

最後これで〆。

この後、六波羅蜜寺から

松原通に戻ります。