仙厓展(福岡市美術館)前編

学芸員のチカラ

仙厓展を体験して一番感じたこと、

それは、

「学芸員のチカラ」です。

僕は幸運なことに、

観覧の前、

K氏が主催する「那国王の教室」で、

仙厓展を企画・準備された

担当学芸員さんの解説を

たっぷりと拝聴することが出来ました。

これがあったから

仙厓展を何倍にも楽しめたのですが、

それだけではありませんでした。

全ての絵に添えられた

学芸員さん自身の言葉が、

仙厓さんの魅力を

さらに引き立て、

そして尽きない興味を

僕の心に刻んでくれたのです。

この企画展に誘ってくださり、

学芸員さんとの貴重なご縁を

結んでくれたK氏に

改めて心から感謝しています。

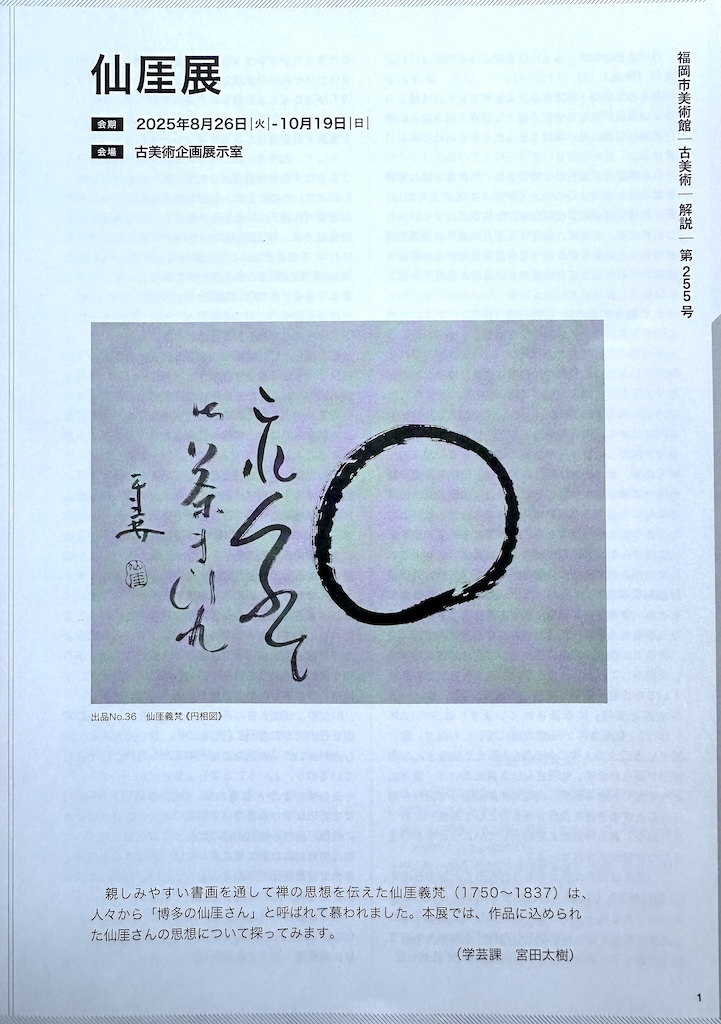

パンフレット

まずはパンフから。

表紙。

解説。

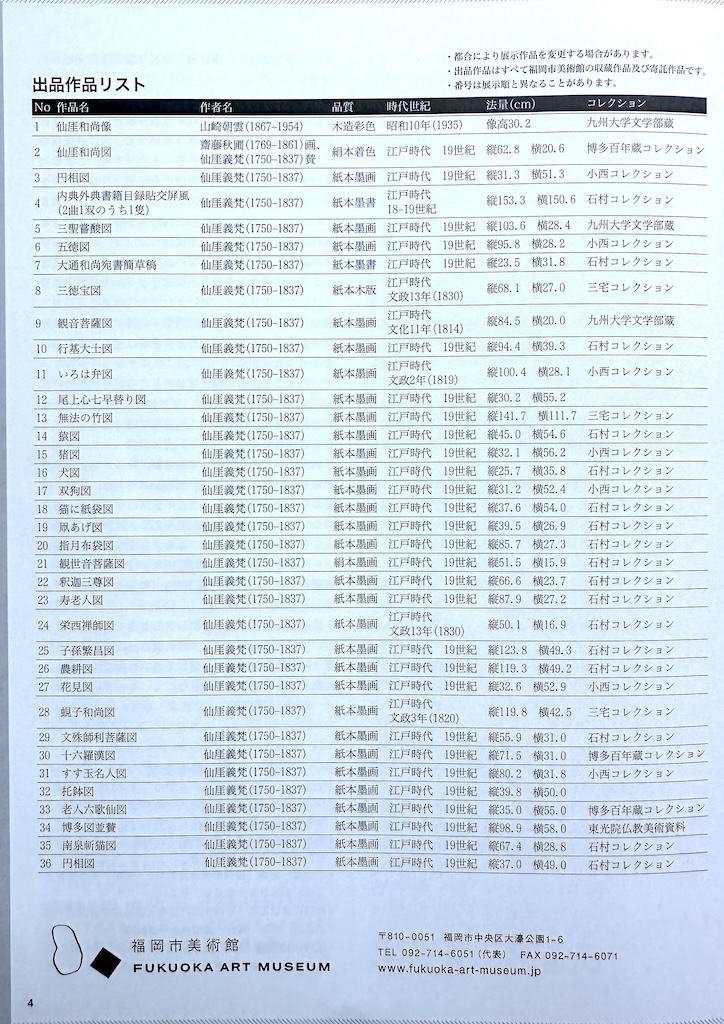

作品リスト。

展示

予想外の「おまけ」(笑)、

東光院仏教美術室を観覧後、

遂に仙厓展へ。

お〜なんか盛り上がる〜!

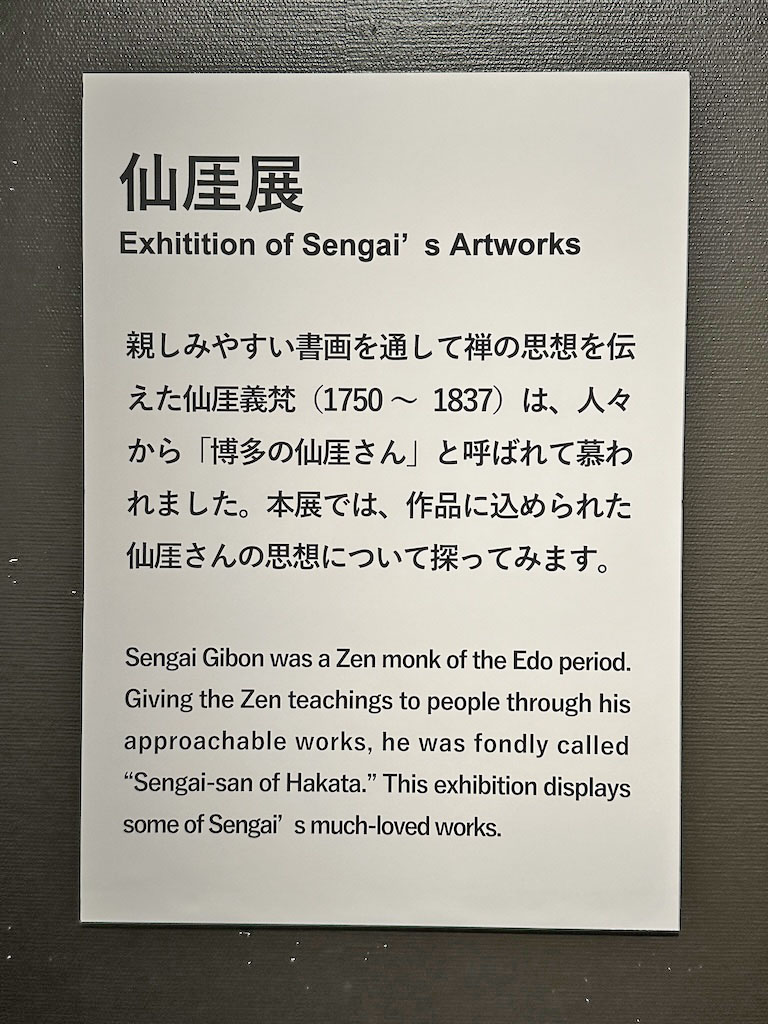

日本語と英語の案内。

「禅」は「Zen 」と

そのままなんですね。

国際用語なのかな?

そして、

ここからは、

一つ一つの展示を

学芸員さんの解説を書き出しながら

紹介していきます。

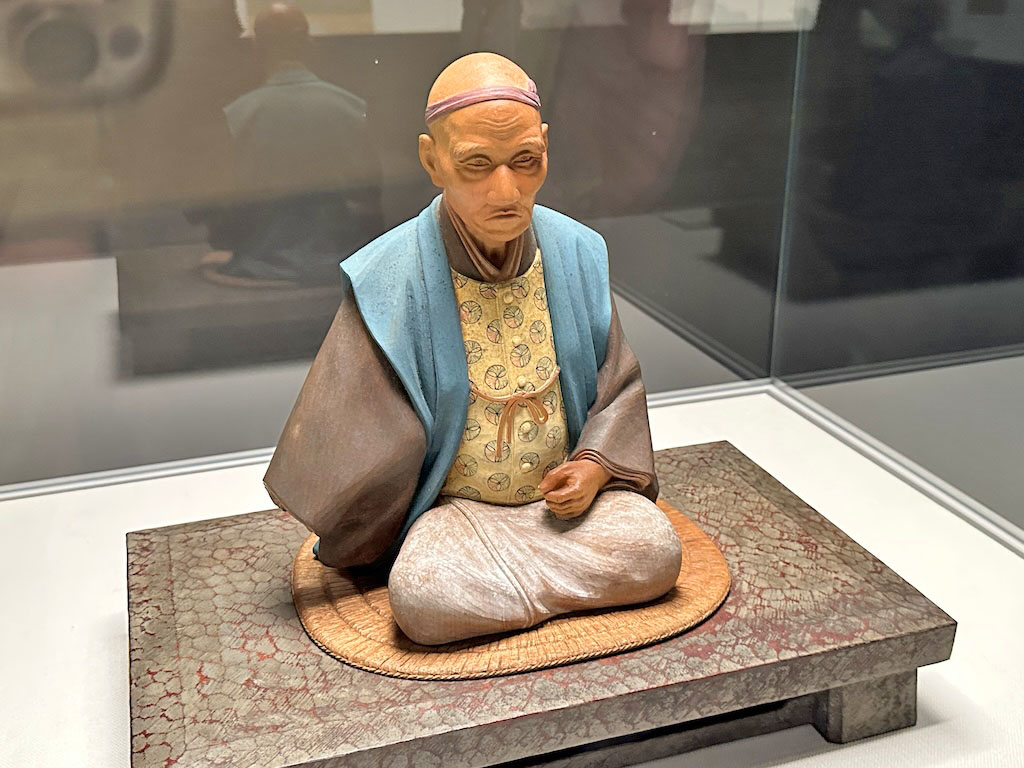

「仙厓和尚像」

「博多出身の彫刻家

山崎朝雲がてがけた仙厓の肖像。

仙厓研究者であった

中山森彦により制作が依頼され、

愛好家たちに配られた。

表情は真剣そのもので、

朝雲は船外に対して親しみやすさよりも、

厳しさを見出していた。」

優しい人の心の奥底に、

ある種の「厳しさ」を感じることは、

僕自身も経験があります・・・。

根底に厳しさがあってこそ

優しい絵も描けるし、

ユーモアも出るのかもですね。

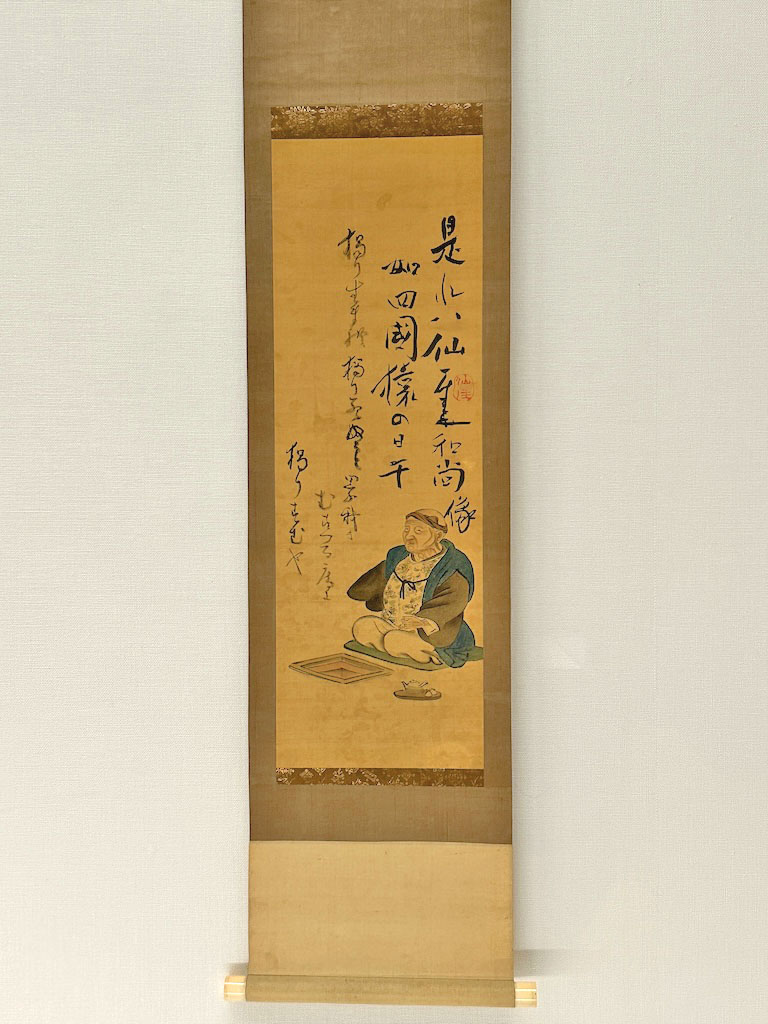

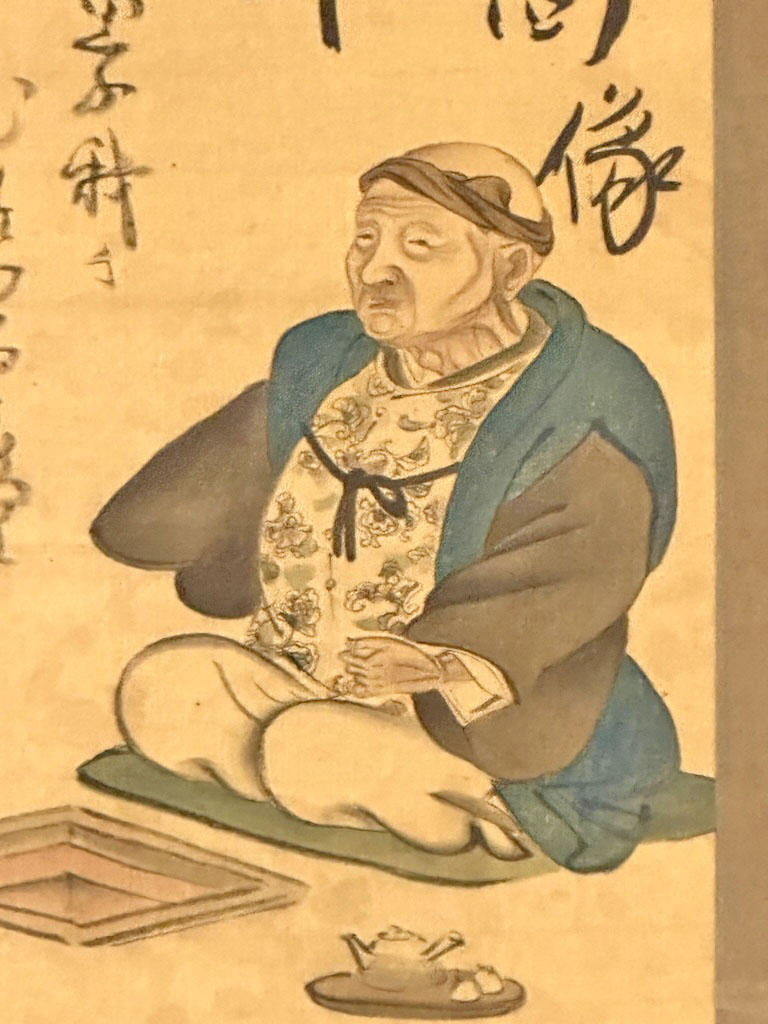

仙厓和尚図。

先ほどの「仙厓和尚像」の

元となった図です。

「(前略)本図のような仙厓の

柔らかい笑顔を引き出せるのは、

プライベートでも親交があった

斉藤秋圃ならではである。」

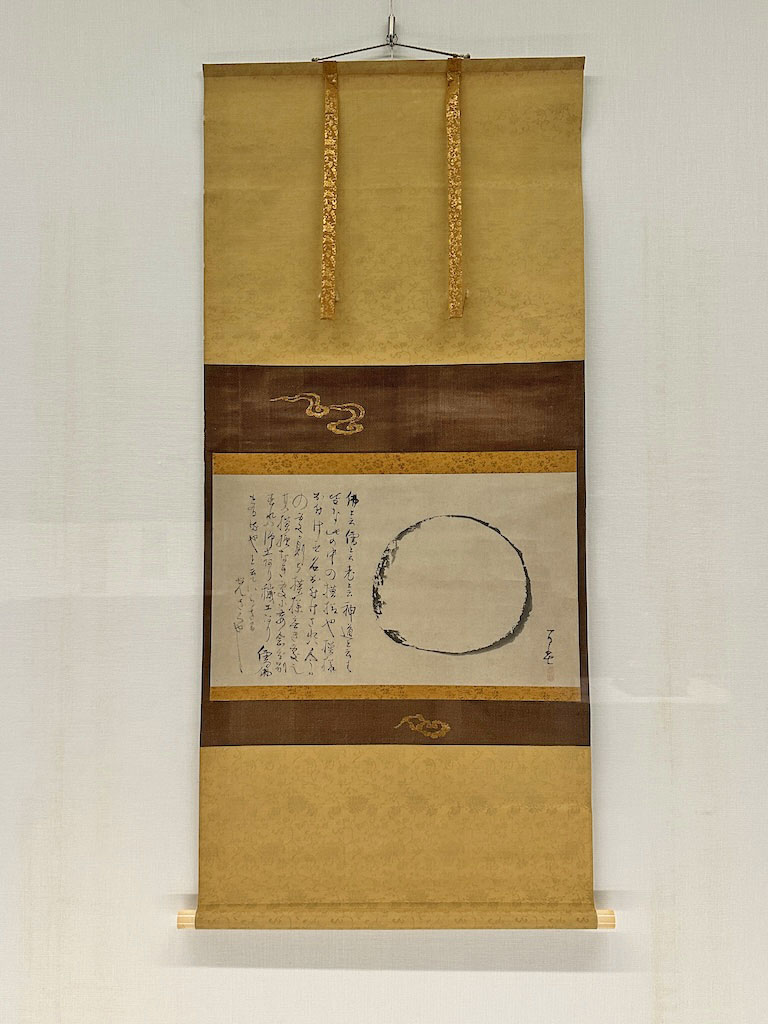

「円相図」

「(前略)コメントを要約すると

「世の中には仏教、儒教、神道など

色々な教えがあるけえれど、

それらを包み込むのが

この円相図である」といい、

立場の違いを乗り越えて

同じ思いを共有することの

大事さを説いています。

仙厓さんが本図を描いたのは、

聖福寺の住職として現役バリバリだった

50代後半から60代初め頃。

自身の悟りに対する

強い自負心もうかがえる、

仙厓さんのマニュフェスト

ともいうべき作品です。」

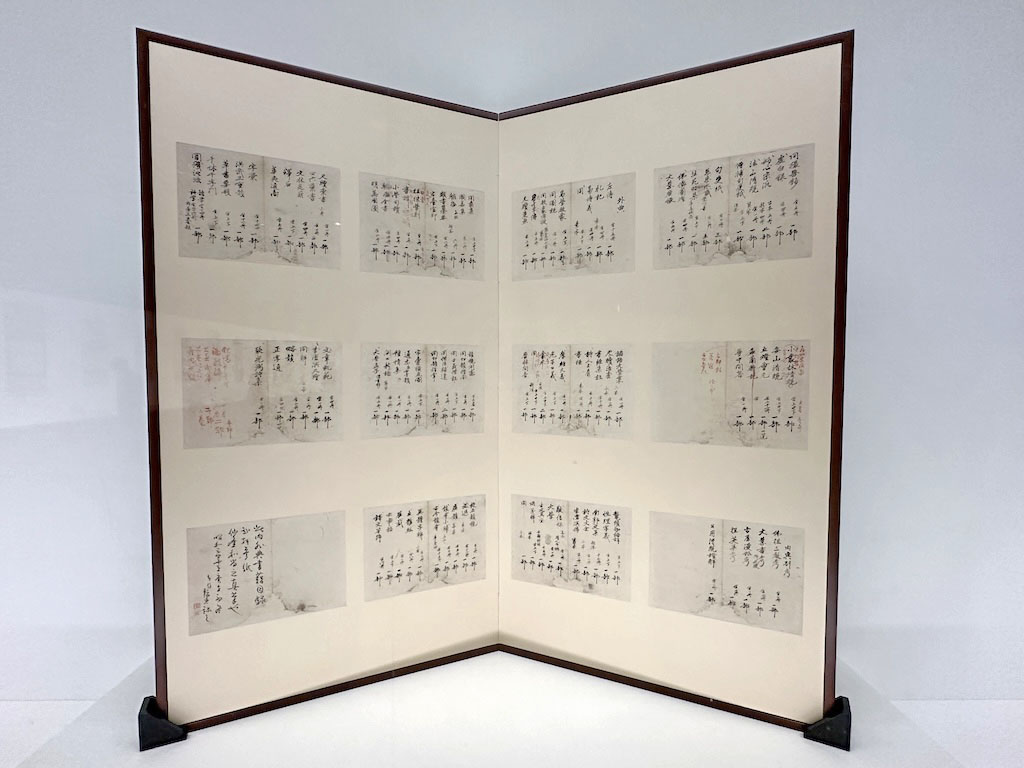

「内典外典書籍目録貼交屏風」

「仙厓の蔵書目録を解体して

ページを屏風に貼り込んだもの。

(中略)

仏教に限らず幅広く教えを

学んでいたことがわかる。」

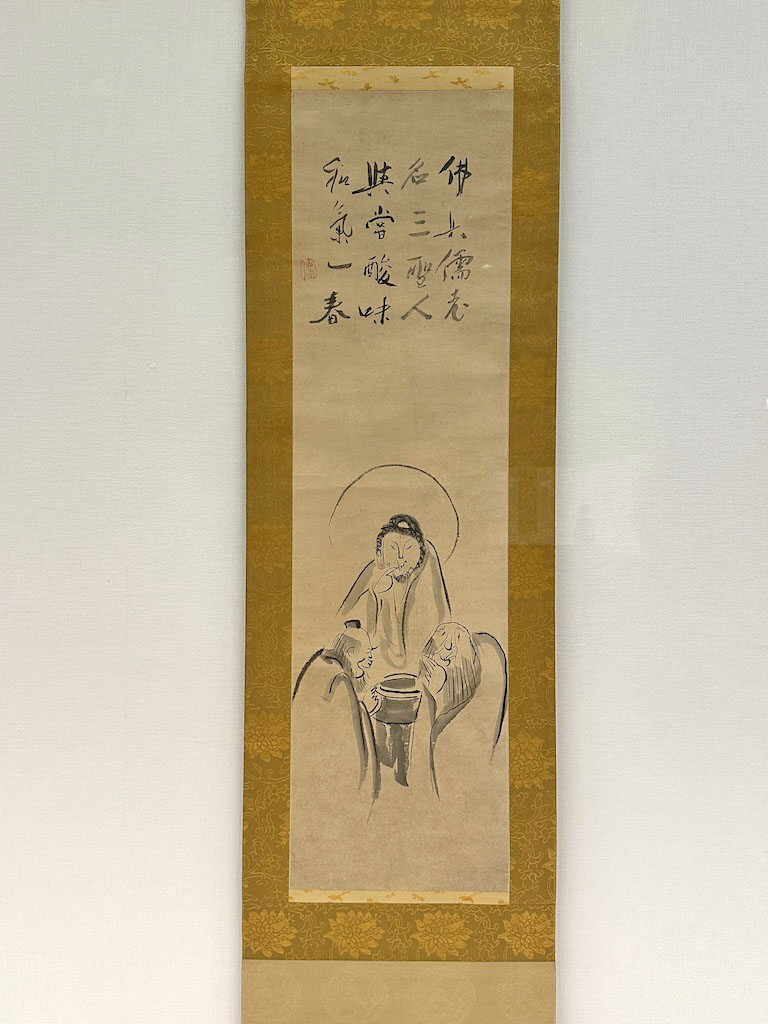

「三聖甞酸図」

「釈迦と孔子、老子の三人の聖者が、

壺に入った酢を嘗めている。

酸っぱさに顔をしかめているようだが、

どこか嬉しそうにも見える。

仏教、儒教、老子思想、

それぞれ教えは違っても目指すところは

同じと説いている。」

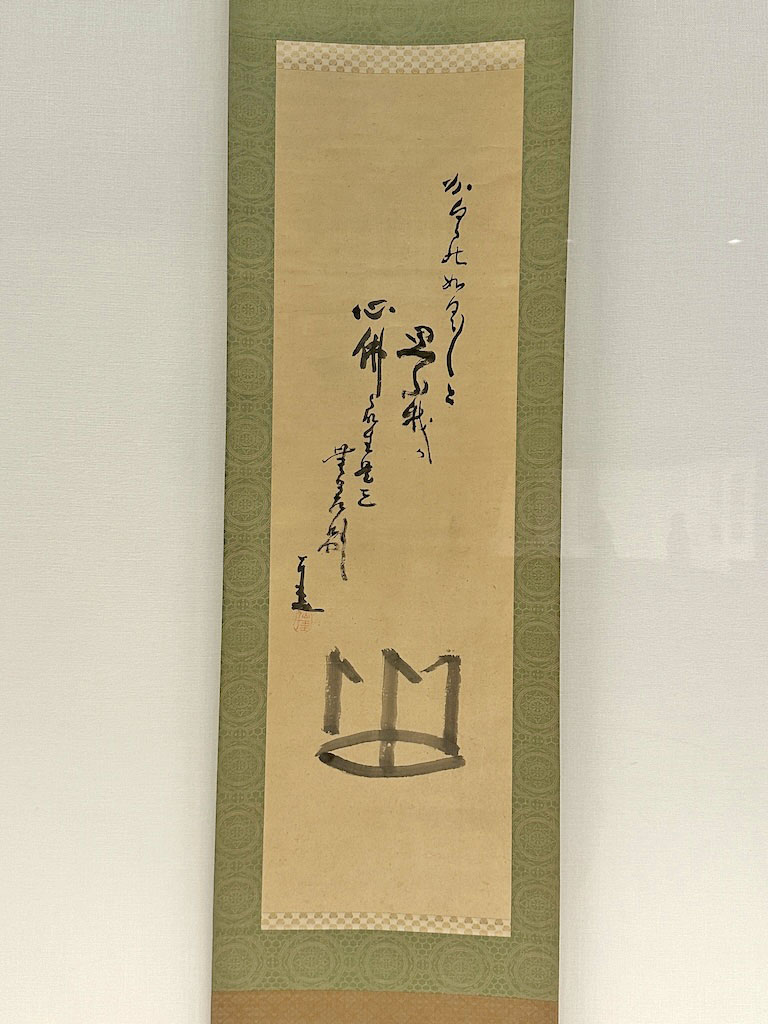

「五徳図」

「仙厓マジック炸裂!

釜などに火をかけるための五徳。

仙厓さん曰く「如く」と音が通じるので

「このようにありたい」と願う

心の象徴でもあるそうです。

ただのダジャレにも思えますが、

仙厓さんはさらにこう続けます。

「仏教では悟りを開いた仏と

迷いの世界にある

衆生を区別するが、心が仏を造り、

また、

衆生をも造るという意味においては

心と仏と衆生は同一である」と。

笑の力で何でもない日用品を

悟りの機縁へと変えてしまう、

仙厓マジックと

呼びたくなるような作品です。」

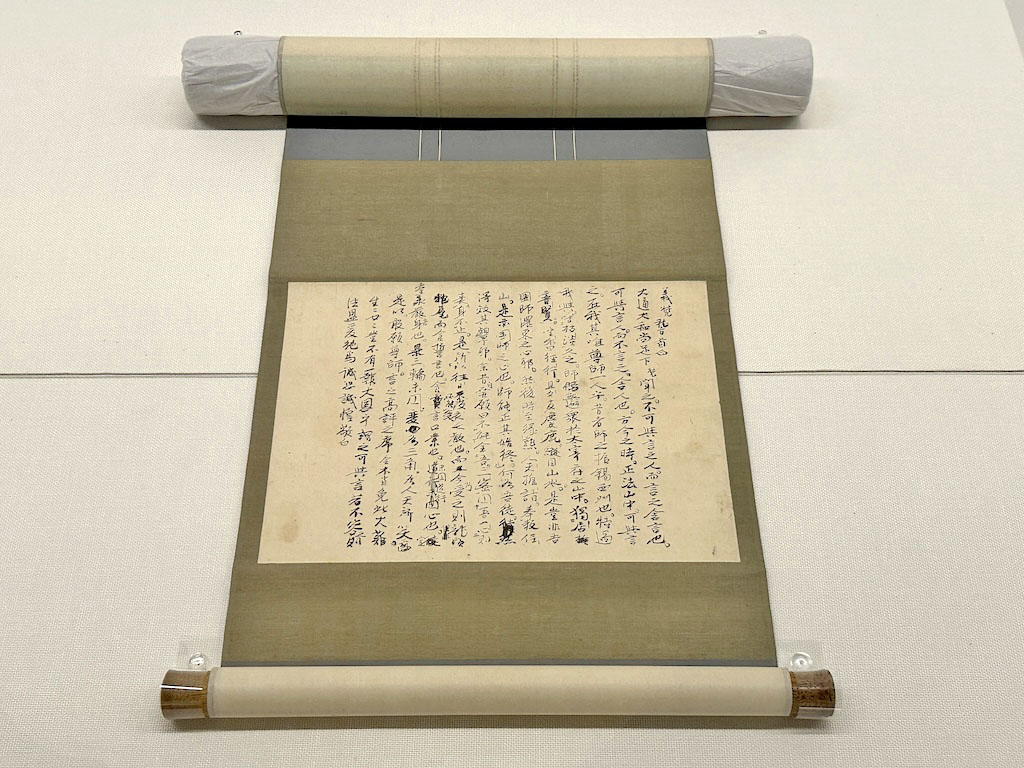

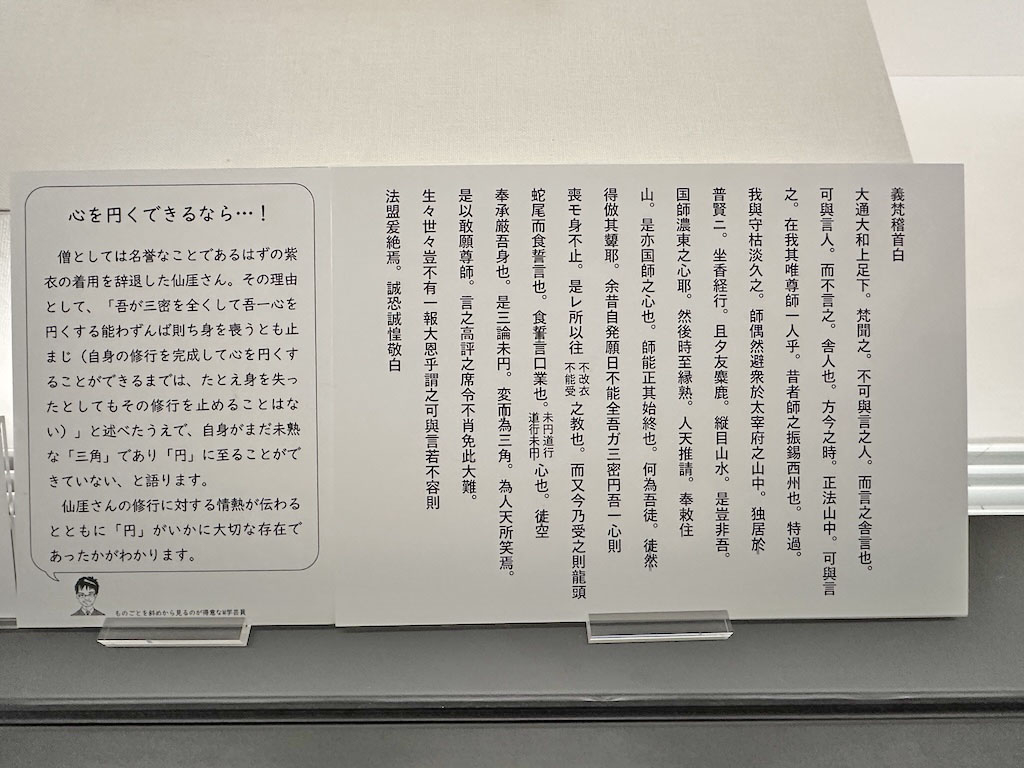

「大通和尚宛書簡草稿」

「仙厓が大通和尚なる人物へ宛てた書簡。

所々に修正の痕があるので、

下書きと考えられる。

その内容は、

特別な高僧のみが許された紫衣

(紫色の袈裟)の着用を勧められた仙厓が

それを辞退する旨を申し出したもの」

「心を円くできるなら!

僧としては名誉なことであるはずの

紫衣の着用を辞退した仙厓さん。

その理由として

「吾が三密を全うして吾一心を

円く能わずんば則ち身を喪うとも止まじ

(自身の修行を完成して

心を円くすることができるまでは、

たとえ身を失ったとしても

その修行を止めることはない)」

と述べたうえで、

自身がまだ未熟な「三角」であり

「円」に至ることができていない、

と語ります。

仙厓さんの修行に対する

情熱が伝わるとともに

「円」がいかに大切な存在で

あったかがわかります。」

お〜これで、

聖福寺にあった禅画のオブジェ、

○△□の意味が

ちょっと見えてきました!

この解説の通りに感上がるとすれば、

やはり順番は、

□△○の方が正解なのかも?

いや、

色んな見方があってOKでしょう。

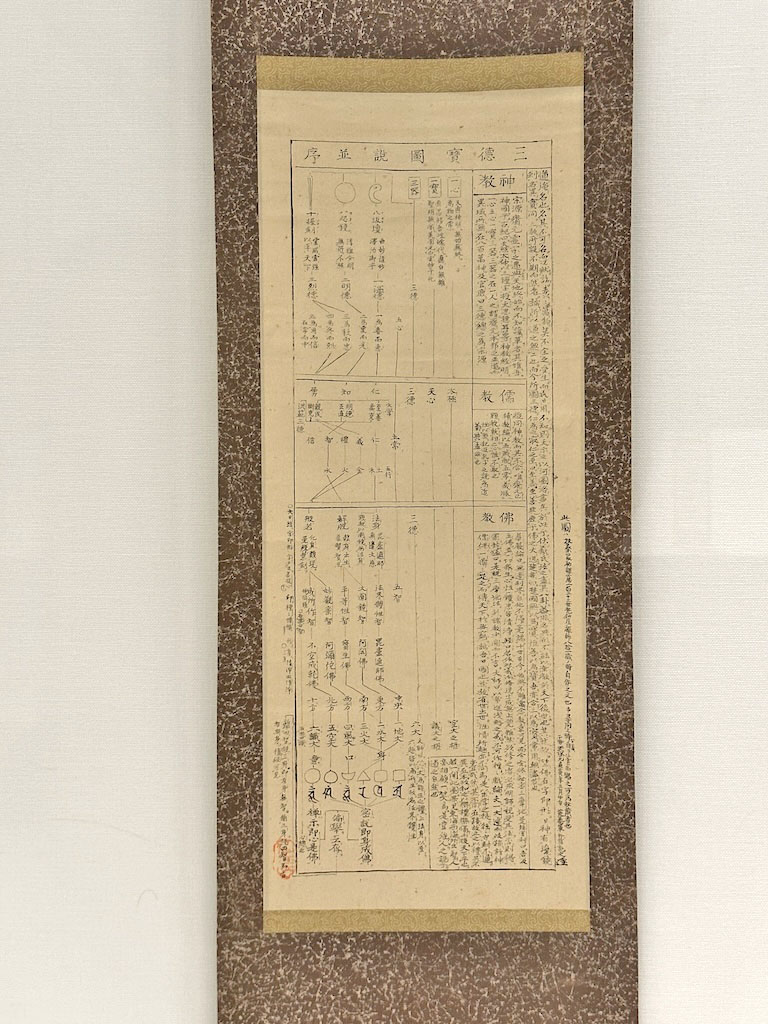

「三徳宝図」

「仙厓の宗教観を

図と言葉で解説したもので、

上から

神教(神道)、儒教、仏教について述べる。

これら三つは細部に違いはあるものの

目指す所は一緒であるといい、

様々な教えを総合的に捉える

仙厓の思想が示されている。」

図をよ〜く見ると、

仙厓さん八十一歳の時の作品だと

書かれています。

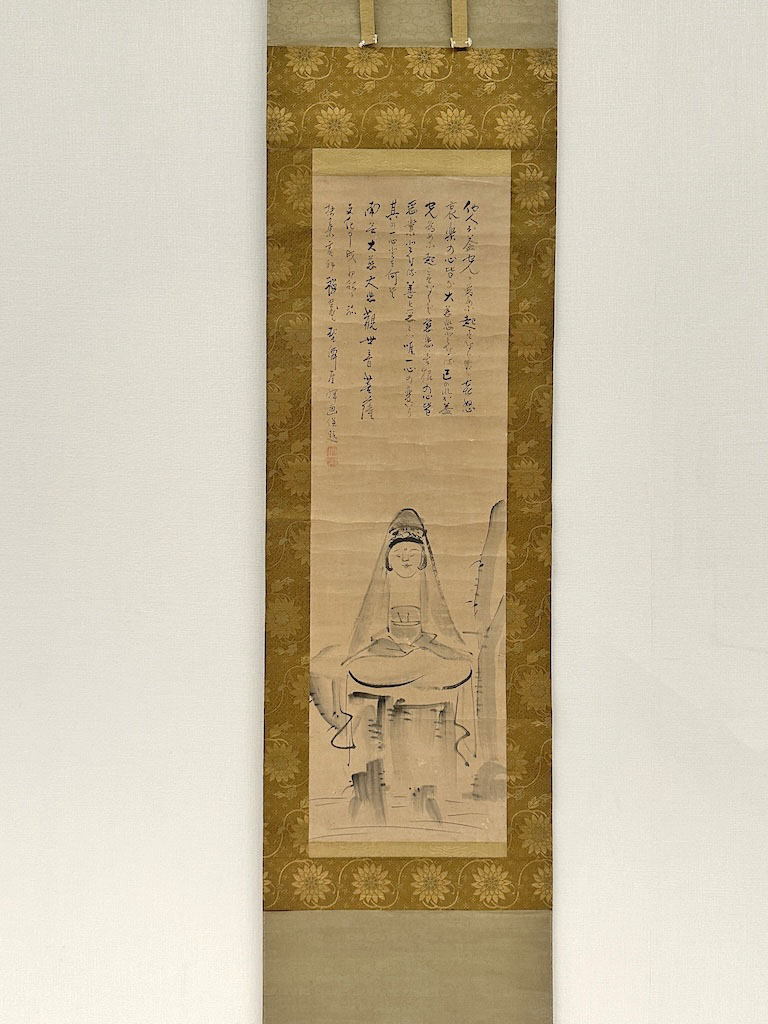

「観音菩薩図」

「からっとした笑顔が印象的な観音図。

仙厓が住職を隠退してすぐの

65歳の時に描いた。

賛文では、

「他人の為の行いは全て

観音菩薩の慈悲の心に通じる」

と述べる。書画を通し、

禅の教えを伝えていくという

意気込みが伝わる。」

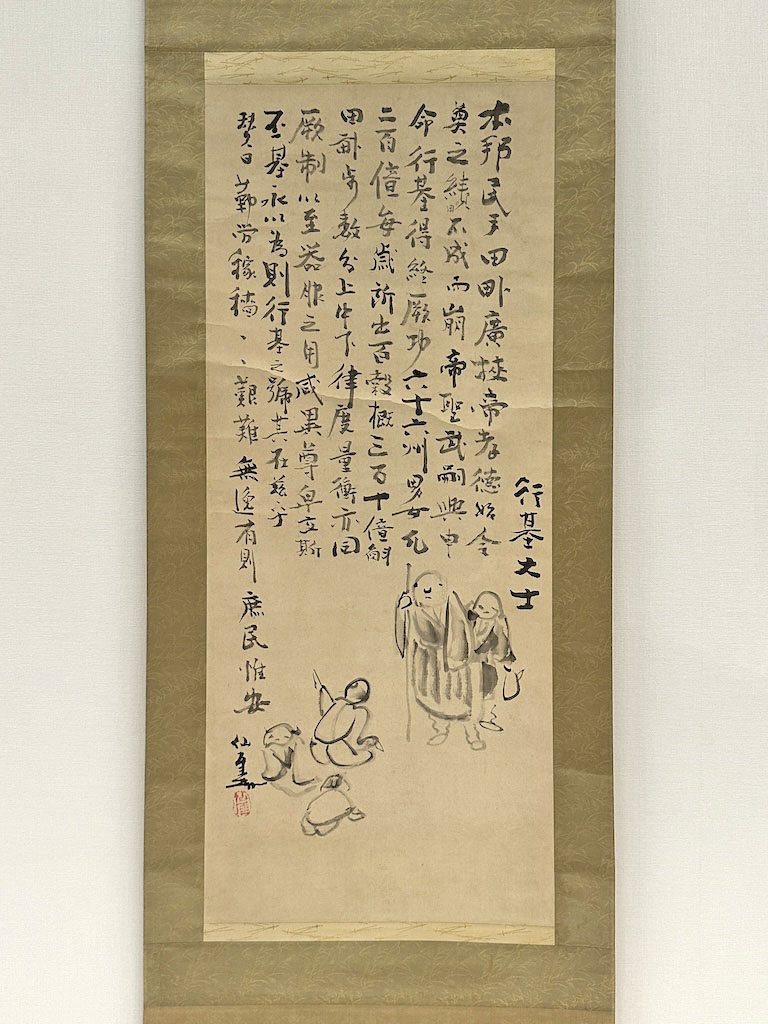

「行基大士図」

「行基は奈良時代に活躍した僧侶。

民衆のために様々な

公共事業をてがけたことから

「行基菩薩」と呼ばれ人びとから慕われた。

仙厓も行基にあやかって、

仙厓○(○は草冠に井と書いた菩薩の略字)

という署名を用いている。」

やはり「行基」と見ると、

僕も妻も奈良県で、

ゆかりの地を巡ったことを

思い出し、

テンション爆上げです(笑)

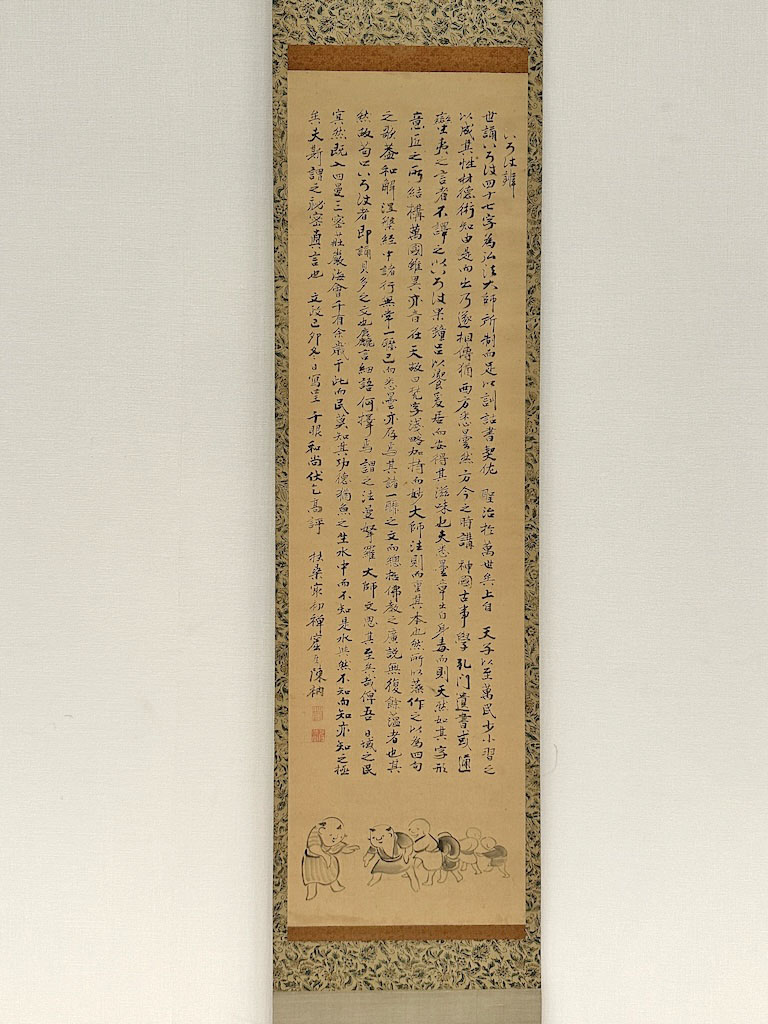

「いろは弁図」

「画面下では愛らしい童子たちが

たわむれている。

その上には「いろはにほへと・・・」

で知られるいろは歌について述べた

長大な賛が記される。

童子の勉学がはかどるように

描かれたものだろうか。

仙厓70歳の時の作品。」

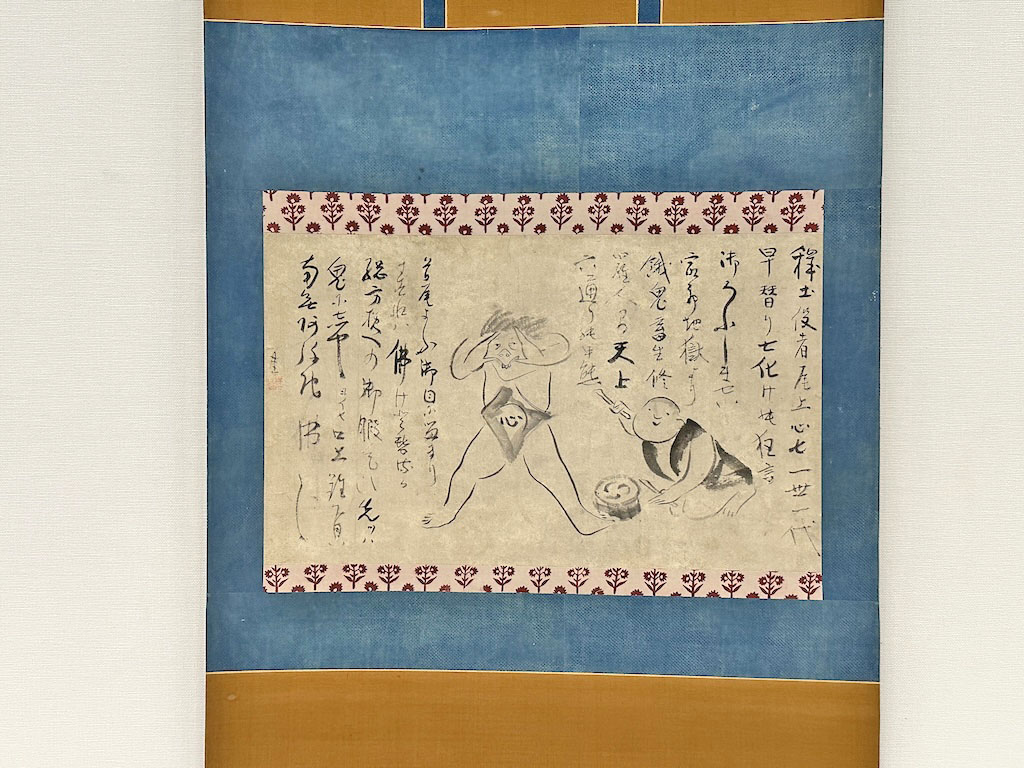

「尾上心七早替り図」

「早変わりを得意とした役者、

尾上心七が見事な変顔を披露している。

ただのふざけた絵にも見えるが、

賛では、世界は地獄や極楽など

様々に姿を変えるけれど、

結局は心でどう捉えるかが大事である、

と述べられている。」

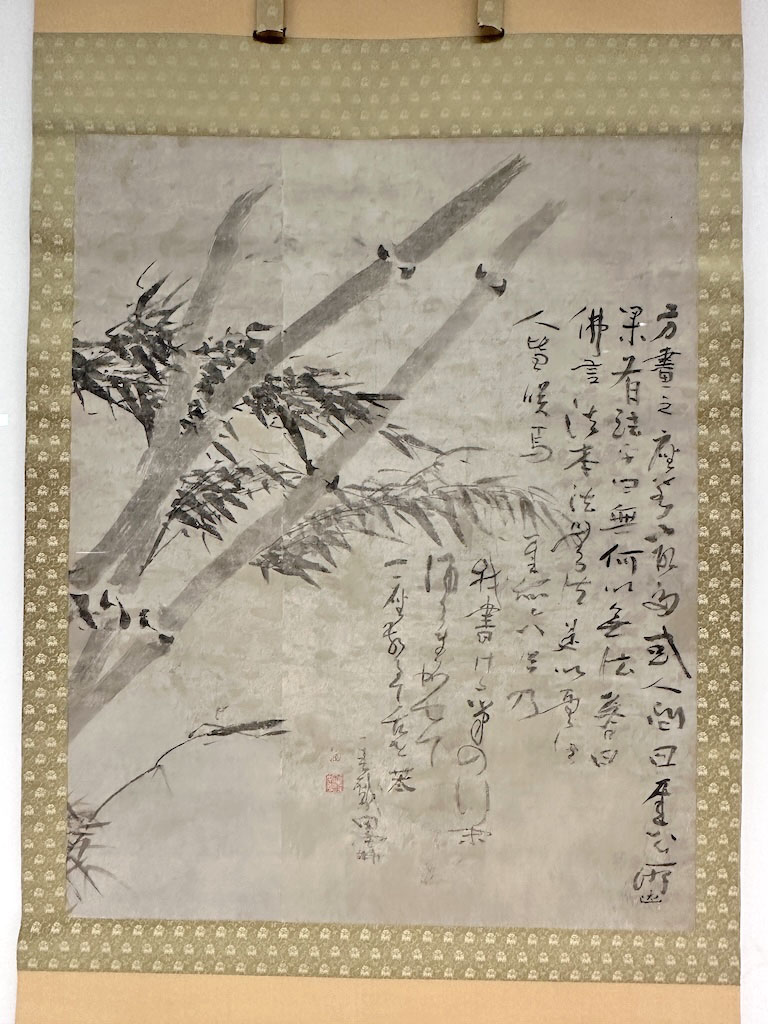

「無法の竹図」

「風をうけて幹を強くしならせる竹を

画面いっぱいに描いた大作。

賛文では、

仙厓の画が法が無いとした上で、

「人皆咲焉、厓亦笑乃

(画を見て人が皆笑い、

仙厓自身も大笑いをする)」と述べる。」

「無法と笑い」

「言葉に頼らずにいかに思いを伝えるか。

仙厓さんがたどりついた答えは

無法と笑いでした。

無法とはきまりにとらわれずに

自由に描く、

ということでしょうか。

その結果、

人びとに笑いをもたらすことができれば、

思いの共有が実現できるというわけです。

ところで、この《無法の竹図》ですが、

言うほど無法でもなければ、

笑を誘う要素もないように見えます。

仙厓さんによると、この絵は

酒席で描いたものだそう。

このあたりに笑をとる

ヒントがありそうな気がします。」

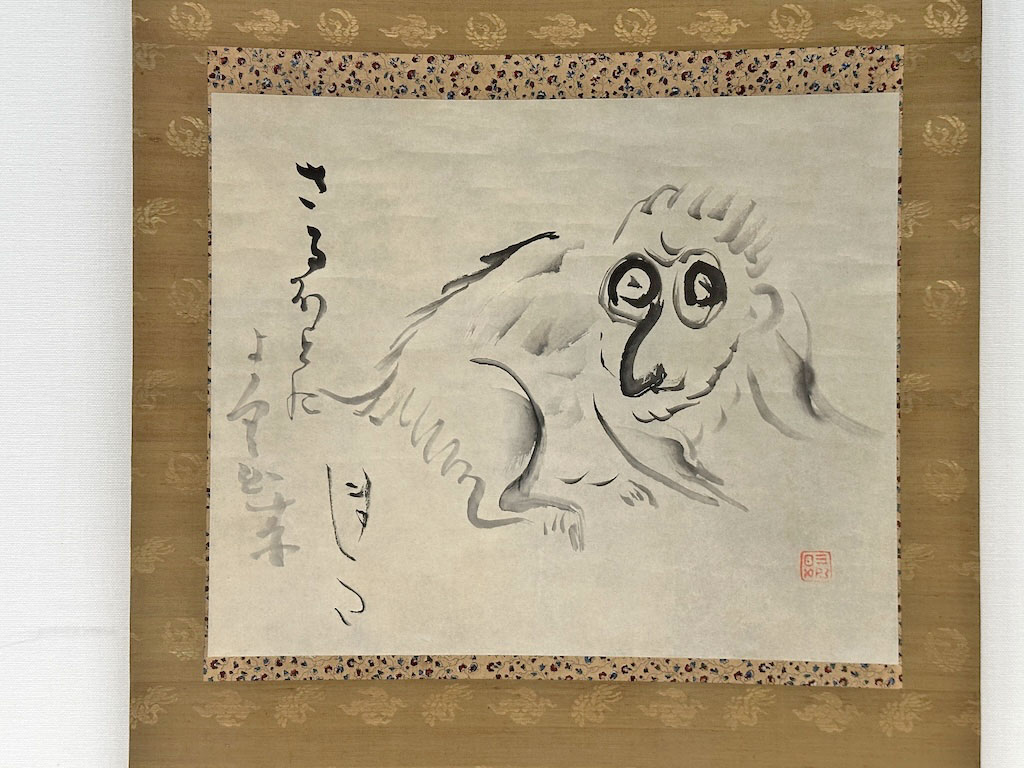

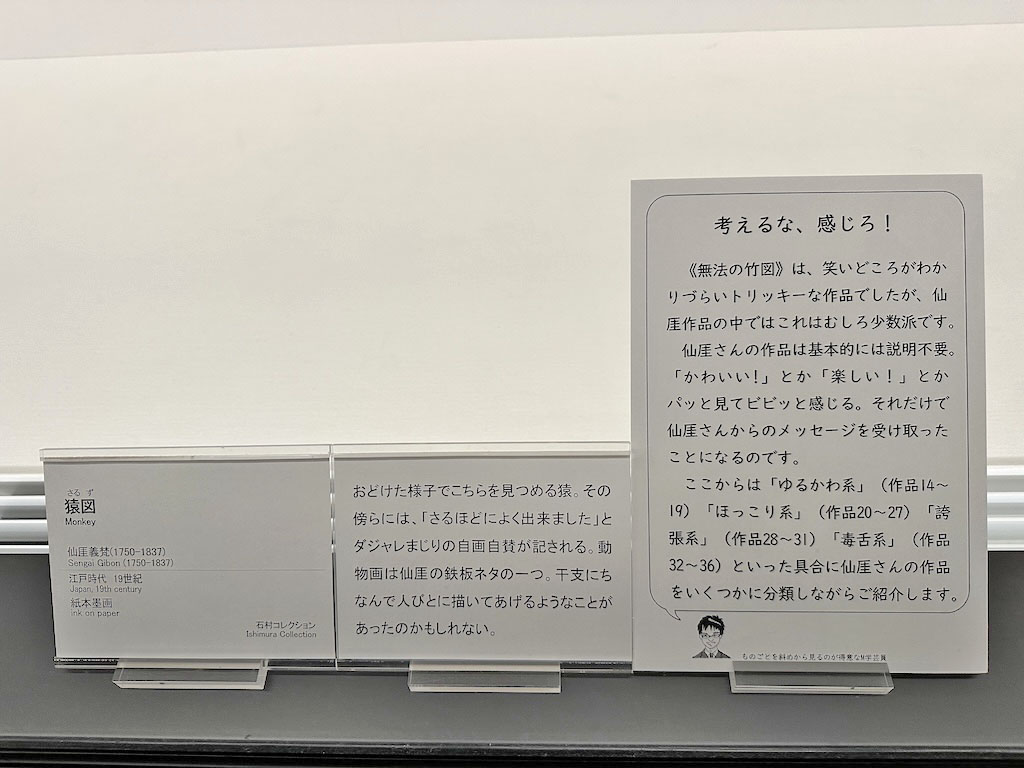

「猿図」

「おどけた様子でこちらを見つめる猿。

その傍らには、

「さるほどによく出来ました」

とダジャレまじりの自画自賛が記される。

動物画は仙厓の鉄板ネタの一つ。

干支にちなんで人びとに

描いてあげるようなことが

あったのかも知れない。」

「考えるな、感じろ!」

《無法の竹図》は、

笑いどころがわかりずらい

トリッキーな作品でしたが、

仙厓作品の中ではこれはむしろ少数派です。

仙厓さんの作品は基本的には説明不要。

「かわいい!」とか「楽しい!」とか

パッと見てビビッと感じる。

それだけで仙厓さんからの

メッセージを受け取った

ことになるのです。

ここからは「ゆるかわ系」「ほっこり系」

「誇張系」「毒舌系」といった具合に

仙厓さんの作品を

いくつかに分類しながらご紹介します。」

ここからが仙厓画の

真骨頂のはじまりです。

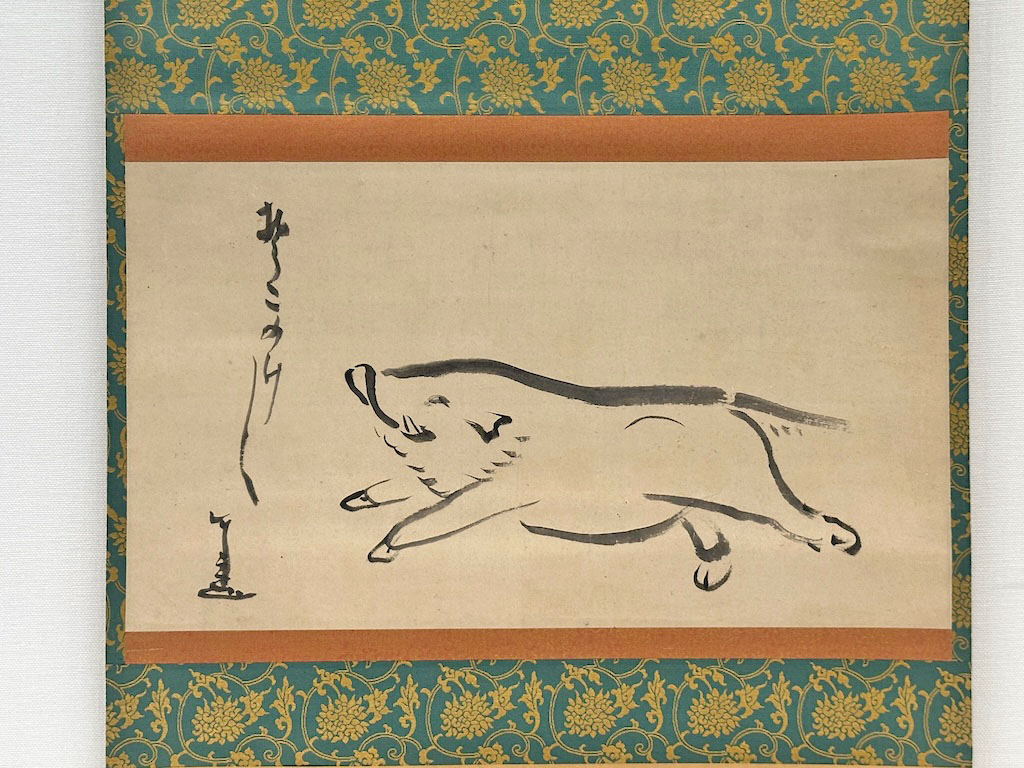

「猪図」

「「そこのけそこのけ」と言いながら

得意げな表情で駆ける猪。

仙厓が描く猪は

だいたいこの表情をしている。

全て同じ年、

おそらく亥年に描かれたものだろう。

見ていると、

この猪のように猛進する年に

なりそうな気がしてくる。」

いきなり、

僕たち夫婦の干支、「猪」が出て、

またまた気分は爆上げ!

何回爆上げしたら気が済むんでしょう(笑)

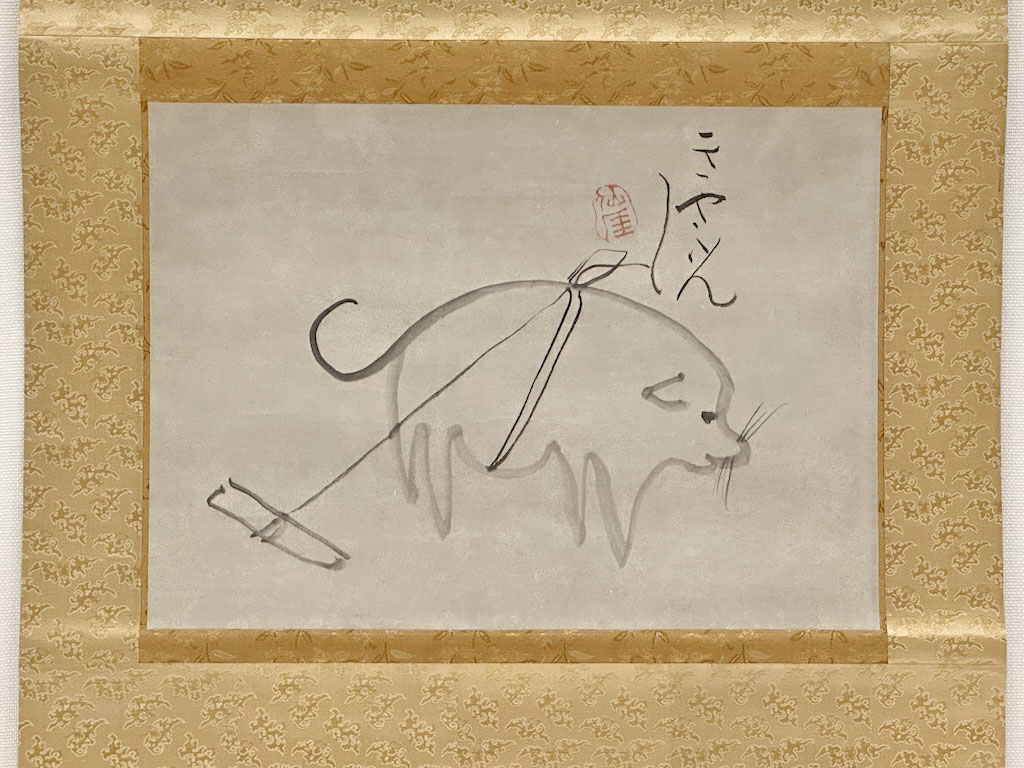

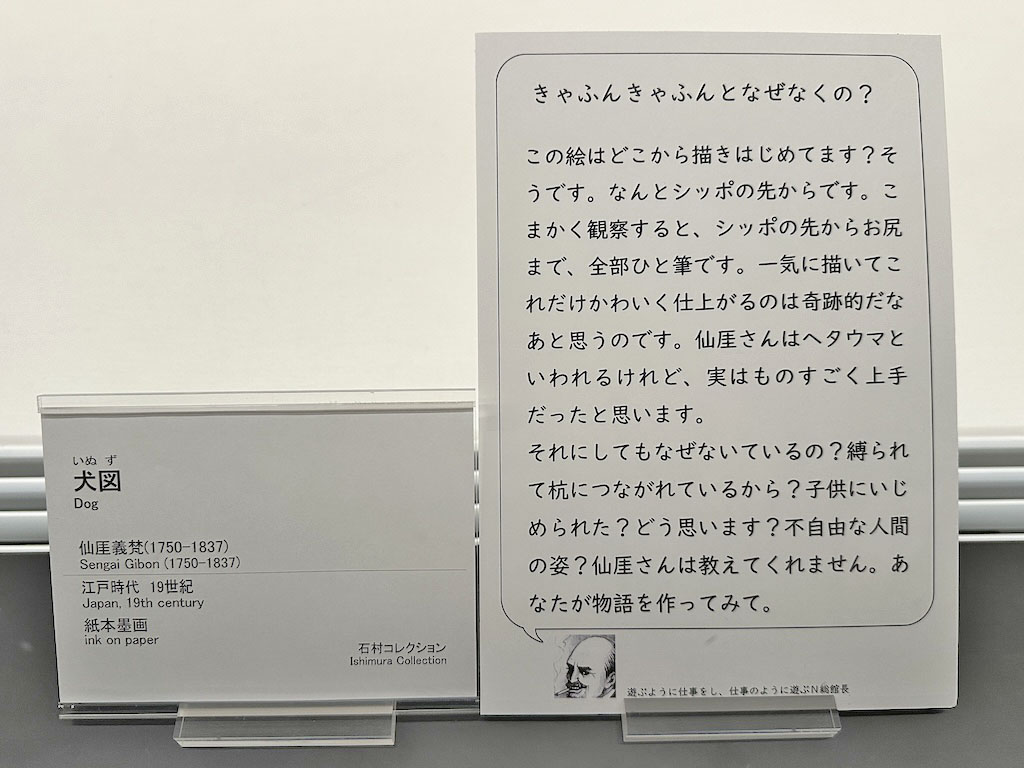

「犬図」

「きゃふんきゃふんとなぜなくの?

この絵はどこから描きはじめてます?

そうです。なんとシッポの先からです。

こまかく観察すると、

シッポの先からお尻まで、

全部ひと筆です。

一気に描いてこれだけかわいく仕上がるのは

奇跡的だなあと思うのです。

仙厓さんはヘタウマといわれるけれど、

実はものすごく上手だったと思います。

それにしてもなざないているの?

縛られて杭につながれているから?

子供のいじめられた?どう思います?

不自由な人間の姿?

仙厓さんは教えてくれません。

あなたが物語を作ってみて。」

仙厓さんは「ヘタウマ」じゃなく、

「ウマウマ」(笑)でしょう!

右下に書かれている

「遊ぶように仕事をし、

仕事のように遊ぶN総館長」

これもいいな〜!

こんなトップがいるから

福岡市美術館は、

めっちゃ楽しいんでしょうね!

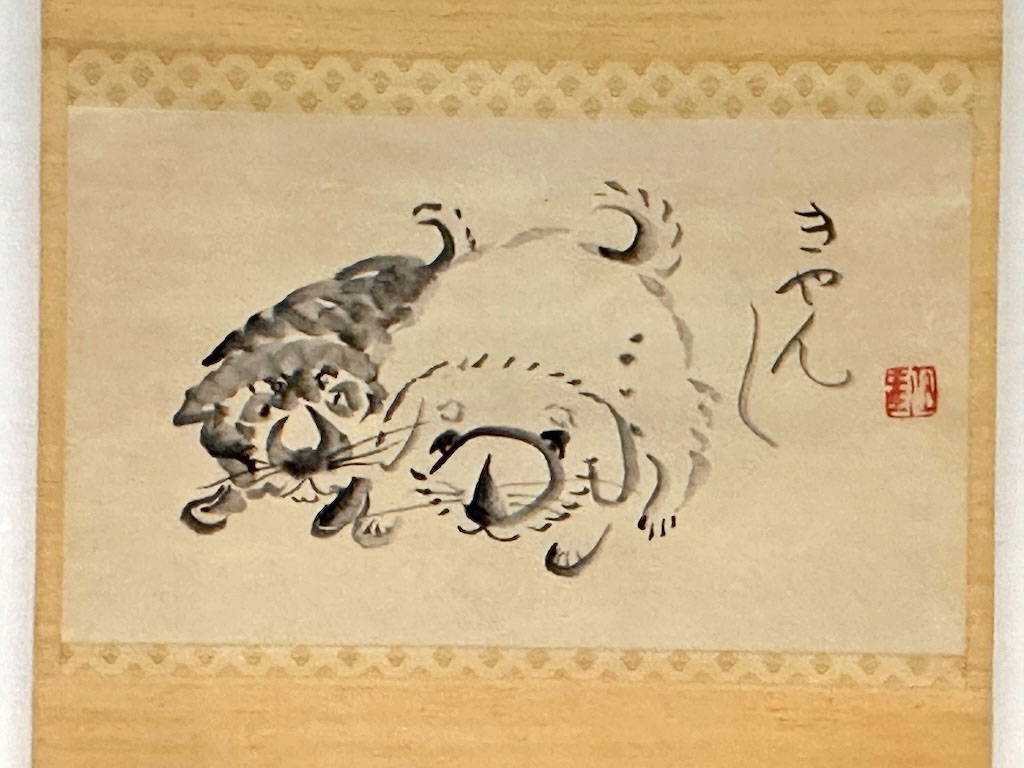

「双狗図」

「白黒二匹の犬が尻尾を立てて

じっとこちらを見ている。

「きゃんきゃん」と言う

鳴き声ともあいまって、

子犬の無邪気さが

画面から溢れ出している。

仙厓の小さな命に対する

温かいまなざしが感じられる作品」

(続く)