志摩歴史資料館・野村望東尼伝・3

姫島

野村望東尼の流刑地、姫島。

僕たちは令和元年(2019)

姫島の南側の対岸、

鎮懐石八幡宮の境内から

この島を見ていました。

姫島が位置するのは唐津湾の福岡寄り、

絶海の孤島というわけではなく、

比較的陸地に近い場所にあります。

神社境内地に連続する

深江海水浴場から見た姫島(真ん中)。

右側の陸地に望東尼が出港した

岐志の浦(岐志港)があります。

鎮懐石八幡宮の展望所から見た姫島。

望東尼が暮らした獄舎は、

向かって左側の斜面にあったそうです。

5年前、

野村望東尼の流刑地とはつゆ知らず、

風光明媚な景色に酔っていた僕たち。

もしや今回の企画展、

鎮懐石八幡宮のお導きだったのかも?(笑)

姫島に流される望東尼

ここからは望東尼の生涯で、

最も過酷だったであろう、

姫島流刑のお話です。

「姫島に流される望東尼」

「福岡藩でも「佐幕派」か

「勤王派」かとの藩論が割れ、

両派閥間の抗争は次第に

激しくなっていきました。

藩主の黒田長溥は、

当初は勤王派にも理解を示していましたが、

幕府が再び長州征伐を決めたことから、

佐幕派が優勢となり、

藩内での勤王派弾圧を容認してしまいます。

長溥は、長州側につくものと

幕府に疑われることを恐れたのです。

「乙丑の獄」と呼ばれるこの弾圧により、

多くの志士たちが処刑あるいは

投獄されて命を落としていきました。」

「望東尼は、かねてより

勤王派の志士たちに共感して、

知る得る限りの情報を与えたり、

隠居所(平尾山荘)を密談の場として

提供したりしていましたが、

そのことが、福岡藩に知られてしまい、

尋問のうえ謹慎、

そして姫島への流刑となったのです。

この弾圧では、

望東尼の孫の助作も勤王派として、

玄海島へ流刑を申し付けられています。」

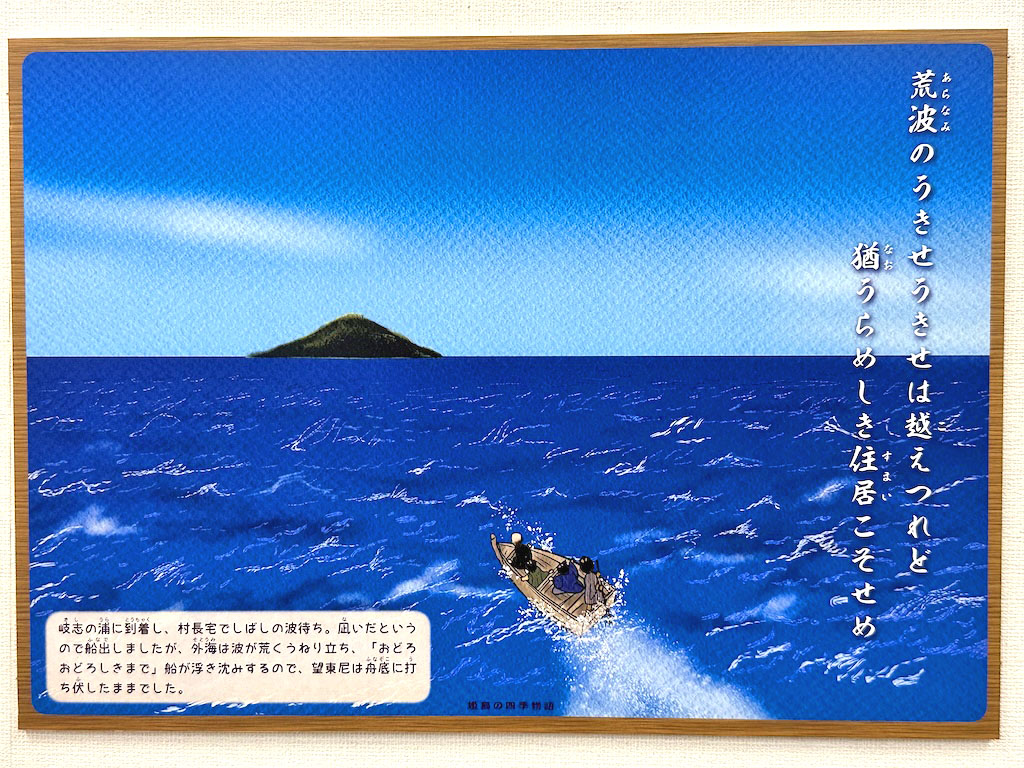

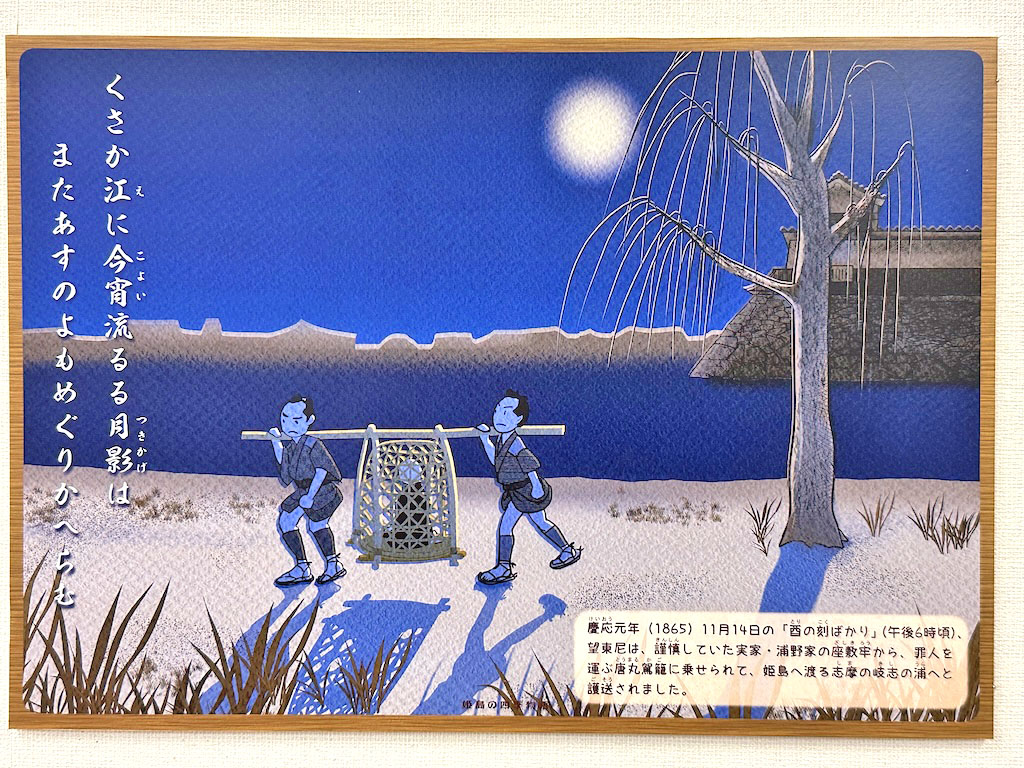

「くさか江に今宵流るる月影は

またあすのよもめぐりかへらむ」

「慶應元年(1865)11月14日の

「酉の刻ばかり」(午後6時頃)、

望東尼は謹慎していた

実家・浦野家の座敷牢から、

罪人を運ぶ唐丸駕籠に乗せられて、

姫島へ渡る志摩の岐志の浦へと

護送されました。」

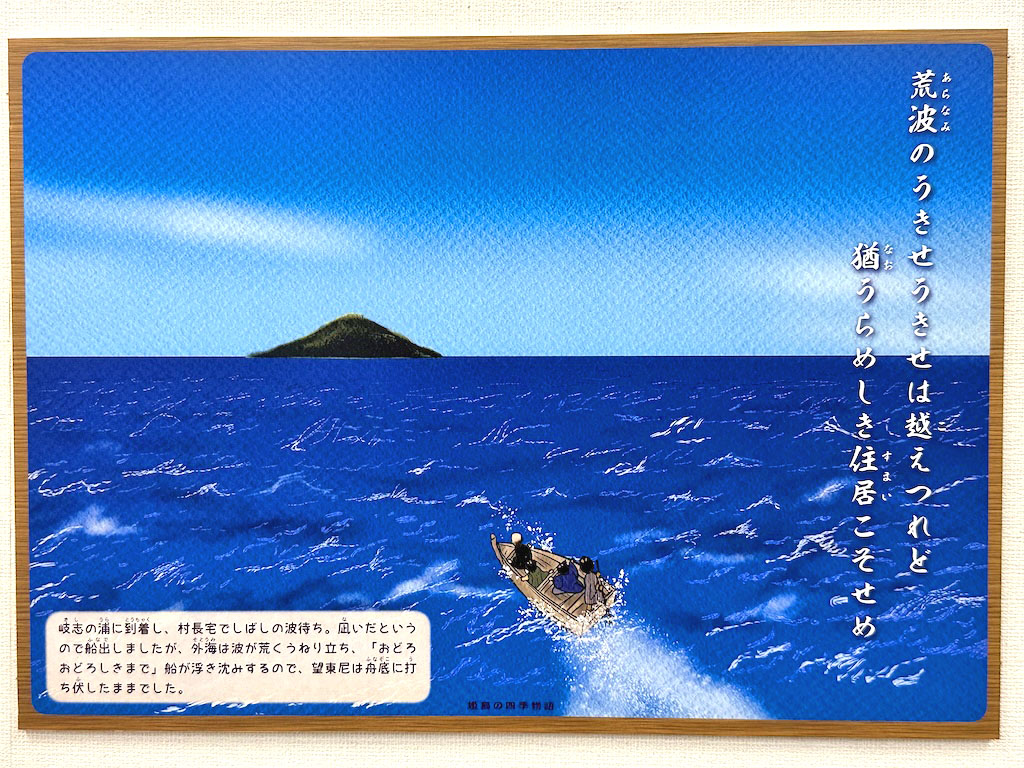

「荒波のうきせうきせは越えつれど

猶うらめしき住居こそせめ」

「岐志の浦に到着し、

村長宅でしばしの波待ち。

凪いだというので船出しましたが、

外海は波が荒くうねり立ち、

「おどろおどろしきまで」

船が浮き沈みするので、

望東尼は舟底に打ち伏したままでした。」

姫島の冬

ここからは望東尼が姫島に渡った

11月から救出された翌年9月までを

季節ごとに分けての展示となります。

冬、スタート。

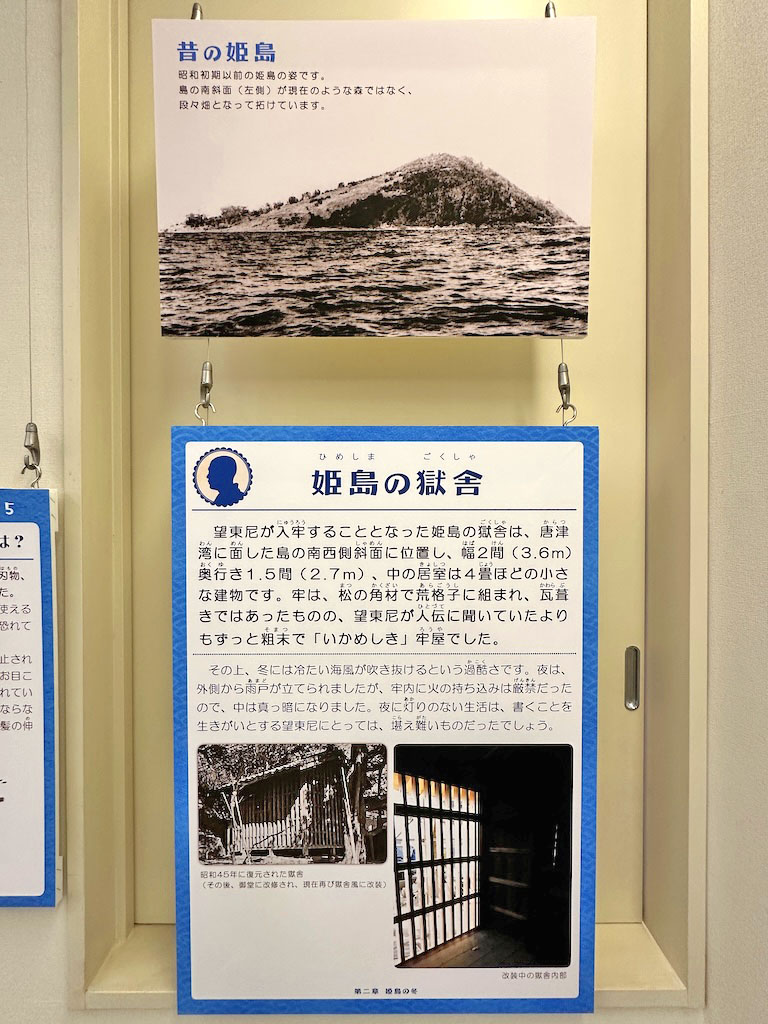

「姫島の獄舎」

「望東尼が入牢することになった

姫島の獄舎は、

唐津湾に面した島の南西側斜面に位置し、

幅2間(3.6m)

奥行き1.5間(2.7m)、

中の居室には4畳ほどの小さな建物です。

牢は、松の角材で荒格子に組まれ、

瓦葺きではあったものの、

望東尼が人伝に聞いていたよりも

ずっと粗末で「いかめしき」牢屋でした。」

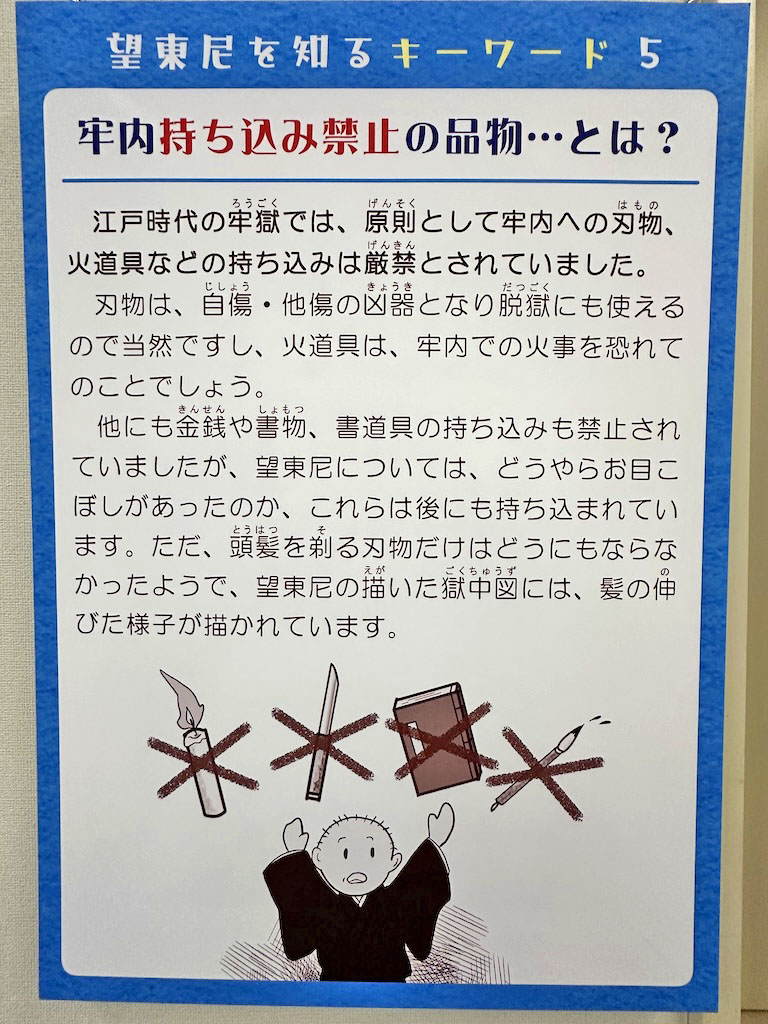

「牢内の持ち込み禁止の品物・・とは?」

「原則として、刃物、

火道具などの持ち込みは禁止、

他にも金銭や書物、

書道具の持ち込みも

禁止されていましたが、

望東尼については、

お目こぼしがあったのか、

持ち込まれています。」

勝手な想像ですが、

恐らく牢番(役人)には

心付け(賄賂)を贈っていたのでしょう。

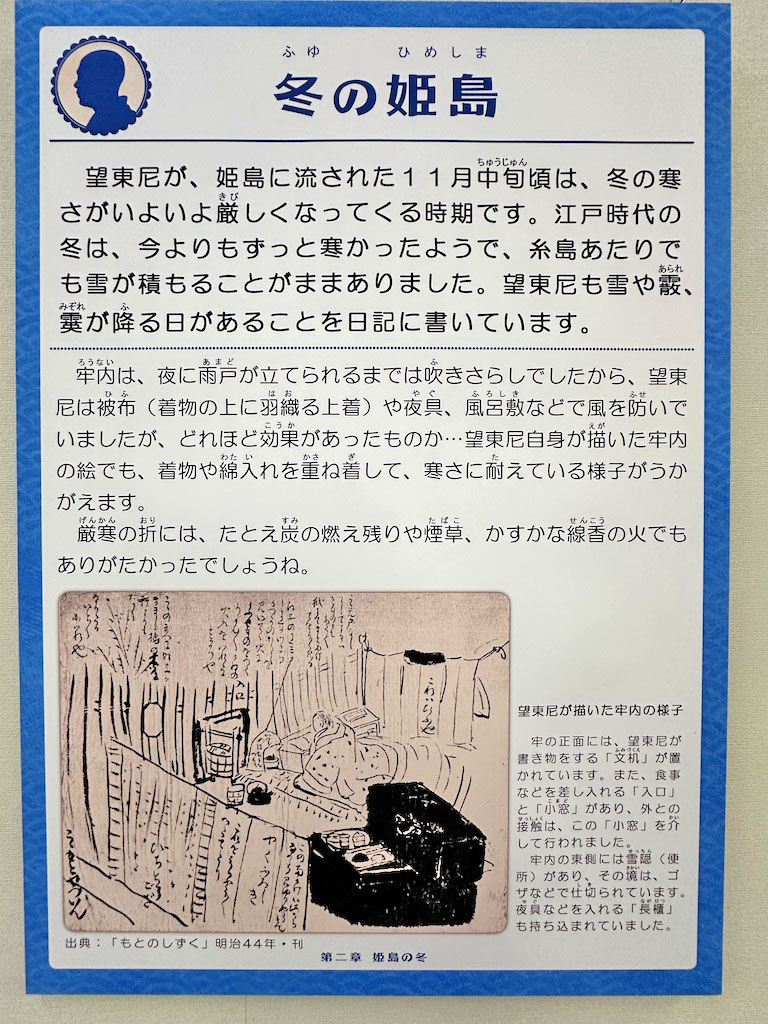

「冬の姫島」

「望東尼が、

姫島に流された11月中旬頃は、

寒さが厳しくなる季節。

江戸時代は今より寒かったらしく

望東尼もゆきや霰(あられ)、

霙(みぞれ)が降る日があることを

日記に書いています。」

下の絵は、

望東尼が描いた牢内の図です。

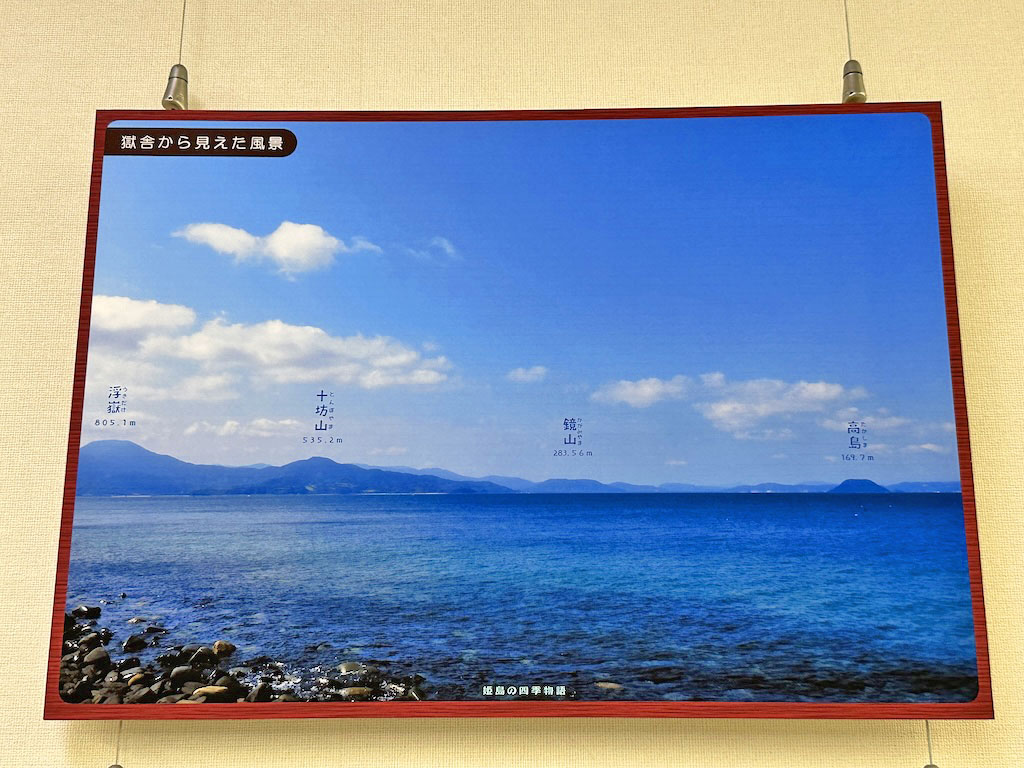

「獄舎から見えた風景」

「すみそむる人やのまくらうちつけに

叫ぶばかりのなみの声かな」

「「人や」は「人屋」「獄」とも書き、

牢獄のことです。

望東尼が牢内で過ごす最初の夜は、

にわかに嵐となり、暗闇の中で、

岸に激しく打ち付けられる波の音や

木々のざわめきが騒がしく、

一睡もできなかったようです。」

隠居老人が生活できる場所では

ないでしょう・・・

しかし、

その後の望東尼さんは、

結局獄中生活も

ある意味エンジョイしている風にも見え、

この時の体験が、

高杉晋作の辞世の句に続けた

「すみなすものは 心なりけり」

ここに繋がったのかも知れません。

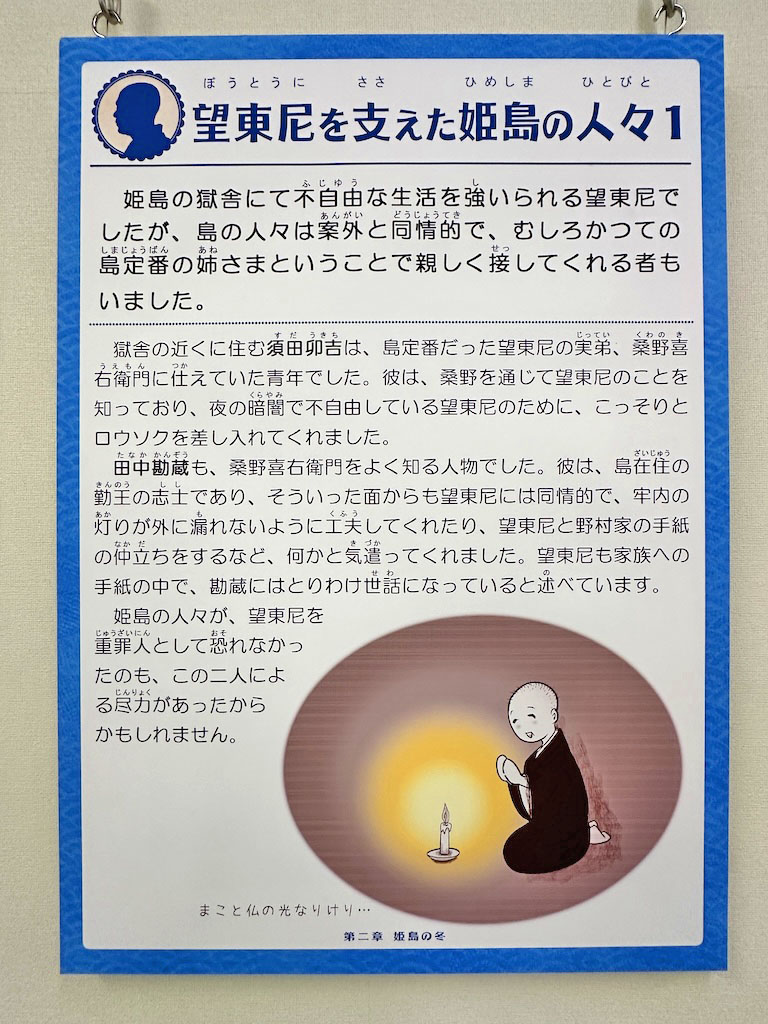

「望東尼を支えた姫島の人々1」

「獄舎の近くに住む須田卯吉は、

島定番だった望東尼の実弟、

桑野喜右衛門に仕えていた青年で、

彼は、桑野を通じて

望東尼のことを知っており、

暗闇で不自由している

望東尼のためにこっそりと

ロウソクを差し入れてくれました。

田中勘蔵も桑野喜左衛門をよく知る人物で、

彼は、島在住の勤王の志士であり、

そういった面からも望東尼には同情的で、

野村家との手紙の仲立ちをするなど、

何かと気を遣ってくれました。」

望東尼にとって、

志を同じくする人がいた事は、

どんなに励みだった事でしょう・・

「暗きよの人やに得たるともし火は

まこと仏の光なり」

「須田卯吉は、牢の小窓から

ロウソク6本を報酬も受け取らずに

差し入れてくれました。

望東尼が、そのロウソクの火を灯すと

夜が明けたような心地がして、

まさしく仏の慈悲のように

感じられたことでしょう。」

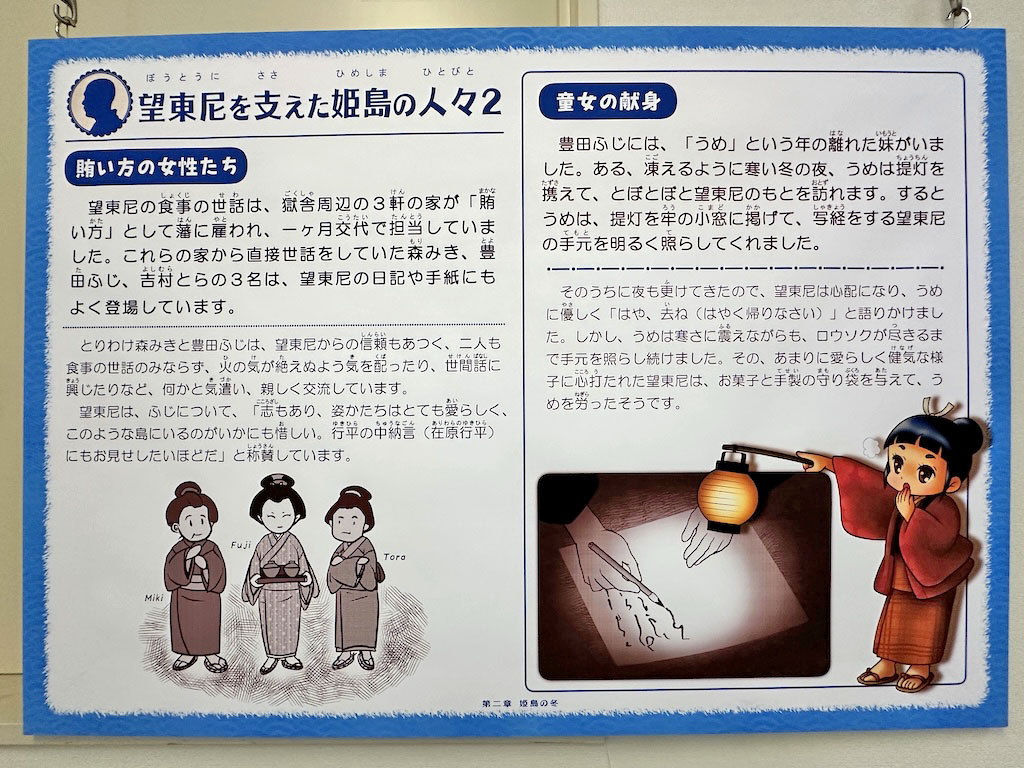

「望東尼を支えた姫島の人々」

「望東尼の食事の世話は、

獄舎周辺の3軒の家が

「賄い方」として藩に雇われ、

一ヶ月交代で担当していました。

これらの家から直接世話をしていた

森みき、豊田ふじ、吉村とらの3名は、

望東尼の日記や手紙にもよく登場しています。」

罪人の世話は「業務委託」

だったのですね(笑)

三人とも「苗字」があるという事は、

武士階級の家庭だったのでしょうか?

姫島の獄舎模型。

模型は屋根を透明にしてあり、

中の様子がわかる作りになっています。

「姫島での年越し」

「暮れから元旦にかけては、

賄い家の外にも、

多くの島民から差し入れがありました。

そのラインナップは「鏡餅」「かずのこ」

「めばる(魚)」「サザエ」「煮しめ」

「黒豆」「すし」「砂糖」「香の物」

「あんこ餅」「栗餅」などなど・・

これには望東尼も「無き時は何も絶えて、

貰う時は山の如く持ち込まれて候て」と

戸惑っています。」

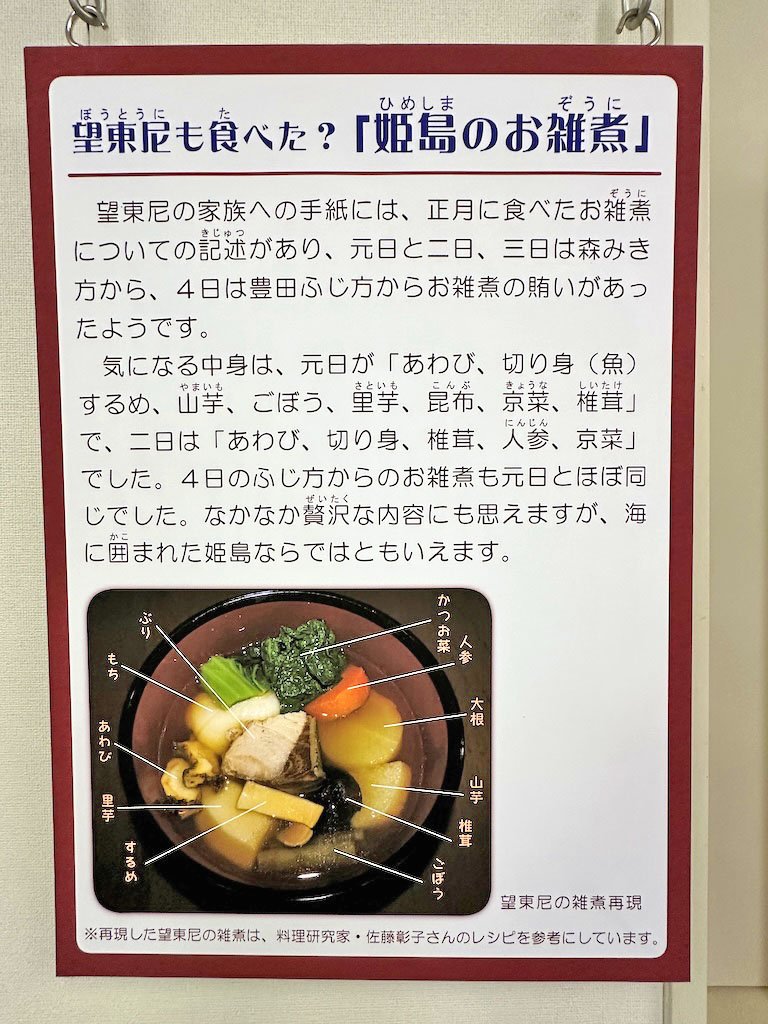

「望東尼も食べた?姫島のお雑煮」

「望東尼の家族への手紙には、

正月に食べたお雑煮についての記述があり、

元旦と二日、三日は森みき方から、

4日は豊田ふじ方からお雑煮の

賄いがあったようです。」

「またここに住みなむ人よ堪へがたく

うしと思ふは二十日ばかりぞ」

「望東尼が、獄舎の柱に書き付けたものです。

次にこの獄舎に入るであろう人に向けて

「つらく堪え難いと思うのは

最初の二十日くらいのことですよ」

と述べています。

望東尼自身、「今は人や(獄舎)も、

くらすみ(暗隅)も馴れ候て暮らしよく、

月の夜は殊更也」などと書いており、

そのバイタリティには驚かされます。」

姫島の春

ここからは春。

春っぽい色使いですね。

「望東尼は、

季節の花々の中でも春の花々、

殊に桜や梅の花には

思い入れがあったようです。

中でも梅については、

崇敬していた太宰府天満宮の

象徴的な花ということもあり、

逸話もいくつか残っています。

梅といえば鶯で、望東尼は

鶯の鳴く声をとても好んでいます。

姫島に来て、

初めて耳にする鶯の声に喜び、

平尾山荘での春を

しみじみ思い出すこともありました。

島の乙女たちは、そんな望東尼のために、

梅や桃の枝を手折り持ってきてくれました。

望東尼が竹筒に挿して牢内に飾ると、

まさに春爛漫といった心持で、

大いに心が和みました。」

「折々にあまがもて来る花の枝に

重なる春の日数こそ知れ」

「「あま」とは「海女」のこと。

島の乙女たちは、

望東尼が喜ぶからと、

毎日のように花の枝を

持ち寄って来るので、

牢内は竹筒に挿した花で

いっぱいになり、

獄舎にいながらも

「花に埋もれたる心地」でした。」

「梅にまるわるエピソード」

この中から二つだけ抜粋します。

「平尾山荘の庭に梅の木を植えました。

望東尼が平尾山荘に匿った

長州の志士・高杉晋作は、

「谷梅之助」という変名を

名乗っていました。

また、望東尼と共に高杉を看病した

高杉の愛妾・うのも、

高杉の死後、剃髪して「梅処尼」と

名乗りました。」

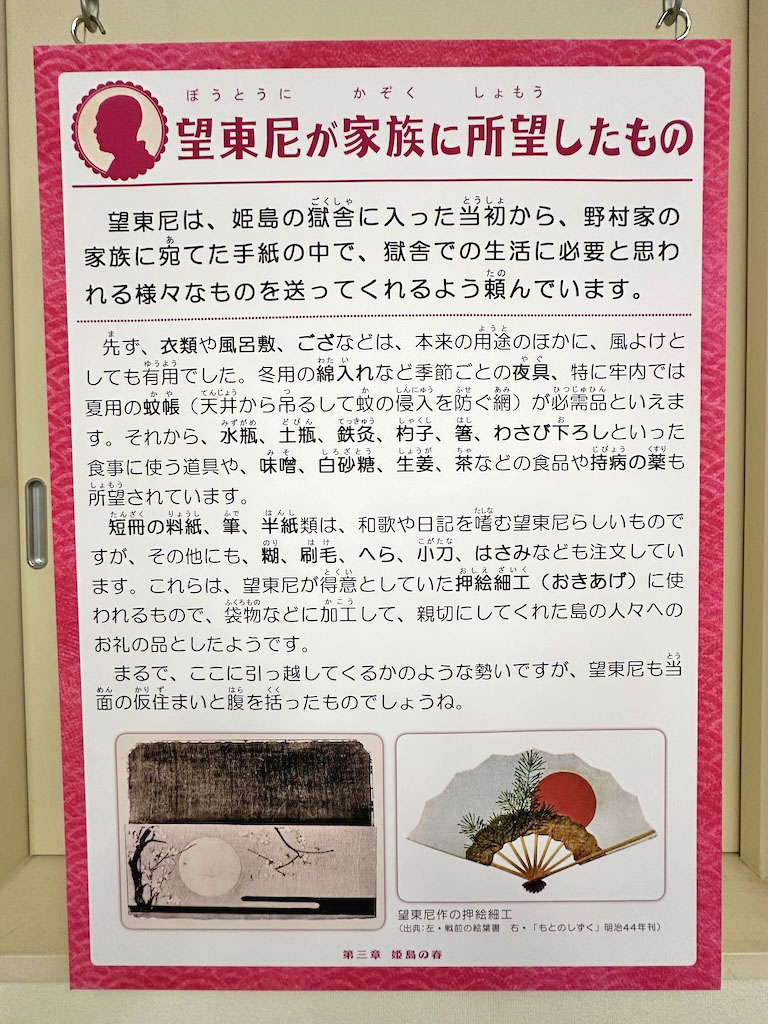

「望東尼が家族に所望したもの」

「衣類や風呂敷、ござ、味噌、茶など

(中略)

短冊の料紙、筆、半紙類は、

和歌や日記を嗜む望東尼らしいものですが、

その他にも、糊。刷毛、へら、小刀、

はさみなども注文しています。

これらは、望東尼が得意としていた

押絵細工(おきあげ)に使われるもので、

袋物などに加工して、

親切にしてくれた島の人々への

お礼の品としたようです。」

「獄舎暮らしの困りごと」

ネズミやムカデなどに悩まされたそうです。

「獄舎健康法」

「もともと体の弱かった望東尼は、

福岡から薬を届けてもらっていましたが、

身近なものでも実践できる健康法をいろいろと

探っていたようです。

たとえば、アワビは角(肝)ごと食べると

元気になることに気づき、

以来1日に2個ずつ食べていたとか・・・

座りっぱなしで腰痛がひどい時には、

大きな焼き芋を塩と一緒に紙で包み、

腰に当てていれば効果抜群。

よく効く上に、芋を温めなおせば

何度でも使えるので、

望東尼はこれを「ぬくめぐすり」として

重宝していました。」

やはり志が高い人というのは、

獄中でも安穏と暮らさず、

絶えず自分に磨きをかけています。

だからこそ

再起も図れるのでしょう。

「島人のいとなさ見ればつくづくと

ながめする身ぞ安げなりける」

「春とはいえ、

島の女たちは麦畑や芋植え、

牛の草刈り、磯あさりに忙しく、

男たちも漁や薪取りなど

暇なく働いているのに、

それを眺めているだけの自分は、

いかにも気楽そうだ・・

と思えた望東尼でした。」

「牢屋用食器」

基本、木箱ですね。

陶器は凶器になるから

ダメだったのかな?

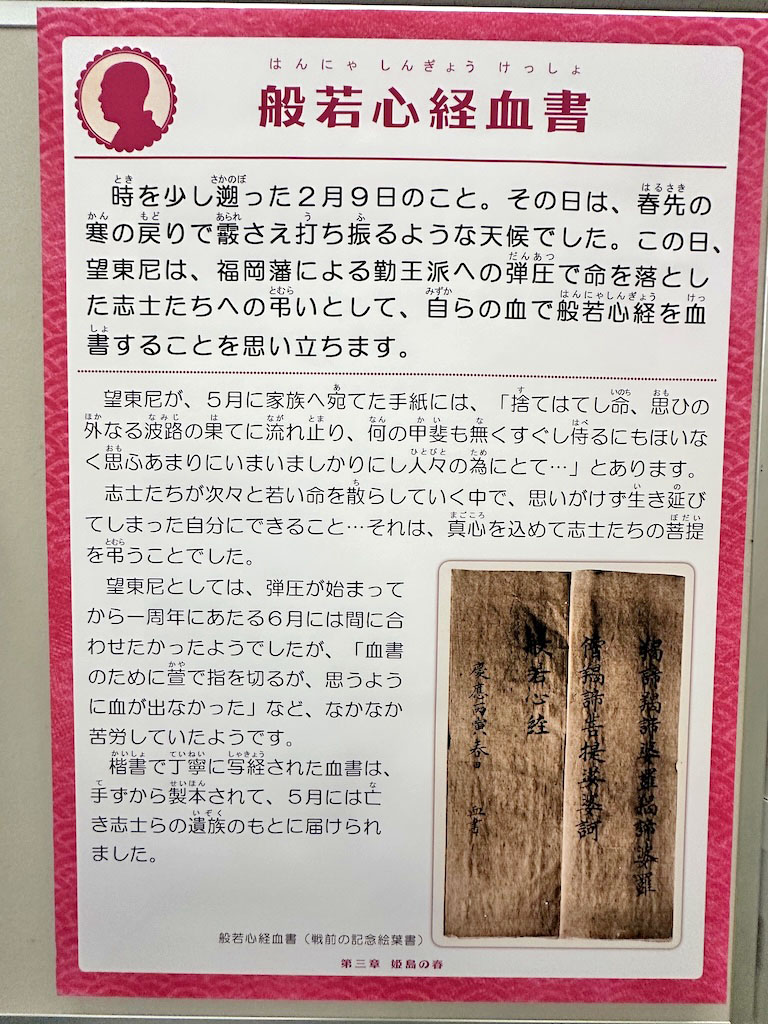

「般若心経経血書」

「時を少し遡った2月9日のこと。

望東尼は、福岡藩による勤王派への

弾圧で命を落とした

志士たちへの弔いとして、

自らの血で般若心経を

血書することを思い立ちます。」

「志士ちが次々と

若い命を散らしていく中で、

思いがけず生き延びてしまった

自分にできる事・・・

それは、真心を込めて

志士達の菩提を弔うことでした。

「望東尼としては、

弾圧が始まってから一周年にあたる

6月には間に合わせたかったようでしたが、

血書のために萱で指を切るが、

思うように血が出なかった」など、

なかなか苦労していたようです。

楷書で丁寧に写経された血書は、

手ずから製本されて、

5月には亡き志士らの

遺族のもとに届けられました。」

本来ならば、

老後の穏やかな日々を過ごすはずが、

自らの指を切って血書までして、

菩提を弔うとは、

間違いなくこの人は、

勤王の母というよりも

もはや「勤王の志士」ですね!

(続く)

Comment

わたくし、2年前の夏、姫島に渡り「鎮山」という名の山に登ってきました。鎮懐石神社とは鎮繋がりです。その頂上からの眺望を撮影した写真をコメント欄に添付しようと思いましたが、、、

「鎮山」、30分で登れるので、是非!

パンダ営業様

コメントありがとうございます。

姫島行かれたのですか!羨ましい!

私も今、行きたくなっています(笑)

「鎮山」からの眺めが気になっていますが、

ここに画像は貼れないのでしょうね・・・