槍洗いの池(長浜市余呉)

0と1との差

僕たち夫婦の会話でよく出るのが、

「0より1」という言葉です。

殆どうまく行っていない出来事を

「ダメ」「やっても無駄」と

切り捨てるよりも

たとえ1%でもいいから、

少しでも良いところを見つけ、

それをもはや「大成功」と見なす(笑)

僕たちにとって、

目の前の出来事は常に、

「0より1」なので、

甘い考えと言われるかも知れませんが、

心はめっちゃ楽になります(笑)

もちろん価値観が違えば、

こんな会話は成り立ちませんから、

妻以外には使っていませんけどね。

そんな

「0より1」だったのが、

槍洗いの池での体験です。

朽ちて倒れたままの案内板ですが、

これが残されていたお陰で、

僕は「槍洗いの池」を確認することが出来

妻にも喜んで貰えたのです。

「みっともないから処分してしまおう」

などとそんなことは考えないで、

新たなものが立てられるまで、

いや立てられなくても

このままにしておいて欲しいのです・・・

何はともあれあるか無いか、

「0と1との差」は、

計り知れないのですから!

ラッキー

「槍洗いの池」を目指し、

余呉湖を周回する細い道を走っても

それらしき案内はありません。

そして、おおよそ「ここかな?」

という場所で一旦車を停め、

後続車が来ても移動できるよう

僕は車で待機し、

妻を「斥候」として送り出しました。

そして、斥候から帰ってきた妻は、

「ここじゃないみたい・・」

そう僕に報告したのですが、

その言葉に何となく、

執念が感じられなかったので(笑)

車を置いて、

今度は僕が斥候に行くことに。

2台が駐車している前に車を停め、

移動が必要な時は、

大声で僕を呼んでもらうよう話し、

妻を留守番にしたのですが、

この作戦、大成功でした!

僕は湖のほとりで、冒頭に書いた

「現場」を見つけたのです。

しかも斥候からの帰りがけ、

タイミング良く、

2台の車の「主様」の一人が

車に荷物を取りに来ていたので、

10分ほど駐車したい旨伝えると

「全然大丈夫ですよ!」っと

お墨付きをいただけたのです!

これで安心して「現場検証」が

出来るという訳で、

ラッキーな偶然の出会いに

妻と二人して大喜びでした。

句碑

遂に(笑)二人での行動開始!

アジサイを見ながら現場へ。

静寂な余呉湖、癒されますな〜!

向こうの藤棚の先が「現場」ですが、

その前に気になる石碑へ。

石碑は句碑でした。

「鳥共も 寝入ってゐるか 余吾の海」

「余吾の海」とは余呉湖を指していて、

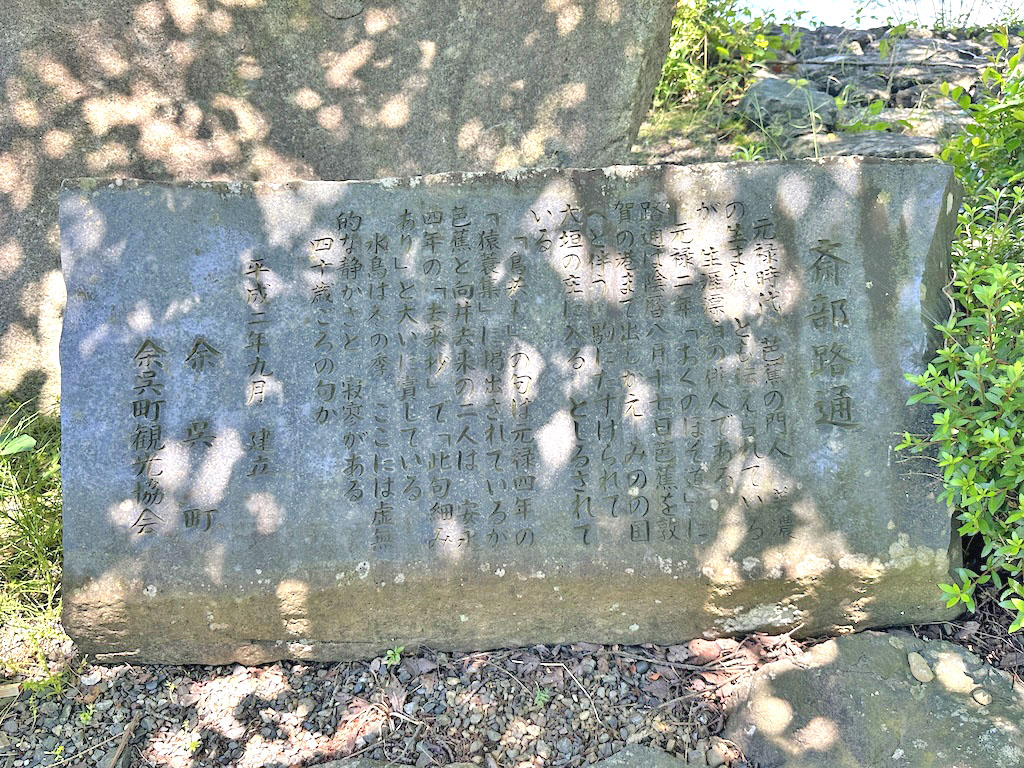

句碑は右で左の標柱は解説文です。

句碑の前にある案内を

書き出してみます。

「斎部路通」

「元禄時代 芭蕉の門人

美濃の生まれとも伝えられているが

生涯漂泊の俳人である

元禄二年「おくのほそ道」に

路通は陰暦八月十七日

芭蕉を敦賀の港まで出むかえ

みのの国へと伴う

駒にたすけられて大垣の庄に入る

としるされている

「鳥共も」の句は元禄四年の「猿蓑集」に

掲出されているが

芭蕉と向井去来の二人は

安永四年の「去来抄」で「此句細みあり」と

大いに賞している

水鳥は冬の季

ここには虚無的な静かさと

寂寥がある 四十歳ごろの句か」

斎部路通さん、

「おくのほそ道」のフィナーレの地、

大垣まで同行しているのですね!

そして、

僕が芭蕉の猿蓑集のことを知ったのは、

以前参拝した宮崎神宮の「猿蓑塚」です。

その案内には、

「芭蕉は、元禄二年(1692)

九月下旬故郷へ向かい、

伊賀越えする山中で、

時雨に震える猿の姿を見て

「初時雨 猿も小蓑を ほしげなり」

と詠んでいます。」

このように記されていて、

子猿の句が実に印象的だったので、

猿蓑塚を覚えていました・・

そして今回の旅では、

余呉湖に来る前日、

僕たちは敦賀市内を巡り、

芭蕉が八月十四日に氣比神宮、

十五日に金前寺(金ヶ崎城)を訪問して、

それぞれ「月」の句を

詠んだ事を知りましたが、

さらにここで十七日以降の

消息まで裏付けが取れるとは、

芭蕉さんとのご縁、

計り知れませんね(笑)

藤棚

「現場」の手前には藤棚があります。

樹勢もあって、藤の季節には

美しい藤の花でいっぱいでしょう!

そんな時には、

ここで弁当を食べてみたいものです(笑)

妻曰く

「龍神様みたい!」

確かに龍のお顔が

こっちを向いていますね!

槍洗いの池

さらに奥に進みます。

「琵琶湖国定公園 余呉湖」の標柱。

湖面の向こうには、

大岩山が見えています。

そして視線を手前に向けると・・

「余呉八景 賤岳暮雪」と刻まれた

古い石碑がありますので、

あと七景がどこかにあるのでしょう。

そして・・

遂に「現場」に到着。

0より1(笑)

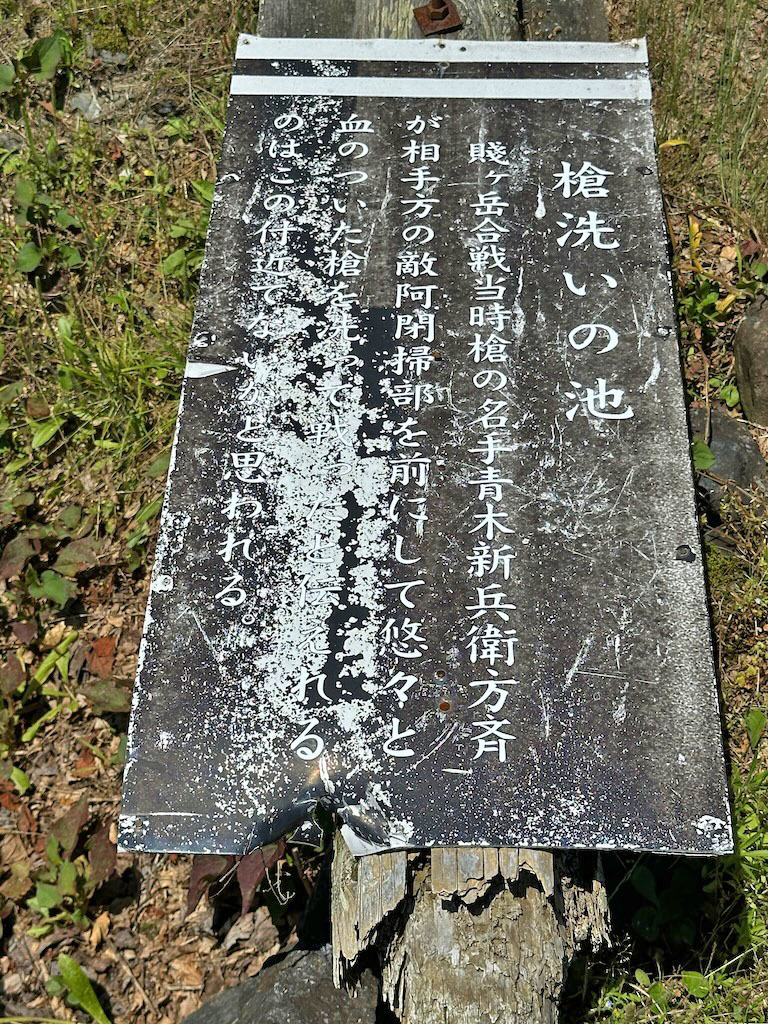

案内を覗き込んで読んでみます。

「槍洗の池」

「賤ヶ岳合戦当時槍の名手

青木新兵衛方斉が相手方の

敵阿閉掃部を前にして悠々と

血のついた槍を洗って

戦ったと伝えられるのは

この付近ではないかと思われる。」

妻の話によると

青木新兵衛さんは、

敵阿閉掃部に背を向けて

槍を洗い、その後相対したが、

勝負はつかなかったそうです。

ネット記事では、

後に二人は出会い、

青木新兵衛さんは結城秀康の家臣として

取り立てられたとか・・

敵味方とはいえお互いに

「敬意」を持って戦う武士道精神?には、

凄みを感じますね!

ここで洗ったのかも・・・

賤ヶ岳にも程近い場所、

激戦地だったのでしょう・・

賤ヶ岳山頂をズームで撮影。

こうして見上げると、

地の利は秀吉方にあったのかと

改めて感じます・・・