田中城下屋敷(静岡県藤枝市)庭園編

遂に叶った

円形の縄張り(城域)を持つ、

全国唯一の城として、

また、

徳川家康が亡くなった原因とも言われる

「鯛の天ぷら」を食べた城として、

田中城の名は歴史に残っています。

僕がこの二つを知ったのは、

お城巡りを始めた7〜8年前の事で、

当時大いに興味が湧いたものです。

ただ、

静岡旅の中で、田中城訪問を

何度も計画するも、

結局、他所を優先してしまい、

お流れになっていました・・・

ということで今回の旅、

田中城訪問の念願が

遂に叶ったというわけです!

案内板&パンフ

田中城自体の遺構は、

町の所々に残っていますが、

まずは、

田中城のガイダンス施設的な

位置付けでもある「田中城下屋敷」で、

知識をインプット後、

遺構巡りをするのが良いとの

先人達のお言葉に素直に従い、

まずは下屋敷へと向かいます。

山梨県の北口本宮冨士浅間神社から

車で約2時間、

田中城下屋敷の駐車場に到着し、

まずは案内板などの確認へ。

東海道藤枝宿絵図。

田中城がメインターゲットですが、

周辺には見どころが多く、

行く時間はないので、ちょっと残念(笑)

案内図。

円形の田中城の右下の一部が、

現在「下屋敷」となっている場所で、

後からいただいた

パンフレットでも確認してみます。

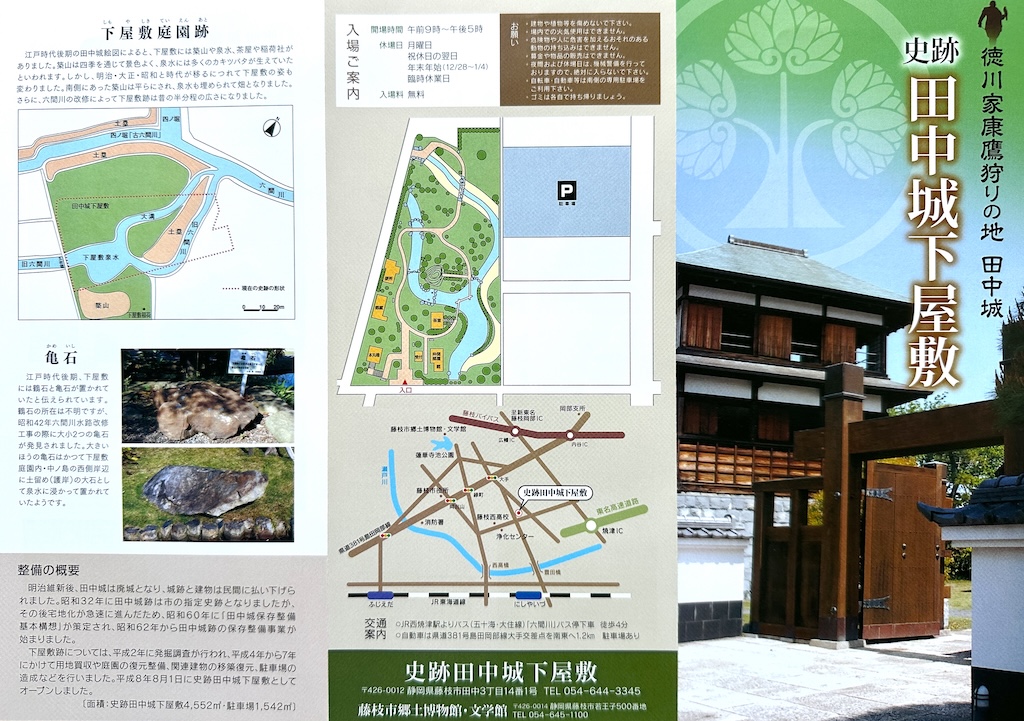

パンフ表側。

パンフ内側。

下屋敷庭園

駐車場からの入り口は裏門です。

お尻から失礼!

散策開始。

庭園とは無関係に、

田中城と家康にまつわる逸話が、

「家康と藤枝」として、

各所に紹介されていますので、

そちらを抜粋してみます。

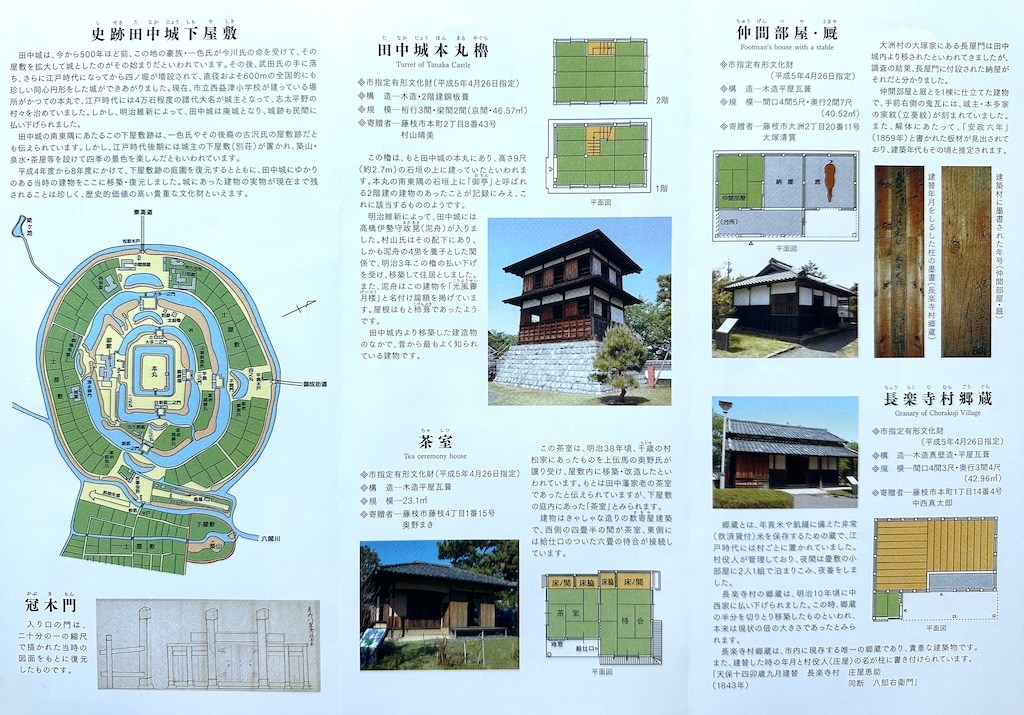

「馬上の清水」

「鷹狩りで田中城に立ち寄った

徳川家康が馬に乗ったまま

飲んだという清らかな湧水。」

「御成街道」

「鷹狩りなどで田中城を訪れた家康が

使った八幡橋から田中城平島口へ至る

約1.7Kmの道のりは

御成街道と呼ばれた。」

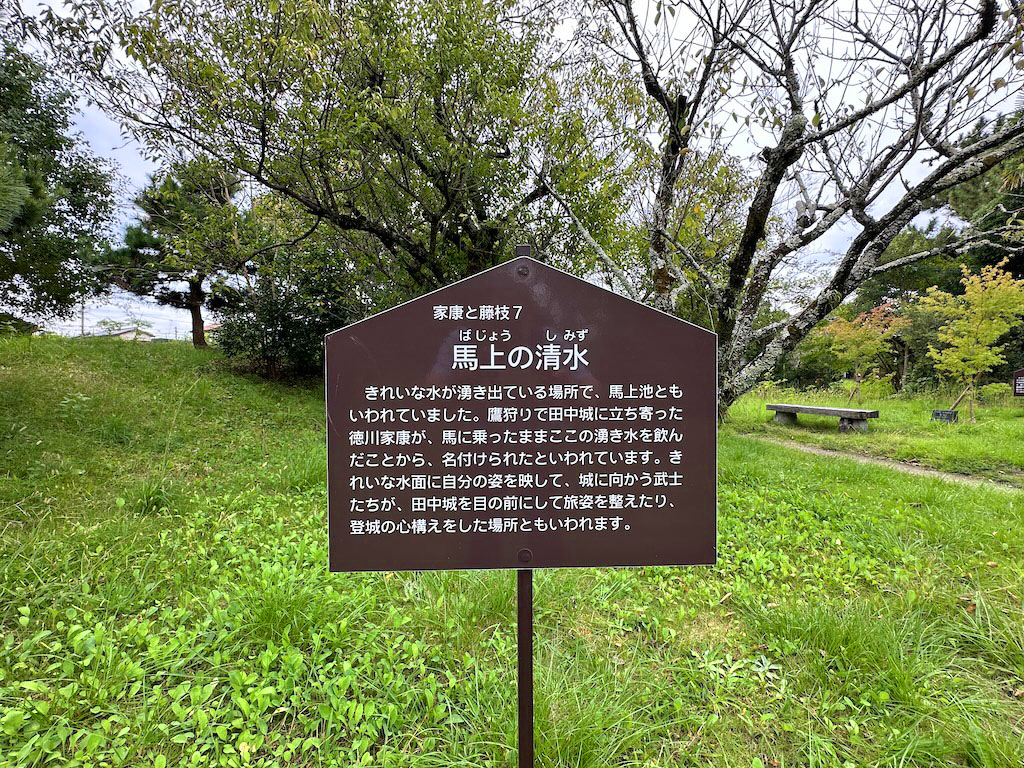

「勝退薮」

「かつての鬼島村の諏訪神社付近に

約90m四方の竹林があり、

徳川家康が田中城攻めの時に

旗竿として献上したと伝わります。

戦に勝利する縁起の良いもので

あることから

「勝鬨薮」や「勝抜薮」と呼ばれたが、

いつしか「勝退薮」となった。」

薮と言えば、

条件反射的に、

京都、小栗栖の明智薮を思い出しますが、

その明智さんの謀反があって、

徳川家康の天下に繋がる日本の歴史、

面白すぎですね!

「藤枝宿白子町」

「天正10(1582)、

本能寺の変で織田信長が討たれた時、

堺の町にいた徳川家康が、

伊賀越で岡崎城へと逃げる際、

白子(三重県鈴鹿市)で、

小川孫三が家康を追手から助け、

後に家康から返礼として、

藤枝宿に住む事を認め、

白子町という町が出来ました。」

家康さんはじめ、

源頼朝などの偉い武将は、

ご褒美に「名前」を授ける

習慣がありますね!

名前を授けても

お金がかからないのと(笑)

「名誉はプライスレスなもの」である事を

熟知していたからでしょう。

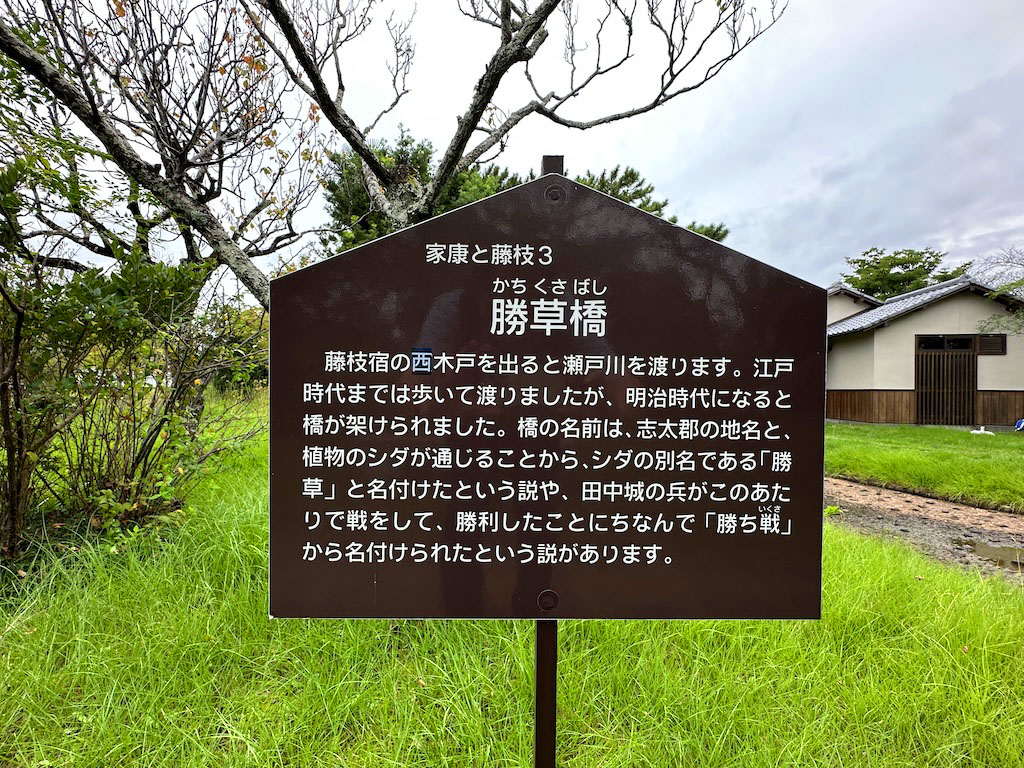

「勝草橋」

「藤枝宿の西木戸を出ると、

瀬戸川を渡ります。

明治時代になり橋が架けられました。

橋の名前は、志太郡の地名と、

植物のシダが通じることから、

シダの別名である「勝草」と

名付けたという説や、

田中城の城兵の「勝ち戦」ちなんで

付けられたという説があります。」

個人的には、

前者「勝草」推しです(笑)

理由は、

田中城ゆかりの家康さんの銅像も

「勝草」を持っていて、

こちらにも通じるからです。

2年前、浜松城にて撮影した

勝草(シダ)を持つ家康像。

やっぱり

「シダ説」にしておきましょう!(笑)

庭園を裏側から表側へ。

「藤八柿」

「慶長5年(1600)、

関ケ原の戦いに向かう家康は、

洞雲寺で休息中、

五十海村の橋本藤八から大きな美濃柿を

献上されました。

戦いの相手、石田三成は、

美濃国大垣城におり、

「もはや美濃国は手に入った」と

勝利につながる吉例だと大いに喜び、

「藤八柿」と名付けるように

言い残したと伝えられます。」

こちらの逸話も

「名誉はプライスレス」の実例です(笑)

柿と言えば、

関ケ原敗戦後、

石田三成が処刑場へ連行される時の

柿の逸話(伝承)が有名ですが、

その前に、家康さんにとって、

吉兆の柿があったとは!

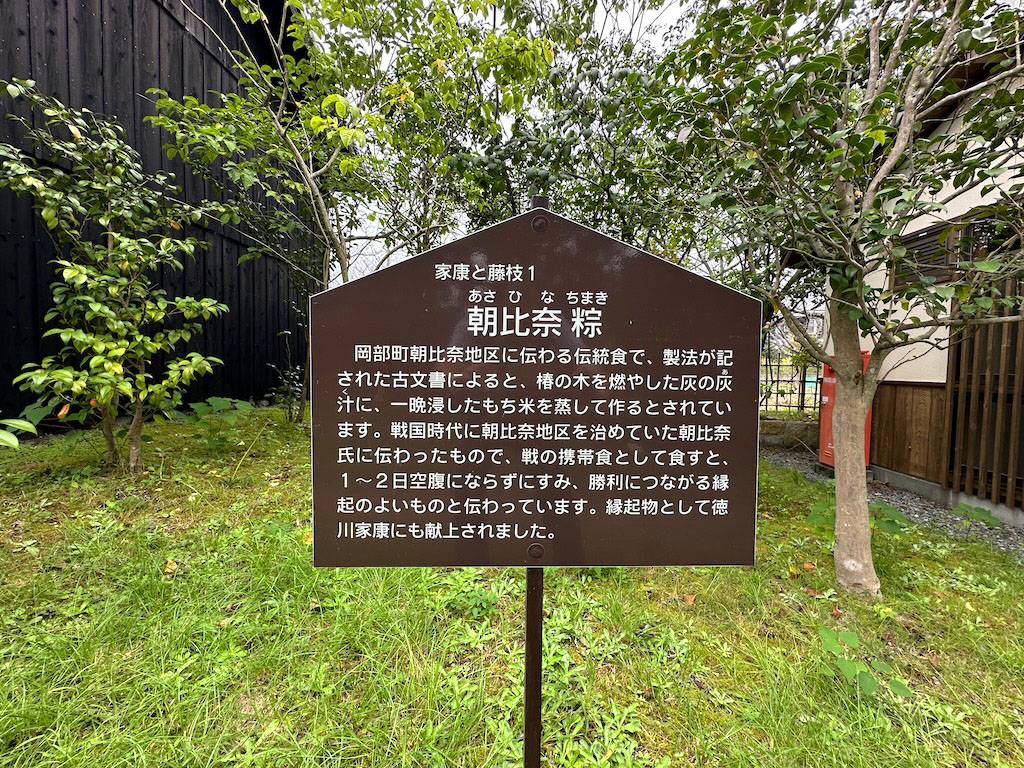

「朝比奈 粽」

「古文書によると、

椿の木を燃やした灰の灰汁に、

一晩浸したもち米を蒸して作るとあり、

戦国時代に朝比奈地区を治めていた

朝比奈氏に伝わったもので、

戦の携行食として食すと、

1〜2日空腹にならず、

勝利につながる縁起の良いものと

伝わっています。

縁起物として徳川家康にも

献上されました。」

めっちゃ腹持ちが良いんですね〜!

我が家もこれ食べて、

食費削減をしたいと思います(笑)

移築・復元建物など

次に建物などの見学ですが、

僕はいつもの詰めの甘さで、

「茶室」を見逃しています(汗)

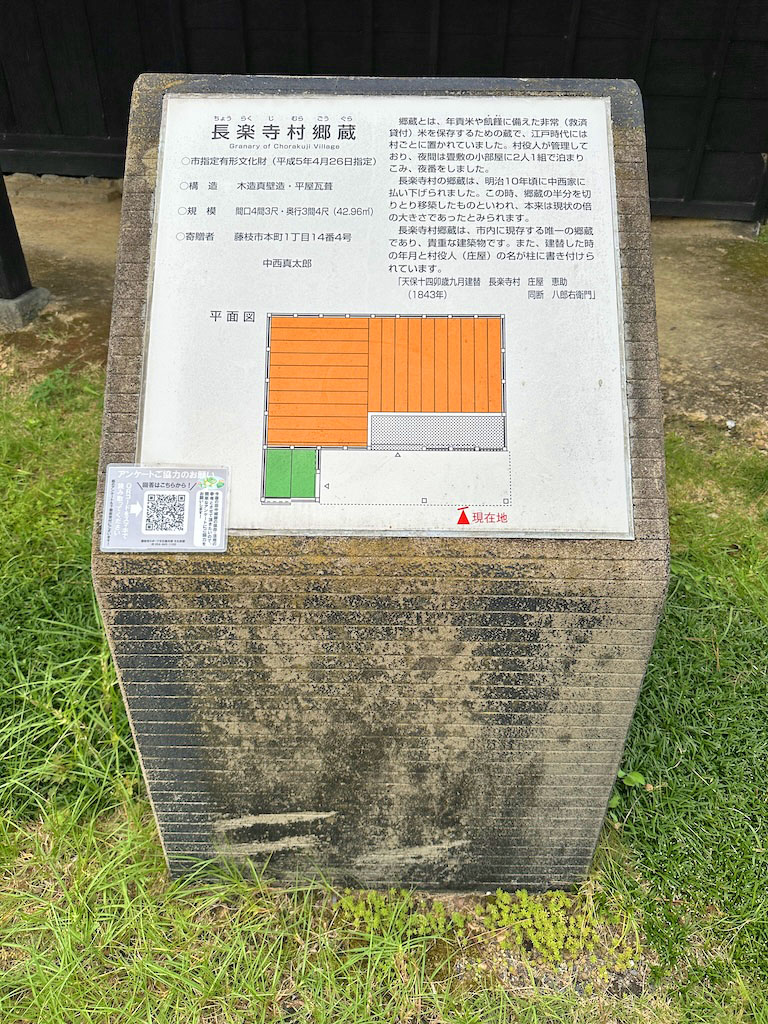

長楽寺村郷蔵

(ちょうらくじむらごうくら)。

「郷蔵とは、年貢米や飢饉に備えた

非常(救済貸付)米を保存するための蔵で、

江戸時代には村ごとに置かれていました。

村役人が管理しており、

夜間は畳敷の小部屋に

2人1組で泊まりこみ夜番をしました。

長楽村の郷蔵は、明治10年頃に

中西家に払い下げられ、

現在、市内に現存する唯一の郷蔵であり、

貴重な建築物です。」

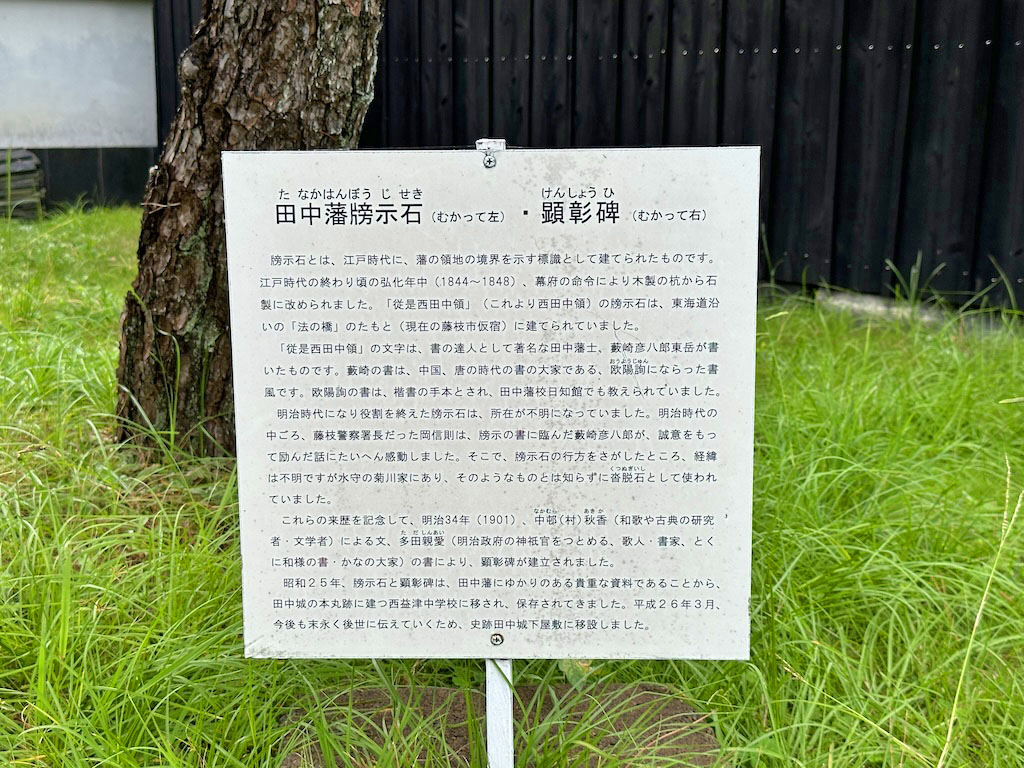

「田中藩牓示石(左)と顕彰碑(右)」

「牓示石とは、江戸時代の

藩の領地の境界を表す標識で、

「従是西田中領」の文字は、

書の達人として著名な田中藩士、

藪崎彦八郎東岳が書いたものです。

明治時代になり役割を終えた牓示石は、

所在が不明になっていました。

明治時代の中ごろ、

藤枝警察署長だった岡信則は、

牓示の書に臨んだ藪崎彦八郎が、

誠意をもって励んだ話に

たいへん感動しました。

そこで、牓示石の行方をさがしたところ、

水守の菊川家にあり、

そのようなものとは知らず、

沓脱石として使われていました。

これらの来歴を記念して、

明治34年(1901)、

中村秋香による文、多田親愛の書により

顕彰碑が建立されました。」

全国の牓示石で、

顕彰碑まで付けられているのは、

かなり珍しい話でしょう。

それだけに、岡信則さんの功績、

計り知れません!

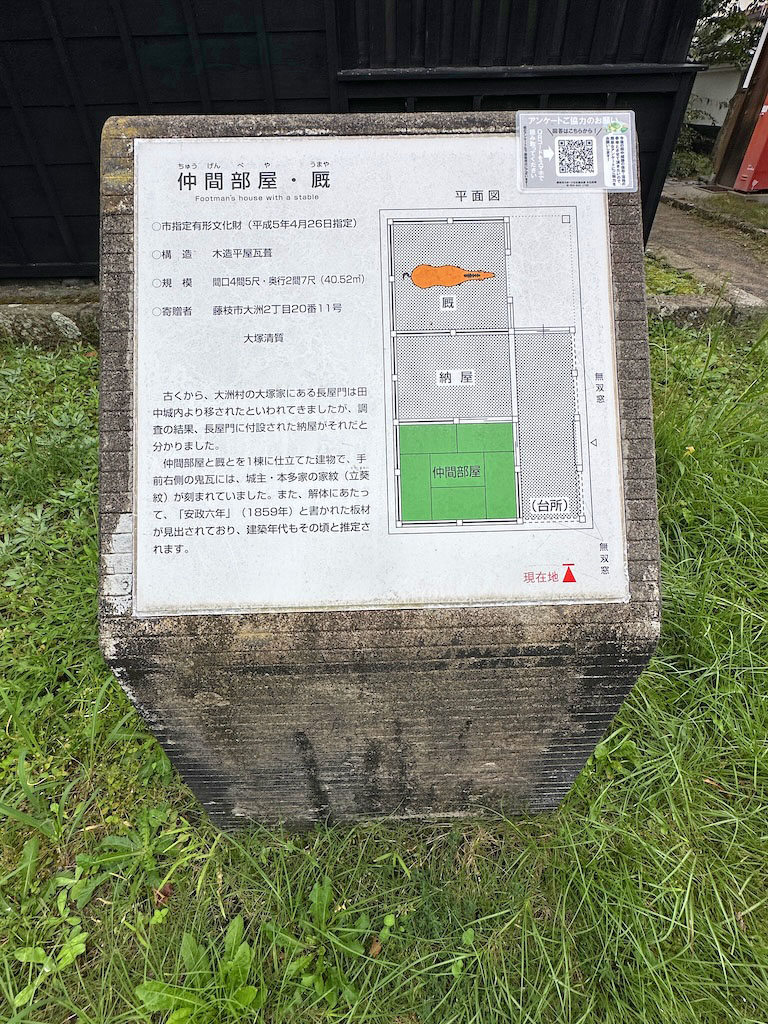

「仲間部屋・厩」

「仲間部屋と厩とを

1棟に仕立てた建物で、

手前右側の鬼瓦には、

城主・本多家の家紋(立葵紋)が

刻まれていました。

また解体にあたって、

「安政六年」(1859)と書かれた

板材が見出されており、

建築年代もその頃と推定されます。」

お城の模型。

右は下屋敷に移築された

本丸櫓とすぐ分かりますが、

左は何だろうとよく見ると

「まぼろしの田中城天守閣」

と書かれ、案内には、

「田中城には天守閣はありません。

これは本丸跡の西益津小学校の

庭園に再現された

「まぼろしの田中城天守閣」を参考に

アイスキャンディーの棒、

約400枚を利用し、

石垣は松ぼっくりの破片1500枚で

作成したものです。」

このように書かれています。

これは魂のこもった力作ですよ!

ちなみにお隣の櫓も

アイスキャンディーの棒と

松ぼっくりで作られています。

出来れば、

ここのメイン建物である、

田中城本丸櫓の中に

展示して欲しいものですね!

板に書かれた建築年月。

表側、冠木門に到着。

この後、本丸櫓内へ。

(続く)