高橋紹運公の墓・太宰府市

プレゼントは墓参り

妻は、物に全く興味がない人。

9月22日の誕生日プレゼントは、

翌日の23日に行った「お墓参り」で、

妻は大いに喜んでくれました!

岩屋城で島津氏相手に籠城し

玉砕した大友氏の家臣であり

立花宗茂の実父、高橋紹運と、

戊辰戦争の責任をとって切腹した

会津藩の家老、萱野権兵衛の息子、

郡長正のお墓参り二連発です。

出発

自宅から近くのバス停へ。

「庄」バス停。

当日見た青空は

この瞬間だけでした・・・

3つ目のバス停で降り、

ガソリンスタンド経営の

カースタレンタカーへ。

本日の相棒とご対面。

まずは、

高橋紹運の墓がある岩屋城を目指します。

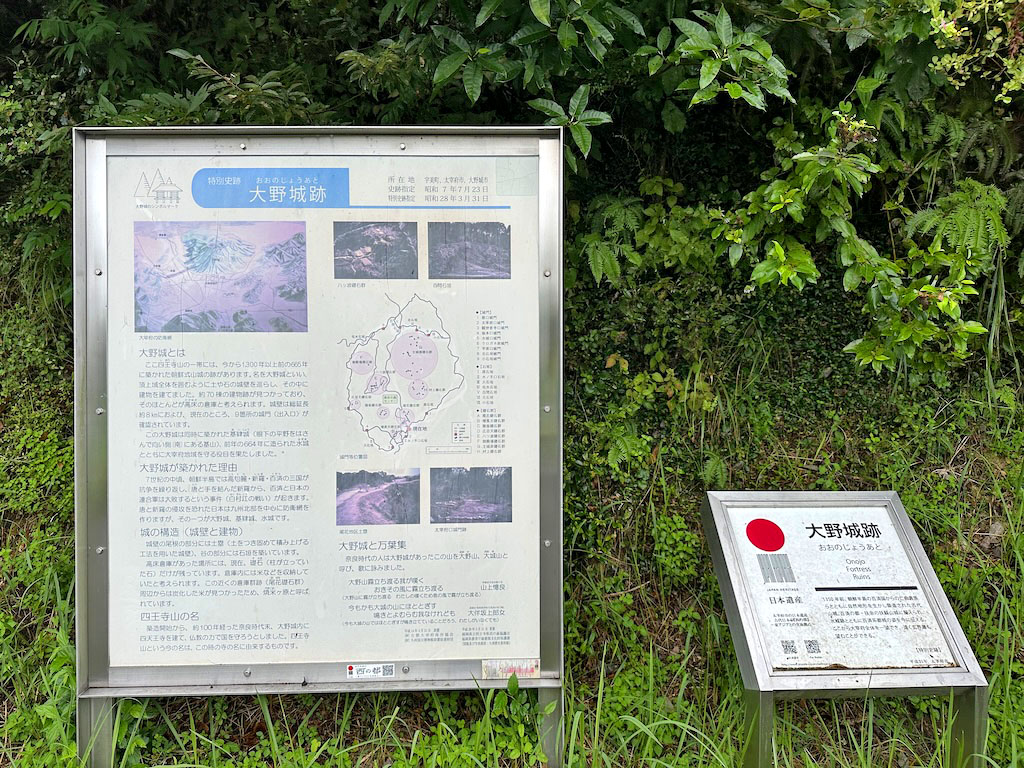

大野城・焼米ヶ原駐車場

岩屋城自体には駐車場がないので、

隣接する古代朝鮮式山城、

大野城の太宰府側にある

焼米ヶ原駐車場に車を置き、

そこから歩き下って

岩屋城・高橋紹運の墓へ行く

計画を立てていました。

焼米ヶ原駐車場に到着。

大野城の案内を確認。

駐車場近くから下界の眺め。

竹田城の如く、雲海に浮かぶ

青い屋根の九州国立博物館。

ちょっと無理があるか〜?(笑)

駐車場を変更

僕たちが駐車場に着いた時、

役所の方々が、周辺を清掃されていたので、

「岩屋城への道」の確認をすると

「ここから歩いても行けますが、

結構大変です・・

車道の22カーブの標識がある路肩に

車一台分の駐車スペースがあるので、

そっちが便利だと思いますよ」

こんなアドバイスを頂きました。

正直、「路肩」が心配でしたが、

案ずるよりも産むが易し(笑)

結局アドバイス通りにしたのですが、

これは大正解でした!

22カーブに駐車完了。

坂道ではあるものの

駐停車禁止でもないし、

道幅もあるので、

あまり問題は無さそうですが、

心配性の僕は、

万が一車がバックしても

ガードレールに当たって止まるよう

ハンドルは目一杯

左に切って停めています。

何にも気にしない妻からしたら、

噴飯物なんですけどね(笑)

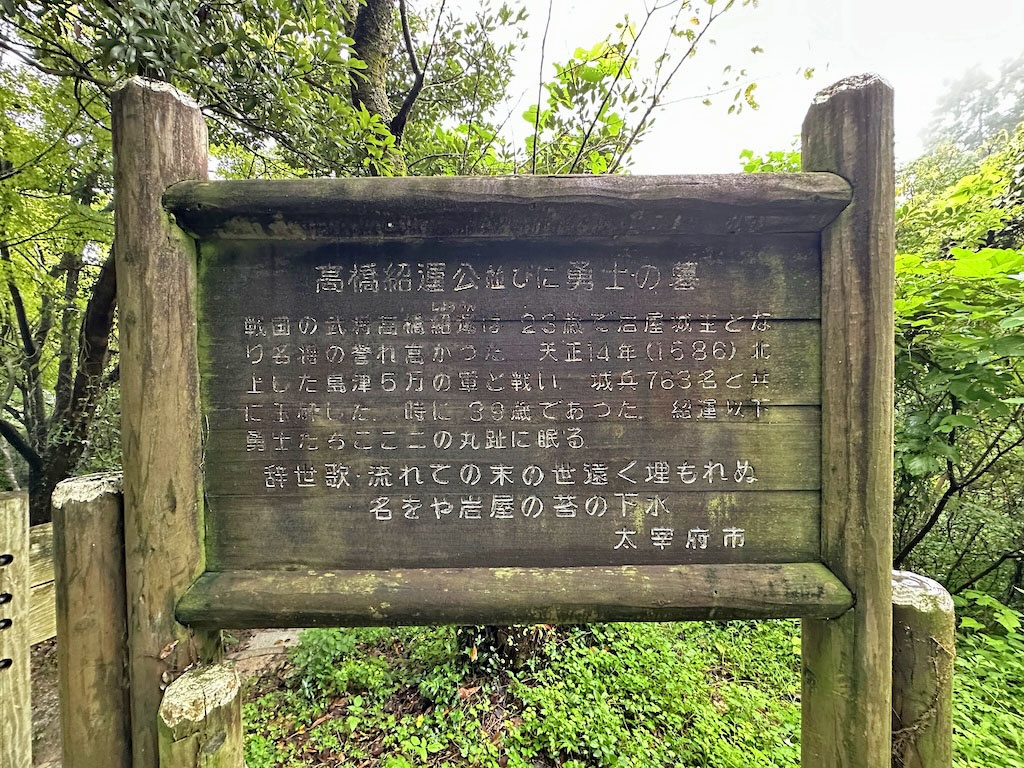

高橋紹運公並びに勇士の墓

お墓へ向かう途中、

先ほどの役所の方達が

車で通りがかったので、

お礼を言うことが出来ました。

瞬間的な出会というものは、

やはり

何かのご縁なのでしょう・・・

岩屋城跡入口50mの案内。

右は岩屋城入口ですが、

まずは道路反対側下にある

高橋紹運の墓に参ります。

エントランス。

「高橋紹運公並びに勇士の墓」

案内を書き出すと以下になります。

「戦国の武将高橋紹運は

23歳で岩屋城主となり

名将の誉れ高かった

天正14年(1586)

北上した島津軍5万の軍と戦い

城兵763名と共に玉砕した。

時に39歳であった。

紹運以下勇士たちここ二の丸跡に眠る

辞世歌

流れての末の世遠く埋もれぬ

名をや岩屋の苔の下水

太宰府市」

ここから下へ。

何となく幻想的・・

墓域が見えて来ました・・

石玉垣、いい味出していますね!

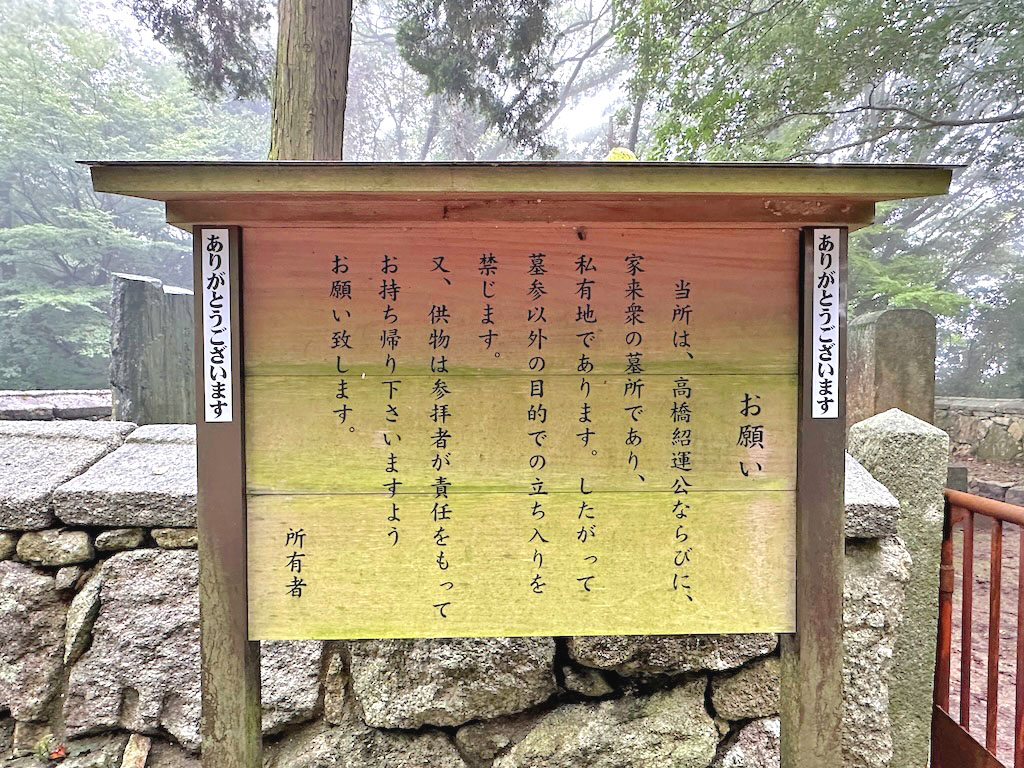

両脇に「ありがとうございます」と

貼られた案内には、

以下のように記されています。

「お願い

当所は、高橋紹運公ならびに、

家来衆の墓所であり、

私有地であります。

したがって墓参以外の目的での

立ち入りを禁じます。

又、供物は参拝者が責任をもって

お持ち帰り下さいますよう

お願い致します。

所有者」

何とも丁寧な文言ですね。

こちらこそ参拝させていただき

「ありがとうございます」ですよ!

所有者のご配慮に感謝と敬意を持って、

中に入らせていただきます。

手水鉢と石玉垣、

時代を感じさせますね・・

お参り。

高橋紹運の首塚は

島津氏が首実検をしたという

別の場所にあるので、

こちらは胴塚でしょう・・

高橋紹運公について

刻まれた石碑で、

墓石ではないようです。

斜めから全体を撮影。

家臣のお墓でしょうか・・

「岩屋城 戦歿者之碑」に参拝。

裏面。

「昭和三十年十月二十七日

高橋紹運公三百七十年祭

奉賛会建之」

このように刻まれています。

こちらは戦前のもので、

「高橋紹運公三百五十年祭」の文字が

見て取れます。

玉砕という結果と引き換えに、

大友家を守り抜き、

ひいては明治まで続く

柳川藩10万石の礎となった

高橋紹運とその家臣達・・・

改めてその偉大な功績を感じます。

参拝は完了後、

引き返して、

次なる岩屋城へと向かいます。

右下には「岩屋谷磨崖石塔群」の

案内があり、気になるものの

行く気力は無し・・・

メイン道路へ。