豊川稲荷(妙厳寺)奥の院

豊川稲荷と大寧寺

神仏習合だった豊川稲荷は、

明治政府の神仏分離政策で、

大きな危機に遭遇するも

なんとか切り抜けています。

その一助となった人物が、

山口県長門市、

大寧寺の四十五世簣運泰成です。

彼は多くの人が処刑された

奇兵隊脱退騒動の処断に抗議して

山口を脱出し、愛知の豊川稲荷に

身を寄せていましたが、

彼はそれ以前に、

文久三年(1863)、

八月十八の政変に於いての、

七卿落ちで

京都より山口に落ち延びていた

後に明治新政府の要人となる

三条実美らを手厚く保護し、

深い信頼関係を構築していたのです。

また、明治新政府に長州藩出身も

多くいた事もプラスして、

豊川稲荷つぶしを阻止する

大きな力となったようです。

そんな関係で、

大寧寺境内には、豊川稲荷を勧請した、

長門豊川稲荷が鎮座しています。

5年ほど前、

「大寧寺の変」で滅亡した

大内義隆の墓をお参り後、

参拝した時の写真です。

参道の鳥居に掲げられた神額には、

「長門 豊川閣」と刻まれています。

この参拝で豊川稲荷と大寧寺の関係を

初めて知ったのですが、

こうして本家の豊川稲荷に

参拝出来る日が来るとは、

ホント感無量です・・・

天龍白大大神(奥の院内殿)

ここで参拝順路を再確認。

右奥の霊狐塚から奥の院の裏側を歩き、

納符堂を通り、奥の院本殿へ、

その後、景雲門をくぐり、

大本殿前に戻るコースになります。

霊狐塚から少し行くと、

「さあ、こちらへどうぞ!」

そんなサインに受け取れる

「天龍白大大神」と

染め抜かれた提灯群に遭遇。

ただ、何故かここは参拝順路の

地図に記されていないので、

ちょっと不思議に思いながらも

導かれたまま奥へ・・

お〜!この御神木、

まさに龍神様ですよ!

なんか見てるだけでも

霊験に触れてる気がしますね。

垣根の向こう側の建物は、

奥の院の後ろ側(内殿)にあたり、

大本殿建立前の旧本殿内陣の建物を

奥の院の本殿としたものです。

天龍白大大神は、吒枳尼真天様と

お狐様をこの地に導かれた龍神様のようで、

ここはある意味、

豊川稲荷発祥の地なのかも知れません。

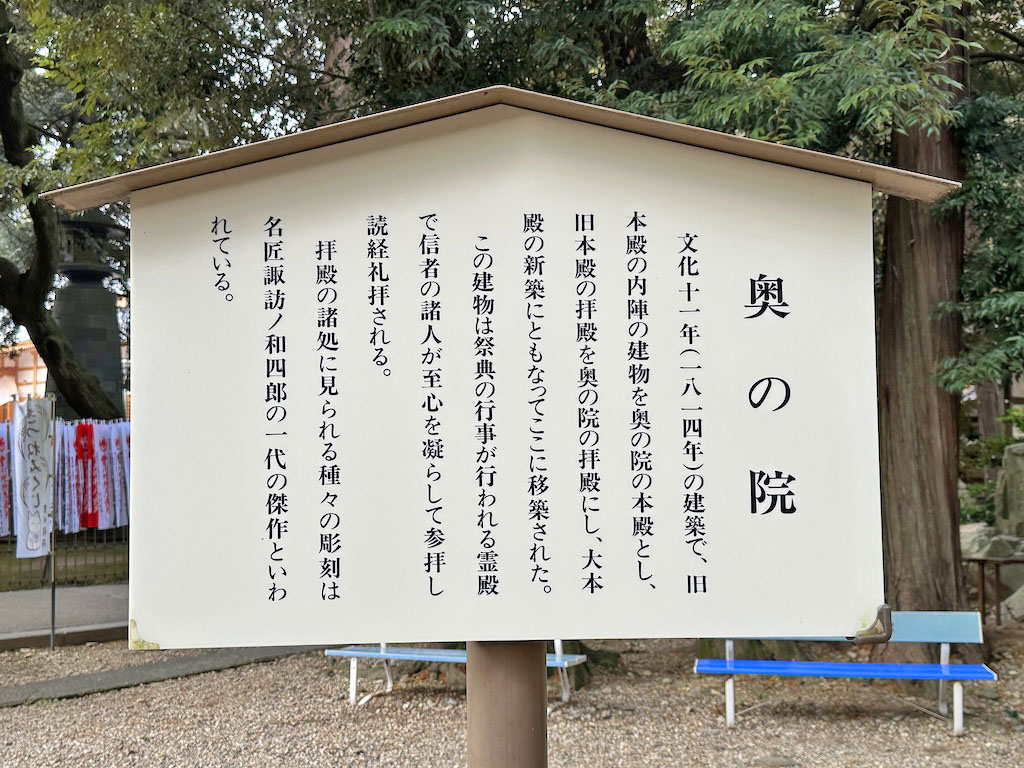

奥の院

天龍白大大神から少し歩き、

奥の院に到着。

杉の木(御神木)が立ち並び、

参道正面から見ると、

拝殿は隠れるように建っています。

右に位置を変え拝殿を撮影。

杉の木の高さを確認する為、妻登場。

拝殿前に到着。

「奥の院」

「文化十四年(1814)の建築で、

旧本殿の拝殿であったものを移築」

「彫刻は名匠諏訪ノ和四郎の

一代の傑作といわれている。」

このように記されています。

拝殿内へ。

彫刻は金網で見えにくいけど

麒麟や龍神様は分かります。

参拝。

奥を覗くと提灯が

異世界を演出しています・・

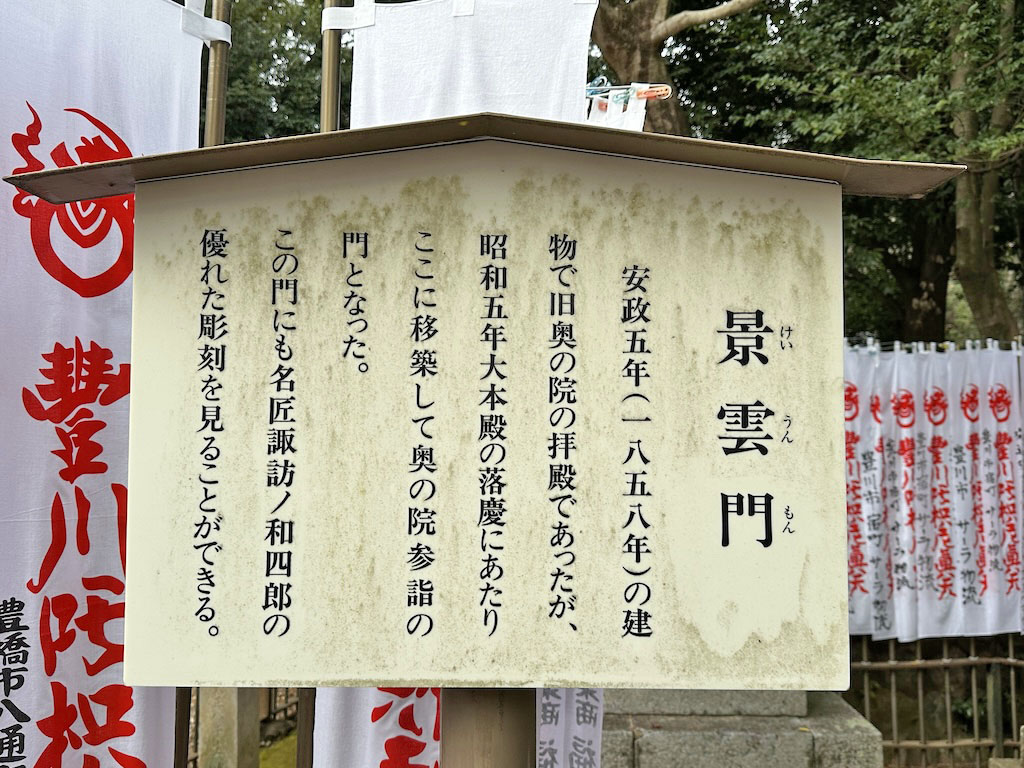

景雲門

先にこの門の案内を確認。

「景雲門」

案内を書き出すと以下になります。

「安政五年(1858)の建立で

旧奥の院の拝殿であったが、

昭和五年大本殿の落慶にあたり

ここに移築して奥の院参詣の門となった。

この門にも名匠諏訪ノ和四郎の優れた

彫刻を見ることができる。」

安政五年と言えば、

多くの人が処刑された安政の大獄の年、

豊川では穏やかな中、諏訪ノ和四郎が、

彫刻に勤しんでいたという訳です。

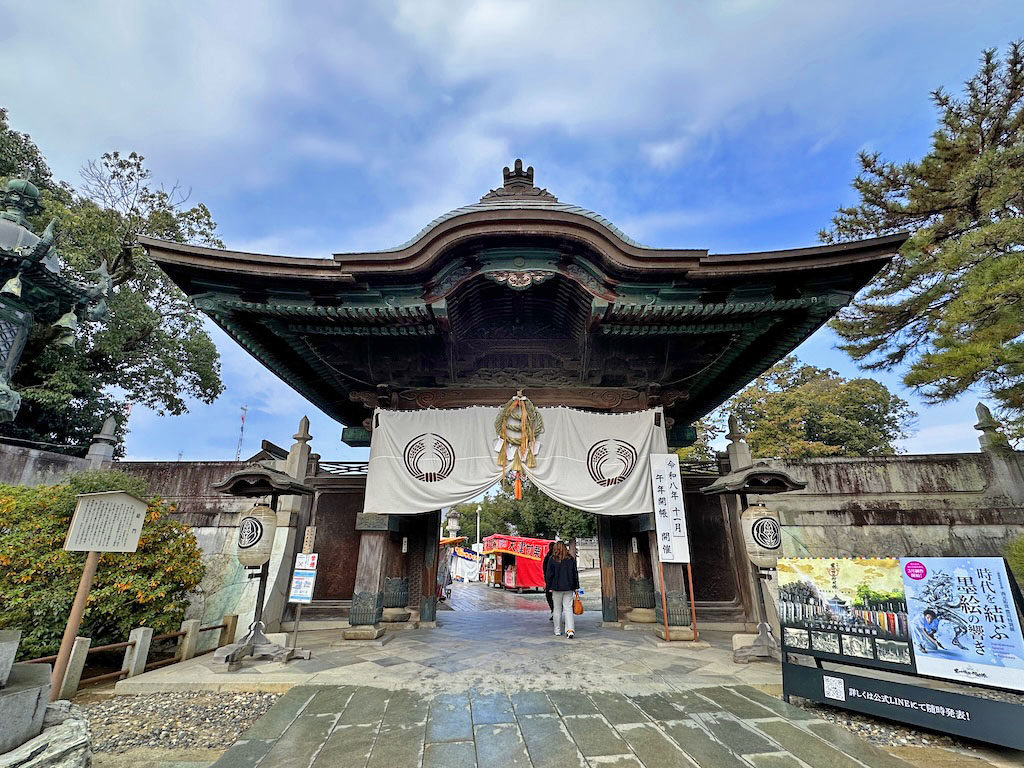

境内内側から撮影。

境内外側から撮影。

拝殿の面影もかなり残っていますね。

諏訪ノ和四郎の彫刻。

豊川稲荷の特筆すべき点は、

各所に「金網」を用いて、

文化財防護策を万全にされている事。

見る側からすると少し残念ですが、

これも過去の経験から導き出した

答えなのでしょう・・・

門右側の大黒天。

参拝。

門左側の地蔵菩薩。

参拝。

大本殿前

再び大本殿前に戻り、

庭園からの眺めを堪能します。

この風景、癒される〜!

「いつもの猫ちゃん、

今日はここにいないね・・・

会いたかったのに・・・」

お隣の人のこんな会話が耳に(笑)

猫ちゃん?

そう聞いた瞬間、

「きっと霊狐塚で出会った

あの猫ちゃんだ〜」と

僕も妻も同じことを考えたのです。

こちらが霊狐塚で出会った猫ちゃんです。

参拝者の心を癒してくれる

マスコット的存在だったのかな?

ここでツーショット完了。

総門から出る頃には青空に・・

総門前のお土産屋さん。

中に入ったまでは覚えていますが、

買い物したかどうかは、

忘れています(汗)