淀城(京都市伏見区)

水城を妄想・・

妻が行きたいと言ったので、

淀城を訪問したのですが、

半年も前の事なので、

妻は既に忘れているかも知れません・・

このブログで、

思い出せばいいのですが・・(笑)

それはさておき、

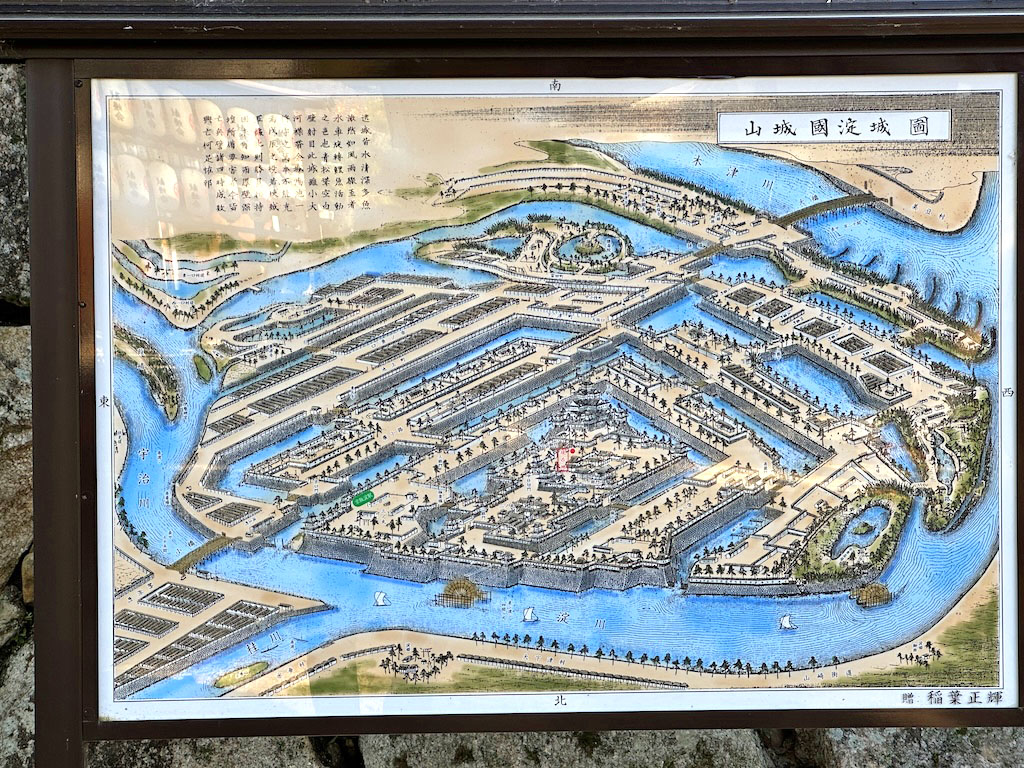

明治初期までの淀城は、

下記の絵図のように水城でした。

素晴らしい絵図ですね!

「贈 稲葉正輝」とありますので、

藩主の子孫の方でしょう。

また、

この図は上側が南、下側が北で、

通常我々が使うものとは逆視点から

描かれていますが

天守を見るにはこの方向が、

ベストのように感じます。

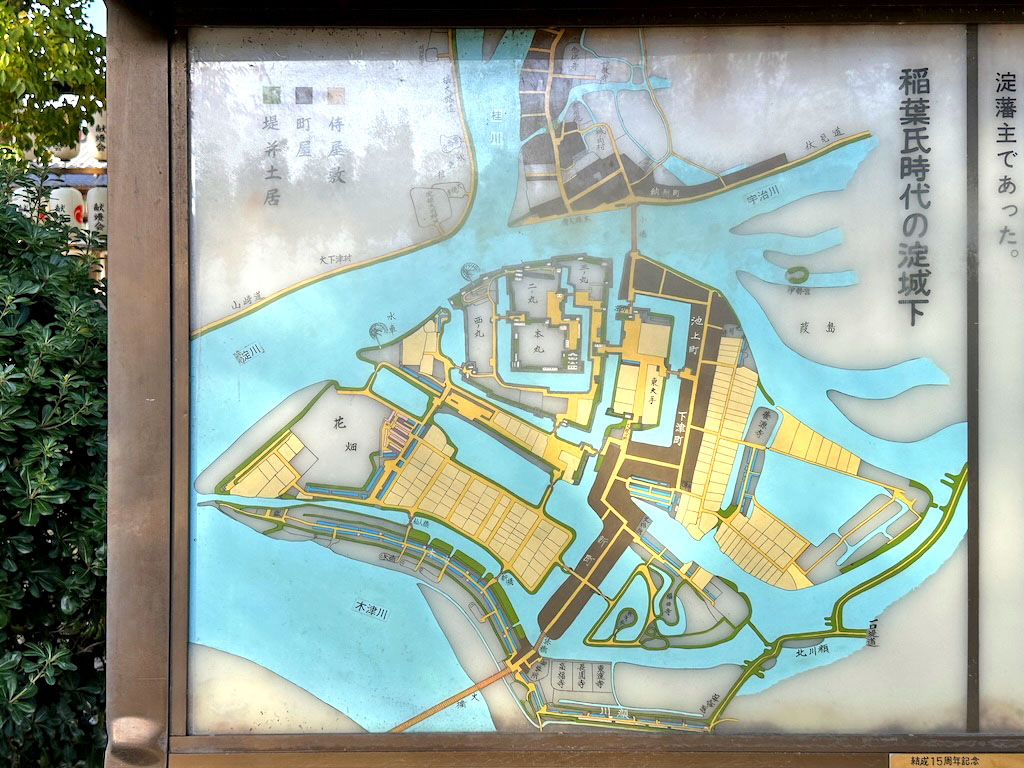

こちらは上側が北になっています。

堀が多用されている城というよりも

「水に浮かぶ城」という表現の方が

ピッタリかな?

そして、現在の状況は・・・

丸で囲んだ部分が往時の淀城の城域で、

現在は本丸の西と南、

それに天守台東側の堀が残る程度で、

あとは全て陸地になっていますが、

思った以上に広大な城域だったことが

理解できます。

という事で、妄想は終了(笑)

淀城の絵図があって本当に良かった!

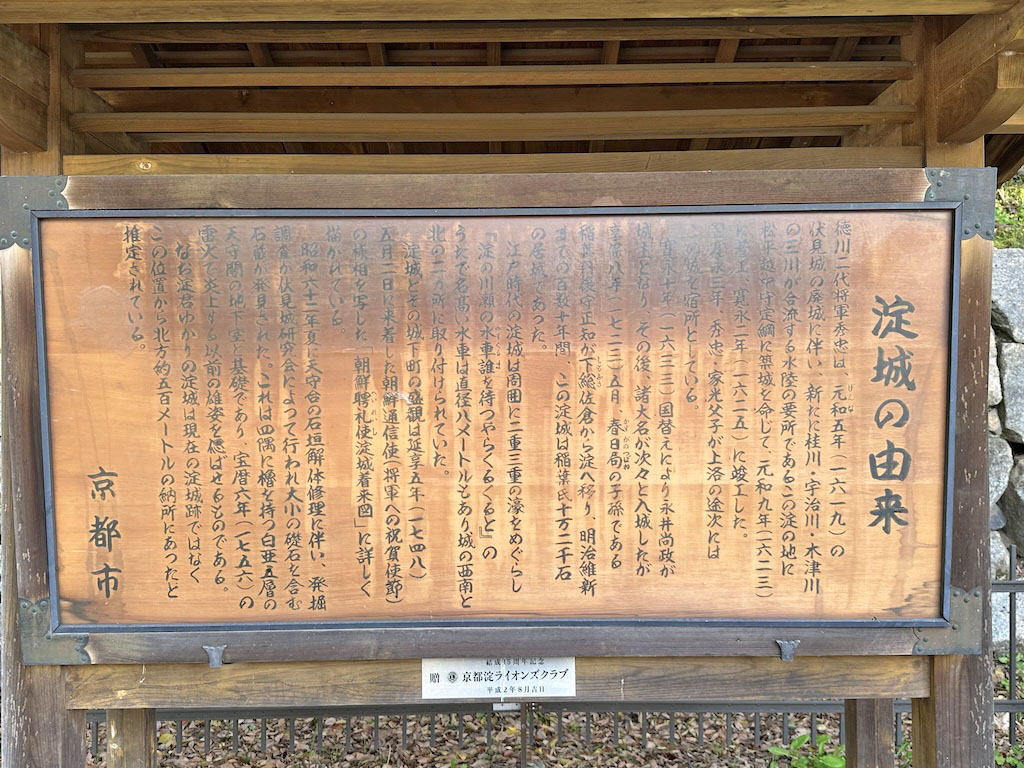

淀城の由来

妄想した後は、内容へ(笑)

案内板を確認してみます。

「淀城の由来」

「二代将軍秀忠は、元和五年(1619)の

伏見城の廃城に伴い、

新たに桂川・宇治川・木津川の三川が

合流する水陸の要所であるこの淀の地に

松平越中守定綱に築城を命じて、

元和九年(1623)に着工、

寛永二年(1625)に竣工した。

翌寛永三年、秀忠・家光父子が

上洛の途上には

この城を宿所としている。

寛永十年(1633)国替えにより

永井尚政が城主となり、

そこ後、諸大名が次々と入城したが、

享保八年(1722)五月、

春日局の子孫である

稲葉丹後守正知が下総佐倉から淀へ移り、

明治維新までの百数十年間、

この淀城は稲葉氏十万二千石の

居城であった。

江戸時代の淀城は

周囲に二重三重の濠をめぐらし

「淀の川瀬の水車誰をまつやらくるくると」

のうたで名高い水車は

直径八メートルもあり

城の西南と北の二カ所に

取り付けられていた。

淀城とその城下町の盛観は

延享五年(1748)五月二日に来着した

朝鮮通信使(将軍への祝賀使節)

の様相を写した

「朝鮮聘礼使淀城着来図」に

詳しく描かれている。

昭和六十二年夏に

天守台の石垣解体修理に伴い、

発掘調査が伏見城研究会によって行われ

大小の礎石を含む石蔵が発見された。

これは四隅に櫓を持つ

白亜五層の天守閣の地下室と基礎であり、

宝暦六年(1756)の雷火で

炎上する以前の雄姿を偲ばせるものである。

なお淀君ゆかりの淀城は

現在の淀城跡ではなく

この位置から北方約五百メートルに

あったと推定される。」

この案内には、

元和五年(1619)伏見城「廃城」と

書かれていますが、その4年後、

元和九年(1623)、伏見城で、

家光さんが将軍宣下を受けています。

廃城決定後でしたが、

やはり即終了ではなく、

必要な建物だけを最後に残しながら

淀城の完成を待って、

ゆっくり廃城を完了したことが

改めて理解できますね。

これって、

お金があるからこそ為せる技かな?(笑)

本丸・天守台

本丸と二の丸の一部は、

與杼神社が鎮座し、

僕たちの淀城散策は、

その境内からスタートとなります。

藩祖を祀った稲葉神社の参道左には、

天守台下側の石垣が見えていますね。

北東側から見た天守台。

犬走りがある天守東側の堀。

この犬走りを見ましたが、

ちょっとレアな造りかも知れません。

正面から。

西側から見た天守台遠景。

冒頭の絵図は天守台下にあります。

門扉は自由に開閉できるのですが、

この時はそれとは知らず南側の登城口へ。

こちらは後から撮った

超ミニの枡形虎口。

ここから登ります。

天守台正面。

こちらの扉は開きません(笑)

扉の外から天守部分を見学。

北西隅から。

北側へ。

すると目の前を電車が通過!

思わぬ所で城と電車のコラボを見られ、

僕たち二人のテンションは

これで爆上げです(笑)

刻印された石垣も発見。

薩摩藩が持って来たのか?

いや丸に十字が突き抜けてるから

違うか〜(笑)

ここでツーショット完了。

水濠(堀)

案内に「濠」と記されていたので、

濠の文字を使ってみました(笑)

南側の堀横。

本丸方面も見えます。

南西隅から見た堀。

西側の堀。

明治天皇御駐蹕之址

堀沿いに歩くと見えてくるのが、

かつては櫓台だったと思われる

石垣の上に立つ標柱です。

算木積みを確認。

明治天皇御駐蹕之址。

慶応四年、鳥羽伏見の戦いの数ヶ月後、

この淀城に宿泊されているのです!

淀藩が中立を守ったからこそ、

明治天皇も寝所に出来たのですね・・

難しい漢字、

読み仮名が欲しいかな?(笑)

石碑

駐車場に戻る途中の石碑を二つ。

慰霊碑に参拝。

子爵 稲葉正凱(まさよし)氏の

謹書による「淀城趾」碑。

ここまでで、

淀城の散策は完了し次なる目的地、

会津藩をはじめとする

幕府軍側のお墓へと向かいます。