與杼神社(京都市淀本町)拝殿・本殿

まさかの佐賀県

與杼神社は、

淀城の中に鎮座しているから

「よど」なのかと思っていたら

それは全く違っていて、

遠く離れた九州、佐賀県の

與止日女神社からの勧請だから

「よど」だったのです!

僕たちは十数年前、

與止日女神社に参拝していますので、

これを知った時の感激は

ひとしおでした(笑)

これほど気分が高揚したのも

何も知らなかったからで、

予習はしない方がいい場合も

あるという良い例?ですね(笑)

御由緒書

僕たちは御由緒を読んで、

佐賀県からの勧請だと

知ったのではなく、

本殿参拝後、

千年ぶりに川底から発見されたという

「基礎石」で知ったのですが、

先に、御由緒書を抜粋してみます。

「豊玉姫命、高皇産霊神、

速秋津姫命を祀り、

古くは、淀姫社、

又は水垂社と呼ばれていた。

社伝によれば、

応和年間(961〜964)、

僧千観内供が、肥前国(佐賀県)河上村の

淀大明神を勧請したことに

始まると伝えられている。

当初、水垂町に祀られ、

桂川の水上運輸の守護神として

人々から崇敬されていたが、

明治三十三年(1900)に

淀川改修工事のためここに移された。」

ここで書かれた淀大明神が、

豊玉姫命の事だと思われますが、

神社でいただいたご由緒書きには、

次の部分が続いています。

「延喜式(901〜)第9巻

「山城国乙訓郡」に、

與杼神社の名がある処からみて、

応和年間より以前に

鎮座していたと考えられます。

延喜年間に鎮座していた神社を

「式内社」と呼びます。」

これは確かな記録なので、

間違いないところでしょう。

また、

「基礎石」も確かな証拠ですから

佐賀県との関係も、

大いに尊重したいものですね。

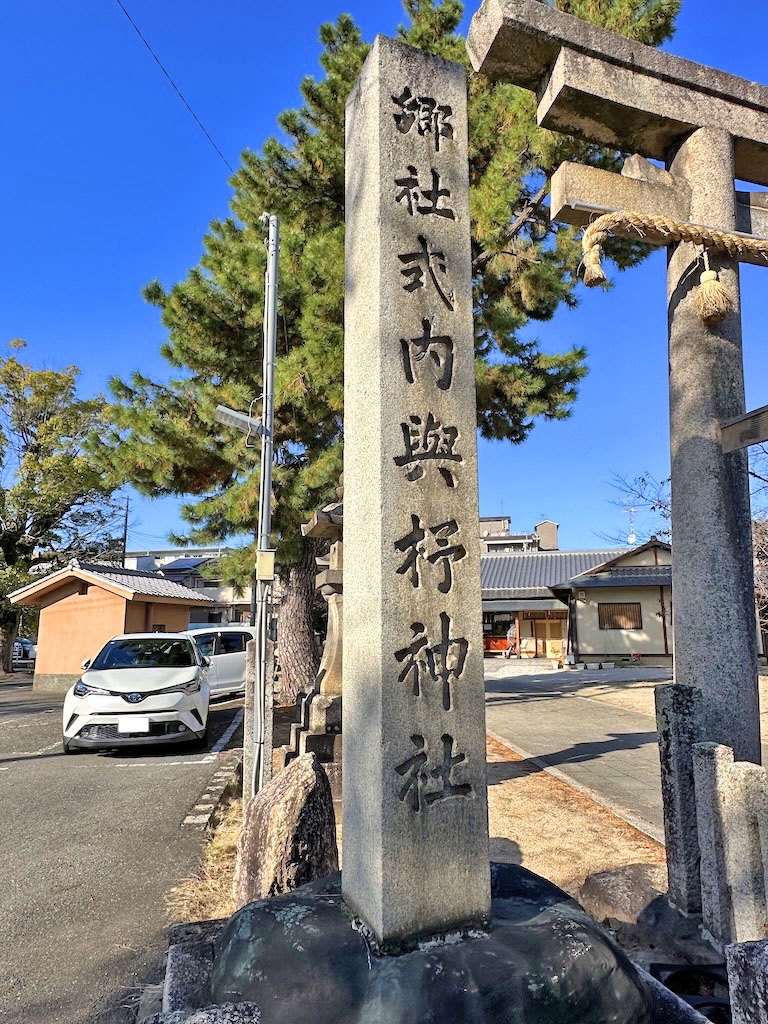

参道

駐車場から社頭へ戻って参拝開始。

一の鳥居。

社号標。

「祭神」の文字のみが陽刻で、

御祭神の名前は陰刻です。

鳥居の袂に建つ

延享五年(1748)寄進の燈籠。

ここから本殿までは一直線。

しめ縄が渡された左右のイチョウの木。

実に神々しくて、

思わず足を止めてしまいます。

なんだか御神木と注連縄が

結界を示しているようで、

ちょっと緊張・・

全く緊張していない妻は

御神木とツーショット(笑)

拝殿へと歩き出しますが、

やはり御神木が気になり

振り返ると・・

う〜ん、やっぱ素晴らしい!

拝殿

再度回れ右して

国指定重要文化財の拝殿へ。

舞殿のような形ですが、

文化庁のサイト、

文化遺産オンラインによると

「慶長十二年(一六〇七)

豊臣秀頼の再建した社殿で、

明治三十三年に旧淀城内の

現在地に移築されている。

(中略)

拝殿は旧舞殿で簡素な意匠であるが、

(中略)桃山時代の特徴を

よく示している。

近世社殿形式の一典型である。」

このように記されていますので、

やはり舞殿でした。

秀頼さんは儚い生涯でしたが、

現在でも多くの寺社に名を残し、

運命に定められた寿命を

全うされたとも言えるでしょう・・

こけら葺きの屋根、

渋いですね〜!

拝殿近くの御神木と妻。

本殿

豊臣秀頼が再建した本殿は、

先ほどの拝殿と共に、

ここに移築されましたが、

昭和50年に、

年少者のロケット花火により全焼し、

昭和55年、

新たな本殿が再建されています。

僕も小学校2年の時、

ロケット花火で近所の畑を焼いてしまい、

親に連れられて農家の方に

お詫びに行った過去があるので、

年少者の行為を非難する資格は

ありません・・・

本殿。

再建とはいえ、

こちらも素晴らしい意匠ですね。

参拝。

本殿右横の境内社にも参拝。

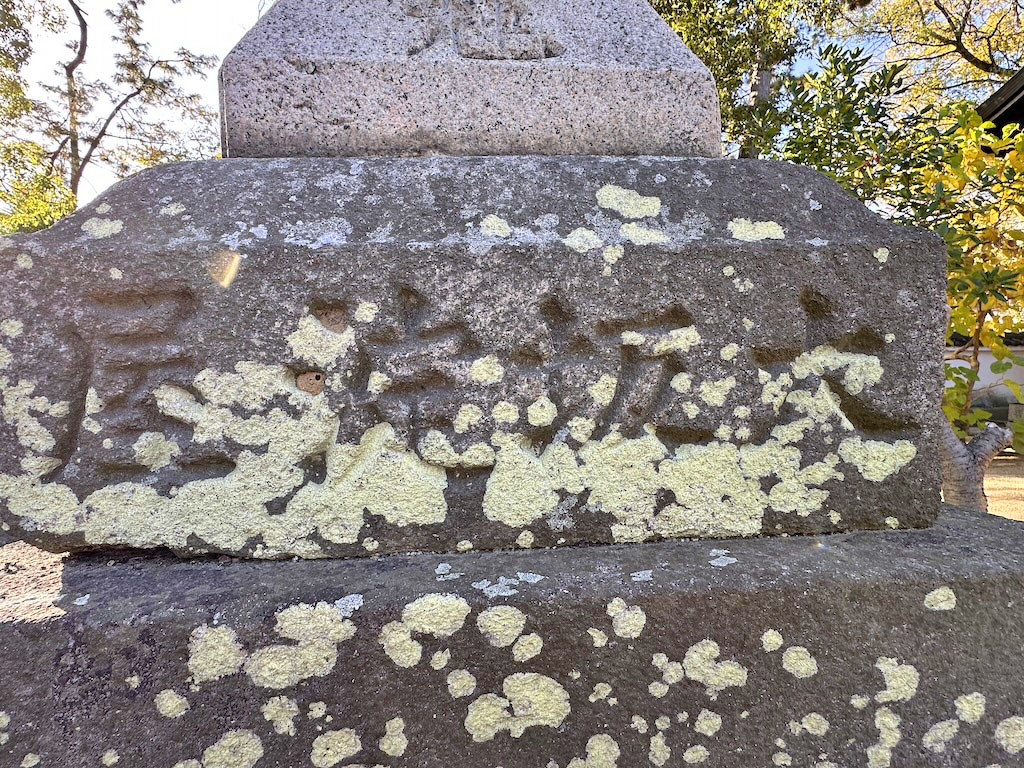

基礎石

遂に「感動物語」の始まりです(笑)

本殿左側に白壁に囲われた

特別な一角を発見・・

気になりながらも

まずは手前の灯籠の案内を確認。

「江戸時代の豪商ゆかりの

大阪淀屋の高灯籠」

「江戸時代初めの豪商淀屋の初代

岡本与三郎(淀屋常安)は、

淀周辺の岡本荘の出身との説もあり、

又この淀の地に家や田地も

所有していたと記録に残っている。

しかし淀屋は幕府を凌ぐほどの

財産を有したが、

宝永二年(1705)五月に

闕所(けっしょ)となり、

財産没収と所払いの処分となった。」

寶暦己卯仲春日は

宝暦九年(1759)のことで、

四年後の宝暦十三年(1763)には、

大阪の元の地(淀屋橋の南詰め一帯)に

木綿問屋として

「淀屋清兵衛」(後期淀屋)を公称して

再興を果たした。

淀屋ゆかりの者がこの高灯籠を寄進して

再興を宣言したことを

示したものともいえる。」

お上に目を付けられると、

理不尽な言いがかりをつけられ、

潰されるのは今も昔も

全く同じですね(汗)

右側の灯籠。

御年270歳弱。

随分と長生きされています(笑)

左側の灯籠。

案内通り「寶暦己卯仲春日」と

刻まれています。

仲春日とは大体3月頃の事でしょう。

「大阪淀屋」の刻銘は、

太く、そして深く彫られ、

「遂に淀屋は復興したんたぞ!」

そんな強い意志が伝わってきますね。

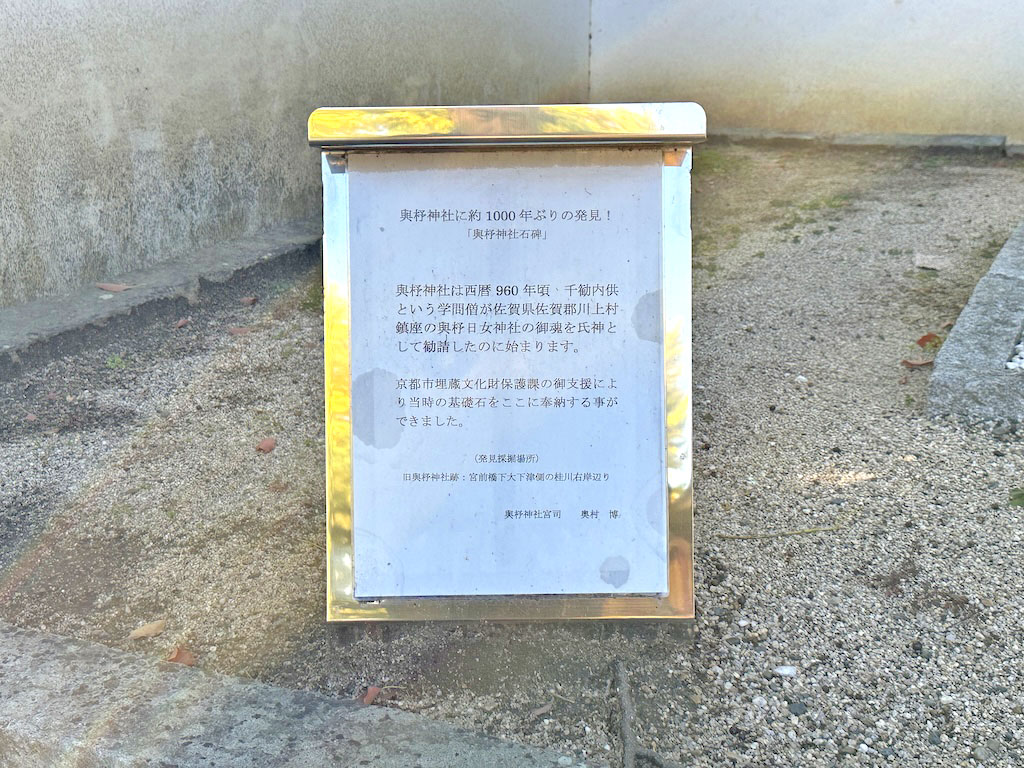

そしてここからが本番(笑)

こちらの案内で、

冒頭に書いた「基礎石」を知ったのです。

「與杼神社に約1000年ぶりの発見!」

「與杼神社の石碑」

「與杼神社は西暦960年頃、

千観内供という学問僧が

佐賀県佐賀郡川上村鎮座の

與杼日女神社の御魂を

氏神として勧請したのに始まります。

京都市埋蔵文化財保護課の御支援により

当時の基礎石をここに

奉納することができました。

(発見採掘場所)

旧與杼神社跡:宮前橋下大下津側の

桂川右岸辺り」

もちろん、

大いに佐賀県に反応しましたが(笑)

奇跡的なのは、偶然にも、

1000年前の石が発掘された事で、

與杼神社には、

相当な御神威があるのでしょう!

石に参拝。

平安時代の石か・・・

言葉がないほどに感動です・・・

ひとまずツーショットを完了。

この後は稲荷社などの

境内社を巡ります。

(続く)