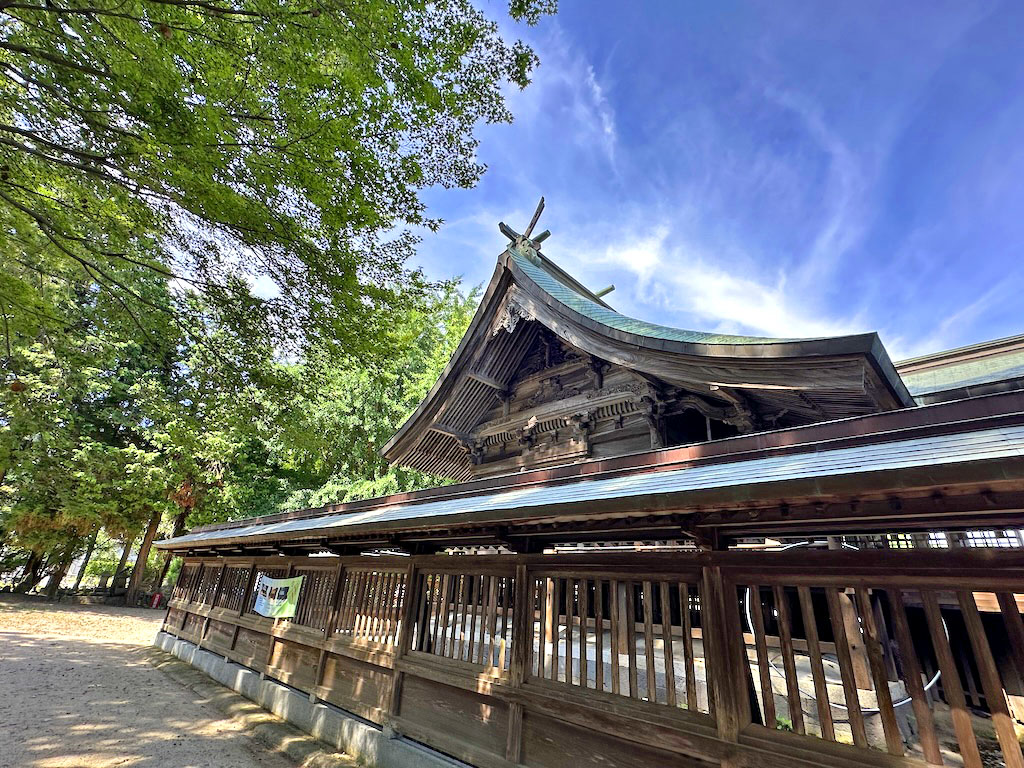

與止日女神社(佐賀市)御社殿

世田姫(よたひめ)

與止日女神社参拝の前に訪問した

肥前国庁跡資料館で展示されていた

肥前國風土記には、

以下が書かれています。

「川上に石神あり、名を世田姫といふ。

海の神 鰐魚を謂ふ

年常に、流れに逆ひて潜り上り、

此の神の所に至るに、

海の底の小魚多に相従ふ。」

この文章とともに、

解説には「世田姫(与止日女神)」とあり、

與止日女神社の写真が付けられていました。

風土記の編纂時期は與止日女神社創建から

150年ほど後の事なので、

時系列的にも整合性があり、

世田姫が訛って?(笑)

與止日女となったと推定できます。

編纂から1300年経ち、

全国ほとんどの風土記が散逸した中、

完本ではないにしろ

肥前國風土記が残っていたことは、

佐賀県(長崎県)にとって、

大いに寿ぐべきことでしょう!

略記

ここで境内の略記を抜粋します。

「與止日女神社略記

【御祭神】

與止日女神命(神功皇后の御妹)、

また豊玉姫命(龍宮の乙姫様)とも

伝えている。

御神徳:海の神、川の神、水の神として

信仰され、農業をはじめ諸産業、

厄除開運、交通安全の守護神。

【由緒】

欽明天皇二十五年(564)創祀され、

縁起式内社で、のち肥前国一宮と崇められ、

弘長元年(1261)正一位を授けられた。

朝廷の御崇敬あり、また、鎌倉幕府をはじめ

武門、領主、藩主の尊信を受けた。」

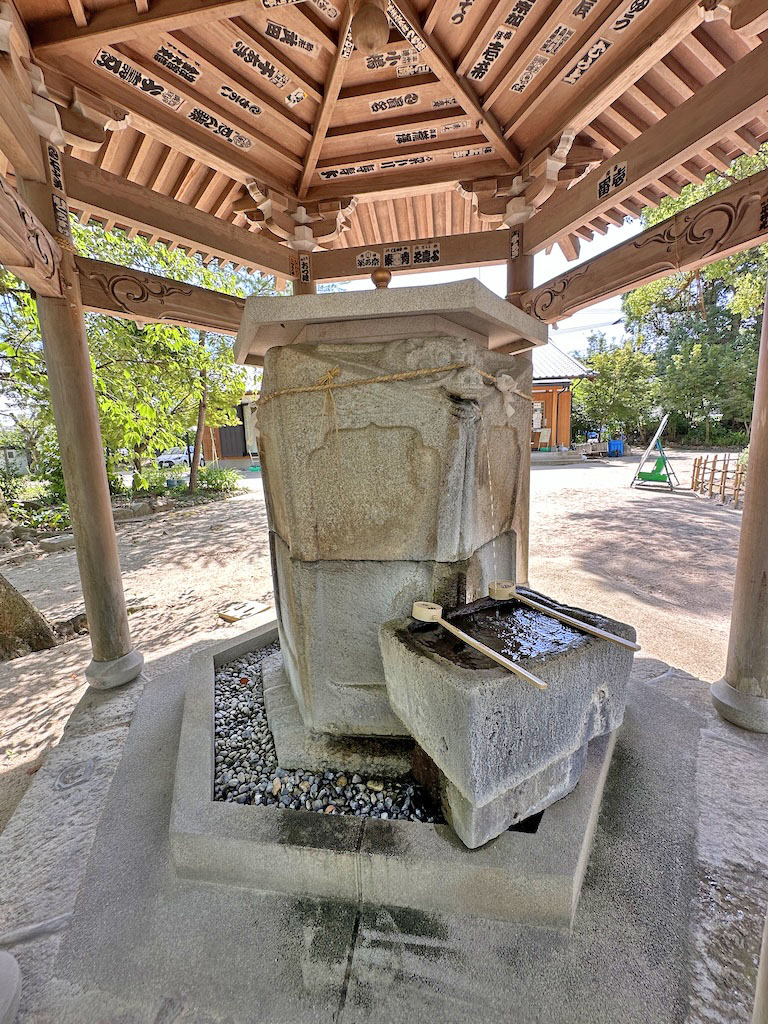

手水舎

少し奥へ行くと手水舎が見えてきます。

五角形ですね!

以前も見ているはずですが(笑)

独創的なデザインの手水鉢。

龍神様のお口から聖水をいただき、

身も心も清らかに・・なったはず(笑)

拝殿

さらに奥へ。

拝殿。

拝殿軒下の風鈴、癒されますな〜!

弘化四年(1847)奉納の賽銭箱に

現代の銭を投入!

拝殿内まで入れるので、

ちょっと見学。

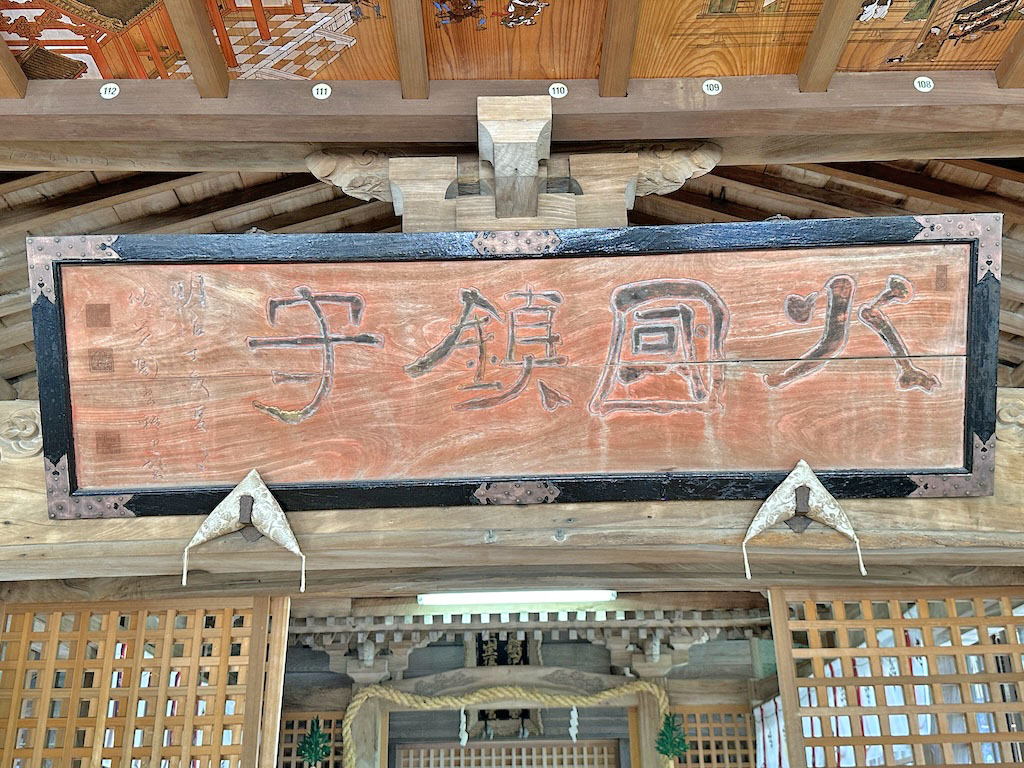

「火國鎮守」

明治に書かれたものですが、

「火国」とは「肥前」(佐賀・長崎)と

肥後(熊本)が一つの国だった時代の

古い呼び名です。

しかしここでの火国は、

恐らく肥前の「火」でしょう・・

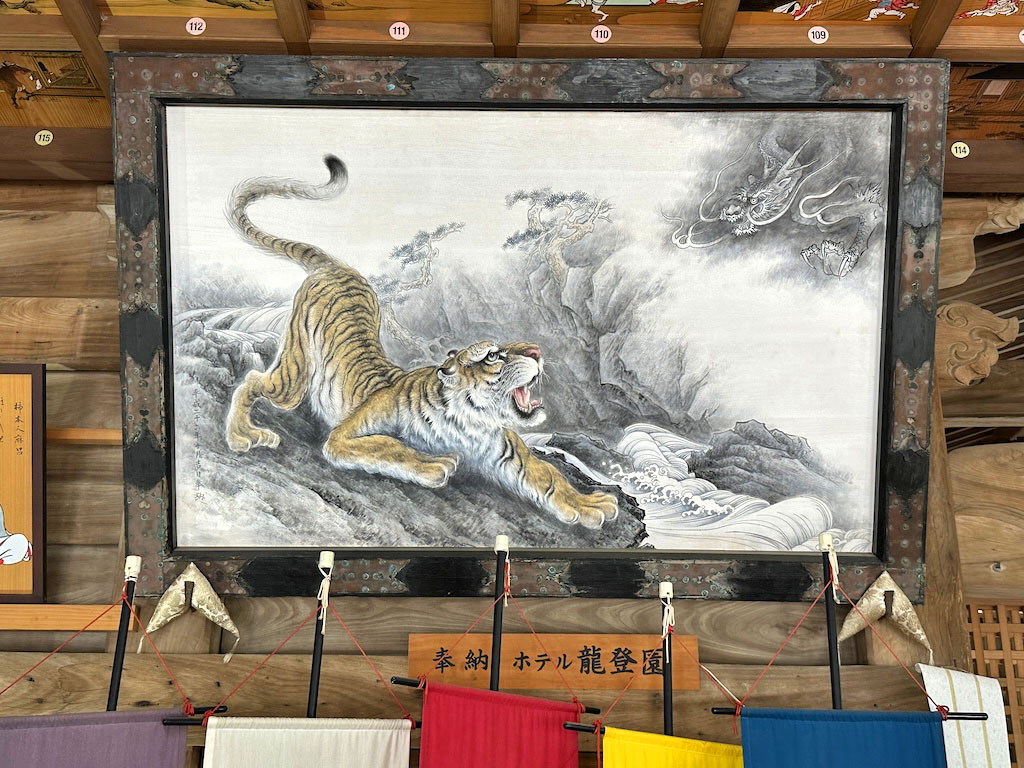

妻が気に入った絵馬「龍虎図」。

ご近所、川上峡温泉、

ホテル龍登園さんの奉納です。

天井絵。

三十六歌仙扁額(多分)

涼しげな絵馬掛けの風鈴。

そして、拝殿の外に出た瞬間、

妻が雄叫びを(笑)

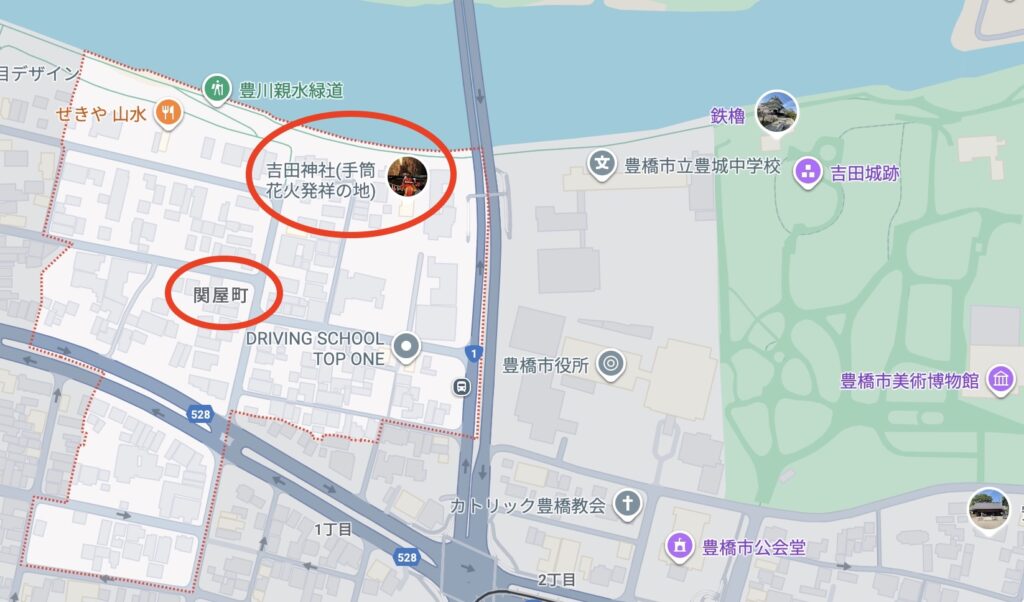

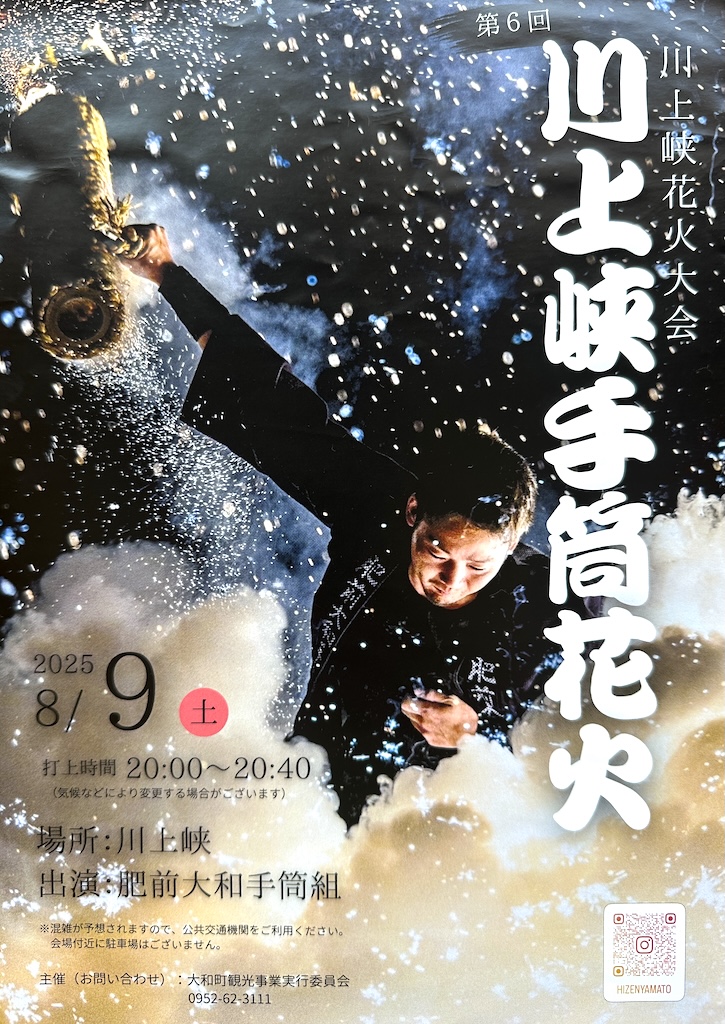

「あっ!手筒花火だ!」

お〜これは正しく手筒花火ですよ!

真上から。

「與止日女神社様

令和四年 夏

肥前大和手筒組」と記された

奉納絵馬が掛けられています。

肥前大和手筒組のインスタを見ると

写真と共に、

「毎年ご指導、伝承頂ける

愛知県豊橋市の関屋組の先輩方々の

460年に渡る歴史に恥じることないよう

益々精進して参りたいと思います。」

このように結ばれています。

豊橋市関屋は手筒花火発祥の地、

吉田神社が鎮座する町名ですから

やはり本場で修行されていたんですね!

8月9日に行われた6回目の

川上峡手筒花火、

きっと大盛況だったことでしょう!

本殿

手筒花火の興奮さめやらぬうちに本殿へ。

参拝。

立派な御社殿です。

本殿裏の石祠群に参拝。

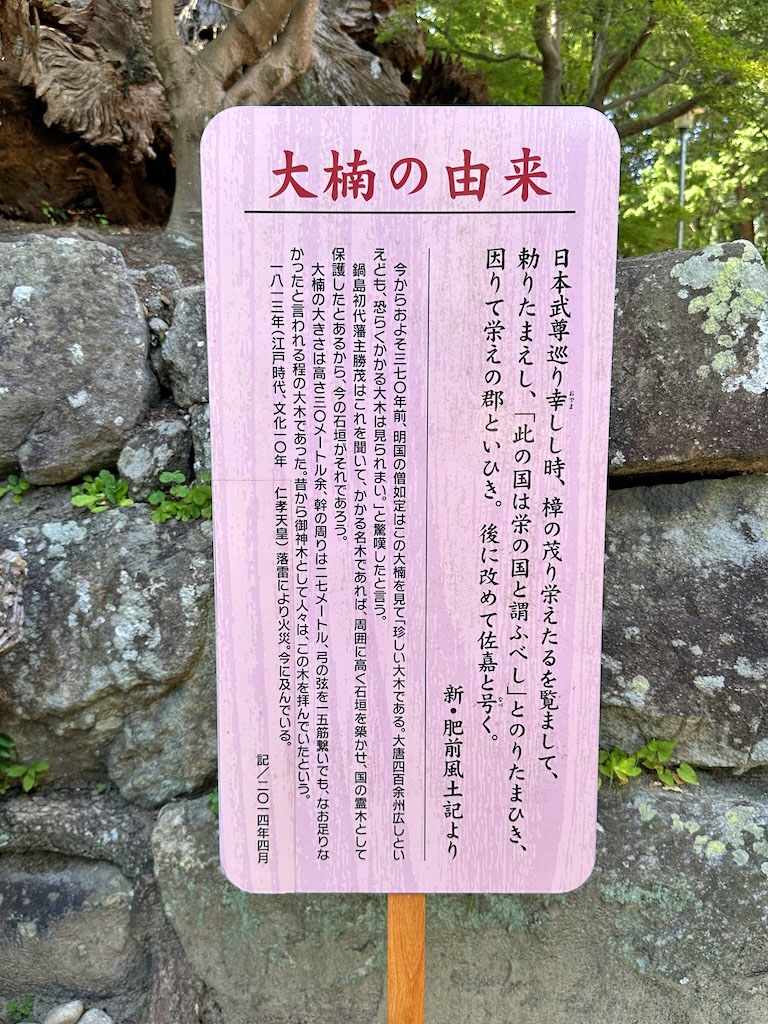

御神木

本殿横の御神木は、

200年前に倒れた大楠です。

妻が大好きなタイプ(笑)

案内を抜粋して

書き出すと以下になります。

「日本武尊、巡り幸しし時、

樟の茂り榮えたるを覧まして、

勅りたまえし、

「此の國は榮の國と謂うべし」と

のりたまひき。

因りて榮の郡といひき。

後に改めて佐嘉の郡と號く。」

「今からおよそ370年前、

明国の僧如定はこの大楠を見て

「珍しい大木である。明国にもない大木だ」

これを聞いた鍋島初代藩主勝茂は、

周囲に高く石垣を築かせたそうで、

この石垣がそうであろう。

大楠は高さ30m余、

幹の周りは27mの巨木であった。

昔から御神木として人々は、

この木を拝んでいたという。

1813(江戸時代、文化10年)、

落雷により火災、今に及んでいる。」

注連縄が張られ、

倒れても今もなお現役の御神木に参拝。

西門

最後に本殿裏の西門へ。

渋い門ですね!

県の重要文化財に指定されています。

案内を書き出すと

以下になります。

「室町時代後期(1470年以降)に

創建され、柱の楠材は当時のものと

言われています。

元亀元年(1570年)の今山の戦いで

一部焼失したが、元亀四年(1573年)、

龍造寺政家(隆信の長男)と

神代長良(勝利の長男)によって

修復再建されたもので、

町内では最も古い建物です。

昭和四十八年に大補修が行われています。」

表側から。

礎石に乗った(乗ってない?)柱の

朽ち具合が元亀の昔を

想起させてくれます。

そして、拝殿まで戻り、

最後の儀式を・・・

ツーショット完了(笑)

十数年ぶりの與止日女神社は、

基本は変わらないものの、

大きな進化は、九州における

手筒花火の聖地になっていること。

これからの與止日女神社の発展が

大いに楽しみですね!