全長寺(滋賀県長浜市)山門へ

甘い認識

賤ヶ岳の戦いにおいて、

柴田勝家の身代わりとなり

討死した毛受兄弟の墓にお参りし、

その過程で知ったのが、

毛受兄弟の菩提を弔う全長寺です。

お墓からも近いので、

予定がぎっしりの中でしたが、

欲張りな僕たちは参拝する事に(笑)

正直、

僕は全長寺を甘く見ていました・・

田舎の小さなお堂みたいな所だから

そんなに時間はかからないだろうと。

しかし

それは甘い認識でした・・

全長寺へは、ほぼ畦道で、

どうせ車なんか来ないだろうし、

車を停めても大丈夫と判断し、

のどかな風景を撮影していたら、

いきなり後ろに車が来てしまい、

慌てて車内に戻る羽目に!

ここで既に甘さが露呈していますね(汗)

しかも

田舎の小さなお堂なんかではなく、

めっちゃ規模が大きそうなのです。

僕たちが全長寺の駐車場に車を停めると、

後ろから来た車も横に駐車されたので、

降りてきたご夫婦に

「先ほどは道を塞いでしまい

申し訳ありませんでした!」

そう謝ると、

僕たちより少し先輩とお見受けする男性は、

「いや〜大丈夫ですよ

気にしないでください!」

こんな言葉に続け、

「どちらからいらっしゃったんですか?」

その問いに

「九州の福岡からです」と答えると

「へ〜そんな遠くから!

僕たち地元なんですが、

ここに来るのは初めてなんですよ。

意外と近くだと行かないもので・・」

こんな会話で和ませてもらいました。

ともすれば「負の思い出」になる所を

「良い思い出話」に転換させてくれた

優しいご夫婦に改めて感謝しています。

参道

まずは「お寺あるある」から。

「ただ 掌を 合わせる

それ だけで いいのです」

「参道」・「あじさい道」の案内。

観音様に挨拶し、

行市山を見ながら奥へ。

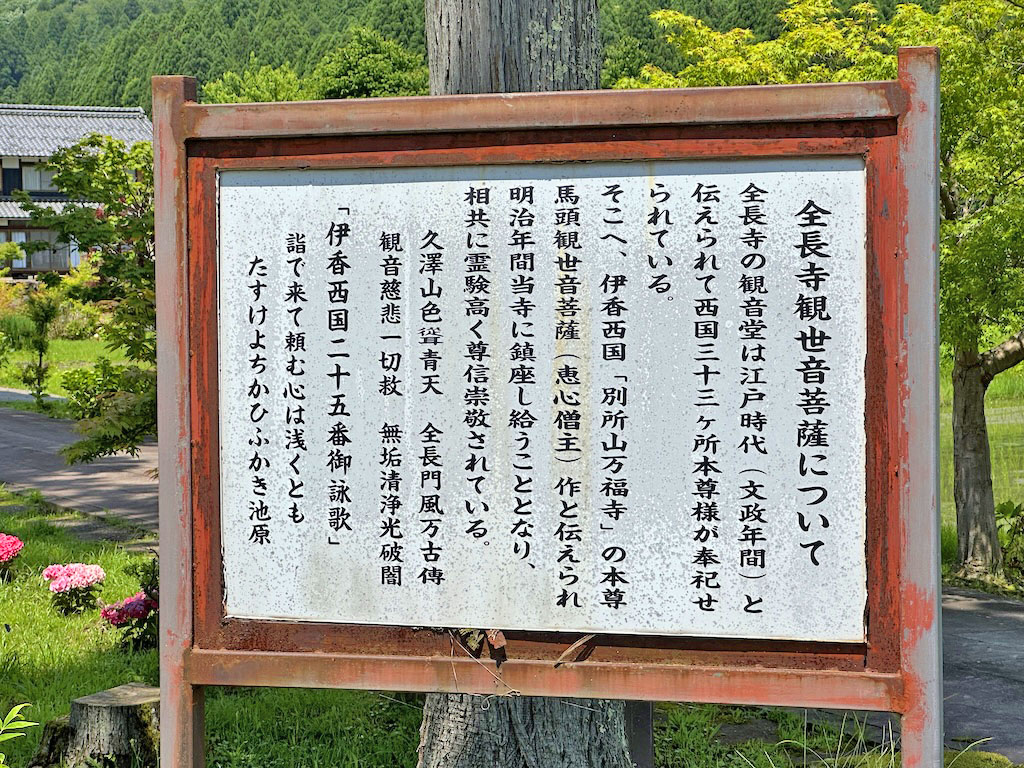

「全長寺観世音菩薩について」

「全長寺の観音堂は江戸時代(文政年間)と

伝えられて西国三十三ヶ所本尊様が

奉祀せられている。

そこへ、伊香西国「別所山万福寺」の本尊

罵倒観世音菩薩(恵心僧主)作と伝えられ

明治年間当寺に鎮座し給うこととなり、

相共に霊験高く尊信崇敬されている。」

このような経緯があったから

参道入口の案内には、

「別所山 万福寺」の名も

記されていたのですね。

参道右側の石仏に参拝。

左カーブを曲がり切ると

本堂まで一直線です。

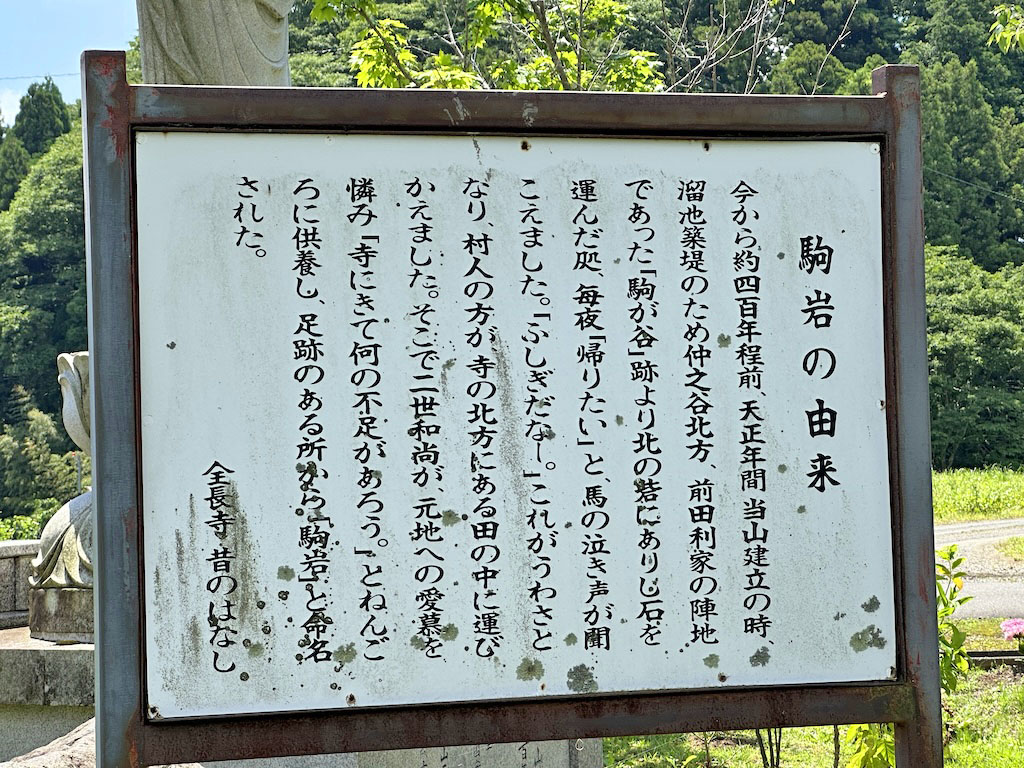

参道脇には「駒岩」と記された、

苔むして見るからに古い岩が

鎮座しています。

由来を書き出すと以下になります。

「今から約四百年程前、

天正年間当山建立の時、

溜池築堤のため仲之谷北方、

前田利家の陣地であった「駒が谷」跡より

北の砦にありし石を運んだ処、

毎夜「帰りたい」と

馬の泣き声が聞こえました。

「ふしぎだな〜。」

これがうわさとなり、村人の方が、

寺の北方にある田の中に運びかえました。

そこで二世和尚が元地への愛慕を憐み

「寺にきて何の不足があろう」と

ねんごろに供養し、

足跡のあるところから

「駒岩」と命名された。」

このような類の逸話は

各地で見かけますが、

実際に「駒岩」を見ると、

間違いなく「ただの岩」には、

見えないから不思議です・・

築堤の一部になるよりも、

お寺の境内で、

参拝者を出迎えたかったのでしょう!

珍しい品種のアジサイを発見。

これが「あじさいの道」の所以かな?

こんなアジサイがあったのか!

綺麗で珍しいですね〜!

スタンダードっぽい花。

これは繊細。

全く違いますが、

鶏頭の花を思い出しました(笑)

これもアジサイなんですよ!

後から知ったのですが、

全長寺には

「あじさいとだるま寺」の

キャッチフレーズがあり、

偶然でしたが6月17日という

あじさい真っ盛りな時期の参拝で、

「あじさい寺たる風景」、

大いに楽しませていただけました。

アジサイに囲まれた毘沙門天さん。

山門

アジサイに癒されながら山門へ。

存在感抜群のごっつい燈籠。

もうすぐ山門です。

古い石垣は、

昔の山門の基礎部分

だったのかも知れません。

こちらも「お寺あるある」(笑)

ニンニク食って臭かったり、

酒飲んで酔っ払ったものは、

お寺の境内には入れませんという意味ですが、

臭いはともあれ(笑)

酒は飲んでいないのでOKでしょう!

(続く)