全長寺(滋賀県長浜市)本堂

名前の由来は全長さん

全長寺というお寺の名前、

初めは「全長100m」とかの

2点間の長さを示す「全長」が、

頭をよぎってしまい(汗)

大変申し訳なかったのですが、

このお寺を創建したお坊様が

「全長」さんだからという事を知り、

ようやく

「2点間の長さ」ではなく「人」を

連想できる頭に進化しました(笑)

参道脇の由来を抜粋・要約すると

以下になります。

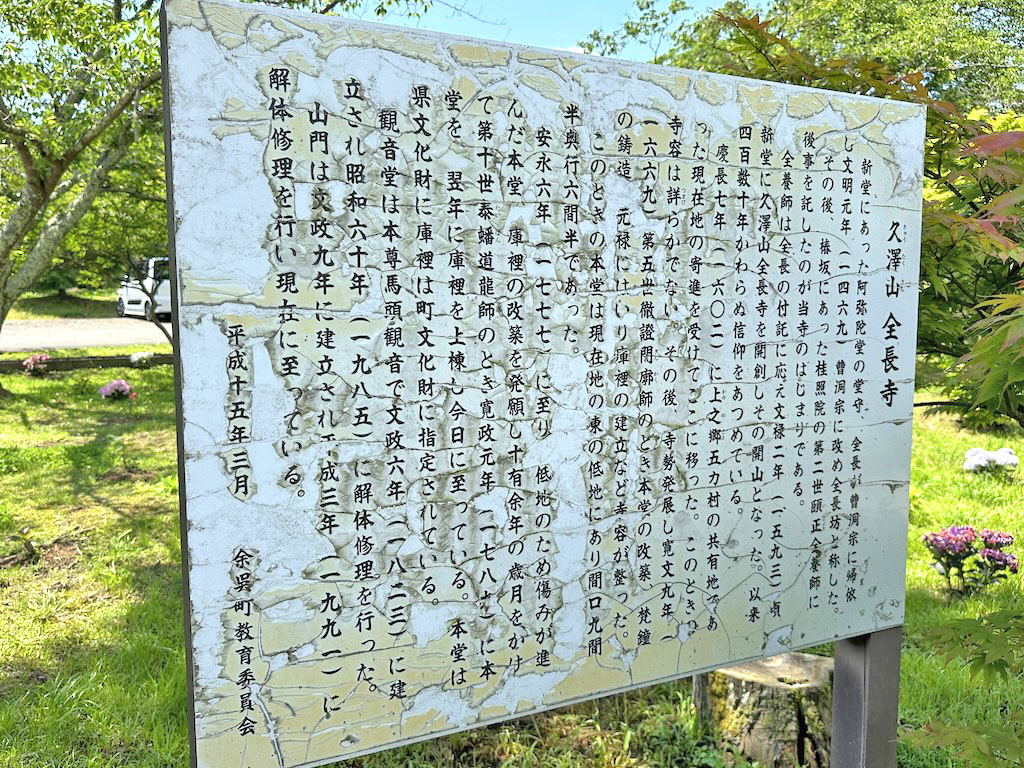

「久澤山 全長寺」

「新堂にあった阿弥陀堂の堂守、

全長が曹洞宗に帰依し文明元年(1469)

曹洞宗に改め全長坊と称した。

その後、椿坂にあった

桂照院の第二世頣正全養師に

後事を託したのが当寺のはじまりである。

全養師は全長の付託に応え

文禄二年(1539)頃

新堂に久澤山全長寺を開創し

その開山となった。

慶長七年(1602)現在地に移り、

何度かの修築を経て、

寛政元年(1789)に本堂を、

翌年に庫裡を上棟し今日に至っている。

観音堂は本尊馬頭観音で、

文政六年(1823)に建立され、

また、

山門は文政九年に建立されている。」

鎮守

参道脇のバラエティーに富んだ

アジサイたちに癒された後、

山門をくぐります。

山門の建立は文政九年(1826)。

200歳ほどになりますが、

解体修理などで、

美しく維持管理されています。

そして、

ここで一つレアなものを発見・・

何故か神社のように

注連縄が張ってあります。

山門をくぐると

右手前には小さなお堂があり、

先には巨大な屋根の本堂が見えています。

お堂というか境内社というか・・

「鎮守」とあります・・

鰐口ではなく鈴ですし、

山門にも注連縄があったし

ここは、

神仏習合の「鎮守社」的なものでしょうか。

お狐様がいらっしゃるので、

稲荷社に当たるのかも?

(詳細は不明です)

東司(とうす)

再び参道へ。

ここから見る伽藍はホント壮観で、

前回のブログでも書きましたが、

田畑の中に、

ここまで立派な寺院があるとは

全く想像していなかっただけに

ギャップ萌えしまくりです(笑)

本堂正面。

そして、手前にあるのが、

こちらです。

「東司 御手洗」。

このトイレ、

めっちゃ気合が入っていますね!

エントランスには石庭が設られ、

建物には正確な時刻を刻む

時計がかけられています。

しかもちゃんと

「東司」の名前も表示されていて、

禅宗寺院七堂伽藍の一つとして、

存在していることを

表しているのかも知れません。

そして、

「東司」の文字を見ると曹洞宗の大本山、

永平寺の東司を思い出します・・・

ちなみにこちらが永平寺の東司外観で、

中にはトイレの神様(仏様)

「烏枢沙摩明王」が祀られていました。

1年ほど前に行ったのですが、

果たして妻は覚えているかな?(汗)

本堂

東司は使わず(笑)本堂へと向かいます。

恵比寿さん。

大黒さん。

本堂前の美しい池庭。

手水の前に気になる

達磨大師像へ。

「百寿 達磨大師」

「平坦ではなかったけれど

家寺を守り佛の道をまっしぐら

長い間 皆様と共に歩んできた

喜びは静に満ち 百寿のよき日を祝う

平成二十四年六月吉日」

住職さんの百歳記念でしょう。

言葉の一つ一つに

歳月の重みと、

そこはかとない優しさが

まぶされていますね!

百歳を迎える時、

こんな言葉が出てくる人が、

どれほどいるのでしょう・・・

石の上を這うような水の流れが

何となく「禅」を思わせるような

令和二年製の手水鉢。

「本堂は寛政元年(1789)に

建てられた大規模な方丈型仏堂。

屋根は入母屋造の鉄板葺となっているが、

元は茅葺である。」

本堂の屋根の分厚さで、

昔は茅葺だったんじゃないかと

思っていたところ、

裏付けが取れました(笑)

いつもの如く(笑)、

時間に追われている僕たちは、

内覧はパスし、

外からご本尊と毛受兄弟の位牌に参拝。

ツーショットはここで。

参拝後、

全長寺参拝のきっかけを作ってくれた

毛受兄弟の墓にお礼の遥拝をして、

何かと中身が濃かった

全長寺の参拝は完了です。