瑞泉寺(京都市)豊臣秀次之墓

焦った結果

いつ滅びるかもわからない

小さな武家の棟梁から艱難辛苦の末、

最終的に天下を手に入れた徳川家康と、

食うや食わずの身から、

織田信長の家臣となり、

比類なき知謀と行動力で出世し、

その後、信長の横死による

千載一遇のチャンスをものにして、

天下人へ駆け上った豊臣秀吉。

どちらも間違いなく稀代の偉人ですが、

家康にあって秀吉になかったのは、

「忠実な譜代の家臣」と「子供の多さ」、

そして、何よりも「天運」でしょう。

聡明な秀吉は、

自身にこの三つが欠けている事を

十分認識していたはずで、

だからこそ幼い実子、秀頼を

盤石の後継者にする事に狂奔し、

焦った結果が、関白を譲った秀次と

妻妾・子供らの処刑だったのかと思います。

後世の我々から見れば、

全く愚かとしか思えませんが、

それは全くの後知恵で、

僕が当時の秀吉の立場だったら

同じだったかも知れません・・・

豊臣秀次と一族の墓

地蔵堂参拝後、秀次と一族の墓へ。

墓域は石玉垣で、

綺麗に設えられています。

瑞々しい生花が供えられた

石玉垣右端の石仏。

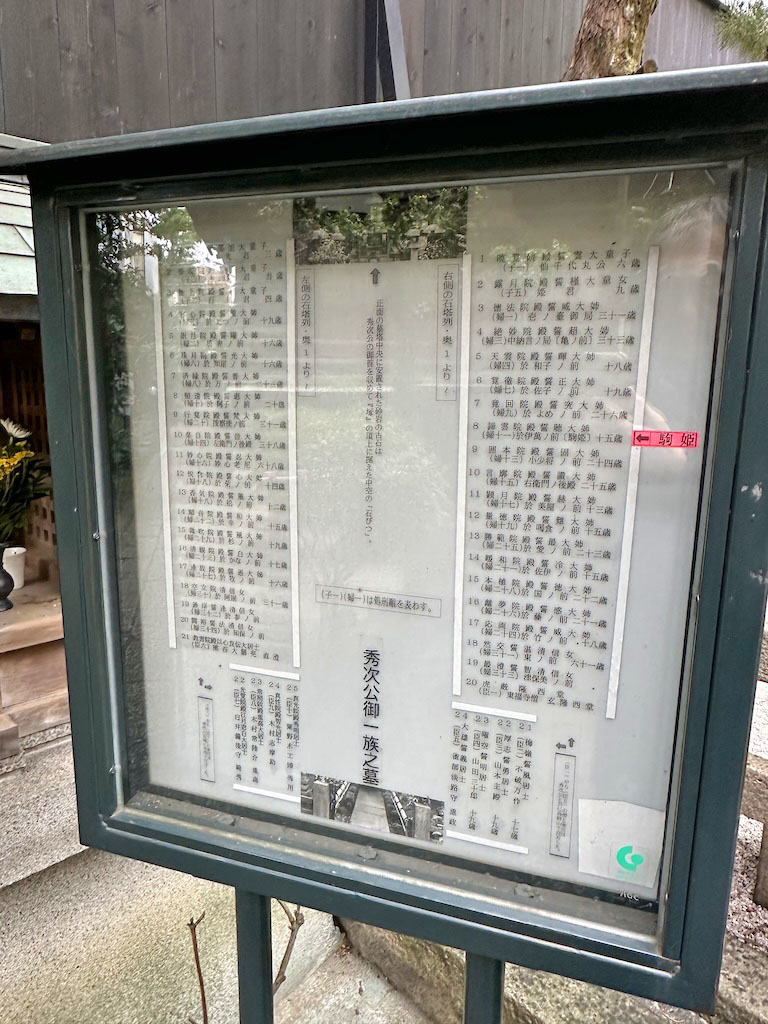

処刑された39名の妻妾と子らの名前、

処刑順、年齢、戒名など、

また処刑に伴う切腹などで

亡くなった家臣たちの名前や年齢も

詳細かつ丁寧に案内されていて、

僕たちの主目的、「駒姫」は、

側室として十一番目に処刑され、

年齢は十五歳と記されています。

「前関白豊臣秀次公墓」の標柱。

墓石群が並ぶ、

白砂が敷き詰められた静かな空間。

秀次公の墓石前で参拝。

最後まで運命を共にした

秀次一族にふさわしい言葉、

軒下の、「一蓮托生」の文字、

「南無阿弥陀佛」と書かれた風鈴に、

一層の悲哀を感じてしまいます・・・

瑞泉寺はどこまでも参拝者に優しいお寺、

案内とともに

線香とマッチが準備されています。

以下、案内です。

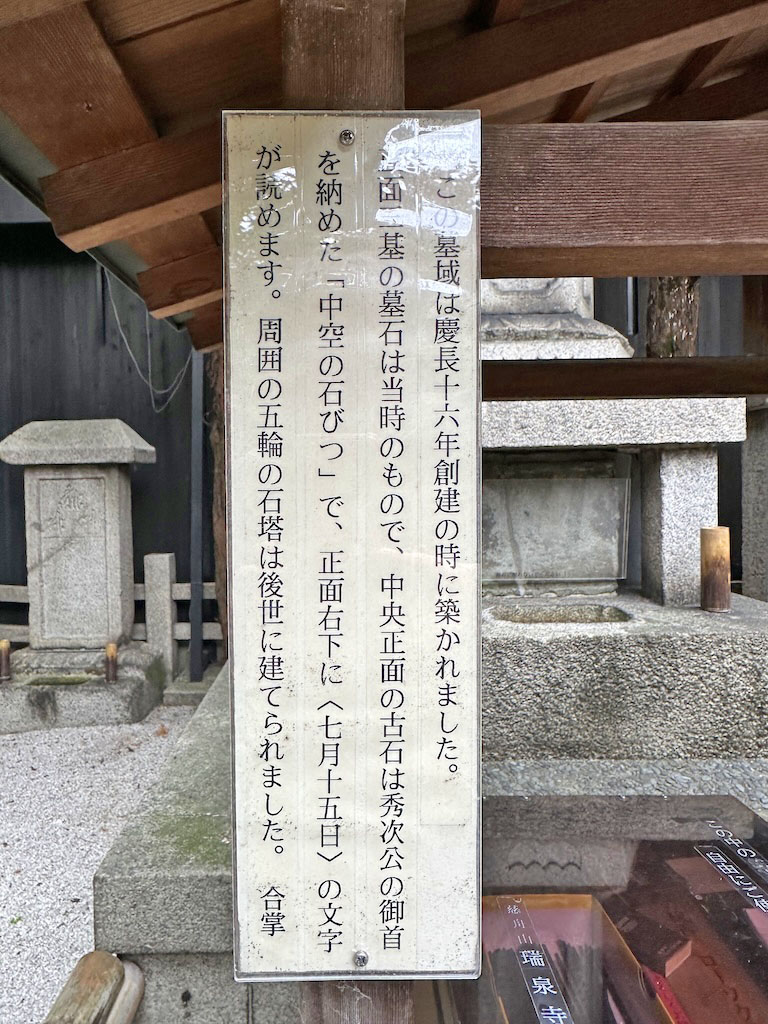

「この墓域は慶長十六年創建の時に

築かれました。

正面三基の墓石は当時のもので、

中央正面の古石は秀次公の御首を納めた

「中空の石びつ」で、

正面右下に

<七月十五日>の文字が読めます。

周囲の石塔は後世に建てられました。」

秀次公が高野山で自刃したのが、

文禄四年七月十五日なので、

命日が刻まれているのですね・・

「中空の石びつ」にも改めて参拝。

左側の墓石。

右側の墓石。

瑞泉寺訪問のきっかけとなった、

駒姫の石塔に参拝。

多くの妻妾の墓の中で、

唯一案内板が建てられているのは、

側室になる直前だったにも関わらず、

無惨にも処刑されてしまった悲話から

来るものかと思います・・・

墓域周辺

墓域前には、

小さな地蔵堂があります。

参拝。

案内を書き出すと

以下になります。

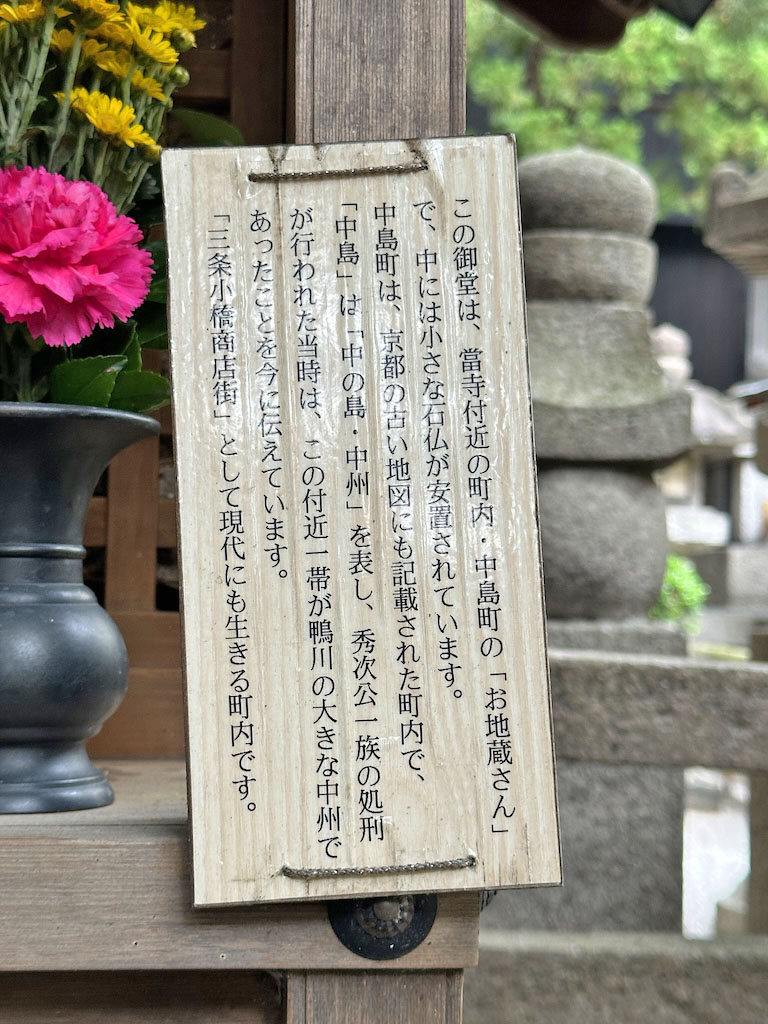

「この御堂は、

当寺付近の町内・中島町の

「お地蔵さん」で、

中には小さな石仏が安置されています。

中島町は、京都の古い地図にも

記載された町内で、

「中島」は「中の島・中洲」を表し、

秀次公一族の処刑が行われた当時は、

この付近一帯が鴨川の

大きな中洲であったことを

今に伝えています。

「三条小橋商店街」として

現代にも生きる町内です。」

掲示板の説明。

悲しい話ですが、

一部抜粋してみます。

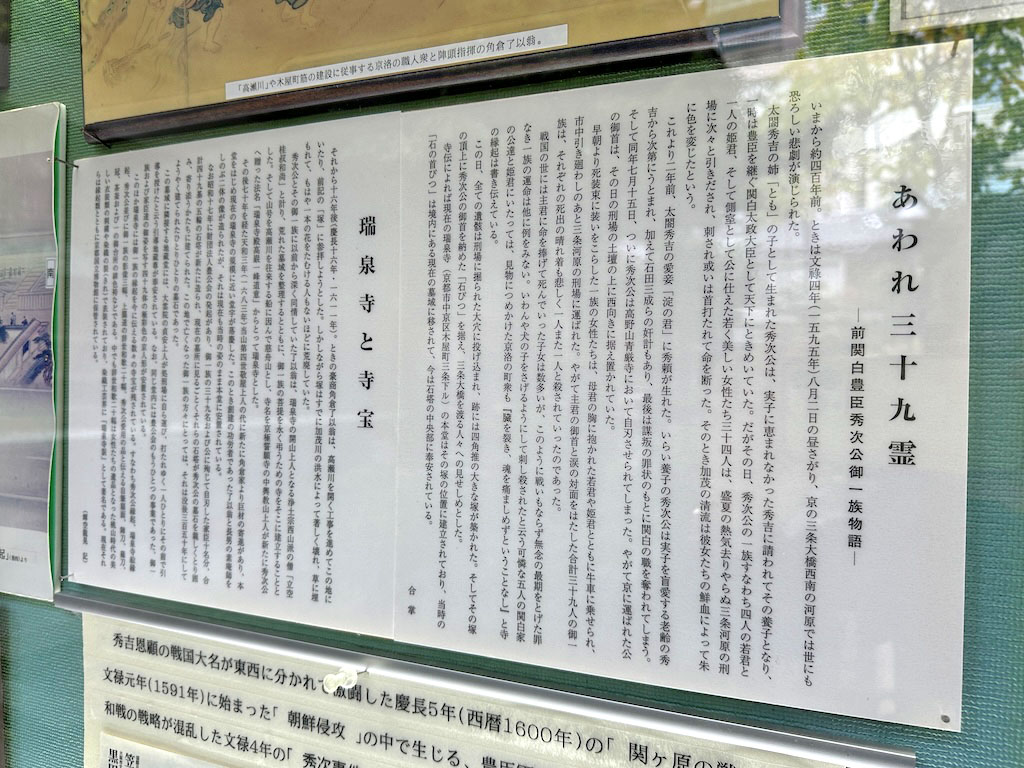

「あわれ三十九霊」

「文禄四年(1595)

八月二日の昼さがり、

京の三条大橋西南の河原では

世にも恐ろしい悲劇が演じられた。

その日、秀次公の一族すなわち

四人の若君と一人の姫君、

そして側室として公に仕えた若く美しい

女性たち三十四人は、

三条河原の刑場に次々と引き出され、

刺され或いは首打たれて命を断った。

同年七月十五日高野山誓厳寺において

自刃させられた秀次公の首は、

その日の刑場の土壇の上に

西向きに据え置かれていた。

死装束に装いをこらした一族の女性たちは、

牛車に乗せられ市中引き廻しのあと

三条河原の刑場に運ばれた。

やがて主君の御首と対面をはたした

合計三十九人の御一族は、

それぞれの死出の晴れ着も悲しく

一人また一人と殺されていったのであった。

この日、全ての遺骸は

刑場に掘られた大穴に投げ込まれ、

跡には四角錐の大きな塚が築かれ、

その頂上に

秀次公の御首を納めた「石櫃」据え、

三条大橋を渡る人々への見せしめとした。」

こんな残酷な塚を見せられて、

人々が秀吉の天下が続くことを

願ったはずはありませんし、

人心掌握にも失敗した秀吉の行く末は、

意外と庶民には見えていたのかも

知れません・・・

関連する案内。

読めばキリがないほど

資料尽くしです・・・

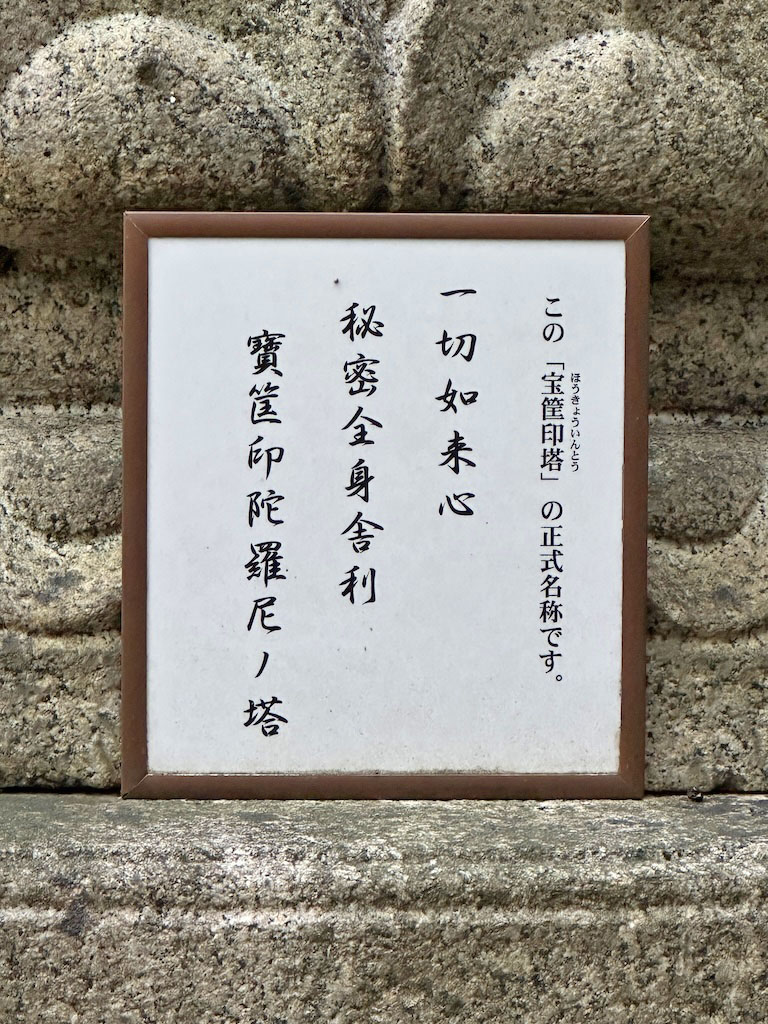

墓所と対面する宝篋印塔に参拝。

正式名称。

案内を書き出すと

以下になります。

「この石塔は、仏の広大な慈悲心と

偉大な救済力を秘めた呪文(真言)のひとつ

「宝篋印陀羅尼」を奉祀する

「宝篋印塔」と呼ばれるものです。

塔身に刻まれた経文の最後に

「伏して祈る!

願わくば此の塔の功徳を以って、

この世の全ての人々が苦しみから

平等に救われますように!」

とあり、秀次公ご一族の供養の為に

建てられたものか、と思われます。

元文五年(1740)の建立され、

天保十二年(1841)に

基壇が補修されています。」

実は、本堂に参拝した後、

何気に宝篋印塔の側面を見ると

さらに詳しい解説があったのです!

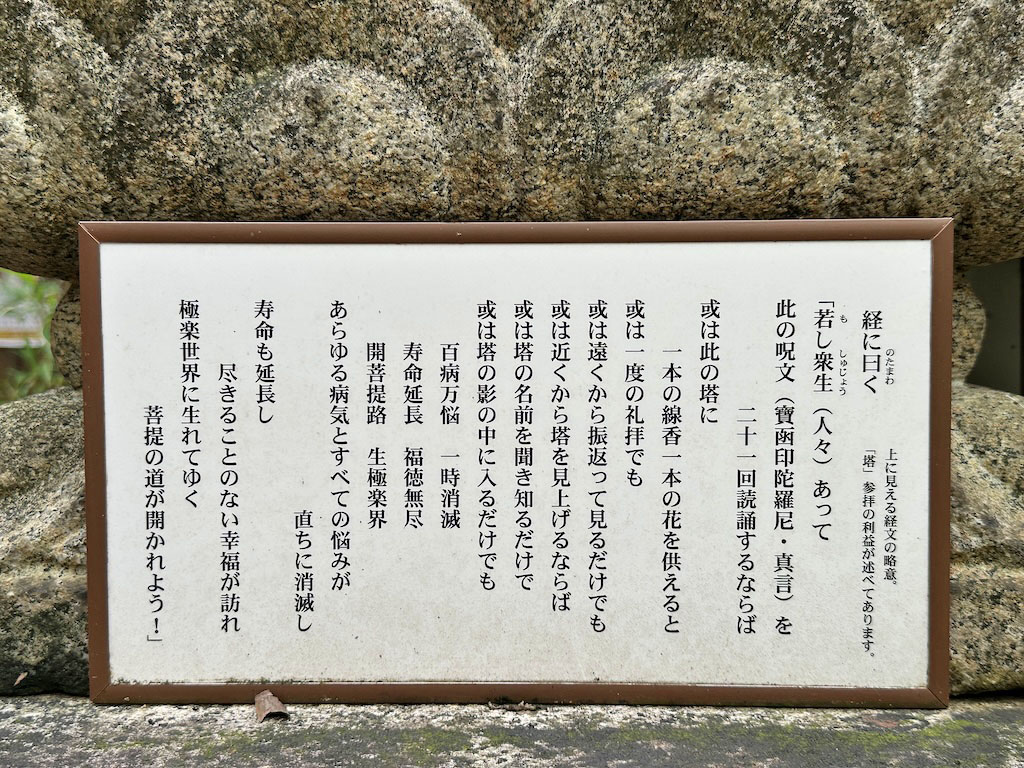

左側面。

宝篋印塔の四面に刻まれている

経文の略意ですが、

これがまた優しいのですよ!!

超訳すれば、

「呪文なんか唱えなくても

この宝篋印塔を

一度の礼拝でも、

遠くから見るだけでも

塔の名前を聞き知るだけでも

塔の影に入るだけでも

あらゆる病気とすべての悩みが

直ちに消滅し

寿命も延命し

尽きることのない幸福が訪れ

極楽世界に生まれゆく

菩提の道が開かれよう!」

このようになります。

素晴らしい経文、

瑞巌寺の端々で感じる優しさは、

この経文からも来ていたのかも

知れません・・・

参拝後これに気づいて、

ほんと良かった!!

(続く)