足尾銅山観光(栃木県)坑道2

国内最大の坑内観光

足尾銅山観光でいただいたパンフには、

坑内観光の事が、

以下のように紹介されています。

「約400年間にわたり

掘り開いた坑道の長さは、

1.234キロメートル

(およそ東京から博多間)に達します。

この坑道は”日本一の鉱都”と呼ばれた

足尾銅山を再現する

国内最大の坑内展示です。

江戸時代の手掘りの様子から

機械化された鉱山の様子まで、

当時の作業会話等を交えて、

より親しみやすく展示いたしました。

鉱山の歴史や内容、

また鉱山のもつ様々な仕組みを

知ることができます。」

ここに書かれている

「国内最大の坑内展示」、

これも確かにそうかも知れませんが、

僕たちが特に感動したのは、

「当時の作業会話等を交えて」の部分です。

各展示場所に設置されたボタンを押すと、

その現場で交わされている

生々しい会話が流れて来て、

当時を肌で感じられ、

「解説」ではなく「会話」というのが、

斬新なアイディアで、

実に深く考えられています。

しかし、

これらを作り上げる道のりは、

さぞかし大変だった事でしょう・・・

改めて、

足尾銅山の再現に挑まれた方々には、

敬意と感謝しかありません。

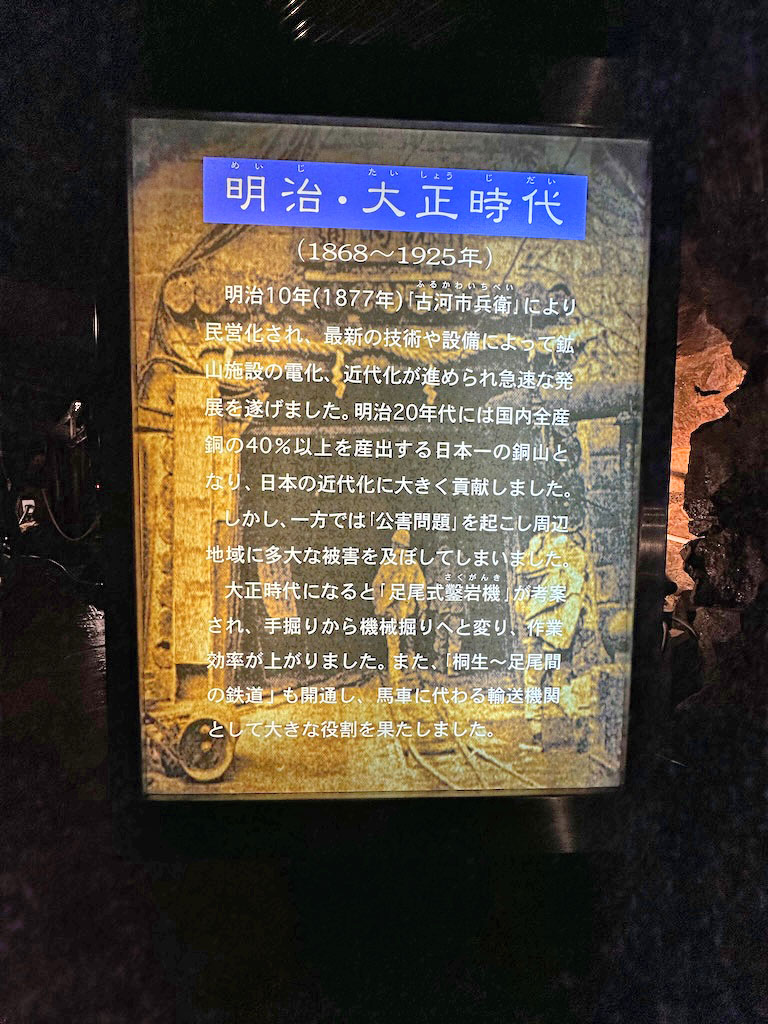

明治・大正時代

江戸時代の次は、

明治・大正時代の展示です。

地図で見ると「B坑道」の

真ん中あたりになります。

江戸から明治・大正への

タイムトンネル。

岩盤は自然のままで、

水の染み出方が、

当時を思い起こさせてくれます。

「明治・大正時代

(1868〜1925)」

「明治10年(1877)

「古河市兵衛」により民営化され、

最新の技術や設備によって鉱山施設の電化、

近代化が進められ急速な発展を遂げました。

明治20年代には国内全産銅の

40%以上を産出する日本一の銅山となり、

日本の近代化に大きく貢献しました。

しかし、一方では「公害問題」を起こし

周辺地域に多大な被害を

及ぼしてしまいました。

大正時代になると

「足尾式鑿岩機」が考案され、

手掘りから機会堀りへと変り、

作業効率が上がりました。

また、「桐生〜足尾間の鉄道」も開通し、

馬車に代わる輸送機関として

大きな役割を果たしました。」

以上のように記されています。

作業効率、生産効率が上がり、

文明が発達することが、

「善」なのかそうでないのか?

公害問題を考える時、

いつも人類の限界を感じてしまいます・・

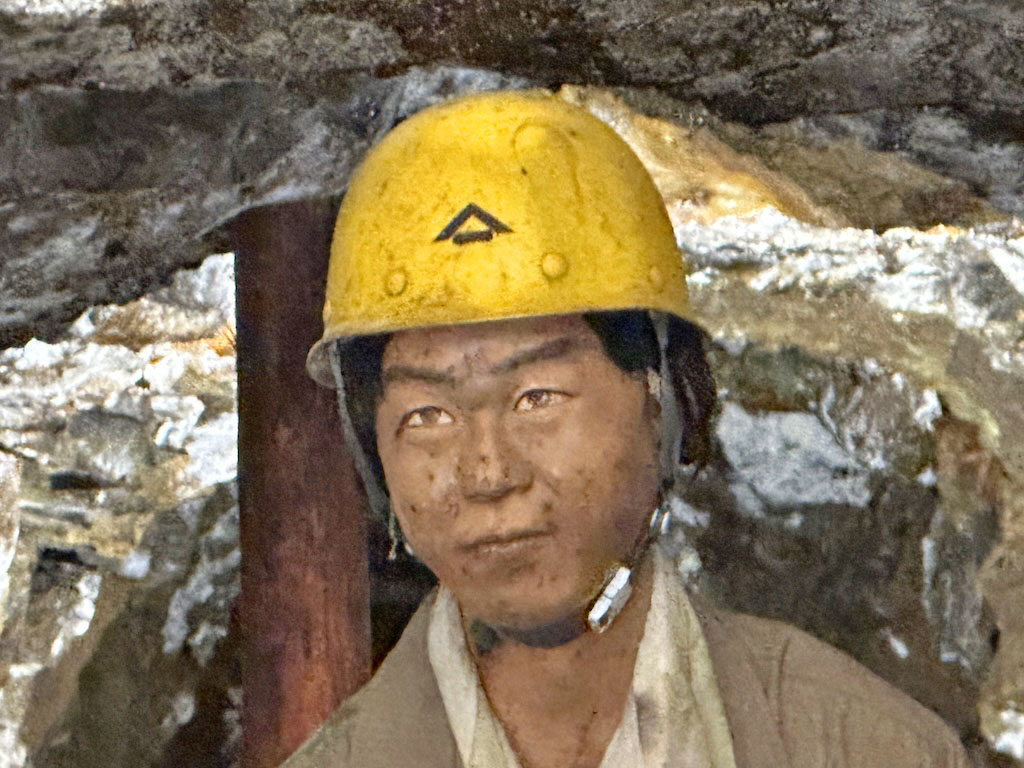

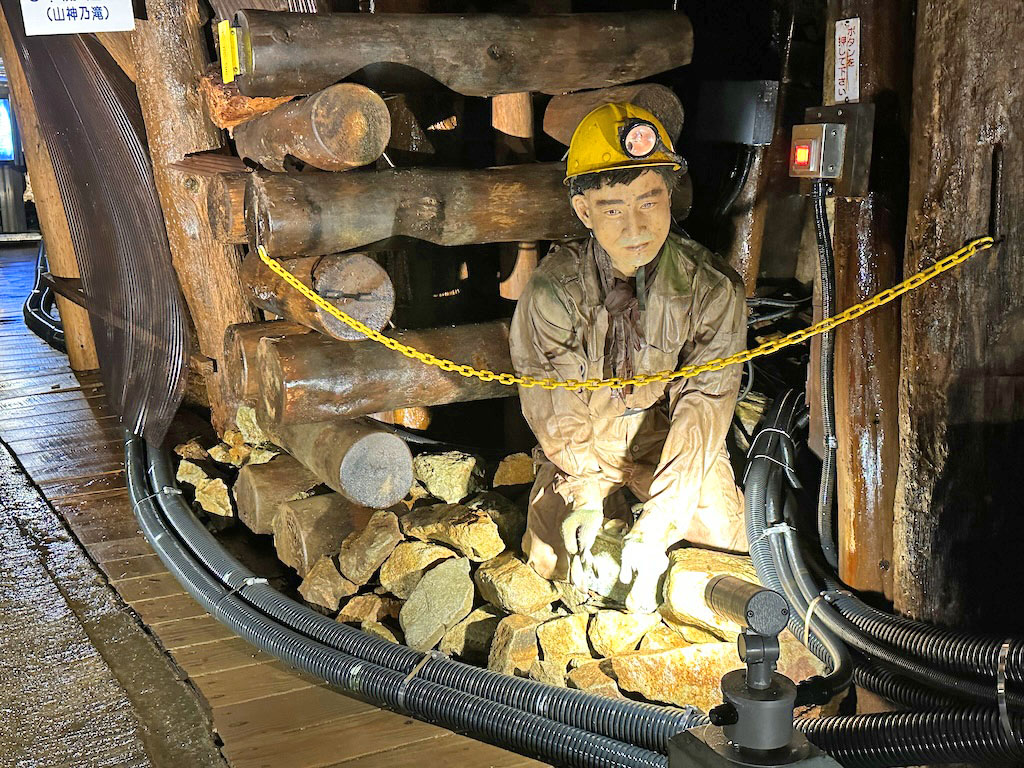

お〜ここからは現代人だ〜(笑)

大正ロマンを感じさせる

ちょっとイケメンの坑夫(笑)

「沈殿銅の採集」

「地下水が鉱脈を通ると、

そこに含まれる銅分を溶かし、

硫酸銅となってしみ出してきます。

その濃度の高い硫酸銅溶液を集めて、

鉄と置換し、沈殿銅を採取します。

無駄なく、資源を回収する方法です。」

このように記され、

「飲んだり触ったりしちゃダメ」

とも書かれていますので、

実際に沈殿銅があるのでしょう。

「車夫」

お顔をアップしてみると・・・

櫻井翔・・・

ここでバイトしていたのか?

まさか〜!(笑)

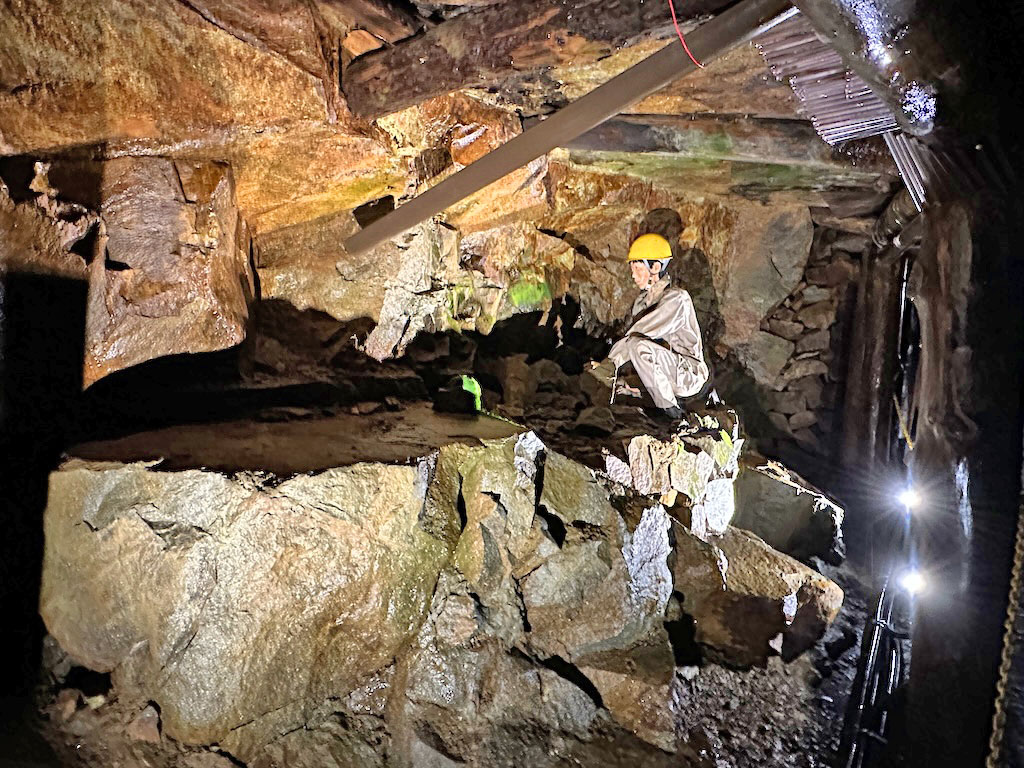

さらに奥へ。

坑夫。

服装は今と変わらないですね。

ここまで興奮しまくりだったので、

一気に発散する妻(笑)

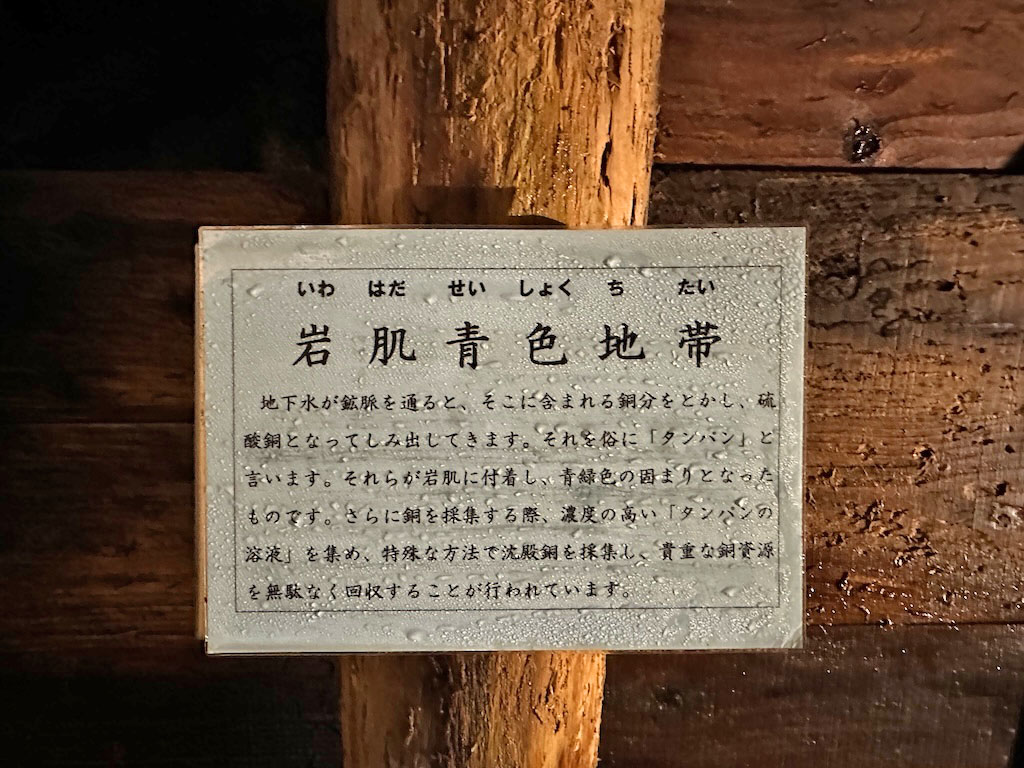

「岩肌青色地帯」

「地下水が鉱脈を通ると、

そこに含まれる銅分をとかし、

硫酸銅となってしみ出してきます。

それを俗に「タンパン」と言います。

それらが岩肌に付着し、

青緑色の固まりとなったものです。

さらに銅を採集する際、

濃度の高い「タンパンの溶液」を集め、

特殊な方法で沈殿銅を採集し、

貴重な銅資源を無駄なく

回収することが行われています。」

この案内を撮ってはいますが、

肝心の「岩肌青色地帯」を

確認するのを忘れていました(汗)

そして、

明治・大正のクライマックスが、

ここから始まります。

発破作業風景。

お顔がちょっと緊張しています・・・

右の赤いボタンを押すと・・

爆発!

真っ赤な炎を見て

僕たちテンションは上がりまくり(笑)

そして、

さらに追い討ちが!

写真では見えませんが、

なんと「爆風」までが、

再現されているのですよ!

やってくれますな〜

足尾銅山観光さん!

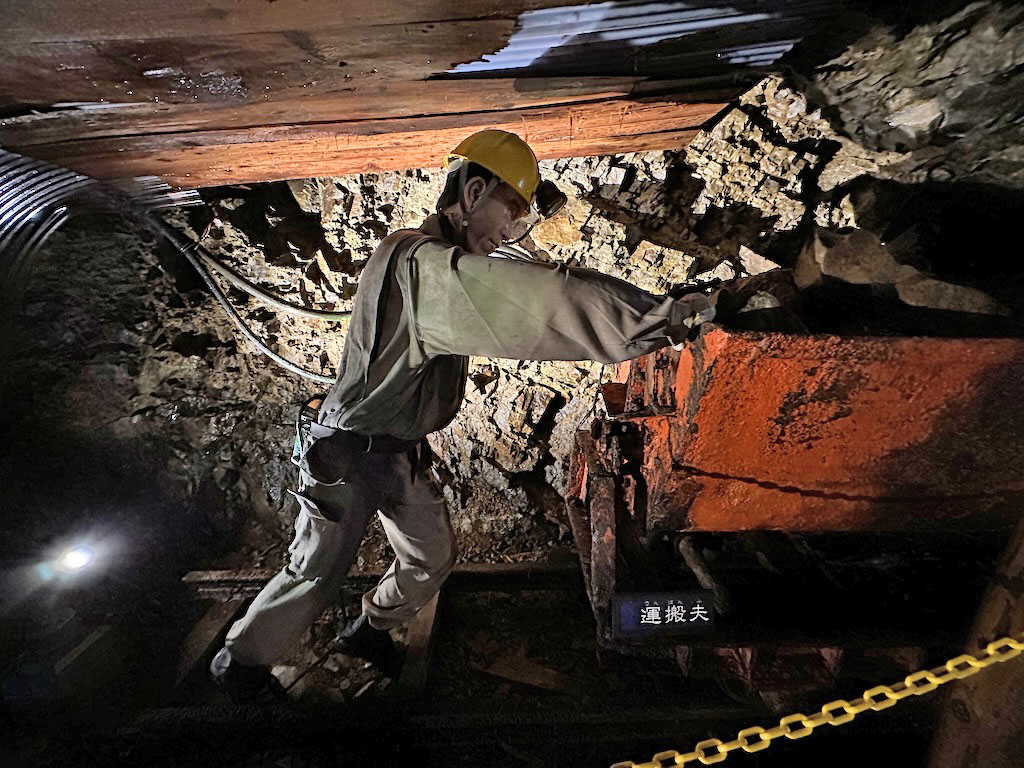

運搬夫を撮影し、

明治・大正の展示見学は完了し、

ラストの昭和へと足を進めます。

(続く)