旧志免鉱業所竪坑櫓(福岡県)前編

神一重

解体処分か保存か?

現在、国宝や重要文化財に

指定されている建造物には、

こんな過去を持つものが少なくなく、

風呂屋の薪になる運命だったのが、

紙一重で保存となっています。

旧志免鉱業所竪坑櫓も同じく

「解体の危機」はあったようです・・

ただ、それを乗り越えて、

国指定重要文化財に指定されたのも

見えない何かの力というか、

紙一重というか神一重?

だったのかも知れませんね。

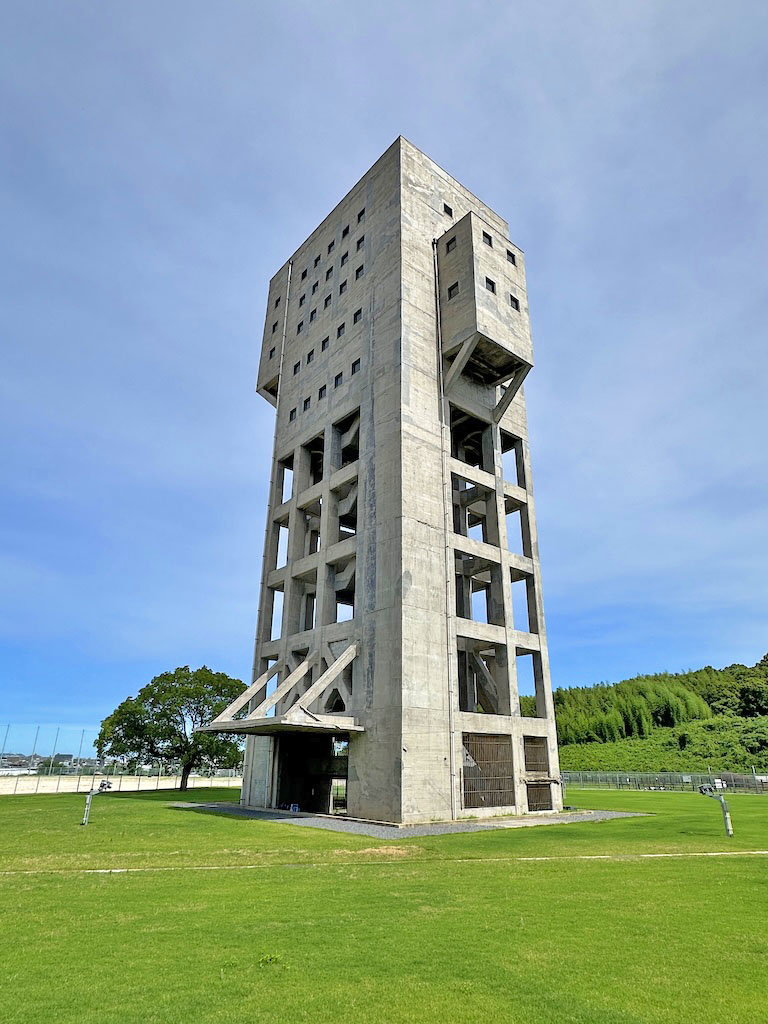

竪坑櫓

下志免バス停から歩くと、

程なくして、竪坑櫓の威容が見えてきます。

お〜見えた〜!(笑)

到着。

ここからは右回りで、

竪坑櫓を一周することに。

北側。

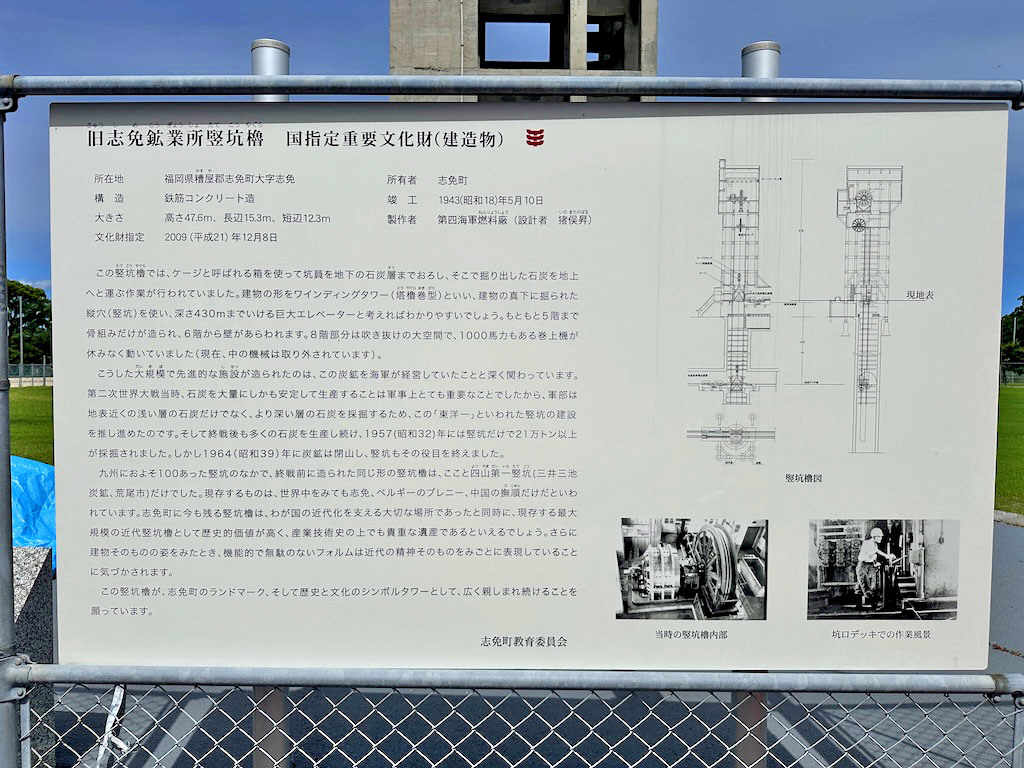

案内を抜粋すると

以下になります。

「高さ47.6m 長辺15.3m

短辺12.3m」

「この竪坑櫓では、

ケージと呼ばれる箱を使って

坑員を地下の石炭層までおろし、

そこで掘り出した石炭を

地上へと運ぶ作業が行われていました。

建物の形をワインディングタワー

(塔櫓巻型)といい、

建物の真下に掘られた縦穴(竪坑)を使い、

深さ430mまでいける

巨大エレベーターと考えれば

わかりやすいでしょう。

骨組みだけが造られ、

6階から壁があらわれます。

8階部分は吹き抜けの大空間で、

1000馬力もある巻上機が

休みなく動いていました。

(現在、中の機械は取り外されています)。

こうした大規模で

先進的な施設が造られたのは、

この炭鉱を海軍が経営していたことと

関わっています。

第二次世界大戦当時、

石炭を大量にしかも安定して

生産することは軍事上とても

重要なことでしたから、

軍部は地表近くの浅い層の石炭だけでなく、

より深い層の石炭を採掘するため、

この「東洋一」といわれた

竪坑の建設を推し進めたのです。

そして終戦後も多くの石炭を採掘し続け、

1957(昭和32)年には

竪坑だけで21万トン以上が

採掘されました。

しかし1964(昭和39)年に

炭鉱は閉山し、

竪坑もその役目を終えました。

九州におよそ100あった竪坑のなかで、

終戦前に造られた同じ形の竪坑櫓は、

ここと四山第一竪坑

(三井三池炭鉱、荒尾市)だけでした。

現存するものは、

世界中をみても志免、ベルギーのブレニー、

中国の撫順だけだといわれています。」

上部をアップ。

ここに巻上機のワイヤーがあったのかな?

下部のX状のものは、近年追加された

補強かも知れません。

西側。

高さ47.6mは15階建ビル位でも

地中の深さは430mなので、

140階建ビルの高さ分位が

地下にはあったという事ですよね!

妻は、

「塔に登りたい」なんて

言ってましたし、

僕も地下に潜ってみたいです(笑)

南側。

東側。

北東側。

頭の部分(笑)

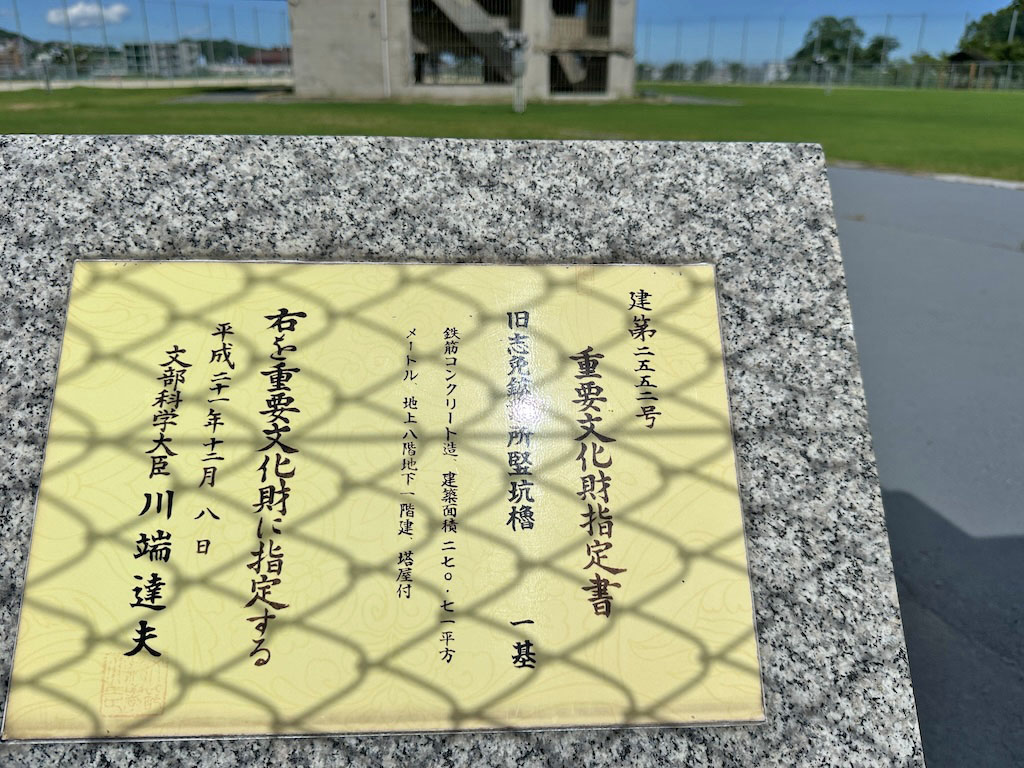

重要文化財指定書。

図と写真付きの案内。

ここでツーショット完了。

現代の竪坑櫓?

隣接する公園には、

現代の竪坑櫓?が二つあります。

この遊具、

後ろの竪坑櫓を意識して、

こんな形にしたんじゃないのかな?

勝手な想像ですけどね(笑)