旧敦賀港駅ランプ小屋(敦賀市)

予備知識は程々に?

旅の最中に、

思っても見ないものと偶然出会い、

楽しむ事を「旅の副産物」などと

勝手に呼んで喜んでいる僕ですが、

旅での偶然というのは、

恐らく「予備知識不足」が招くものも

少なくはないでしょう。

そんな予習不足の旅は、

感動があって良いものです(笑)

なんせ、

「お〜偶然って素晴らしい!」

「神様に呼ばれたのかな?」

などと、

勝手に盛り上がれるのですからね。

今回の「ランプ小屋」も

全く知らなかったので、

感激もひとしおです!

これからも予備知識は程々にして、

「偶然」を楽しむことにします(笑)

金ヶ崎公園駐車場

氣比神宮から車で7〜8分ほどで、

金ヶ崎公園駐車場に到着。

背後には金ヶ崎城が見えています。

「ぐるっと敦賀周遊バス時刻表」

敦賀市では、

金ヶ崎宮や氣比神宮など、

敦賀市内の観光スポットには、

周遊バス網が張り巡らされて、

本数も1時間に1本程度と、

利便性もそこそこあり、

徒歩での観光客への

優しい配慮がなされています。

公共交通が激減している今、

ぐるっと敦賀周遊バスが、

新幹線の敦賀延伸の効果と相まって、

大いに繁栄してくれる事を

願って止みません・・

って、

車移動の僕が言う事じゃないか?(笑)

駐車場の横断幕は徳川家康中心。

織田信長の「金ヶ崎の退き口」では、

家康も殿軍(しんがり)となったと言う

江戸時代に書かれた逸話が、

元になっているのでしょうが、

同じ殿軍だった明智光秀の名前は・・

ありませんね(笑)

そして、

気になるのが背後のレンガ屋です。

ランプ小屋

まずはレトロな煉瓦屋に行ってみる事に。

レンガの積み方は「イギリス式」。

切妻屋根・・

ここで妻の雄叫びが。

「空気孔が家紋みたい!」

確かに、丸に三つ引き紋ですね!

そして案内を確認。

「旧敦賀港駅ランプ小屋

(金ヶ崎停車場ランプ小屋)」

「この建物は敦賀ー長浜間に

鉄道が敷設された明治15年

(1882)11月に竣工したもので、

旧長浜駅舎と並び国内における

最古の鉄道建築物のひとつです。

日本貨物鉄道株式会社より、

併催26年2月5日に

敦賀市へ建物を寄附いただき、

平成26・27年に瓦葺への復元や、

目地補修などの修復元工事を行いました。

建物内には2つの部屋があり、

ランプ小屋に関するパネル展示と、

鉄道開業当時のランプ小屋内部を

復元した展示を行っています。

(中略)

令和5年3月1日

(後略)」

僕たちが訪問する約1年前に、

このランプ小屋が整備されています。

タイミング良かったのかな?(笑)

左が展示室、

右が復元されたランプ小屋。

ランプ小屋内部。

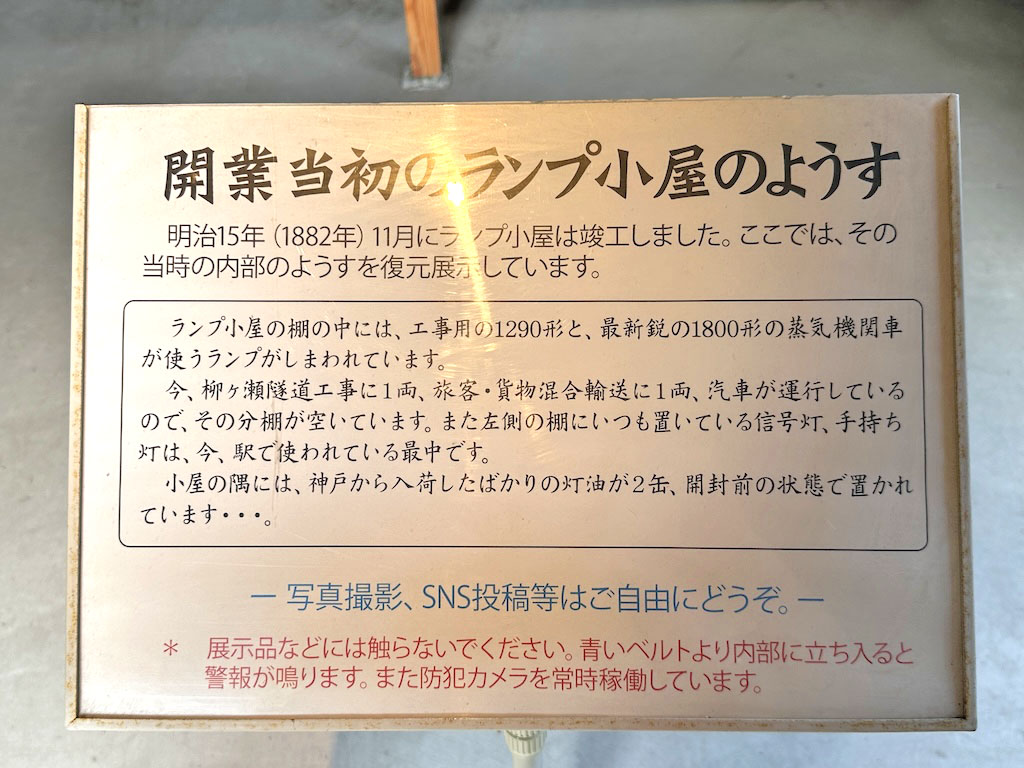

案内。

「写真撮影、SNS投稿等は

ご自由にどうぞ」

この一言にめっちゃ助けられます。

博物館などでも撮影に関しての考えが

かなり変化している今日この頃、

このようにしっかり明記して頂けると

訪問者の安心感が増しますね。

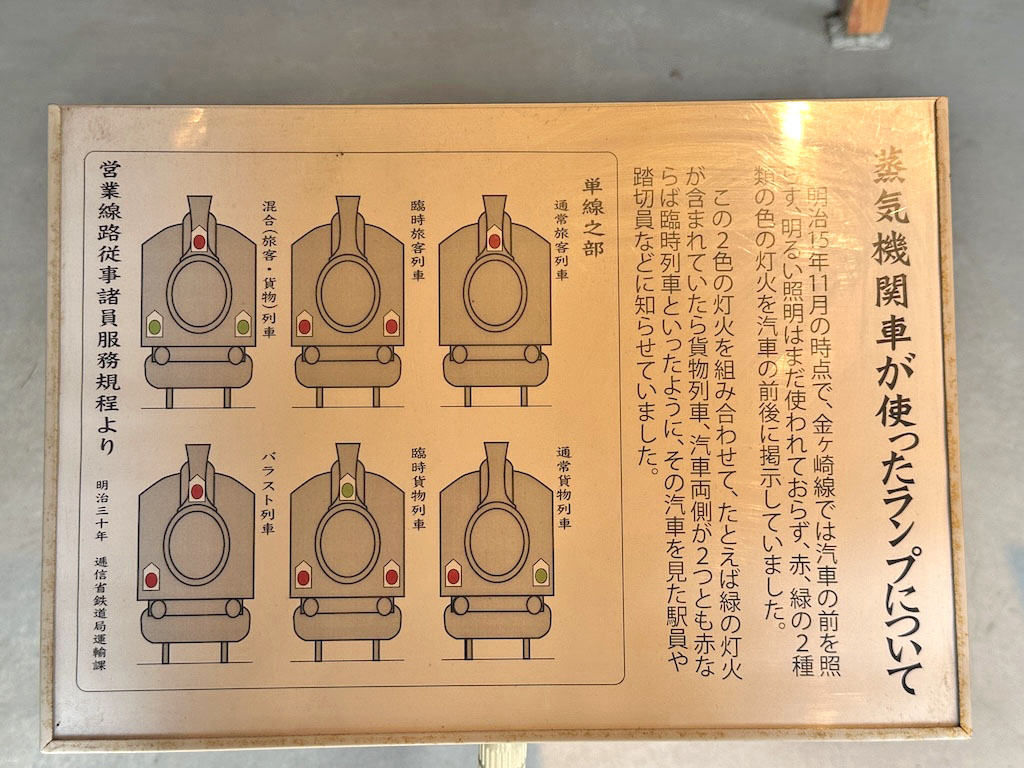

「蒸気機関車が使ったランプについて」

「明治15年11月の時点で、

金ヶ崎線では汽車の前を照らす、

明るい照明はまだ使われておらず、

赤、緑の2種類の色の灯火を

汽車の前後に掲示していました。

この2色の灯火を組み合わせて、

例えば緑の灯火が

含まれていたら貨物列車、

汽車車両が2つとも赤ならば

臨時列車といったように、

その汽車を見た駅員や踏切員などに

知らせていました。」

ランプがピカピカ光っています!

人感センサーがあるのかな?

この信号灯。手持ち灯は、

今でも使われているそうです。

進化していないのではなく、

既に明治初期の時点で、

完成形に近かったのでしょう。

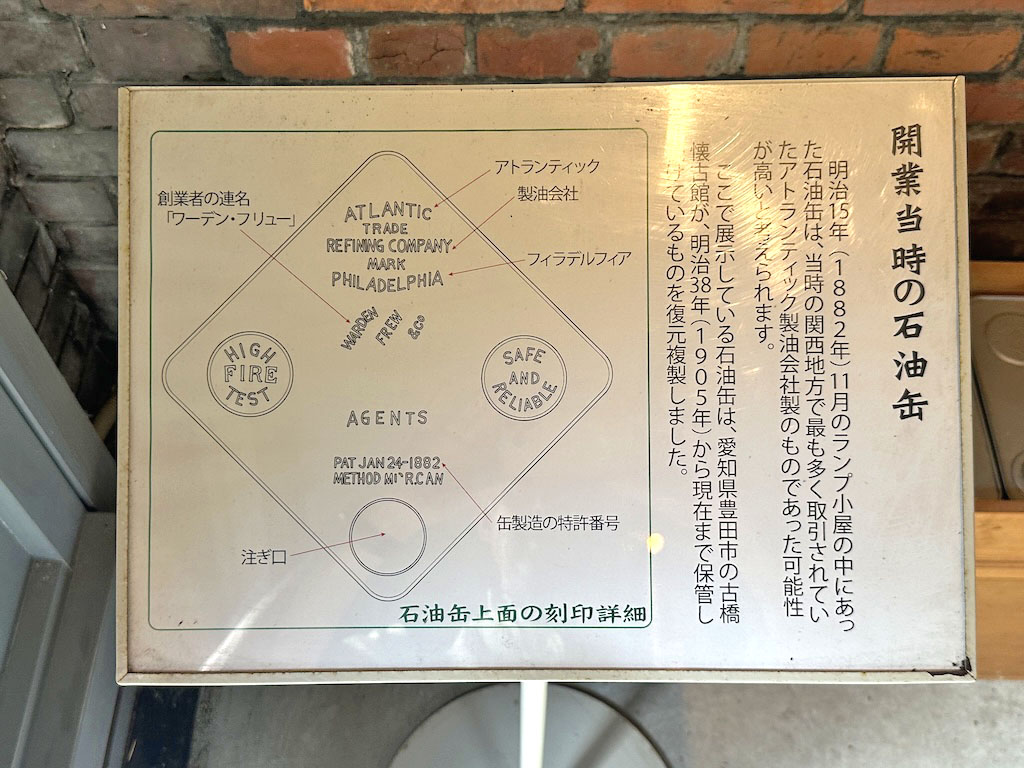

開業当時の石油缶。

「明治15年(1882)11月の

ランプ小屋の中にあった石油缶は、

当時の関西地方で

最も多く取引されていた

アトランティック製油会社製の

ものであった可能性が

高いと考えられます。」

戦後のドラム缶。

展示室

次に向かって左の展示室へ。

こ綺麗でコンパクトな室内。

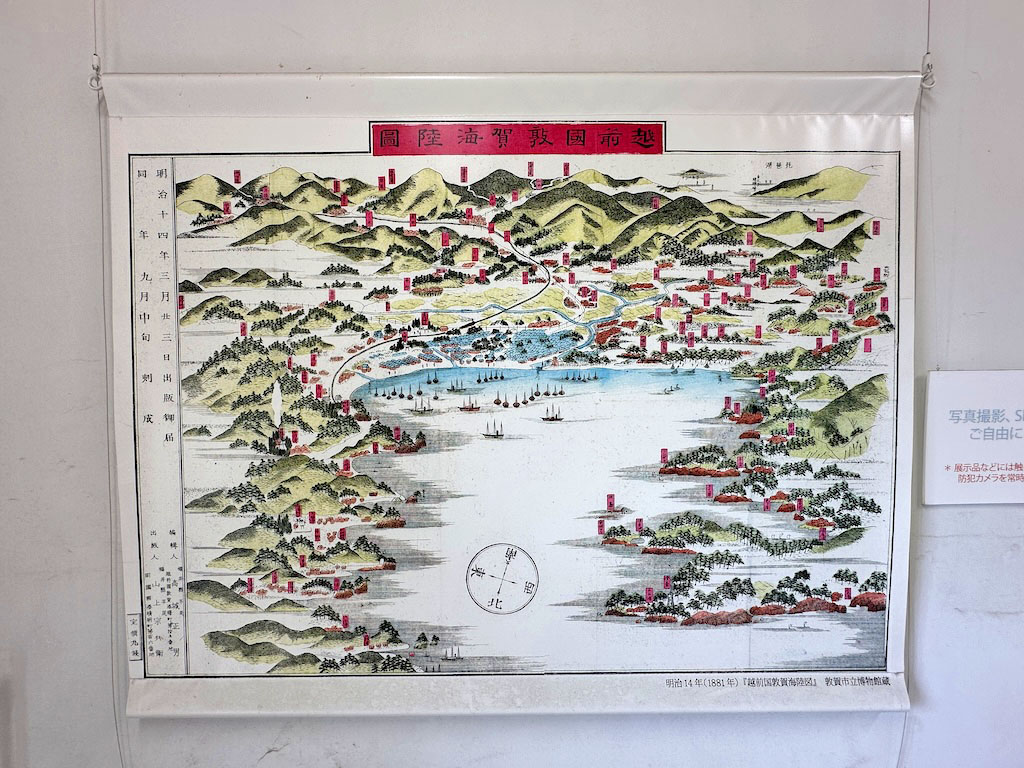

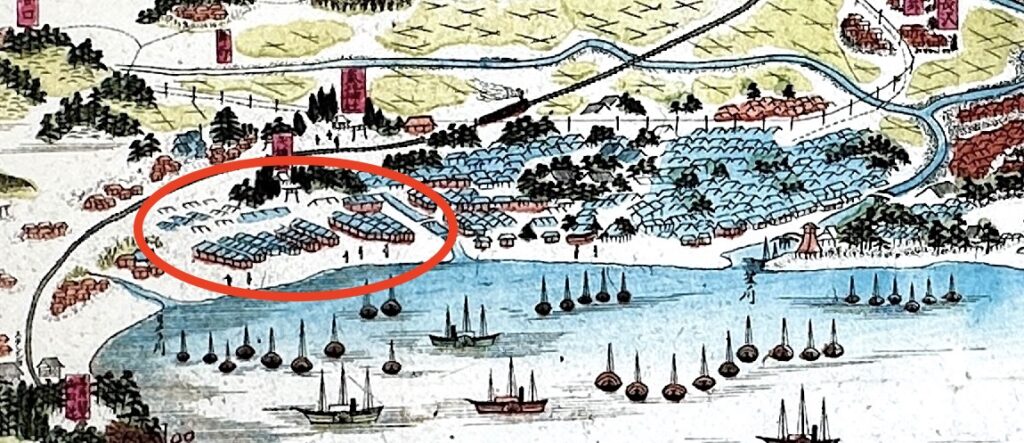

「越前國敦賀海陸圖」

これは楽しいですね!

敦賀港の前には、

沢山の鯡蔵が見えています。

幕末、武田耕雲斎はじめ

水戸天狗党が死の直前に

幽閉された鯡蔵を、

彼らが望んだ

尊王の世の中(明治)に出来た、

ランプ小屋内部で見られるとは、

なんとも感慨深いものがあります・・

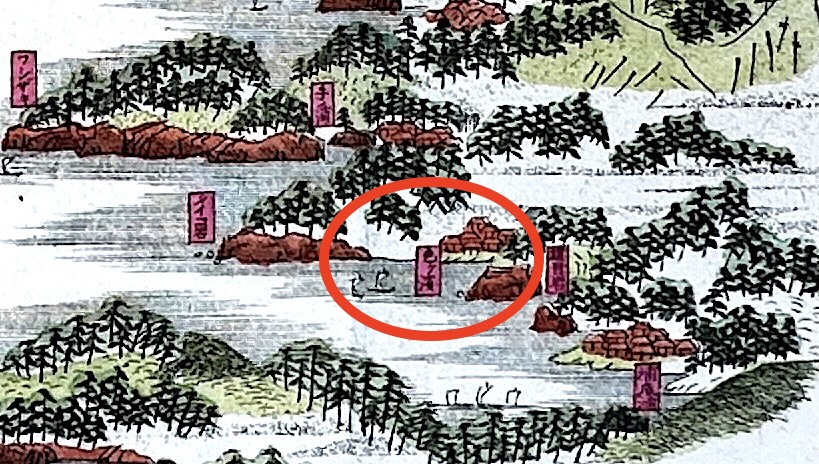

地図の右下には、

元禄二年(1689)

「おくのほそ道」で

敦賀を訪れた松尾芭蕉が、

鯡蔵の持ち主、

天屋五郎右衛門の案内で、

船で渡ったという

「色ヶ濱(色浜)」も見えていますね!

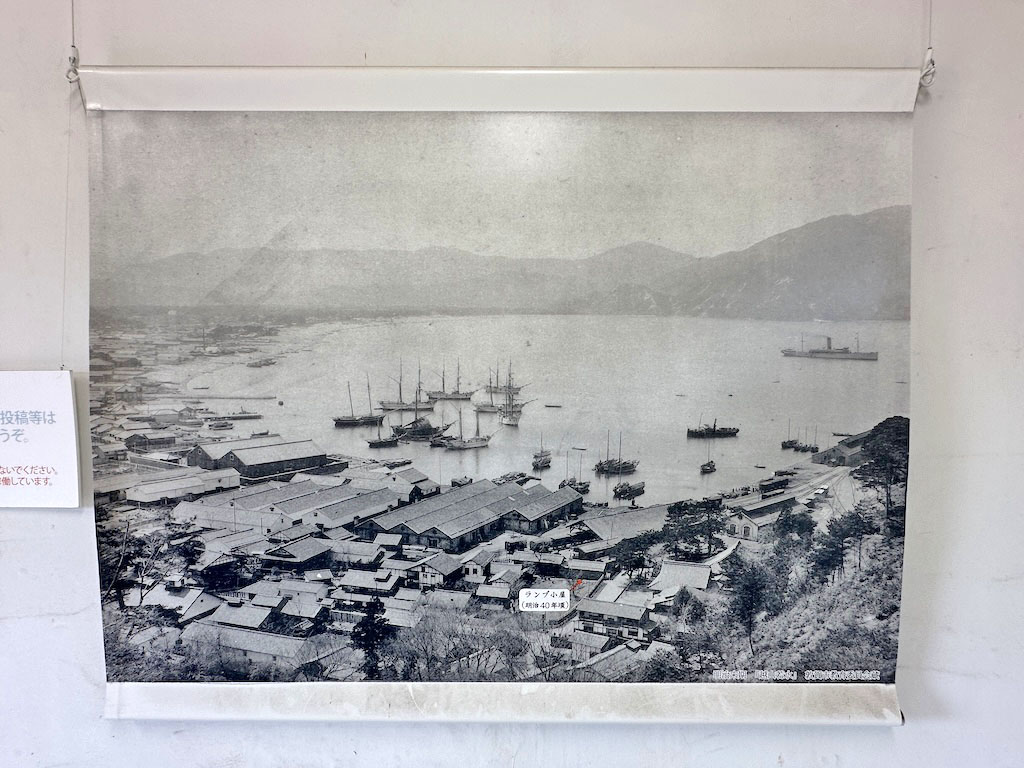

明治40年ごろのランプ小屋。

まだまだ、鯡蔵も沢山あります・・

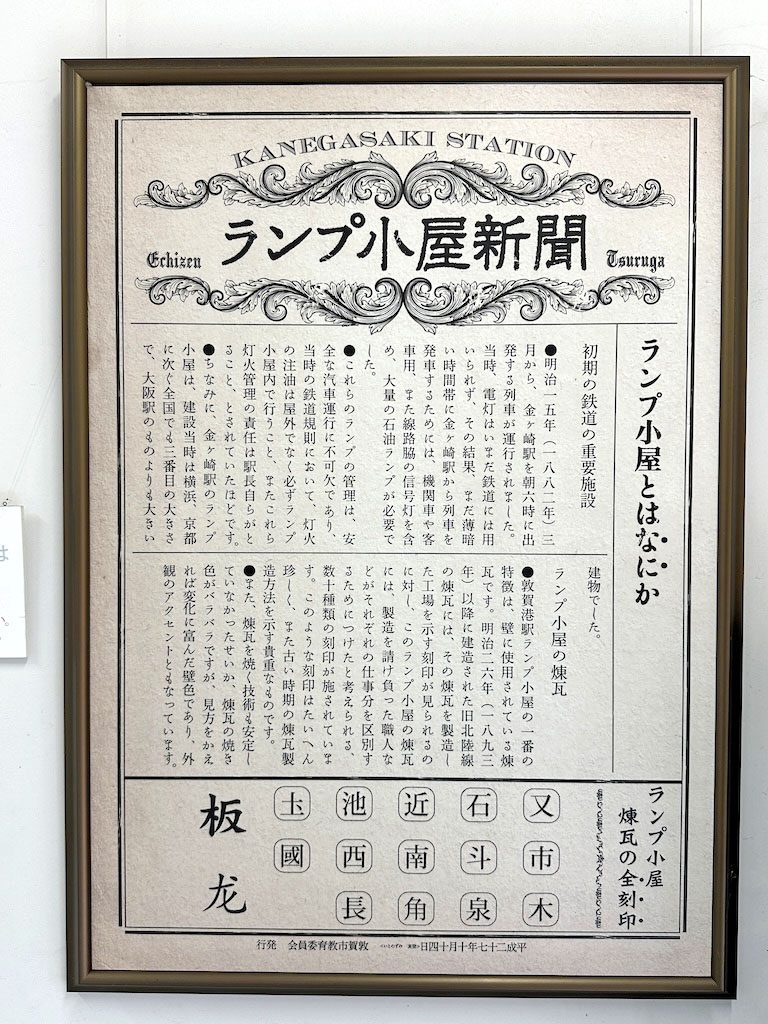

ここからは、

「ランプ小屋新聞」と銘打った

3枚の案内が掲示されていますので、

文章を簡単にまてめてみました。

「ランプ小屋とはなにか」

「大量の石油ランプが

列車の安全運行に欠かせなかった時期、

金ヶ崎駅のランプ小屋は、

横浜、京都に次ぐ全国で

三番目の大きさでした。」

「敦賀港駅ランプ小屋の一番の特徴は、

煉瓦の製造を請け負った職人などが、

仕事分を区別するために数十種類の

刻印をつけている事です。」

石垣の刻印はよくありますが、

煉瓦にも刻印があったとは!

戦国時代から継承された、

日本の伝統的な区分け法と

言えそうですね!

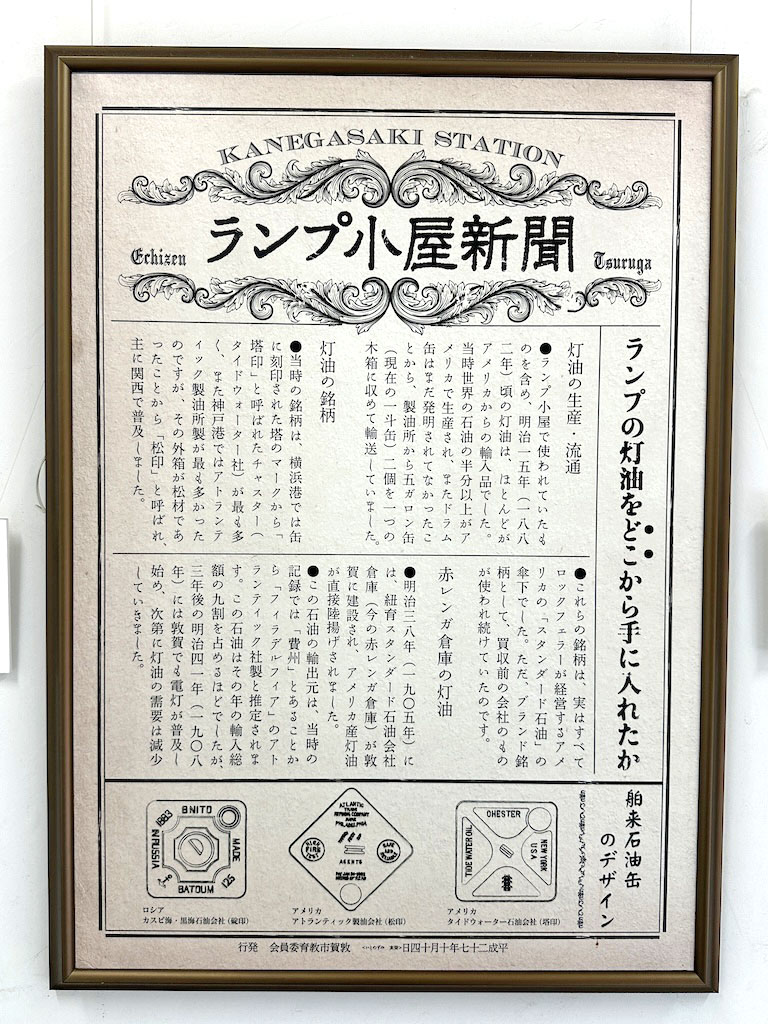

「ランプの灯油を

どこから手に入れたか」

「ほぼ全て、

ロックフェラーが経営する

アメリカの「スタンダード石油」の傘下の

会社からの輸入でした。」

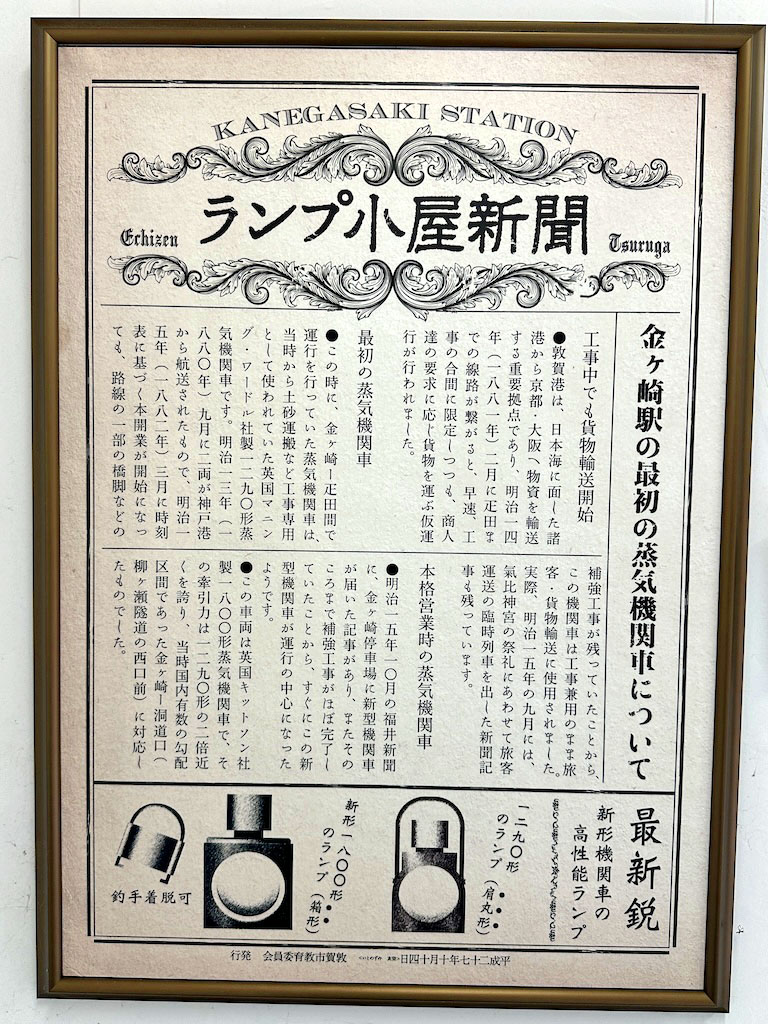

「金ヶ崎駅の最初の蒸気機関車について」

「最初のものは、

英国マニング・ワールド社製

1290形蒸気機関車で、

明治十五年の九月には、

氣比神宮の祭礼にあわせた旅客運行の

臨時列車を出した

新聞記事も残っています。」

「本格営業時の蒸気機関車は、

英国キットソン社製

1800形蒸気機関車で、

その牽引力は1290形の二倍近くを誇り、

当時有数の勾配区間であった

金ヶ崎ー洞道口(柳ヶ瀬隧道の西口前)に

対応したものでした。」

小さな展示室なのに、

中身がめっちゃ濃くて、

敦賀の方々のランプ小屋愛を

しっかりと受け止めました!

副産物で巡ったランプ小屋ですが、

もはや敦賀旅での思い出上位に

位置しています。