壱岐神社(福岡市西区)

壱岐or壹岐

いつものように

神社名で迷っています(笑)

壱岐か壹岐なのか・・・?

「壹」は「壱」の旧字体で

意味としては同じですが、

案内や神額や幟などに

この二つが混合されて

記されているのですね・・

ただ、

ネット検索で出てくるのは、

「壱岐」が多いので、

当ブログでは「壱岐」としています。

参道

参道の起点は海。

鎌倉時代、蒙古軍が埋め尽くしたとは

思えないくらいに

今は風光明媚な生の松原海岸が、

壱岐神社参道の起点となります。

一の鳥居の神額は「壹岐宮」。

生の松原の木漏れ日が、

心地よい参道。

後ろを振り返ると、

鳥居の向こうに海が見え、

この景色だけでも

ご利益をいただいた気がします。

注連柱。

二の鳥居。

さらに先へ。

御社殿前の三の鳥居。

鳥居後ろの松の木を見て、

妻が一言・・

「これアカマツじゃない?」

確かにアカマツのような・・

アカマツと言えば会津若松市の木。

またもや鶴ヶ城に行きたくなります(笑)

御社殿

参拝前に案内板二つを確認。

案内を書き出すと

以下になります。

「日本書紀によれば、

武内宿禰の身代わりとして亡くなった

壱岐直真根子を御祭りした

社とされています。

生の松原の地名は、

神功皇后が松の枝を逆さにさして

戦勝を占った際、

その枝が生きて栄えた伝説に由来します。

この松は、その後枯れてしまい、

幹だけが当社に奉納されています。

現在、海岸には「逆松」の石碑と共に、

逆松にそって生えたとされる

松が残っています。

この辺りは古くから名所として知られ、

文明12年(1480年)連歌師宗祇も

この地を訪れ歌を詠みました。」

こちらもほぼ同じ内容です。

拝殿へ。

手入れされた藤棚。

手水舎。

神紋は「三階松」。

福津市の宮地嶽神社も

同じ三階松紋ですが、

何か関係があるのでしょうか?

拝殿前の青い幟は「壹岐神社」。

赤い幟は「壱岐神社」。

どちらも三階松紋があしらわれた

素晴らしい幟です!

お潮井台。

参拝。

拝殿から本殿へ。

本殿に参拝。

本殿真後ろの台座で

気になるものを発見!

サイコロの9の目のように

並べられたお潮井・・かな?

そして、

これを見て思い出したのが

こちらです。

2年半ほど前、

鶴ヶ城(会津若松城)で見た、

保科正之の家紋、

「並九曜」(なみくよう)です。

まさか、

御祭神の壱岐直真根子と保科正之の

繋がりは全く無いでしょうが、

鳥居横のアカマツといい、

この並九曜といい、

何故か会津とのご縁を感じます(笑)

本殿裏の御神木。

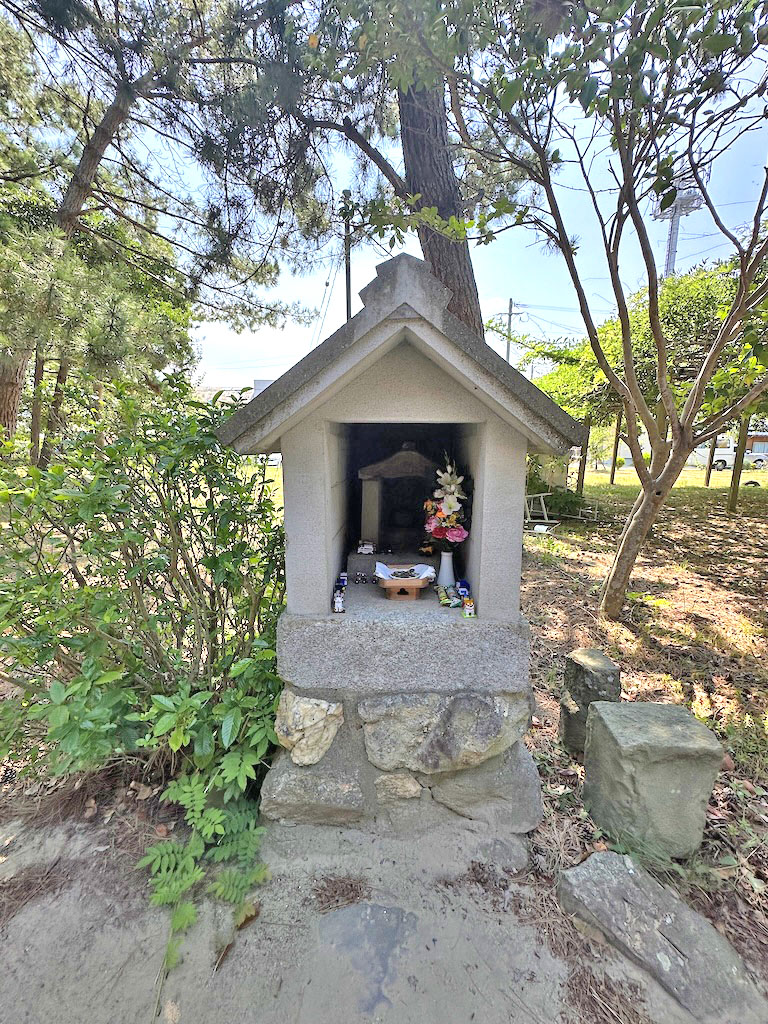

境内社

本殿横には、

ちょっと不思議な境内社があります。

祠の中にはおもちゃやお菓子が・・

御神体は丸い石のようですが、

子供にまつわる神様でしょうか?

勝手な想像をしながら参拝・・・

最後は拝殿前にてツーショットで〆。

神社近くの下山門駅から藤崎へ、

そしてバスに乗り、

古賀市の我が家へと向かいます。