石清水八幡宮(京都)表参道

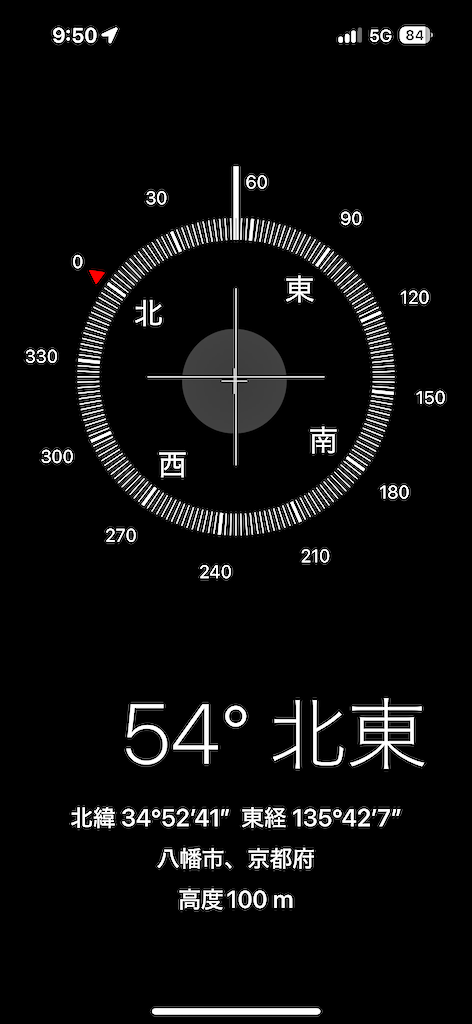

艮(うしとら)

艮(丑寅)とは「北東」を示す言葉で、

「鬼門」とされている方角。

よって鬼門に当たる場所の角を無くしたり、

神社や寺を建立して鬼門守護としたり、

あの手この手で、

「鬼門封じ」が行われてきました。

ちなみに、

我が家の玄関は艮の方角(汗)

確実に「鬼門」ですが、

元三大師さんが睨みをきかせ、

鬼門を封じてくれているので、

良いことばかりが起きます(笑)

そんな鬼門封じを多く体験したのが、

石清水八幡宮の参道です。

江戸時代以前は石清水八幡宮寺と呼ばれ、

四十八坊もの寺院があり、

その寺院跡の石垣には、

鬼門封じの痕跡がしっかりと

残っていて、

当時の人々の

「あの手この手」を目の当たりに出来、

当時に思いを馳せられるのです。

この鬼門封じ、

石清水八幡宮本殿の石垣にまでも

施されていたり、

神社近くの民家でも発見したのですが、

それはまた後日書くことにします。

ルート

石清水八幡宮で頂いたパンフで、

ルートを確認してみます。

赤線で示したのが、

このブログで書いている部分で、

今は森になっていますが、

江戸時代までは寺院で

埋め尽くされていました。

高良神社参拝を終え、

本殿に向けてスタート。

右の石段は裏参道で、

本殿への近道になります。

(帰りこちらを使いました)

二ノ鳥居。

左側には「奉納 神馬」の石碑。

山を登り切ったところに

神馬舎がありますが、

そこに奉納した時のものかも知れません。

古い石橋。

右の山肌を見ると・・

まさに「石清水(岩清水)」が

流れていますね!

ここからは石段。

なんか、この風景デジャブのような・・・

デジャブの正体を思い出しました!

10年以上前に参拝した、

「久能山東照宮への石段」です。

一千段以上登った石段の思い出を

妻に話したら・・・

覚えていました!(笑)

段差の滑らかさは、

山上まで、

馬が登り易いように

しつらえたのかも知れません。

実際、彦根城ではそのように

書いてありましたから・・

ちなみにこちらが彦根城の

「馬優先」の石段です。

やっぱり似ていますね。

石段の手摺には、

遭難した時用の

「位置情報」も表示され、

安心感も満載です。

さらに上へ。

大扉稲荷社に到着。

「景清塚」

「参拝前に己の影を映し

心身を祓い清めた場所」

(パンフレットより)

石垣の高さを表現するために妻登場。

お寺の本体は無くなったとはいえ、

これだけ立派な石垣が

現存しているとは、

ホント凄いことですよ!

石垣前の案内を確認。

「東谷 橘本坊跡」

「橘本坊は足利氏の祈願所でした。

足利氏は、平安時代後期に

石清水八幡宮社頭で元服し、

「八幡太郎」と呼ばれた

源義家の孫・義康を祖とする

武家の名門で、

室町幕府を開いた足利尊氏から

約240年間にわたり

日本を統治しました。

室町幕府3代将軍である

足利義満の母、良子は、

石清水八幡宮寺の長官を務めた家である

「善法寺家」の出身であったことから

ゆかりが深く、

足利将軍の多くは生涯に何度も参詣し、

放生会(現在の勅祭・石清水祭、

9月15日未明に斉行)も

執り行いました。

橋本坊には世に名高い

八幡太郎義家の産衣や甲冑がありましたが、

宝暦9年(1759)の火事で焼失し、

今は石垣だけが残されています。」

なるほど〜!

「八幡太郎義家」は戦記物では、

よく使われる言葉ですが、

この「八幡」は、「石清水八幡宮」を指す

言葉だったのですね!

野面積みの古い石垣。

出た〜!鬼門封じ!(笑)

石垣の角を落としているのは、

きっとこちらが艮の方角のはず・・

ということで、石垣を背にして、

コンパスで確認してみました。

大正解(笑)

ここにも鬼門封じ発見!

石垣の上側だけ

角を積んでいないタイプのようです。

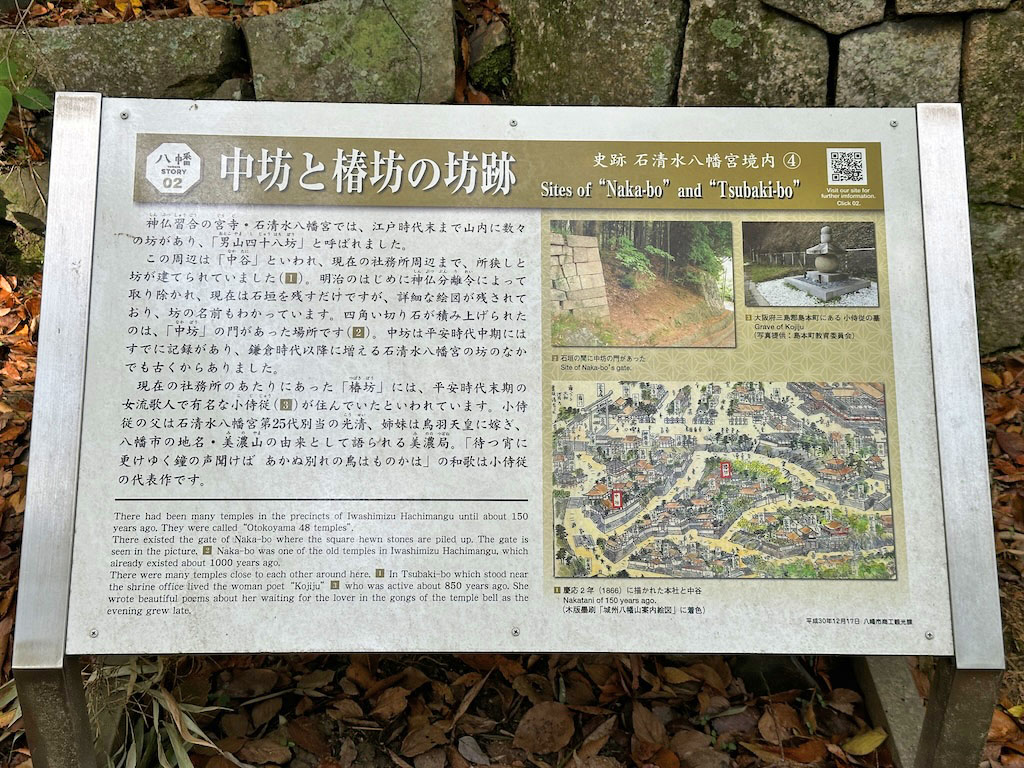

そして、案内を確認。

「中坊と椿坊の坊跡」

「神仏習合の宮寺・石清水八幡宮では、

江戸時代まで山内に数々の坊があり、

「男山四十八坊」と呼ばれました。

この周辺は「中谷」といわれ、

現在の社務所周辺まで、

所狭しと坊が建てられていました。

明治のはじめに

神仏分離令によって取り除かれ、

現在は石垣を残すだけですが、

詳細な絵図が残されており、

坊の名前もわかっています。」

地図を拡大してみると、

今とは全く違い

寺院で大賑わいだった

神仏習合時代の石清水八幡宮が、

手に取るように分かります。

「四角い切り石が積み上げられたのは、

「中坊」の門があった場所です。」

(案内による)

次なる案内へ。

「南谷豊蔵坊跡」

「江戸に幕府を開いた

徳川家康が早くから祈願所とし、

徳川将軍家の坊として

江戸時代もっとも栄え、

文久3年(1863)に

孝明天皇が攘夷祈願を

行った場所としても有名です。

石高は男山四十八坊といわれた

坊のなか随一でした。

正法寺の開祖である志水家の娘で、

家康の側室となった

お亀の方(相応院)のおかげで、

江戸幕府の手厚い保護が

あったともいわれています。

お亀の方の子は初代尾張藩主となり、

母の菩提寺である正法寺を

厚く庇護しました。

豊蔵坊は、江戸幕府が

直接修理や築造を行ったので、

詳しい絵図が複数現存しています。

客殿や庭を備え、湯殿が2カ所、

蔵が3棟あり、

敷地全体に所狭しと建てられていました。」

やはり幕府の権威は絶大です。

また、初代尾張藩主という事は、

徳川家康の九男「義直」ですね。

これはまるで御殿ですよ!

他の「僧坊」とは、

全く規模が違います。

「愛染堂と南谷の坊跡」

「石清水八幡宮の三ノ鳥居から

東へ階段を下るルートを

「表参道」といいます。

三ノ鳥鳥居周辺には、

平安時代に栄華を極めた

藤原道長が建てた仏塔もあり、

鳥居のすぐ南には、

天治3年(1126)に平宗実が建てた

「駿河三昧堂」という多宝塔がありました。

さらに現在地周辺には、

「愛染堂(盛輪院)」がありました。」

そして、

ここでまたもや例のものが・・

鬼門封じ!

ここも石垣の上側のみを引っ込めて、

北東に角を作らないタイプです。

鬼門封じをズームで撮影。

これを見て、

以前訪問した鹿児島城の石垣では、

上から下まで全ての角を

取っていたのを思い出しました。

こちらが鹿児島城の東北隅の石垣です。

そして、神馬舎に到着。

扉は閉まっていますが参拝。

神馬舎の正面から本殿方向を向き、

最後の直線コースを歩きます。

(続く)