石清水八幡宮(京都)展望台

エジソンはパス(笑)

発明家のトーマス・エジソンが、

白熱電球のフィラメントに

何を使うか悩んでいた時、

たまたま研究室にあった

日本の扇子に竹が使われているのを見て、

「これでも使ってみるか?」

そう考え、

日本から竹を取り寄せて実験した結果、

「これめっちゃいい!これで行こう!」

そうなったのが、

石清水八幡宮周辺の「竹」です。

その経緯もあって、

岩清水八幡宮には、

「エジソン記念碑」なるものがあります。

が、

僕たちは見学していません・・

理由は、「時間が無いから」。

まあ、単純に「優先していない」

という事になりますけどね(笑)

展望台

男山の北側にある展望台へ。

マップだと右上あたりです。

「展望台」は、

「エジソン記念碑」とは反対側。

「京都随一の絶景ポイント」

参拝者への案内もバッチリ。

あり難し!

少し行くと竹林が出現。

ここら辺は全部竹林ですね(笑)

そして、案内を確認。

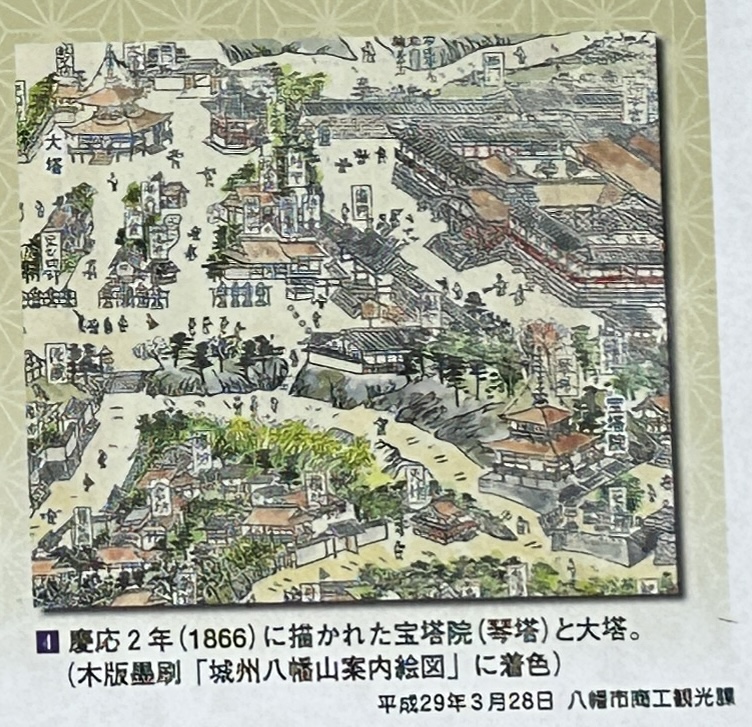

「宝塔院(琴塔)跡」

「宝塔院は、本殿の東側に、平安時代以降

明治初年まであった天台密教系の仏塔で、

平安時代中期の万寿年中(1024〜28)

にはすでに建てられていました。

軒の四隅に風が吹くと鳴るよう琴がかけられ、

「琴塔」とも呼ばれていました。

江戸時代の設計図によると、

大きさは側柱一辺が

10.92m、高さが11.9m。

このような方形の二重の塔は、

天台宗の「大塔」の様式で、

現存する例は日本に一つしかありません。

明治の初めに

神仏分離令によって取り除かれ、

基壇の中央に参道が通されました。

今も参道の両側に

柱を支えた礎石が残されています。

本殿の西側には真言宗の大塔もあり、

密教の別宗派の2種類の大塔が、

同じ境内に本殿とともに

共存していたことは、

石清水八幡宮の

神仏和合の精神をよく表しています。」

さすが、江戸時代までは、

「石清水八幡宮寺」と

言われただけの事はありますね。

天台宗と真言宗が夢の共演ですから、

当然、参拝者にとっては、

ご利益もダブルで享受出来たのでしょう!

絵図を拡大すると、

確かに本殿の東側には宝塔院(琴塔)、

西側(図では上側)には

大塔(2階部分が円形)が描かれています。

また案内中の、

「現存する例は

日本に一つしかありません。」

これが気になって調べると、

なんと

徳島県阿波市にありました!

慶長十二年(1607)、

豊臣秀頼が父・秀吉の菩提を弔うために

大阪の住吉大社に建立し、

その約260年後、

明治初期の神仏分離令により、

阿波市の「切幡寺」に移築したもので、

国指定重要文化財となっています。

分岐を左へ。

昭和十二年建立の鳥居を通過。

展望台入口。

こんな景色が見えるそうな!

足元に何やら案内があるので、

確認してみると、

ちょっと興味深い内容が!

「北谷 太西坊(大西坊)跡」

「神と仏を合わせて祀っていた

石清水八幡宮には、

江戸時代まで

たくさんの坊(小さな寺院)があり、

「男山四十八坊」と呼ばれました。

男山展望台とその周辺にも、

僧侶の住む坊が建ち並んでおり、

その西奥にあったのが

「忠臣蔵」とのゆかりで知られる

「太西坊」です。

太西坊の住職、専貞は

赤穂藩家老・大石内蔵助の実弟で、

専貞の跡を継いだ覚運は

内蔵助の養子でした。

元禄14年(1701)、

江戸城で内蔵助の主君・浅野内匠頭が、

吉良上野介の侮辱に耐えかね

刃傷におよんだ「松の廊下事件」。

その7日後、

内蔵助は太西坊に手紙を書き、

「赤穂城を明け渡したのち、

14〜15人で仮住まいできるところを

上方で探してほしい」と依頼しています。

討ち入り後には、

覚運が仇討ちを手伝ったことが評判となり、

たくさんの寄付が集まり、

坊を再興したと伝えられ、

現地には立派な礎石が残されています。

この覚運の墓が、近年、

八幡市の善法律寺で発見されました。

善法律寺は「もみじ寺」とも呼ばれ、

秋には紅葉が美しい境内の

一画に覚運は眠っています。」

まさか、忠臣蔵と石清水八幡宮に

こんな繋がりがあったとは、

びっくりですね!

覚運さん、討ち入りに加担したのに、

罰せられるどころか、

逆に崇敬を受け、

お寺も繁栄したという事は、

当時の一般民衆の気持ちが、

大石さん達に寄り添っていたのは、

間違いないでしょう。

そして、

斬り殺された吉良上野介さん、

今でも悪者扱いだし・・(汗)

さらに奥へ。

竹の聖地だからか、

竹のイベントもあってます。

展望台に到着。

案内板。

展望台から見た京都市内の景色。

同じく、宇治平等院方面の景色。

動画でも撮影。

京都タワーと比叡山。

京都タワーをアップ。

京都駅前に建つこのタワー、

あまり存在を気にしていませんでしたが、

今回の旅では、僕たちにとって、

「シンボリックなタワー」と

なっています。

こちらは、清水寺の入口、

鳥辺野(鳥辺山)の墓地から見えた

京都タワーです。

このロウソク(燭台)の形、

やはり京都に似合っていますね!

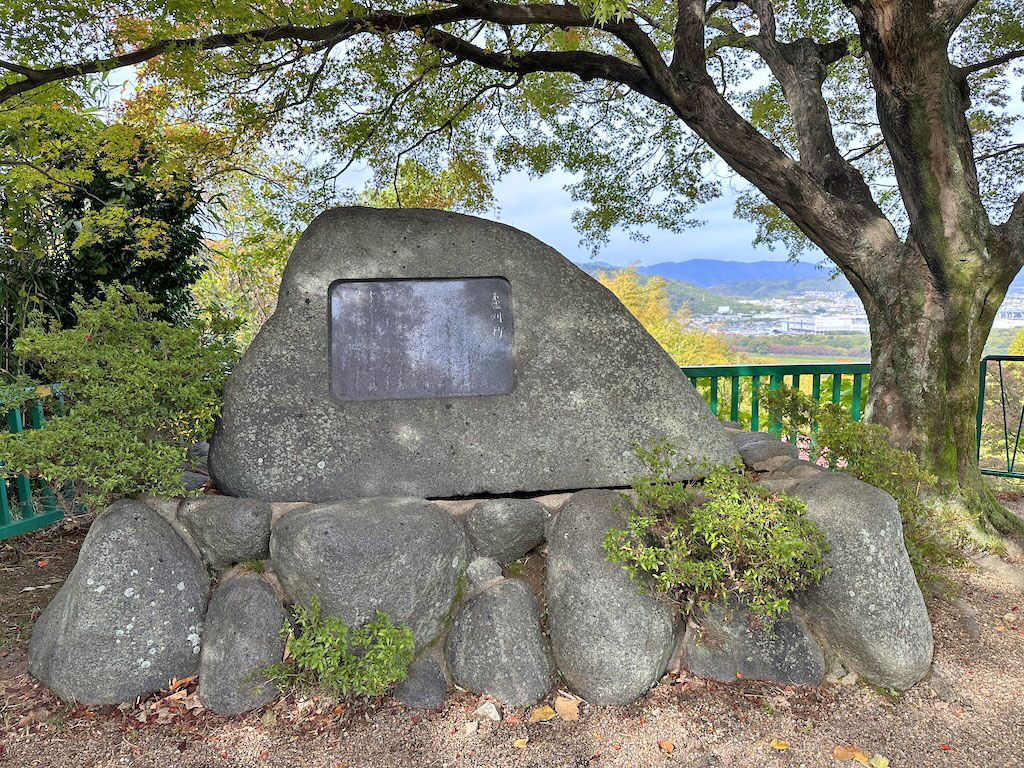

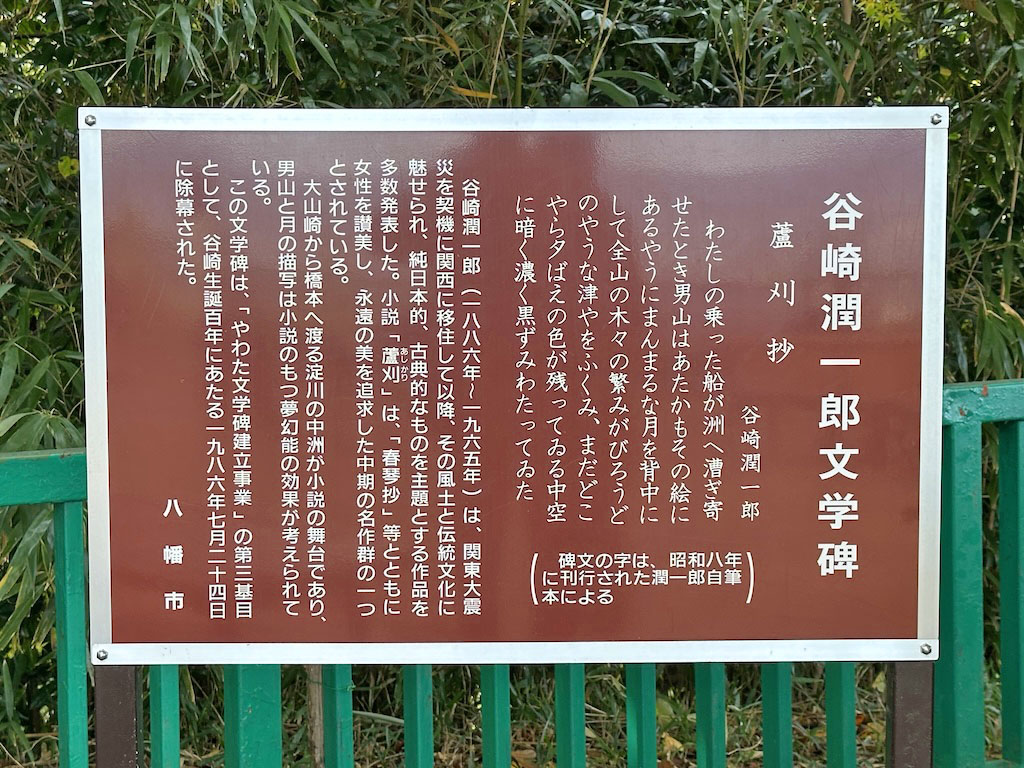

展望台の隅に建つ、

谷崎潤一郎文学碑。

「小説「蘆刈」は、

大山崎から橋本へ渡る淀川の中洲が

小説の舞台であり、

男山と月の描写は小説のもつ

夢幻能の効果が考えられている。」

このように記されています。

正直、興味がないので、

スルー気味でした(汗)

谷崎さん、ごめんちゃい!

(続く)