湊川神社(神戸市)楠木正成公御墓所

ちょっと惜しかった

楠木正成公御墓所の碑石を建てたのは、

水戸黄門の名で有名な徳川光圀公ですが、

それよりも30年位前に、

大楠公(楠木正成)の墓所を

綺麗に整備したいと考えたのが、

福岡藩の学者である

貝原益軒だという事を

神社のパンフレットで知りました。

先日、

僕の地元福岡県の金龍寺にある

益軒さんのお墓に参って

益軒さんを身近に感じていたからでしょうか、

実現には至らなかった益軒さんの思い、

ちょっと惜しかった・・

なんて、

感じたりもしましたが、

徳川光圀公が建立した墓碑を見ると

徳川御三家の御威光があればこそ

成し遂げられた、

こだわり抜いた逸品だと感じ、

やはり黄門様が建ててくださって

良かったな〜と思っています(笑)

そして、神戸

神戸と言えば、

内山田ひろしとクール・ファイブの名曲、

「そして、神戸」が

脳内再生される世代の僕ですが、

今回はまさしく、

須磨浦公園から山陽須磨駅へ

その後JR須磨駅へ移動、

「そして、神戸」へと向かいます(笑)

山陽電鉄、須磨浦公園駅からスタート。

山陽須磨駅で降り、

JR須磨駅へ移動、

コインロッカーから荷物を回収しホームへ。

JR須磨駅に電車入線。

「そして、神戸」駅に到着(笑)

湊川神社までは徒歩ですが、

多くが地下道で繋がっているので、

結構暑さはしのげます。

社頭

神戸駅から10分程で、

湊川神社の社頭に到着。

立派な神門に巨大な燈籠、

楠木正成を祭るに相応しい、

威容を誇っています。

「湊川神社」

案内を抜粋すると

以下になります。

「御祭神(主神)楠木正成公(大楠公)

(配祀)楠木正行公(小楠公)及び

湊川の戦いで殉節された楠木正季卿以下、

御一族十六柱。

【由緒】

楠木正成公は後醍醐天皇の勅命を受け、

鎌倉幕府の勢力や新たに

武家の政権を立てようとする

足利高氏と戦って

正義と忠誠を示されました。

しかし延元元年(1336)に、

湊川の地での足利軍との戦

(湊川の戦い)で自刃されました。

その後、地元の人々によって、

この地に葬られていた正成公の塚(お墓)は

大切に守られてきましたが、

江戸時代に入り、

正成公を非常に崇敬された

徳川光圀公によって

立派なお墓が建立されました。

このお墓の建立後は正成公を慕い、

その精神を拠り所とするため、

多くの人々が参詣し、特に幕末には

吉田松陰や坂本龍馬など、

志士達が訪れました。

明治元年に明治天皇が

この地に神社創祀の御沙汰を下され、

明治五年五月二十四日に、

はじめての別格官幣社として

創建されました。」

ここでは、「足利高氏」と

「尊氏」に改名する前の

名前で記されていますね。

後醍醐天皇の諱(いみな)

「尊治」の「尊」を貰った後に、

後醍醐天皇に反旗を翻したので、

ここでは「高氏」のままで

書かれたのかも知れません。

(考え過ぎかな?笑)

楠木正成公御墓所

本殿参拝の前に神門を入る手前

右側にある楠木正成公御墓所へ。

入口。

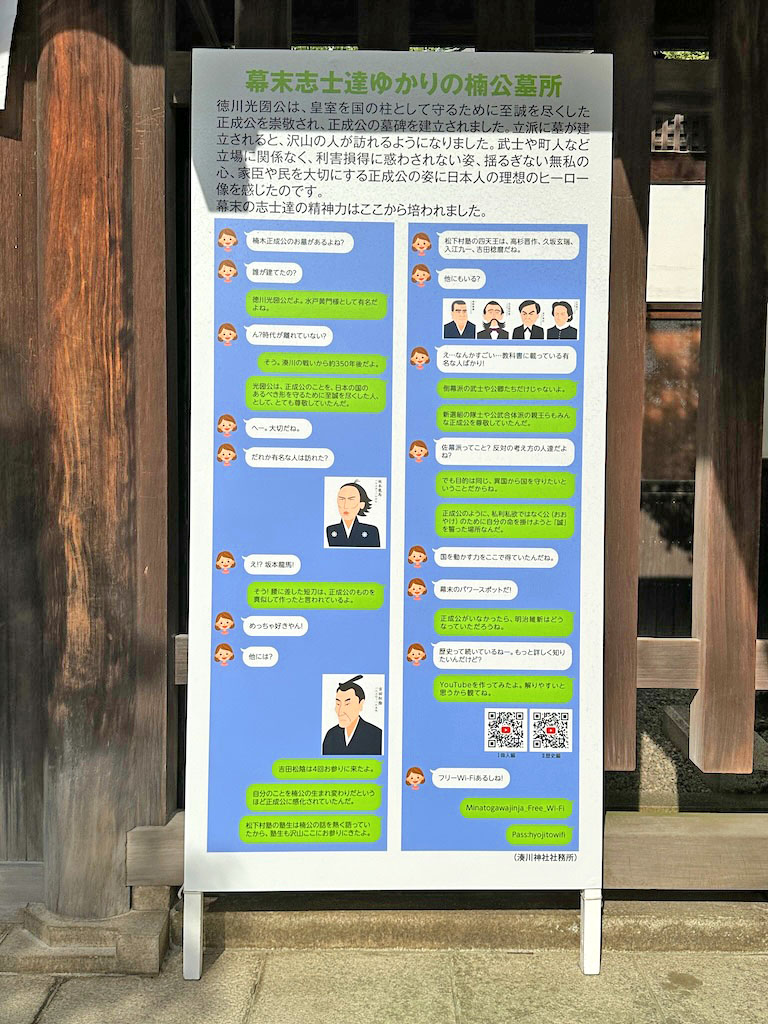

スマホ世代にも

めっちゃ分かりやすい案内。

紹介文は以下になります。

「幕末の志士達ゆかりの楠公墓所」

「徳川光圀公は、皇室を国の柱として

守るために至誠を尽くした

正成公を崇敬され、

正成公の墓碑を建立されました。

立派に墓が建立されると、

沢山の人が訪れるようになりました。

武士や町人など立場に関係なく、

利害損得に惑わされない姿、

揺るぎない無私の心、

家臣や民を大切にする正成公の姿に

日本人の理想のヒーロー像を感じたのです。

幕末の志士達の精神力は

ここから培われました。」

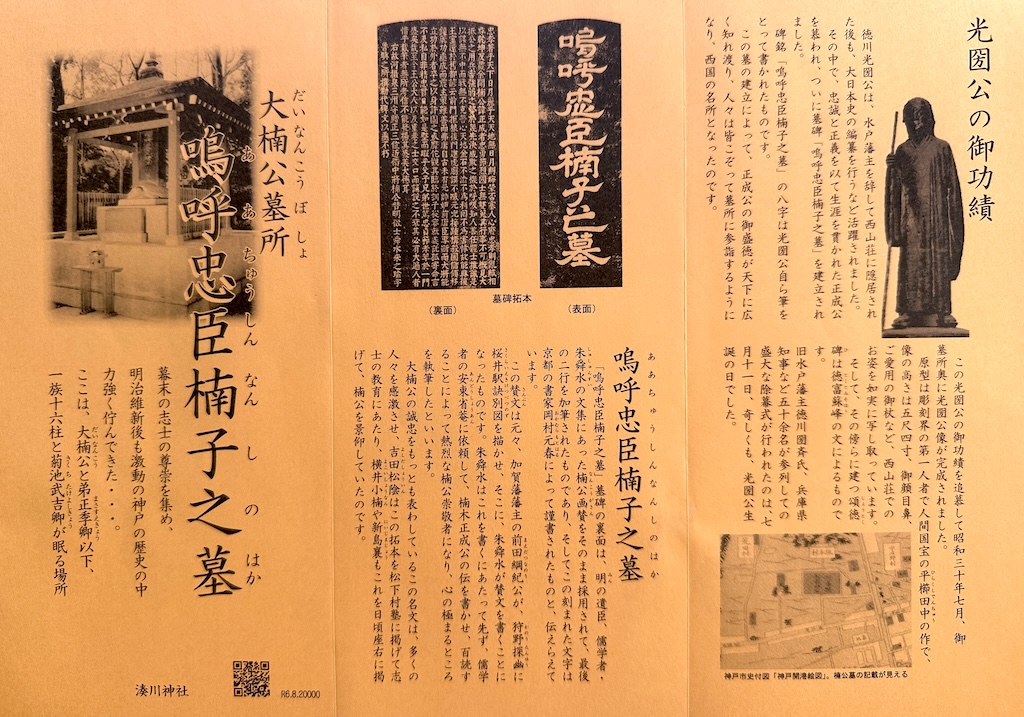

次にパンフレットの文章を

抜粋してみます。

「光圀公の功績」

「徳川光圀公は、水戸藩主を辞して

西山荘に隠居された後も、

大日本史の編纂を行うなど活躍されました。

その中で、忠誠と正義を以て

生涯を貫かれた正成公を慕われ、

ついに墓碑「嗚呼忠臣楠子之墓」を

建立されました。

碑銘「嗚呼忠臣楠子之墓」の八字は

光圀公自ら筆をとって書かれたものです。

この墓の建立によって、

正成公の御盛徳が天下に広く知れ渡り、

人々は皆こぞって

墓所に参詣するようになり、

西国の名所となったのです。」

こちらは大人向け(笑)ですね!

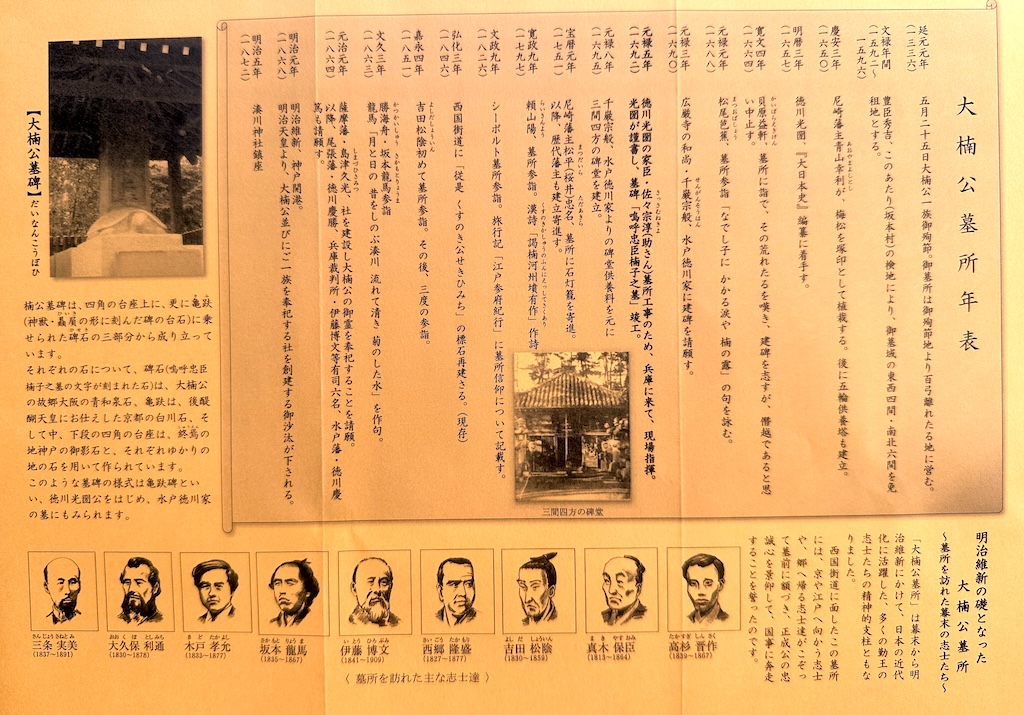

「大楠公墓所年表」

気になるところを

抜粋してみます。

■寛文四年(1664)

貝原益軒、墓所に詣で、

その荒れたるを嘆き、建碑を志すが、

僭越であると思い中止す。

■元禄元年(1688)

松尾芭蕉、墓所参詣

「なでし子に かかる涙や 楠の露」

の句を詠む。

山梨大学の松尾芭蕉DBによると

「ナデシコの可憐な花に

大きな楠の葉に溜まった露が落ちてくる。

それを見ているとあの楠正成の

桜井の別れを思い起こすことだ。

あのとき、

幼子の正行の袖の上に落ちた

正成の涙こそ、

この大きな楠の露であり、

正行はこのナデシコのようで

あったに違いない」

このように書かれています。

素人の僕にはこの句に

「桜井の別れ」が詠まれているなんて

全く分かりません・・・。

■元禄五年(1692)

徳川光圀の家臣・佐々木宗淳(助さん)

墓所工事のため、

兵庫に来て、現場指揮。

光圀が謹書し、

墓碑「嗚呼忠臣楠子之墓」竣工。

■寛政九年(1797)

頼山陽、墓所参詣。

■文政九年(1836)

シーボルト参詣。

■嘉永四年(1851)

吉田松陰初めて墓所参詣。

その後、三度の参詣。

■文久三年(1862)

勝海舟・坂本龍馬参詣

龍馬「月と日の 昔をしのぶ湊川

流れて清き 菊のした水」を作句。

また、

参詣メンバーの紹介には、

高杉晋作、真木保臣(和泉)、

西郷隆盛、伊藤博文、木戸孝允、

大久保利通、三条実美なども

名を連ねています。

手水舎から奥へ。

墓碑正面。

標柱。

参拝。

パンフレットには、

「楠公墓碑は、四角の台座上に、

更に亀趺(神獣・贔屓の形に

刻んだ碑の台座)に乗せられた碑石の

三部分から成り立っています。

それぞれの石について、

碑石(嗚呼忠臣楠子之墓の

文字が刻まれた石)は、

大楠公も故郷大阪の青和泉石、

亀趺は、

後醍醐天皇にお仕えした京都の白川石、

そして中、下段の四角の台座は、

終焉の地神戸の御影石と、

それぞれゆかりの地の石を

用いて作られています。

このような墓碑の様式は、亀趺碑といい、

徳川光圀公をはじめ、

水戸徳川家の墓にもみられます。」

このように書かれています。

墓碑をズームして撮影。

ここもパンフレットから抜粋します。

「墓碑の裏面は、

明の遺臣、儒学者・朱舜水の文集にあった

楠公画賛をそのまま採用されて、

最後の二行を加筆されたものであり、

そしてこの刻まれた文字は京都の書家

岡村元春によって謹書されたものと、

伝えられています。

この賛文は元々、

加賀藩藩主の前田綱紀公が、

狩野探幽に桜井駅決別図を描かせ、

そこに朱舜水が賛文を

書くことになったものです。

朱舜水はこれを書くにあたって先ず、

儒学者の安東省菴に依頼して、

楠木正成公の伝を書かせ、

百読することによって

熱烈な楠公崇敬者になり、

心の極まるところを執筆したといいます。

大楠公の誠忠を

もっとも表しているこの名文は、

多くの人々を感激させ、

吉田松陰はこの拓本を松下村塾に掲げて

志士の教育にあたり、

横井小楠や新島襄も

これを日頃座右に掲げて、

楠公を景仰していたのです。」

光圀公像

墓碑参拝後は奥の光圀公像へ。

こちらもパンフから抜粋します。

「光圀公の御功績を追慕して

昭和三十年七月、御墓所奥に

光圀公像が完成されました。

原型は彫刻界の第一人者で

人間国宝の平櫛田中の作で、

像の高さは五尺四寸、

御顔目鼻、ご愛用の御杖など、

西山荘でのお姿を

如実に写し取っています。」

水戸黄門の姿は、

これを参考にしたのかな?

お顔アップ。

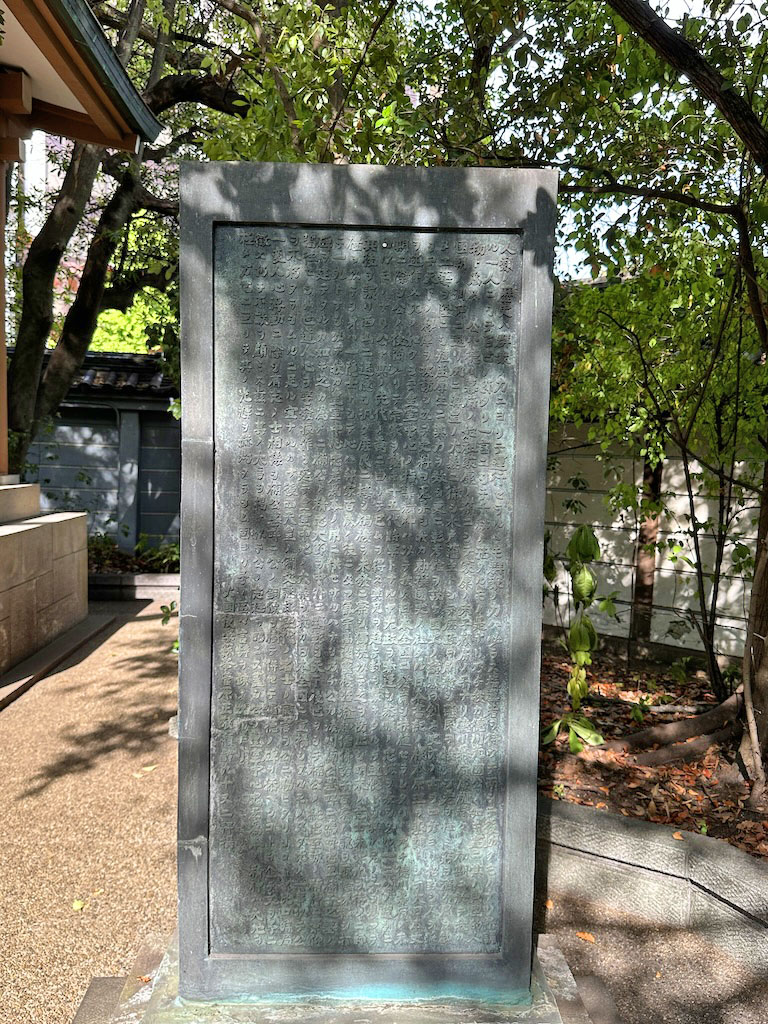

頌徳碑。

「(銅像の)傍らに建つ頌徳碑は、

徳富蘇峰の文によるものです。」

(パンフレットによる)

この後は、

御本殿参拝へと向かいます。

(続く)