鳥飼八幡宮(福岡市)御社殿

前衛的と思いきや・・・

鳥飼八幡宮の拝殿は、

恐らく神社として唯一無二ものでしょう。

総茅葺で出来た拝殿。

この姿を前衛的、

いや超前衛的だと思う方も

多いかも知れませんが、

僕がこれを見て思い出したのが、

こちらの建物です。

昨年(令和6年)6月に訪問した

青森県、三内丸山遺跡の

巨大な復元建物です。

(大きさ比較のため、妻も登場・・笑)

この建物、茅葺屋根というよりも

本体の大半が「茅葺」なのです。

勝手な解釈ですが、

鳥飼八幡宮の拝殿のルーツは、

この大型竪穴建物があった、

5000年前の縄文時代に遡ると言っても

大袈裟ではないでしょう。

総茅葺の拝殿を見て、

縄文以前の昔から「日本」という国を

絶やすことなく繋いでくれた

ご先祖様たちの偉業を、

改めて感じています・・・

拝殿・本殿

神門をくぐると

左側に存在感を放っているのが、

大きな蘇鉄です。

拝殿・本殿に向いて育っているのは、

やはり神様の吸引力かも?(笑)

「千年蘇鉄」

以下、案内です。

「社伝では、この蘇鉄の誕生を

次のように伝えています。

神功皇后を補佐していた武内宿禰が、

新羅遠征の旅の安全と皇后の

「胎内の御子」の無事な出産を

この地で祈願したところ、

そこに蘇鉄の木が生えてきた、と。

実際に、

神功皇后の遠征は大成果を残し、

後の応神天皇となられる

御子を出産されました。

このことから、

御神木のしめ縄にご縁むすびの紐を結ぶと、

願い事がかなうと信じられています。

武内宿禰は四百年の長寿だったことから、

今日では健康長寿の御神木としても

親しまれています。」

手水舎へ。

お手水完了。

拝殿をしばし眺めた後、

参拝前に案内板を読んでみます。

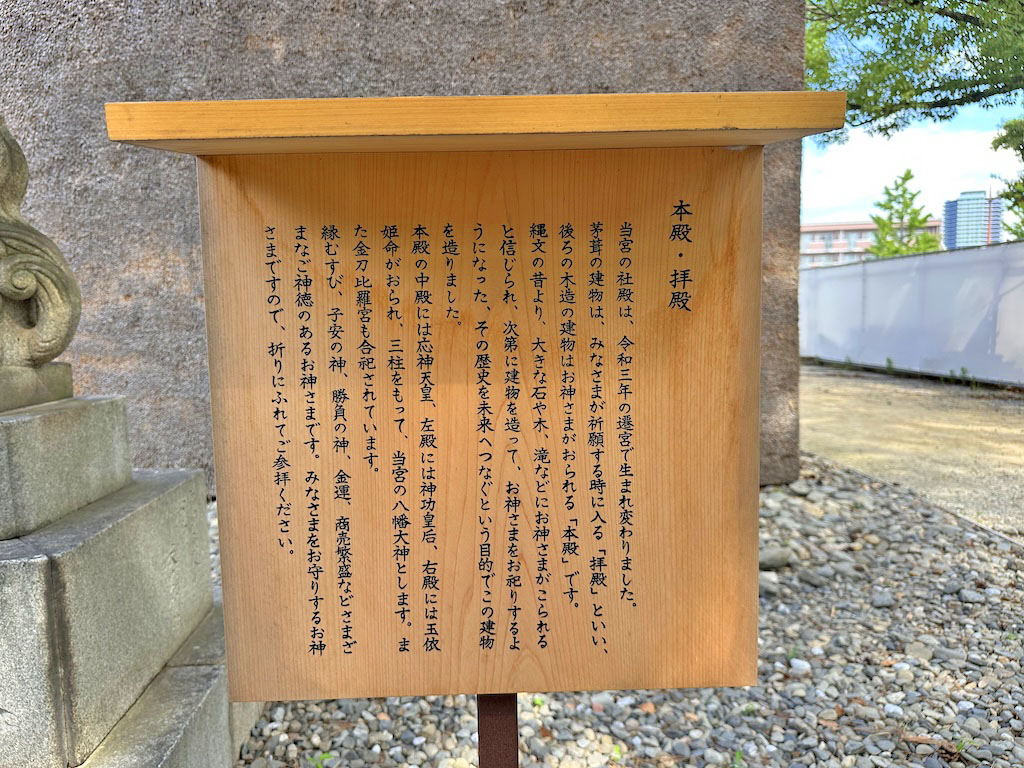

「本殿・拝殿」

「当宮の社殿は、令和三年の遷宮で

生まれ変わりました。

茅葺の建物は、

みなさまが祈願する時に入る

「拝殿」といい、

後ろの木造の建物は

お神さまがおられる「本殿」です。

縄文の昔より、

大きな石や木。滝などに

お神さまがこられると信じられ、

次第に建物を造って、

お神さまをお祀りするようになった、

その歴史を未来へつなぐという目的で

この建物を造りました。

本殿の中殿には応神天皇、

左殿には神功皇后、

右殿には玉依姫命がおられ、

三柱をもって、当宮の八幡大神とします。

また金刀比羅宮も合祀されています。

縁むすび、子安の神、勝負の神、

金運、商売繁盛などさまざまな

ご神徳のある神さまです。

みなさまをお守りするお神さまですので、

折に触れてご参拝ください。」

磐境・磐座、神籬・神南備の時代から

御社殿ができるまでの神社の歴史が

さりげなく、そして分かりやすく

説明されているところが、

実に素晴らしいですね!

茅葺に囲まれて参拝。

ここの雰囲気も

前出の縄文時代の大型建物に

通じるところがあります・・・

入母屋破風の三角形デザイン、

なんとなく参拝所のルーツに

思えてしまいます。

茅葺を間近で見て、

またまた二人して感動!

メンテナンスも大変だろうに

茅葺を選ばれた宮司さんの想いには、

敬意を持たざるを得ません。

拝殿左から本殿へ。

拝殿左側面は茅葺に加え、

巨石の柱で設られています!

本殿に参拝。

こちらは右側面。

しつこく(笑)

向かって右からも本殿に参拝。

本殿背面。

板玉垣の高さを、

本殿を拝観できる位にされていて、

直接拝めるのが有り難いですね!

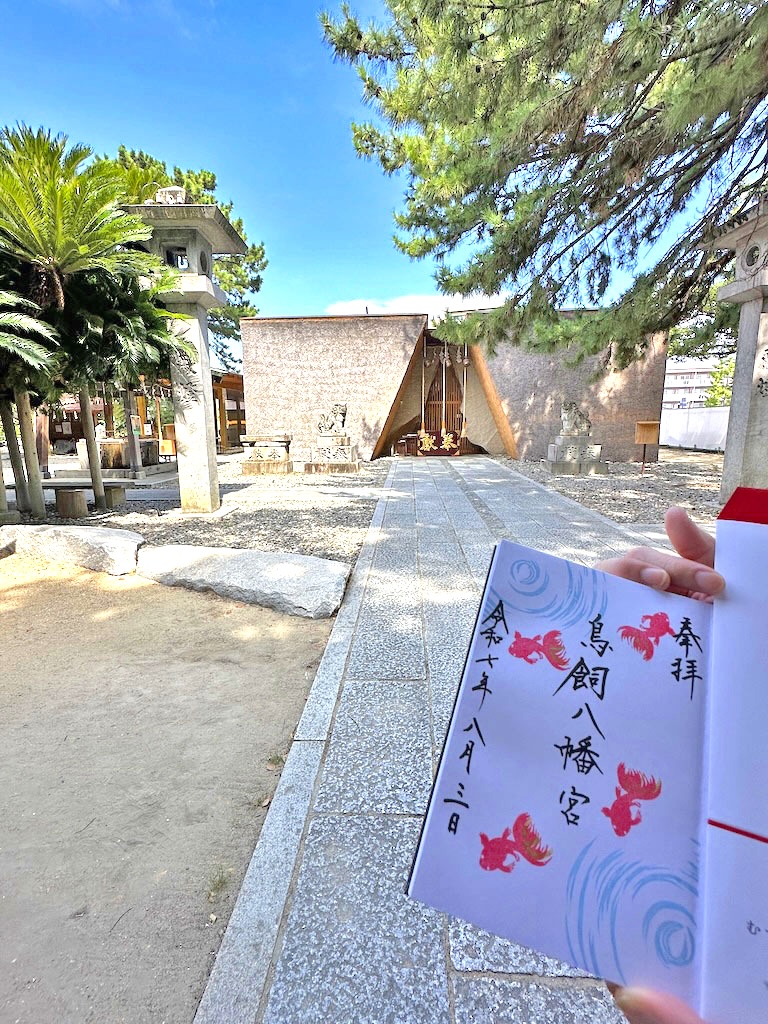

御朱印

十数年前、一度御朱印を

授与いただいていますが、

素敵なデザインの御朱印を

書き込みしていただけるというので、

2度目の御朱印をいただく事に。

分かりやすい案内。

御朱印の引換ナンバーは17。

妻に「17だったよ!」と言ったら

「大谷の背番号やね!」とお返事が・・

僕が、

「17は僕の誕生日やん!」

そう返すと、

「あ〜そっちか〜!」

相変わらず、何も気にしない、

超前向きな妻でした(笑)

涼しげなデザインに優しい文字。

茅葺の拝殿と共に。

ここでツーショット完了。

鳥飼八幡宮の見所は、

まだまだ沢山あります。

(続く)