渡良瀬橋(日光市足尾町)

馬頭尊

渡良瀬橋近くで見つけた馬頭尊は、

この日最後に行った

「わたらせ渓谷鐵道」の終点、

間藤駅で体験した

感動の出会いの「伏線」でした。

「馬頭尊」

「この馬頭尊は明治26年に

下間藤に建てられ、

大正10年頃ここに移した。

盛時には足尾に300頭以上の馬がいて、

銅山の物資運搬に活躍した。」

この案内の「下間藤」の「まとう」が、

「馬頭」の「ばとう」に通じるようで、

それが僕の脳裏に刻まれていて、

渡良瀬橋を訪問した少し後、

足尾銅山の散策に於いて、

全く訪問予定でなかった間藤駅へ、

誘ってくれたのです。

その間藤駅が、

伏線回収の「現場」となったのですが、

それはまた後日、

「間藤駅」のブログにて書く事にします。

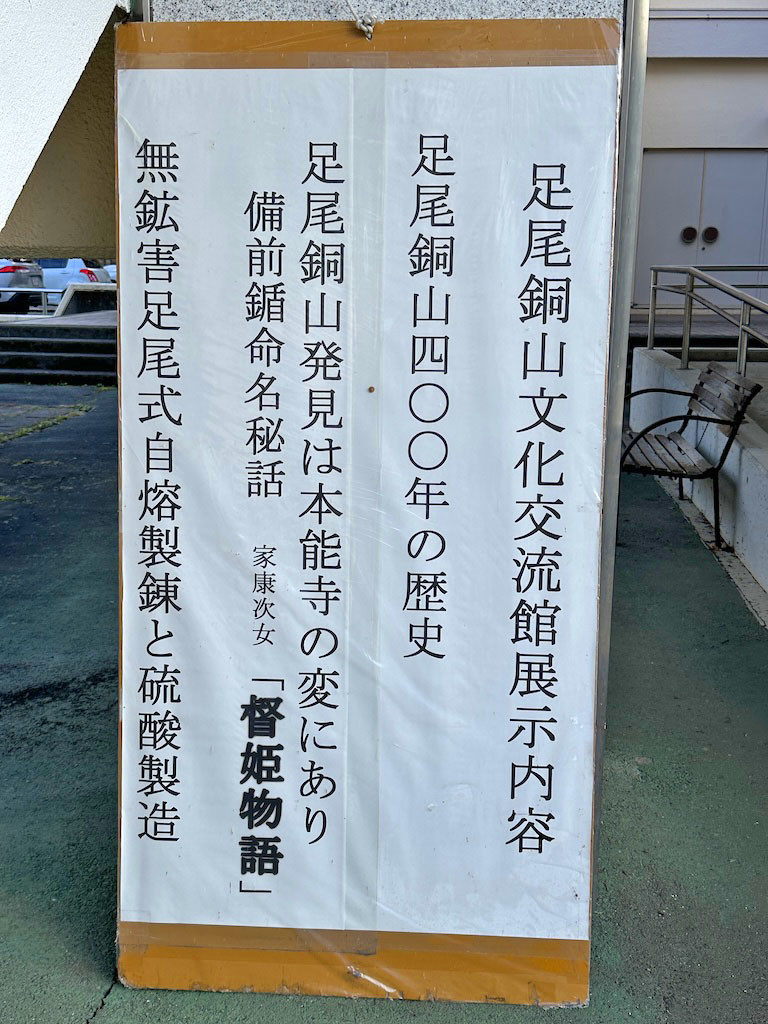

足尾銅山文化交流館

通洞鉱山神社から駐車場に向かう途中、

こんな案内を見つけました。

「足尾銅山発見は本能寺の変にあり

備前(金に盾)命名秘話

家康次女「督姫物語」」

これに反応して中に入ってみたい!

そう思いましたが・・・

残念ながら閉館中でした。

しかし、家康の次女、督姫は、

北条氏直の正室から氏直死後、

池田輝政の正室になった人で、

輝政の孫、光政の代から

池田氏の領地は姫路から

「備前」(岡山県)になっていますので、

この繋がりに

ヒントがあるのかもしれません。

月光仮面ならぬ日光仮面。

日光市のキャラクターかな?

日々の日付更新、

現役感が出ていて嬉しいですね!

簀橋堆積場

「簀橋堆積場」を簡単に言うと、

鉱毒物質を溜め込んでおく場所です。

この遠景を見ようと、

僕一人だけで、

ちょっと橋の上で行きました。

もう少し先へ・・

渡良瀬川上流方面の

左端に見えています。

あの赤土っぽい色の

コンクリート壁の向こうに

鉱毒物質を溜める池のようなものが

あるのです・・・

これを無くす根本的な解決方法は、

やはりないのでしょうか・・・

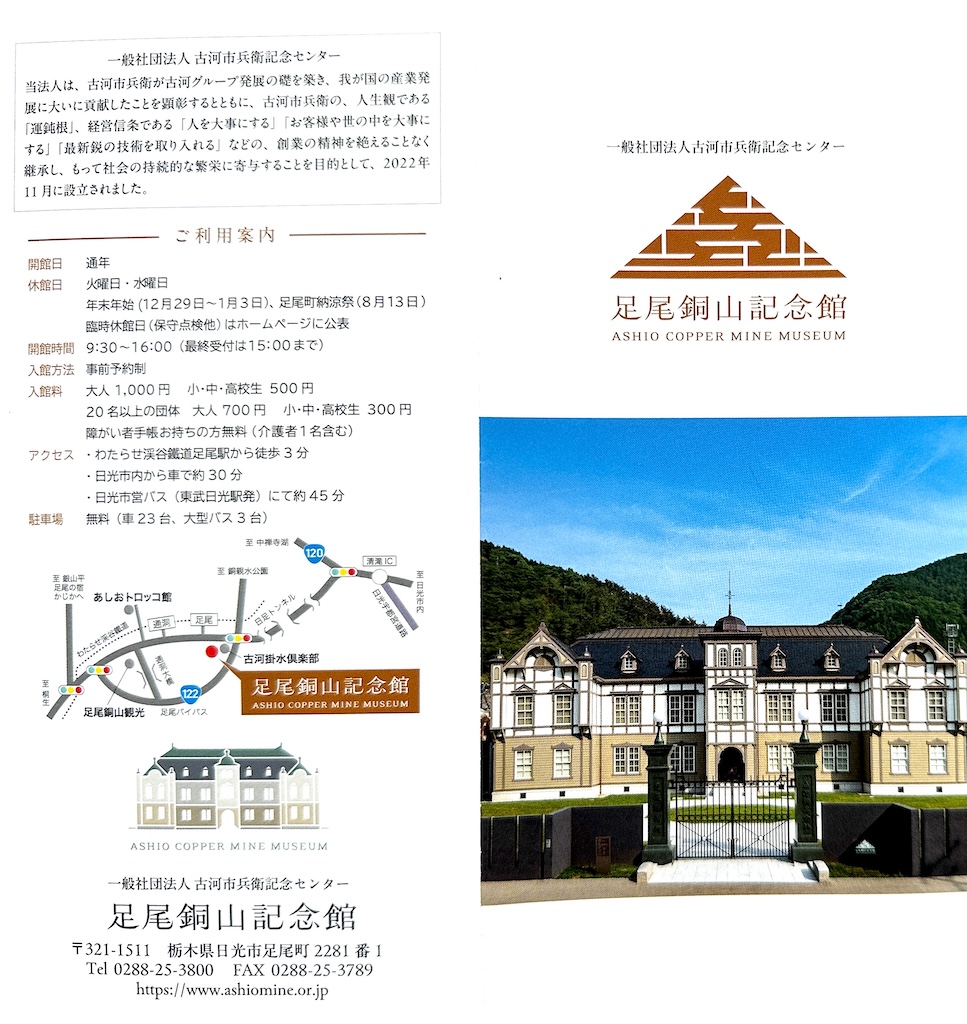

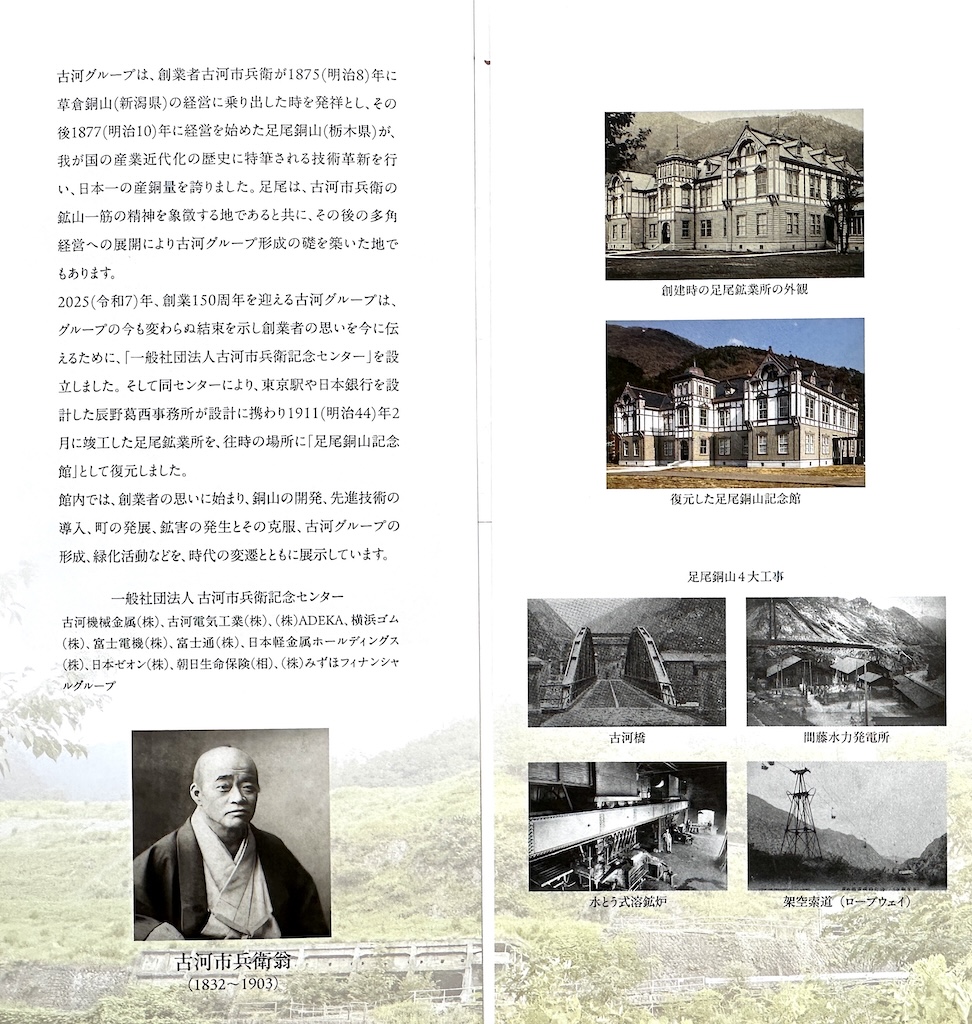

足尾銅山記念館

実は、この記念館に

入る予定にしていましたが、

事前予約制を失念したのに加え、

この日は古河グループ(推測)の

お偉いさん方の視察が入っていたようで、

どのみち中には入れなかったようですが、

パンフレットはいただいていますので、

まずはそちらから・・・

表と裏。

見開き。

創始者の古河市兵衛の紹介と、

創業時の足尾鉱業所の外観、

2025年(令和7年)古河グループ

創業150周年記念事業として

復元された現在の足尾銅山記念館が

紹介されています。

内面。

フロアマップなど。

興味深い展示も多々あるようですね!

門の横には、

黒塗りの高級車が数台と、

それぞれの運転手さんが待機中で、

見るからに「VIP」様が来てるぞ!

そんな雰囲気でした(笑)

外観のみは見学可能だったので、

ちょっとラッキーだったかもですね!

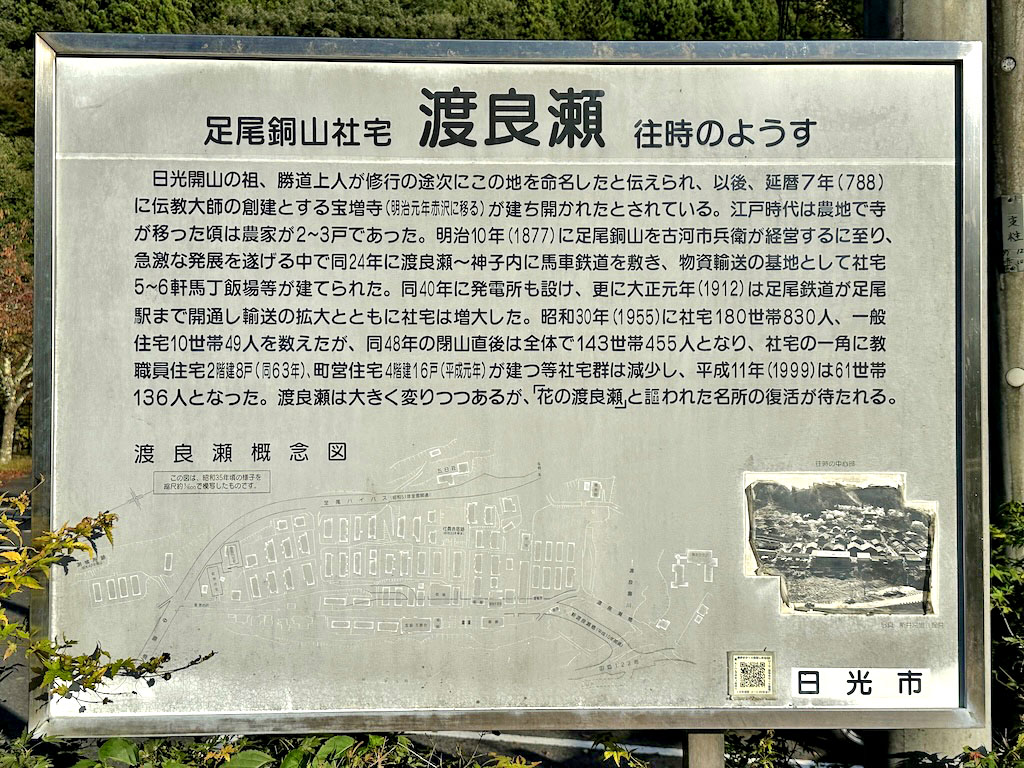

渡瀬橋

初めに、

ここで記述している渡良瀬橋は、

森高千里の曲で歌われている

足利市の渡良瀬橋ではなく、

日光市足尾町の渡良瀬橋です。

間違いそうなので念の為(笑)

「ここから約150m上流

渡良瀬川発祥の地」

「足尾銅山の深い歴史を

共に歩んだ渡良瀬川、

その名の由来は1200年の昔、

日光を開山した勝道上人が修験の途次、

この地に分け入り対岸に渡ろうとしたが、

谷が深く流れが急なので、

困っていたところ、

ようやくこの辺りで浅瀬を見つけ

無事渡ることができたので、

対岸の地を「渡良瀬」とし、

川の名を「渡良瀬川」と

命名したと伝えられている。

以来、ここから約150m上流の、

松木川と神子内川が

合流する地点から下流を、

渡良瀬川と称してきたが、

昭和40年(1965)に

渡良瀬川の起点は、

松木川の上流に変更された。」

眉毛が特徴のお坊様は、

2年半ほど前に参拝した

日光、輪王寺のエントランスに立つ

渡良瀬川の命名者、勝道上人像です。

この方、三度目のチャレンジで

日光山への登頂を果たし、

お寺の創建に繋げたという、

強運と不屈の闘志の持ち主ですから、

実に縁起が良い川の名前です。

輪王寺のご加護と、

勝道上人の後押しもあって、

冒頭に書いた「間藤駅」へも

繋がったのかも知れません・・

まずは渡ってみます。

橋の上流、松木川方面。

下流。

渡った先の案内。

往時には900人近くが、

この辺りの社宅に住んでいたそうです。

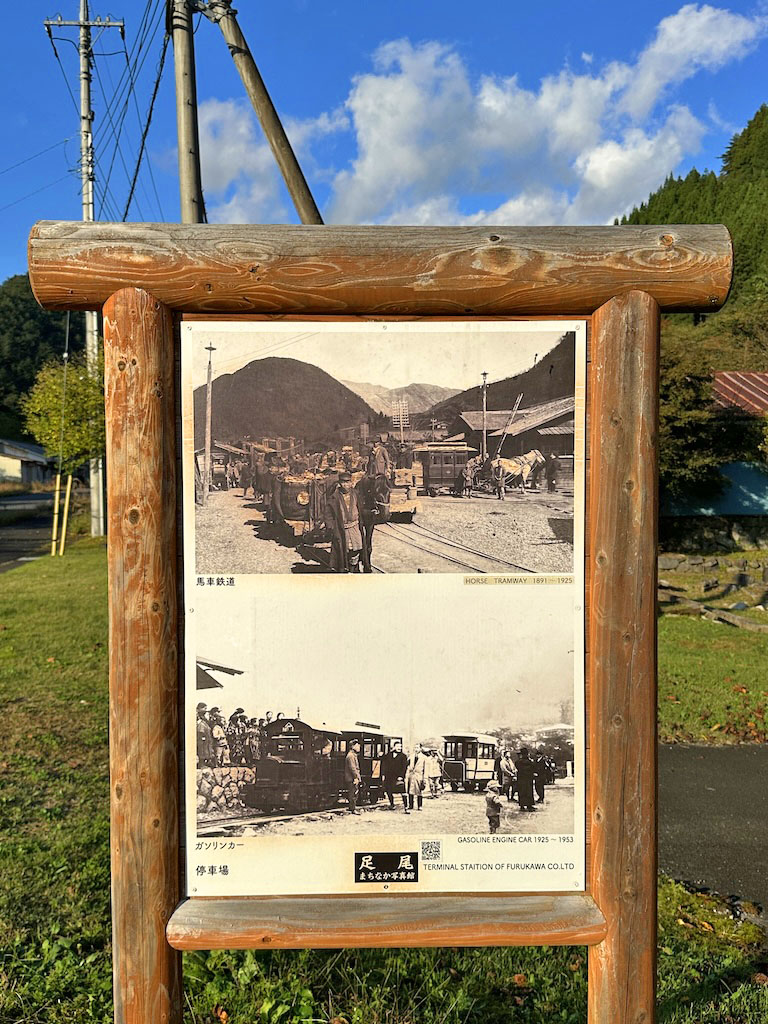

馬車鉄道(上)とガソリンカー(下)。

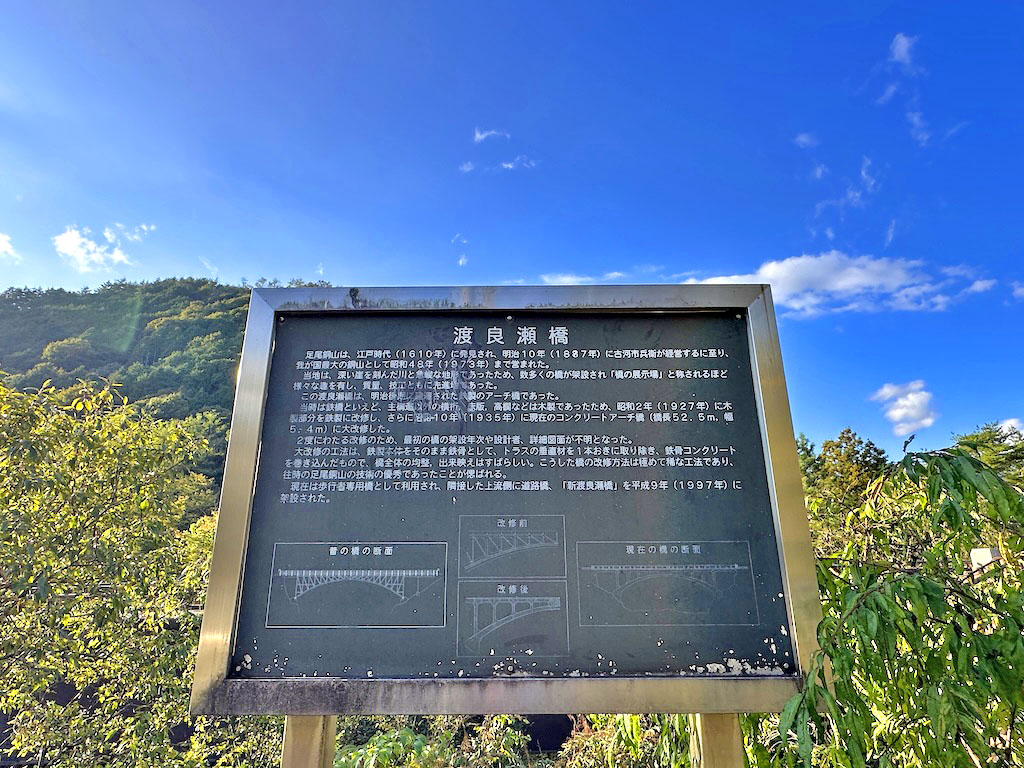

「渡良瀬橋」

案内を抜粋すると

以下になります。

「当地は、深い崖を刻んだ川と

急峻な地形であったため、

数多くの橋が架設され「橋の展示場」と

称せれるほど様々な趣を有し、

質量、技工共に先進地であった。

この渡良瀬橋は、明治後期に建造された

鉄製のアーチ橋であった、

当時は鉄橋といえど、

主構造以外の横桁、床版、高蘭などは

木製であったため、

昭和2年(1927年)に

木製部分を鉄製に改修し、

さらに昭和10年(1935年)に

現在のコンクリートアーチ橋に大改修した。

大改修の工法は、

鉄製本体をそのまま鉄骨として、

トラスの垂直材を1本おきに取り除き、

鉄骨コンクリートを巻き込んだもので、

橋全体の均整、出来栄えはすばらしい。

こうした橋の改修方法は

極めて稀な工法であり、

往時の足尾銅山の技術の

優秀であったことが偲ばれる。」

ずっとオリジナルを残しながらも

時代に合った変貌を遂げているのが、

かなり凄いと思います。

作り替えではなく、

今あるものを上手く利用する、

「持続可能」なんて言葉が無かった時代から、

日本では当たり前に行われていた、

「モノを大切に使い続ける習慣」に

改めて、感じ入った次第です。

並行して走る

新しい橋から眺めてみます。

お〜なんかカッコいい!

真横から。

このコンクリの中に

明治時代の鉄骨が入っているんですね・・

縦位置でも撮影。

渡良瀬橋に大満足した後は、

わたらせ渓谷鐵道、

足尾駅へと向かいます。