屋嶋城(やしまのき)(高松市)

平和を求めるならば

今から1400年近く前、

日本には危機が迫っていました・・・

朝鮮半島、白村江の戦いで

唐と新羅の連合軍に大敗北し、

唐の日本侵攻が現実的となったのです。

きっと

オシッコちびる位に怖かったでしょう・・

巨大な唐が攻めてくるなんて(汗)

そして、戦って敗北すれば、

日本民族は、即the endですから・・

しかしここで天智天皇以下、

当時の為政者たちは、

「国を守り抜く本気」を見せました。

超短期間のうちに

亡命百済人の指導のもと、

西日本各地に防衛拠点となる

巨大な山城を多数築造したのです。

その一つが、今回訪問した

屋嶋城(やしまのき)で、

実際に復元された城門を見ると、

「本気度」がひしひし伝わってきます・・

屋嶋城も含め

多くの城を見た唐のスパイたちが

本国に発した、

「日本めっちゃ戦う気満々」の情報は、

きっと唐の皇帝の耳にも入っていたはずです。

「なんか日本やる気満々だし

こちらの損害も大きくなりそうだな・・

やっぱ侵略やめとくか・・」

こんな気持ちにもなったやも知れません。

結果、

めでたく日本侵攻はナシに。

国が防衛力を強化したら

相手を刺激して戦争になってしまう・・

そんなことはありません。

全く逆です・・

平和を維持できるのです・・

まさしく1400年前の歴史が

それを証明してますね(笑)

資料1

屋嶋城と同時期に造られた古代山城、

岡山県の鬼ノ城や

熊本県の鞠智城などには、

ガイダンス施設があって、

発掘された物の展示や

復元模型などもありましたが、

ここにそれらはありません。

ただし、

パンフレットや資料が、

野外のボックスの中に置かれていて、

これらは訪問者が

屋嶋城全てを

自己完結出来るほどの(笑)

詳しい内容となっています。

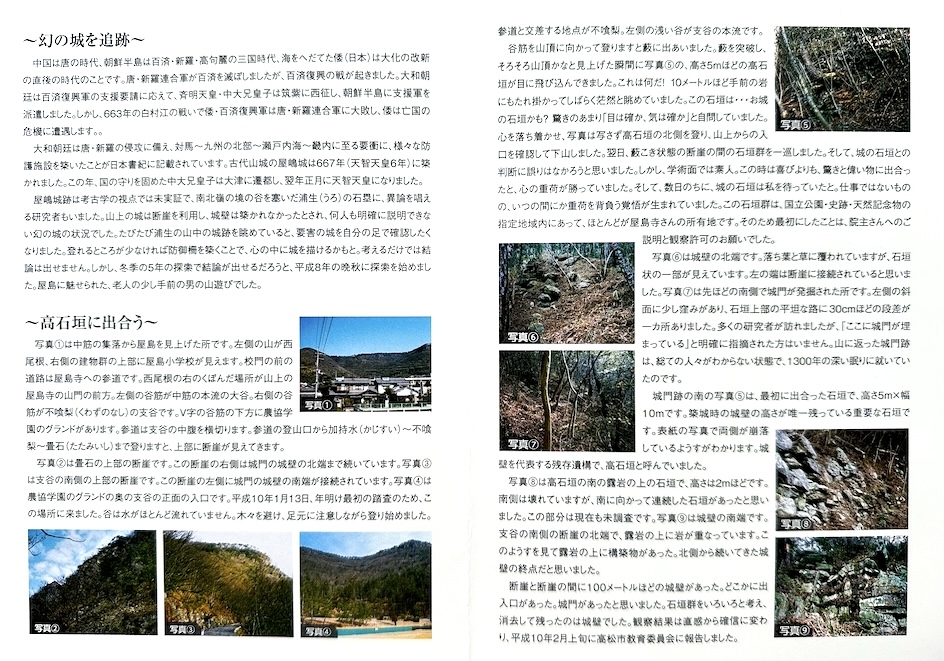

その一つ目がこちらのカラー版です。

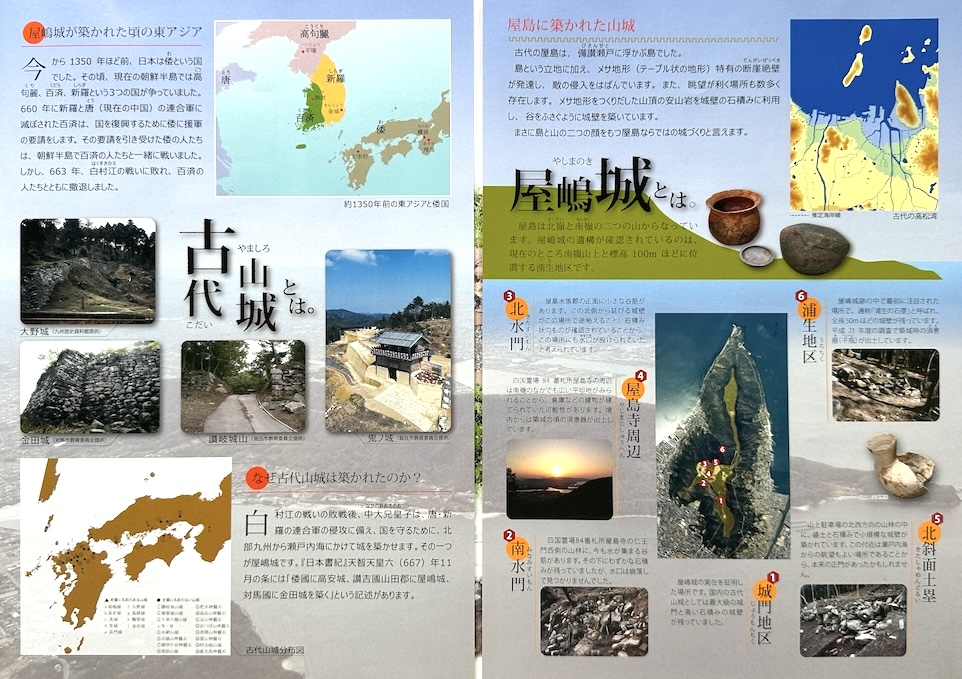

パンフレット表紙。

古代山城の説明と屋嶋城について。

以下、パンフレットの抜粋です。

「「日本書紀」天智天皇六(667)年

11月の条には

「倭國に高安城、讃吉國山田郡に屋嶋城、

対馬國に金田城を築く」

という記述があります。」

これが裏付けですが、

実際には先述した鬼ノ城を含め、

「日本書紀」に記述がない城も

たくさん見つかっています。

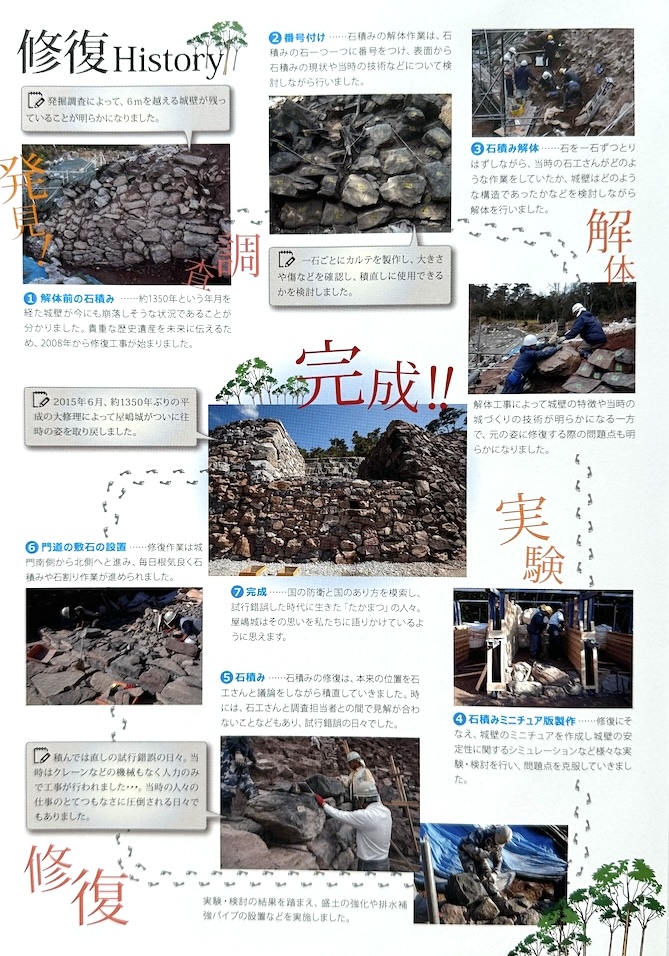

復元ヒストリー。

復元された城門の案内。

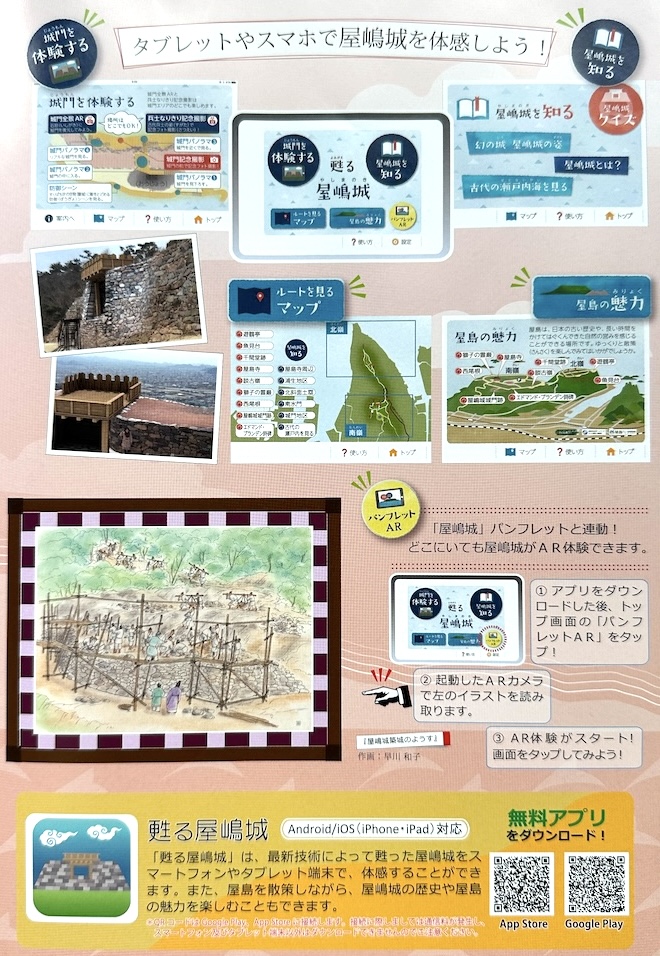

スマホやタブレットで、

ガイダンス施設に勝るとも

劣らない「体験」も出来、

マニアな人でも満足できそうな

充実度です。

(僕はちょっと見ただけ・・汗)

資料2

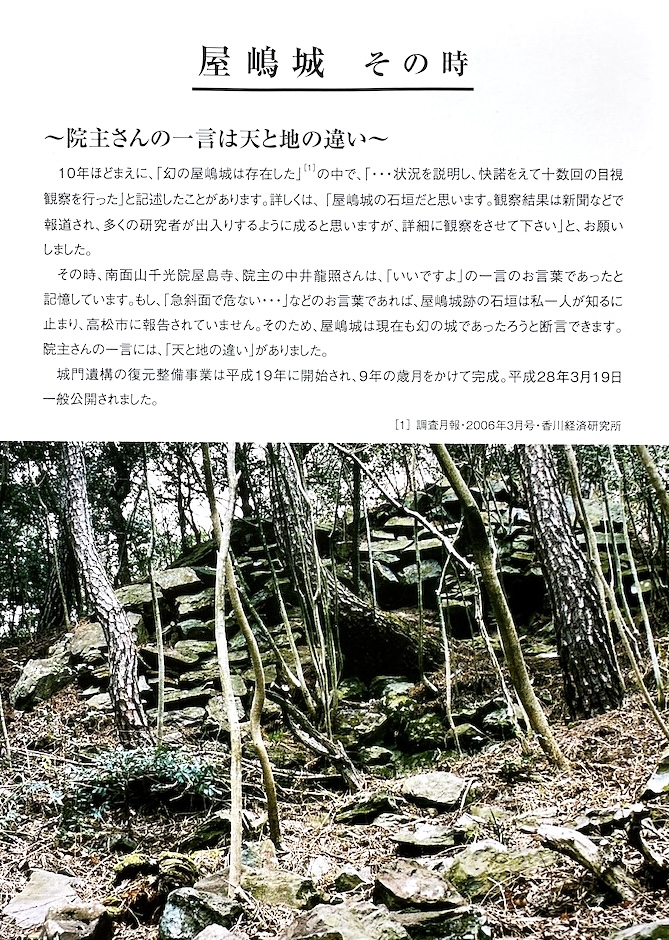

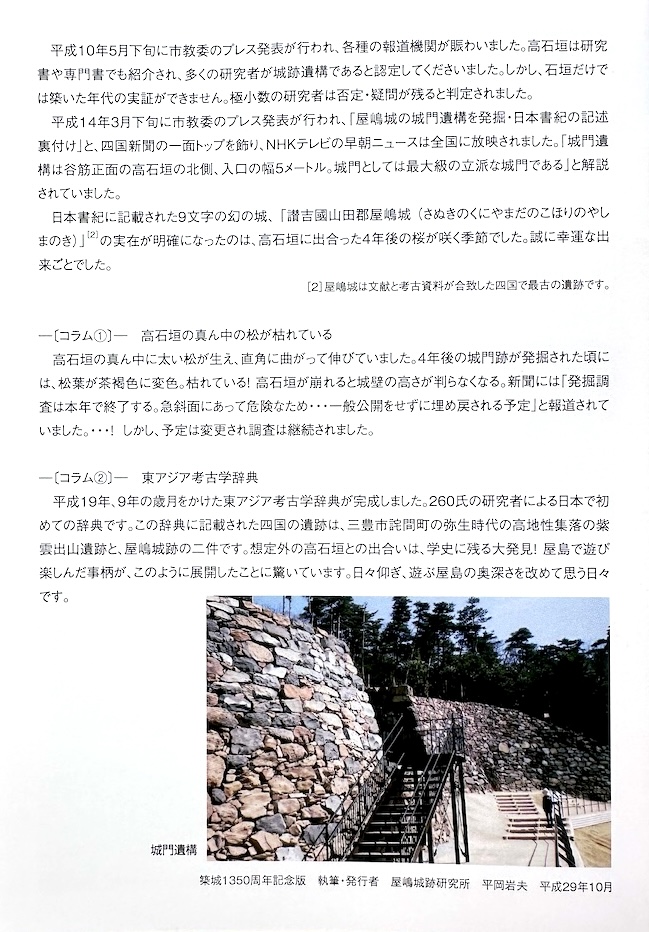

次なる資料もかなり貴重です。

ここには、

屋嶋城の発見者した平岡岩夫氏の

回想が書かれています。

「ここを詳しく調査させて欲しいと

屋島寺の院主さんにお願いした時、

「いいですよ」の一言だけで、

急斜面で危険だとか、

マイナスなお言葉が無かったことで、

今日の結果に繋がった」

このような内容です。

確かに

「地主さんが背中を押してくれるのか」

それとも「冷ややかに見守るのか」は

雲泥の差がありますからね!

この事実を知ってますます屋島寺が

好きになりました(笑)

詳しい調査の経緯。

資料の最後に、

「日本書紀に記載された9文字の幻の城、

「讃吉國山田郡屋嶋城

(さぬきのくに

やまだのこほりのやしまのき)」

の存在が明確になったのは、

高石垣に出合った4年後の

桜が咲く季節でした。

誠に幸運な出来ごとでした。」

このように書かれています。

どんな発見でも最初は

「そんなのある筈が無い」と

けんもほろろにされるのが常、

しかし、

発見者の謙虚さゆえに、

「幸運」という言葉で結ばれています。

間違いなく、

平岡岩夫氏の情熱と執念なんですけどね!

資料3

さらに資料は続きます(笑)

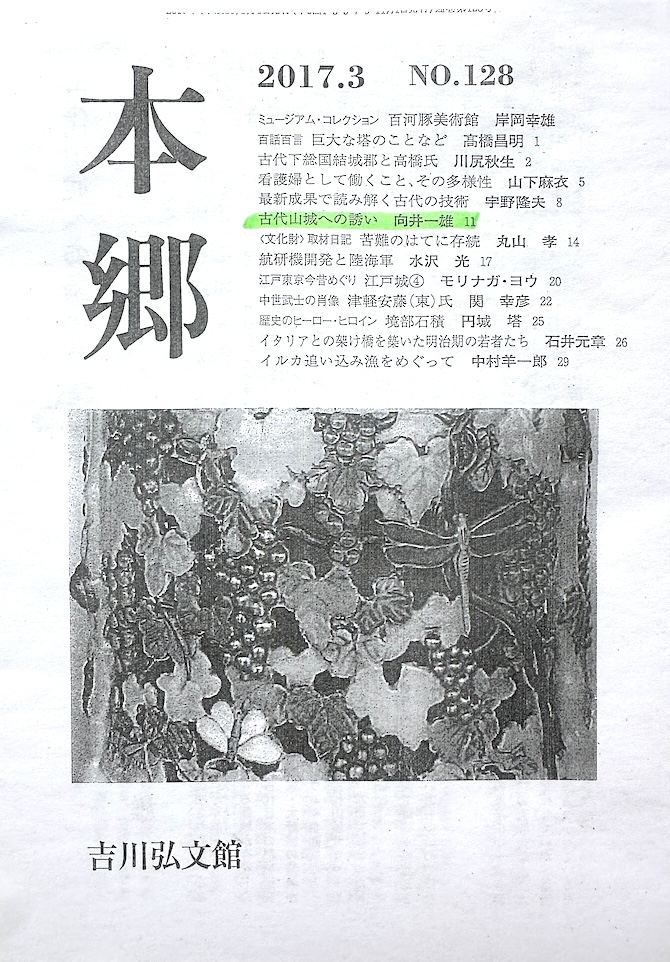

「古代山城への誘い」からの抜粋。

この中での肝はこちらです。

「1997年の冬、

一人の男が香川県高松市の

屋島山中を歩き回っていた。

男の名は平岡岩夫。」

「屋島というと

源平合戦で有名な古戦場で、

山頂には展望台や

水族館まである有名な観光地である。

こんな開けた場所で

遺跡が残っているのかと

思われる方は多いと思う。

実際多くの研究者が探索を怠っていた。

しかし平岡は違った。

道なき道、ブッシュや岩場もいとわず、

屋島山中をしらみつぶしに調べて行った。」

出来る男は違いますな〜!

やはり多くの学者さんたちは、

ろくに調べもせず

「そんなのあるわけ無い」なんて

言って怠けていたのでしょう。

大阪城近くの難波宮跡を発見した

山根徳太郎氏も最初は、

相手にされていませんでしたし

何事かを成し遂げる人は、

やはり最初は狂人扱いされるもの。

それを乗り越えた平岡氏、

偉人だし屋島の恩人ですよ!

文章の最後は、

「2008年、鞠智城跡から百済製の

小さな金銅仏が発見された。

築城を指導した

百済人の念持仏とみられている。

1350年の時を超えて亡国の民は

何を思っているのだろうか。」

このように結ばれています。

こちらは僕たちが鞠智城訪問時、

温故創生館で見た

2008年発見の念持仏の

レプリカと復元物です。

国を亡くした百済の人々が、

この念持仏を携え、

故国に残した家族や仲間を思いながらも

どれほど日本の力になってくれたことか・・

言葉には言い尽くせませんね・・

屋嶋城へ

ここで、やっと現地のお話です(笑)

絶景に感動した獅子の霊巌展望台から

屋嶋城へ向かう途中、

妻が突然、

「この木見て〜

てっぺんが凄いよ〜!!」

と雄叫びを上げたのです。

確かに!!

杉の木のてっぺんに

アンテナが付いているというか、

鹿の角というか、

レア過ぎる光景ですね!

案内図で屋嶋城を確認。

屋島の全体図(左)と、狭域図に

屋嶋城を赤丸で囲ってみました。

屋島寺の四天門前を山門側へ。

途中見つけた野鳥。

山門をくぐって南側へ。

整備された散策路。

パンフレットの「箱」を発見。

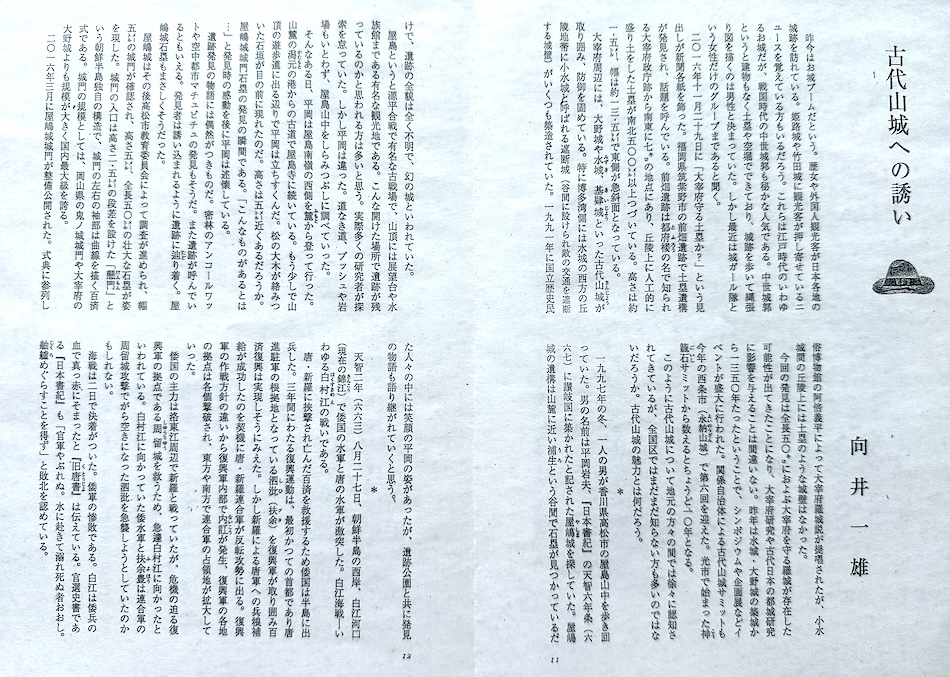

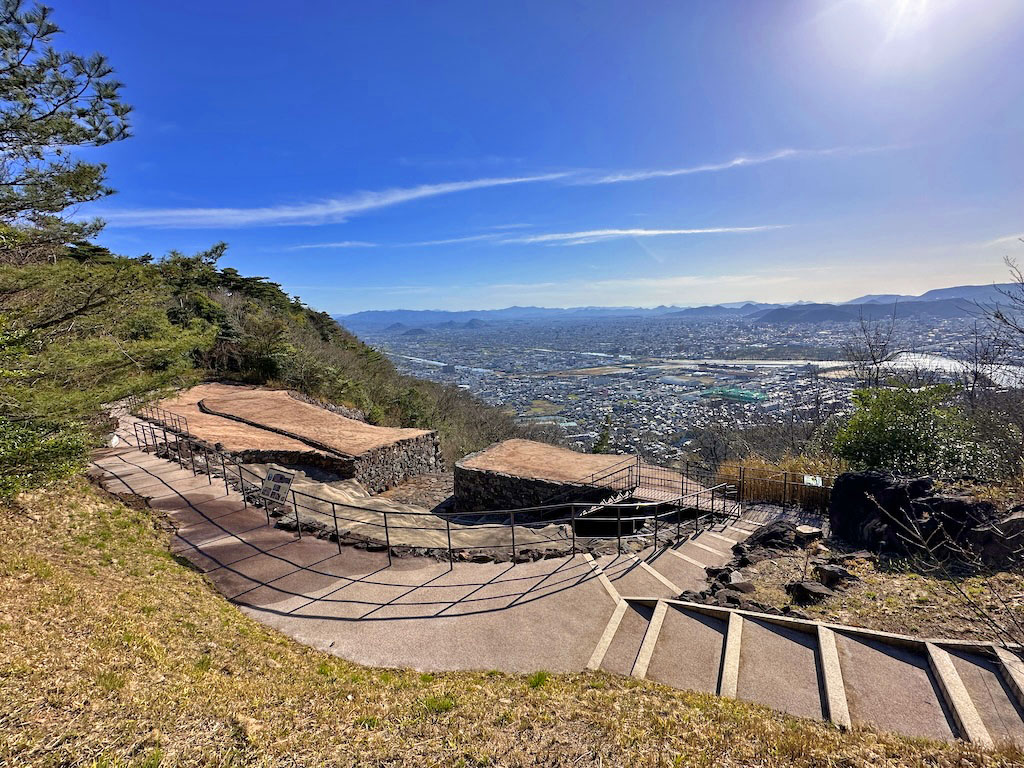

復元城門の散策

程なくして復元城門に到着。

案内。

眺望も良さそうだし、

一旦、上部から眺めることに。

お〜素晴らしい!

城門の案内。

さらに下へ。

この辺りの造りは、

横矢掛けが出来るように

少し枡形っぽくなっています。

もうすぐ出口。

門横の石垣。

普段はここにハシゴをかけて

登り降りしていたそうで、

敵が来たらハシゴを外し、

敵が怯む隙に矢を射まくる構造です。

修復の案内。

城門・城壁を向かって左側から撮影。

こちらは反対側から。

天智天皇を頂点に、

こんな山城を造った

今から1400年近く前の日本、

なんか凄い国ですね!

城門をバックにツーショット。

これにて散策は完了。

帰路

帰りも往路と同じく

屋島寺の参道を使います。

山門前に来た時、

行きがけには気づかなかった

石仏群を発見。

お地蔵様や石仏前には、

元気一杯の生花が供えられ、

大事にされている感満載です。

屋島寺本堂前を通過し、東大門へ。

東大門をくぐれば、駐車場はすぐそこ。

充実しまくった二日間の四国旅は、

もうすぐ終わりです。