米沢城(山形県)

お城と神社の境目

上杉家の居城だった米沢城。

このお城を散策することは、

ほぼ上杉神社の境内を巡る事になり、

お城と神社の明確な境目は、

正直よくわかりませんが、

上杉神社参拝後は、

一応(笑)「お城」として巡ってみました。

Googleマップで順路を確認。

南西の「菱門橋」からスタートし、

真ん中の「石碑」、

そのすぐ西の「稽照殿」(宝物殿)、

南東の招魂碑、上杉謙信祠堂跡、

北東の櫓跡に建つ上杉曦山公之碑と、

なんだか、石碑巡り的な散策です。

菱門橋

境内社の春日神社を参拝し、

すぐ近くの堀に渡された菱門橋へ。

堀外から本丸を望む。

西側の堀。

案内を抜粋すると、

「橋名は、江戸時代は

本丸内の藩主が住んだ「御殿」からの

南出入口にあたり、

その通行は厳重に取り締まったことから

「秘し門」と称された事に由来する。」

このようになります。

東側の堀。

平城で、石垣も低く、

堀幅もそんなに広くもなく、

典型的な「平和な時代のお城」

といった感じがしますが、

ここは輪郭式平城の本丸を囲む内堀で、

その外郭は二の丸、三の丸に守られ、

外堀の先には「馬出し」、

さらに

近年発掘された二の丸の「障子堀」と

ここで感じるものとは裏腹に、

城域もかなり広く、

厳重に守りを堅めていたようです。

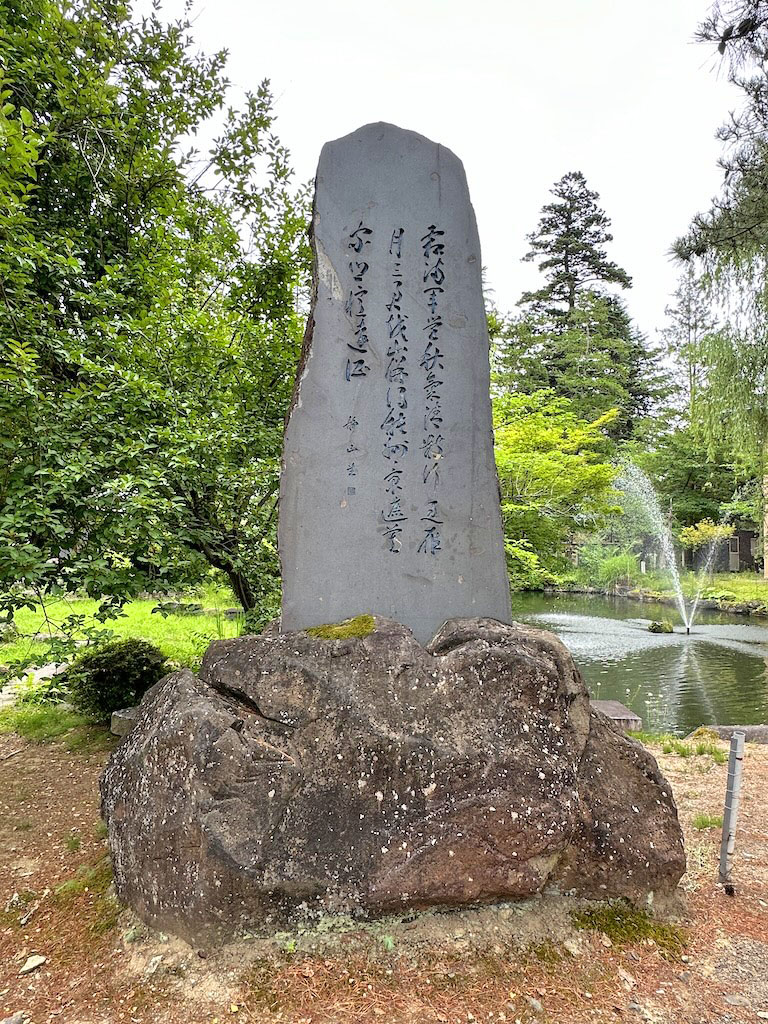

石碑

米沢城跡には、顕彰碑など

多くの石碑が建てられています。

石碑が二つあるように見えますが、

右が本物の「石碑」で、

左側は、

その石碑の案内の石碑(笑)になります。

上杉謙信の詠んだ詩ですが

漢文なので、

「案内の石碑」で確認することに。

全文書き出すと以下になります。

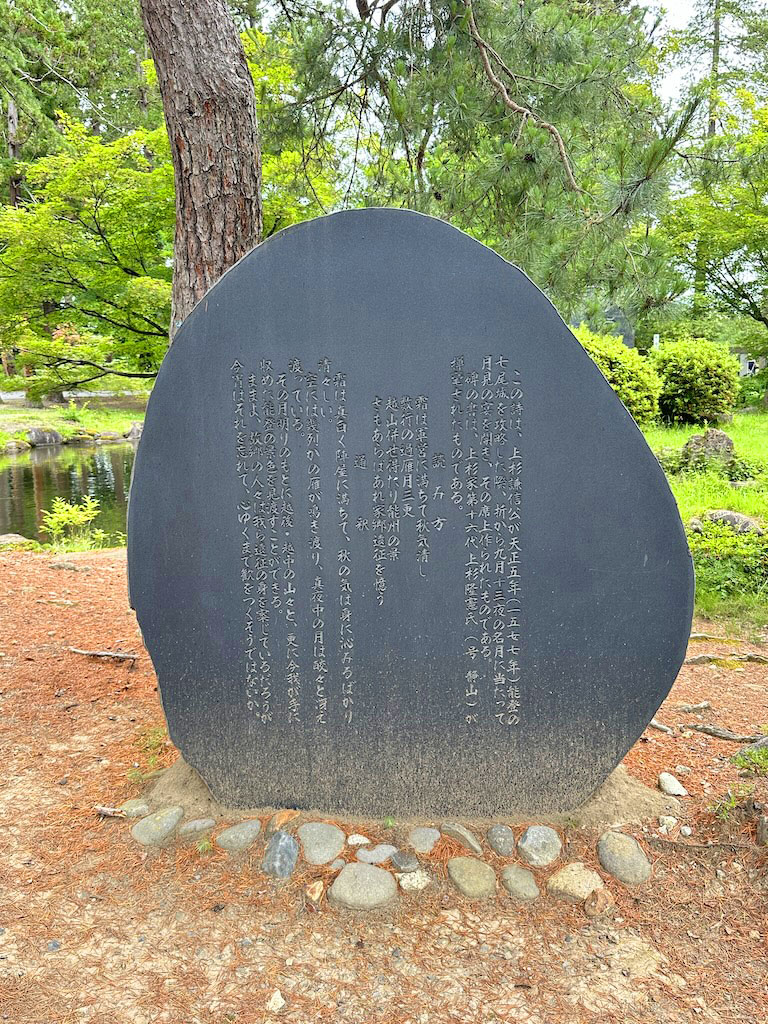

「この詩は、上杉謙信公が

天正五年(1577)

能登の七尾城を攻略した際、

折から九月十三夜の名月に当たって

月見の宴を開き、

その席上作られたものである。

碑の書は、上杉家第十六代

上杉隆憲氏(号 静山)が

揮毫されたものである。

【読み方】

霜は軍営に満ちて秋気清し

数行の過雁月三更

越山併せ得たり能州の景

さもあらばあれ家郷遠征を憶う

【通釈】

霜は真白く陣屋に満ちて、

秋の気は身に沁みるばかり清々しい。

空には幾列かの雁が鳴き渡り、

真夜中の月は、

皎々と冴え渡っている。

その月明りのもとに越後・越中山々と、

更に今我が手に収めた

能登の景色を見渡すことができる。

ままよ、故郷の人々は

我ら遠征の身を案じているだろうが、

今宵はそれを忘れて、

心ゆくまで歓をつくそうではないか。」

故郷の人を思うのではなく、

「今ここにいる家臣達を労う」詩、

謙信公の優しさでしょうか・・

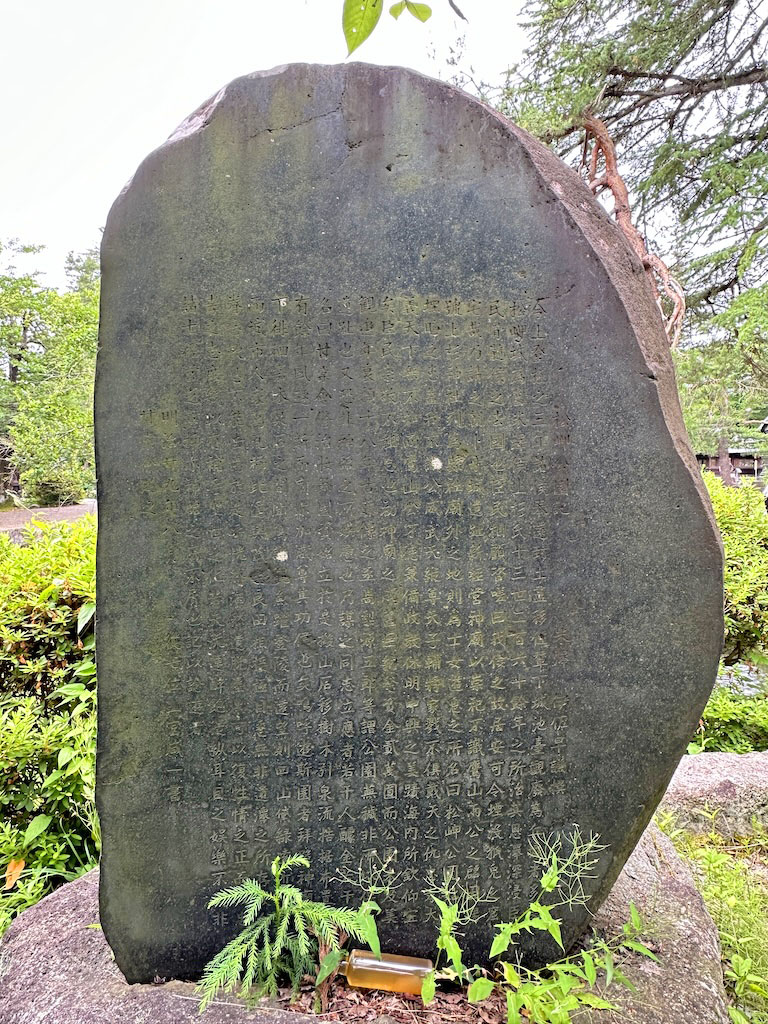

石橋で池中の石碑へ。

鯉さんたちの供養碑。

「甘棠(かんとう)之碑。

秋月種樹書」

GoogleのAIさんによると

甘棠とは、

人々が為政者の徳を讃えるという

意味があるそうです。

この碑文を書いた秋月さんは

上杉鷹山の出身、高鍋藩の人。

為政者の徳を讃えるに

相応しい人かもですね(笑)

裏面は漢文・・・(汗)

「松岬公園記」

「明治二十九年八月」の文字のみ確認(笑)

稽照殿

池の前には、

上杉神社の御社殿の設計と同じく、

米沢出身の伊東忠太博士が

設計した稽照殿という

上杉家の家宝を集めた宝物殿があります。

持ち時間が無いので内覧はせず、

外観のみの見学です。

国指定登録有形文化財で、

大正12年(1923)の

神社復興とともに建立されています。

GoogleのAIさんのお話では、

「稽照」とは、

古事記の序文にある

「古(いにしえ)を稽(かんが)ひ

今を照らす」から

取った言葉だそうです。

建立から100年以上とは思えない、

新鮮さがありますね。

いつかは入ってみたいかも?(笑)

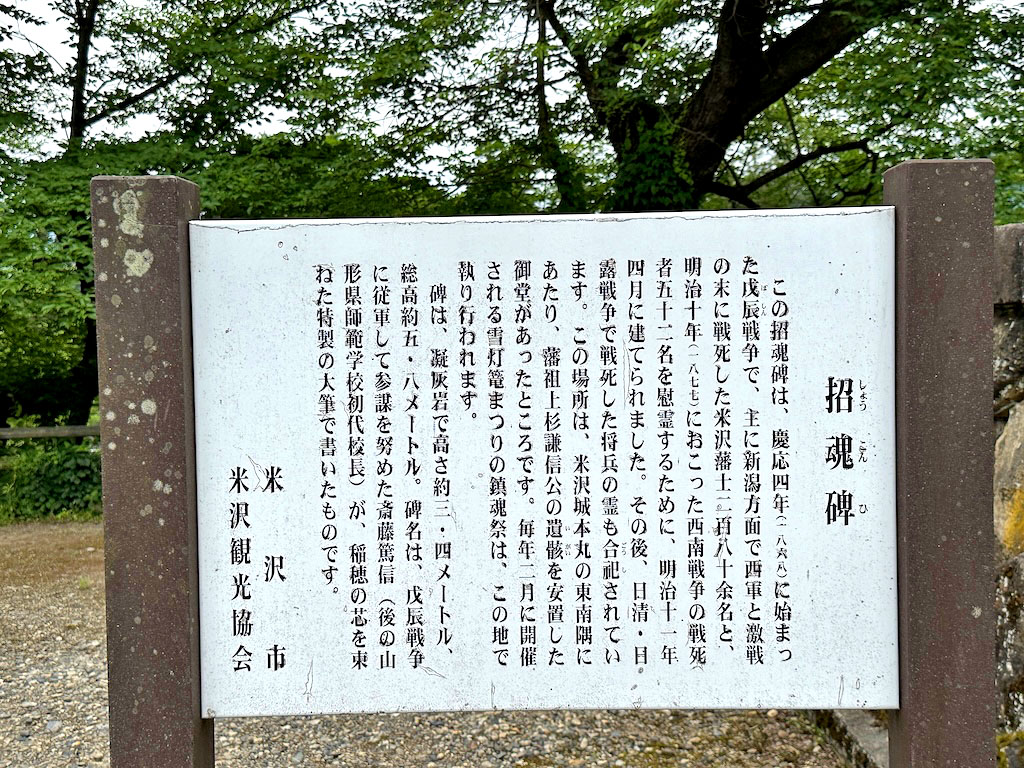

招魂碑

次は本丸南東へ。

参道脇の小山。

もうすぐ頂上。

招魂碑へ。

参拝。

案内を抜粋すると以下になります。

「戊辰戦争で、主に新潟方面で

西軍と激戦の末に戦死した

米沢藩士二百八十余名と、

明治十年に起こった西南戦争の

戦死者五十二名を慰霊するために、

明治十一年四月に建てられました。」

「碑名は、戊辰戦争に従軍して

参謀を努めた斎藤篤信が、

稲穂の芯を束ねた

特製の大筆で書いたものです。」

殉難された方々への深い鎮魂と

その尊い命を次世代に繋げる気持ちが、

「稲穂の芯」に

凝縮されている気がします・・

巨大さを実感するため妻登場。

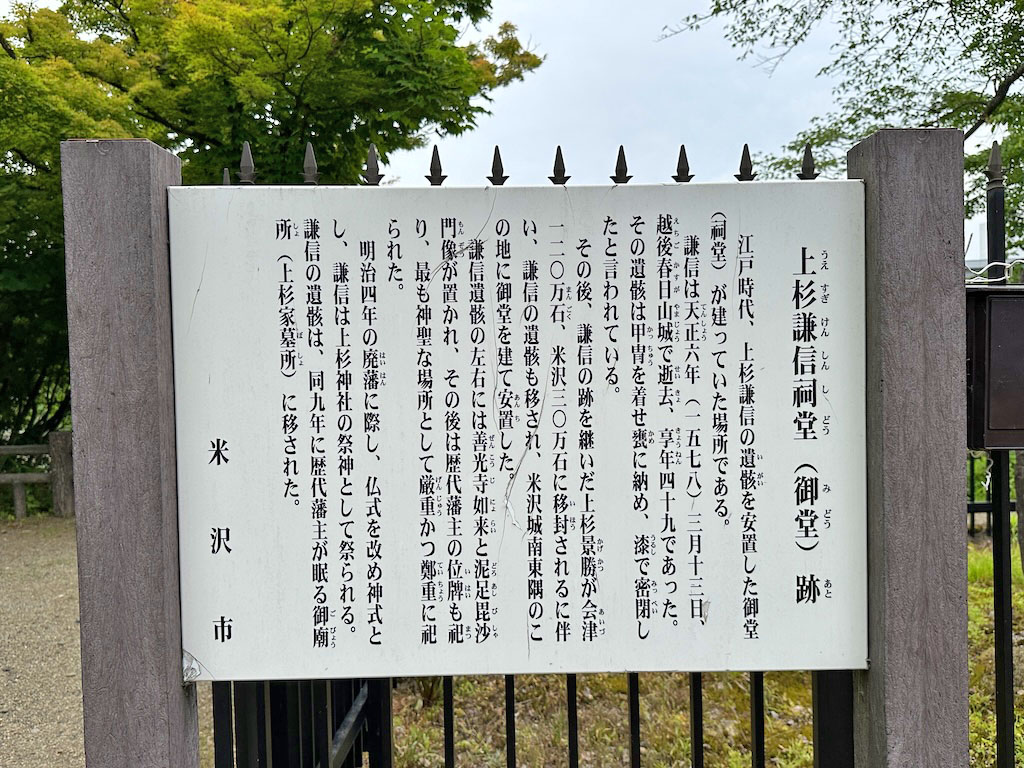

上杉謙信祠堂跡

次は招魂碑のお隣、

上杉謙信公の遺骸が

安置されていた場所へ。

上杉謙信祠堂(御堂)、跡。

石碑は漢文ですが、

何となく越後から会津へ、

その後ここ米沢に遺骸を運んだ経緯が

書かれているようです。

以下、案内の抜粋です。

「江戸時代、上杉謙信の遺骸を安置した

御堂(祠堂)が建っていた場所である。

謙信は天正六年(1578)三月十三日、

越後春日山城で逝去、

享年四十九であった。

その遺骸は甲冑を着せ甕に納め、

漆で密閉したと言われている。

明治四年の廃藩に際し、

仏式を改め神式とし、

謙信は上杉神社の祭神として祭られる。

謙信の遺骸は、

同九年に歴代藩主が眠る

御廟所(上杉家墓所)に移された。」

祠堂側のソメイヨシノの古木。

ずっと祠堂跡を見続けて来たのかも

知れませんね・・

上杉曦山公之碑

江戸時代、本丸の北東隅には

天守代用の三階櫓が建っていました。

二の丸からの景色。

今は庭園っぽく整備されていますが、

規模の大きな櫓台の名残は

よくわかります。

南側の大手道(参道)をズームで撮影。

なかなか絵になりますな〜!

北側の参道から再び本丸へ。

この堀はハスだらけ(笑)

一輪だけ咲いていた美しいハスの花。

本丸に到着。

右奥が三階櫓の土塁になります。

櫓台に建つ上杉曦山公之碑へ。

以下、案内の要約です。

「曦山公とは上杉家十三代斉憲の号、

文政三年(一八二〇)五月十日生、

戊辰戦争の責により

明治元年十二月隠居。

明治二十二年東京に薨去。

その間ペリー来航、尊王攘夷、

奥羽越列藩同盟、明治維新、

版籍奉還と波乱万丈の時代を

逞しく生きられ明治以降の諸功績により

従三位に任ぜられる。

明治二十四年、公を慕う旧藩士により

この碑が建立された。」

表面。

裏面の文字は、

勝海舟の撰文と案内されています。

石碑巡り(笑)、

これでも見てない所は

まだまだあるんですが、

ここで完了です。

かねたん

石碑の後は、

石のマスコットキャラへ(笑)

かねたんの椅子と妻。

「直江兼続四百回忌

かねたん誕生十周年記念」

ここの案内も「石碑」という

念の入れようですね。