毛受兄弟の墓(滋賀県長浜市)

身代わり

妻は献身的な死を遂げた人物に

特に心を惹かれるタイプで、

僕とは思い入れレベルが違います(笑)

過去の旅でも

三方ヶ原の戦いで、

徳川家康の身代わりとして討死した

屋島の戦いで義経を敵の矢から庇い、

討死した佐藤継信などには、

特に熱意を持って慰霊していました。

そして今回の慰霊は、

柴田勝家の身代わりとなって

討死した毛受(めんじゅ)兄弟です。

玄蕃尾城の旅を計画していた時、

僕は初めてこの兄弟の話を知りました。

これを妻に話したところ、

予想通り食いついて来ましたので、

「ヨッシャ!」と

心の中でガッツポーズ(笑)

妻の「好き」を実現できる喜び、

これが旅の大いなる醍醐味ですからね。

狐塚(こづか)

賤ヶ岳の合戦の緒戦、

勝家の配下、佐久間盛政の

大岩山砦奇襲成功と並行し、

玄蕃尾城にいた柴田勝家は、

孤塚という場所まで兵を進めていました。

そんな「孤塚」近くの

毛受兄弟の墓を目指し、

北国街道(国道365号線)を南下します。

もしかしたらここを柴田勝家も

通ったかも知れません!

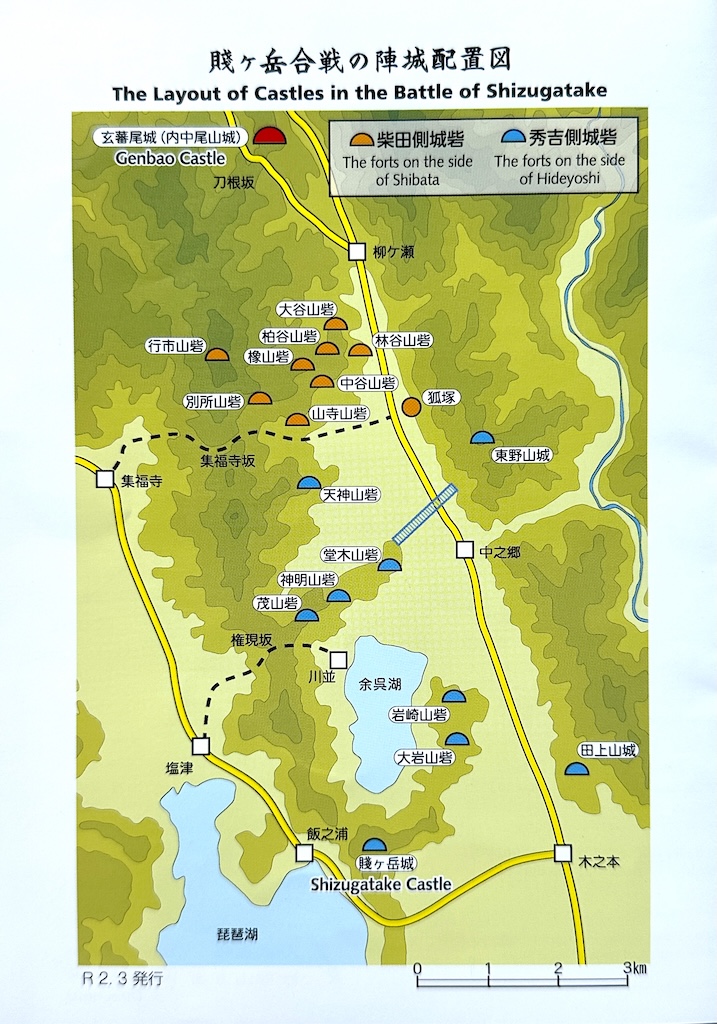

玄蕃尾城で貰ったパンフで位置を確認。

「孤塚」は柴田勝家軍の最前線になります。

孤塚付近に到着。

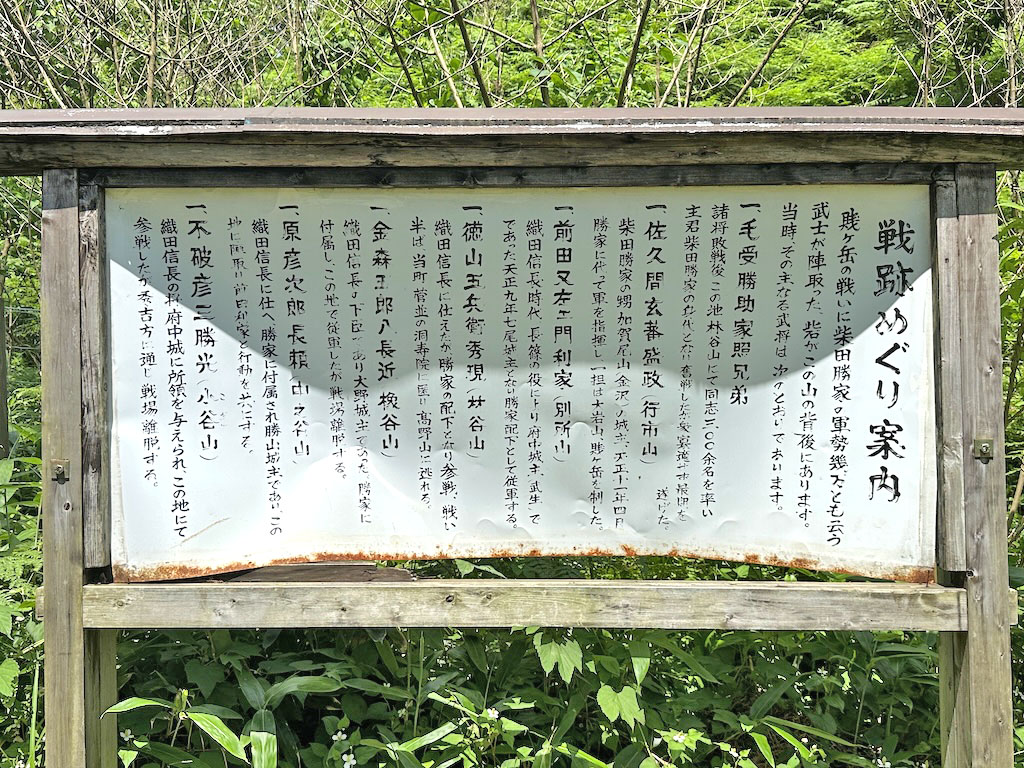

案内板。

毛受兄弟の墓、

行市山の佐久間盛政の砦、

柴田勝家軍の布陣などが

案内されています。

「史跡 毛受兄弟之墓」

明治百年記念は、

西暦の1968年なので、

今から57年前の建立です。

また、

「愛知県愛知郡豊明町

毛受一族建之」と刻まれていますので、

今も子孫の方々が

先人の偉業を大切にされているのですね。

豊明町は現在の豊明市で、

以前訪問した

「桶狭間古戦場伝説地」のある場所です。

毛受兄弟も信長の家臣団なので、

愛知出身だったのでしょうが、

まさかここで、

桶狭間の戦いを思い出すとは、

ちょっと意外です(笑)

この辺りは美しく整備され、

アジサイはじめ花壇まであり、

毛受兄弟への愛が感じられます。

毛受兄弟の墓

途中狭い路地などもありますが、

各所に案内があるので、

ナビがなくとも迷う事はありません。

墓域に到着。

六地蔵に参拝。

毛受兄弟の墓の手前には

一般の墓地もあり、

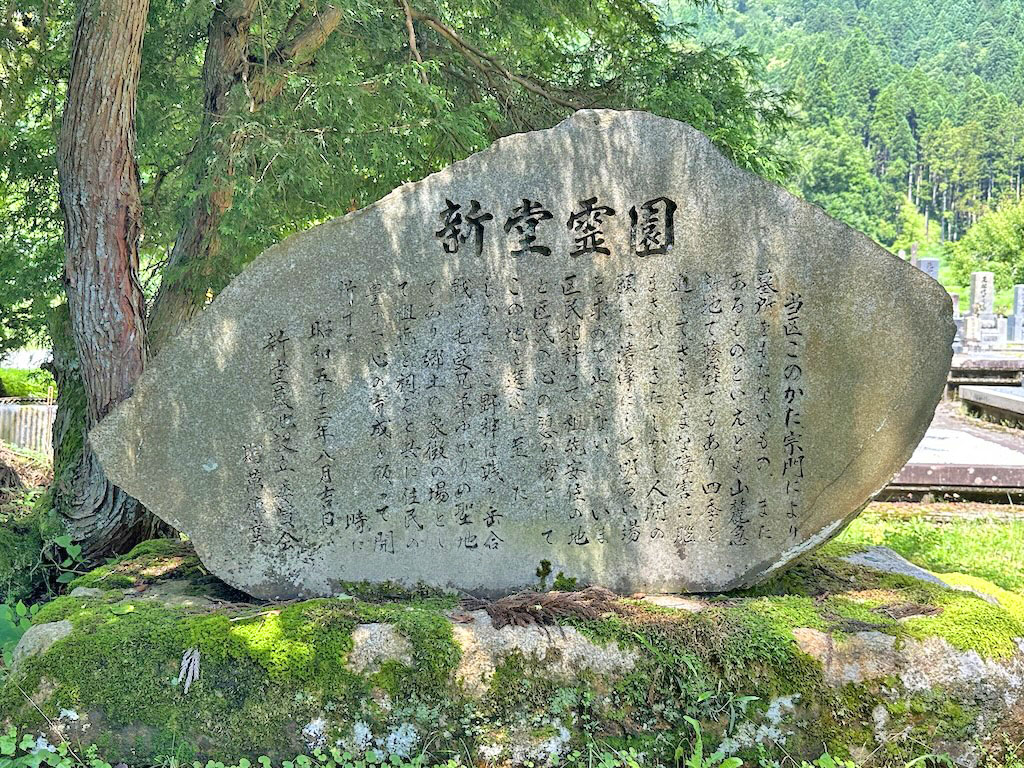

この案内によると、

墓域を持たないものや、

お参りがしにくい場所にある墓などを

ここ毛受兄弟ゆかりの聖地であり

今日どの象徴でありこの場所に

安置できるようにしたと書かれています。

木々の中へ・・・

「毛受の森」。

確かにここは森になっていますね!

「行市山登山道登り口」

「梶谷山まで570m(金森長近の砦)

別所山まで2.100m

(前田利家・利長父子の砦)

行市山まで3.350m(佐久間盛政砦)」

佐久間盛政以外は戦わずして撤退し、

その後は秀吉の配下になっていますので、

勝家さんには同情しかありません・・・

休憩所。

毛受兄弟史跡案内図。

先ほどの砦の位置がよくわかります。

佐久間盛政が一番高い場所で、

その下が前田利家、

その下が金森長近となっているのは、

勝家が一番信頼がおける

佐久間盛政を前田と金森の

監視役にしていた気がします・・

しかしその佐久間盛政が山を下り、

余呉湖近くの大岩山砦攻撃で、

自陣を「空き家」にしたので、

秀吉方に寝返りやすくなったのかも

知れません・・・

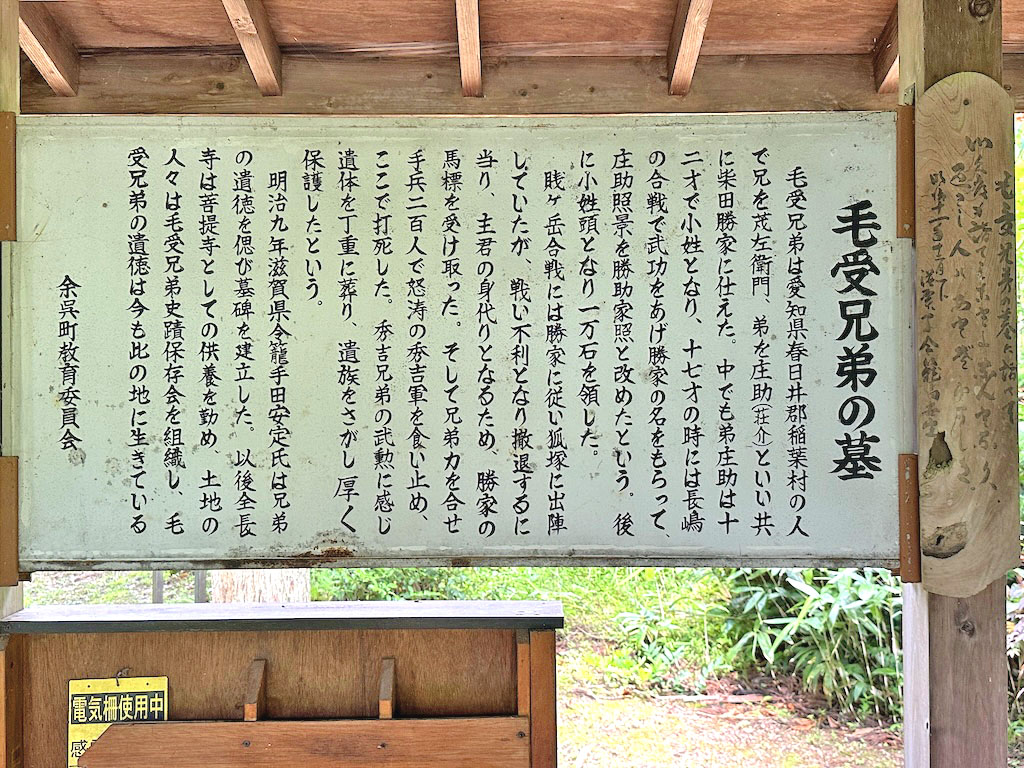

「毛受兄弟の墓」

案内を書き出すと以下になります。

「毛受兄弟は愛知県春日井市稲葉村の人で

兄を茂左衛門、弟を庄助(荘介)といい

共に柴田勝家に仕えた。

中でも弟庄助は十二才で小姓となり、

十七才の時には長島の合戦で武功をあげ

勝家の名をもらって、

庄助照景を勝助家照と改めたという。

後に小姓頭となり一万石を領した。

賤ヶ岳合戦には

勝家に従い孤塚に出陣していたが、

戦い不利となり撤退するに当り、

主君の身代りとなるため、

勝家の馬標を受け取った。

そして兄弟力を合わせ

手兵二百人で怒涛の秀吉軍を食い止め、

ここで討死した。

秀吉は兄弟の武勲に感じ遺体を丁重に葬り、

遺族をさがし手厚く保護したという。

明治九年滋賀県令籠手田安定氏は

兄弟の遺徳を偲び墓碑を建立した。

以後、全長寺は菩提寺としての供養を勤め、

土地の人々は毛受兄弟史蹟保存会を組織し、

毛受兄弟の遺徳は今も此の地に生きている」

柴田勝家の家紋、

丸に二つ雁金の陣羽織を羽織って、

身代わりとなった毛受兄弟の一人。

この絵があるだけでも

心が締め付けられます・・・

お墓へ行く前に、

目に入って来たのが、

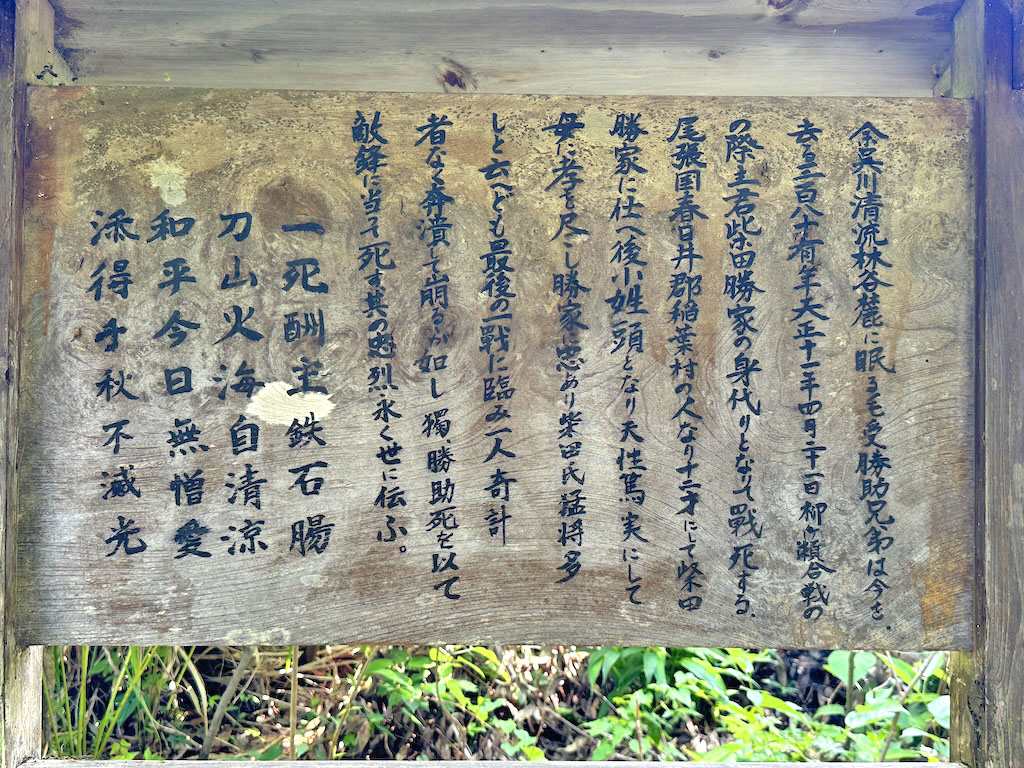

こちらの板碑です。

右から、毛受兄弟、柴田勝家、

佐久間盛政の辞世ですね・・

これをここに建てた人、

慰霊のセンス抜群かと思います!

古い戦跡めぐり案内。

「毛受史跡案内図」。

先ほど休憩所にあった地図より

こちらが新しいかな?

ようやくお墓に到着。

参拝。

安らかにお眠りください・・・

台座は亀さんですね。

案内。

こちらは近年建てられた

慰霊碑だったような・・

毛受兄弟の偉業を知り、

柴田勝家の人望にも触れられた

お墓参りはこれにて完了です。