石清水八幡宮(京都)相槌神社

社殿の変遷

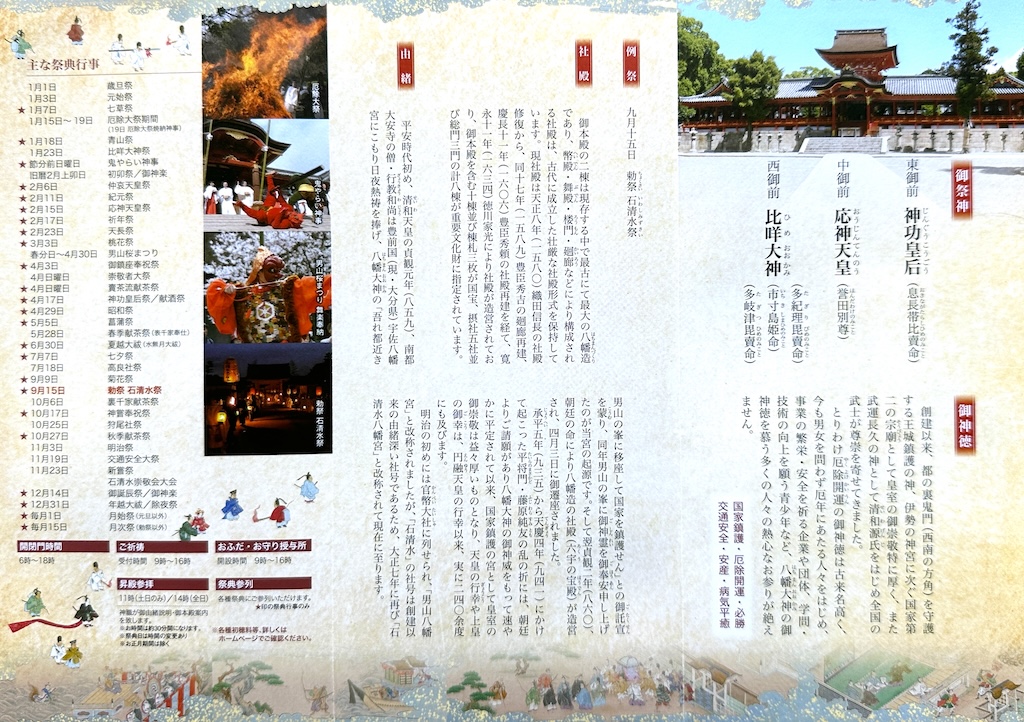

石清水八幡宮の最終回で、

遂にパンフレットが登場(笑)

表側は緑を基調とした

目に優しいデザイン。

内側には由緒などが

びっしり詰まっています。

記述によれば、

国宝に指定されている

現在の石清水八幡宮の社殿等は、

江戸時代初期、

徳川家光の再建によるもので、

その前にも時の権力者による

築造や修復が行われています。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

天正八年(1580)織田信長が社殿修復

同十七年(1589)豊臣秀吉の回廊再建

慶長十一年(1606)豊臣秀頼の社殿再建

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

関ケ原の合戦以降、

家康の「豊臣家貧乏作戦」の一環で、

豊臣秀頼は京都の金戒光明寺の阿弥陀堂や、

各地の寺社を鬼のように復興し

現在まで残っているものも

多々ありますが、

石清水八幡宮に関しては、

家光さんの深い崇敬の念と、

徳川幕府の威光を

見せ付ける思惑とが一致し、

寛永期の再建が

成されたのかと感じています。

石清水社

展望台から裏参道を通り、

石清水社へ。

各所にこのような案内があるので、

迷うことはほぼありません。

石段で下へ。

見えてきた案内板を確認。

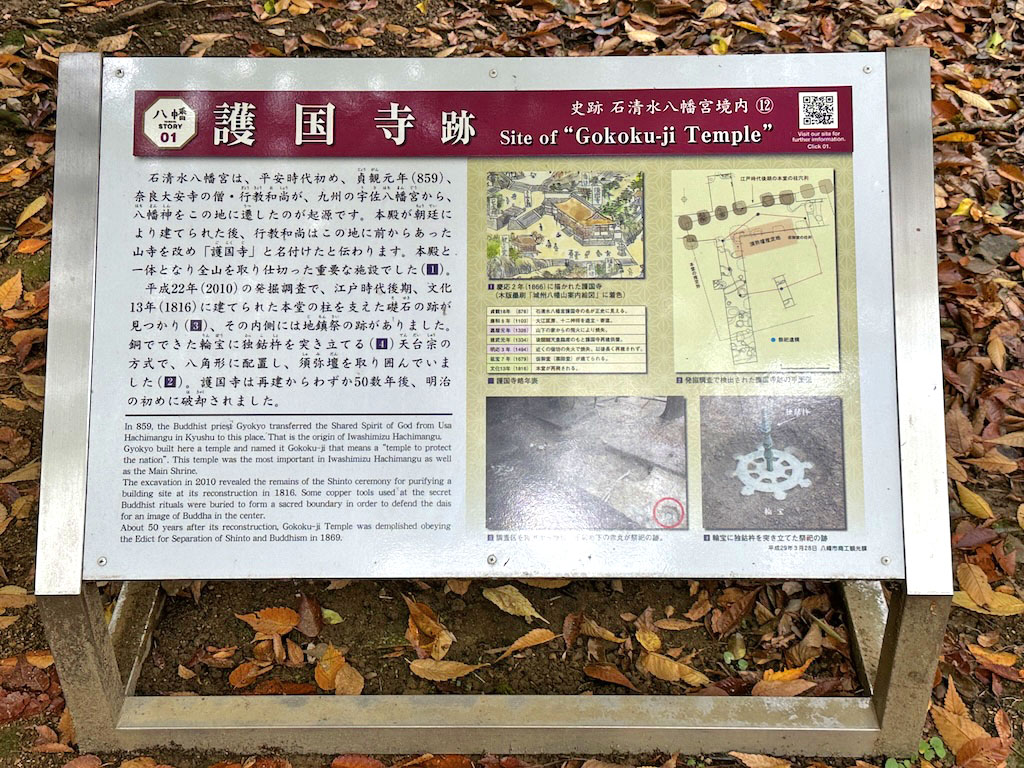

「護国寺跡」

「(前略)

護国寺は本殿と一体となり

全山を取り仕切った重要な施設でした。

平成22年(2010)の発掘調査で、

江戸時代後期、

文化13年(1816)に建てられた

本堂の柱を支えた礎石の跡見つかり、

その内側には地鎮祭の跡がありました。

銅でできた輪宝に

独鈷杵を突き立てる天台宗の方式で、

八角形に配置し、

須弥壇を取り囲んでいました。

護国寺は再建からわずか50数年後、

明治の初めに破却されました。」

裏参道と石清水社への分岐。

見えてきました。

社頭。

社殿は十七世紀初頭の建立と

記されていますので、

御本社と同じ時期、

家光さんの業績かと思われます。

「石清水社 石清水井」

以下、案内の抜粋です。

「石清水とは、この男山に

古くから奇異の霊泉が

あったことによる名前で、

石清水八幡宮成立前から

この地を指して呼ばれていたといわれ、

先に「石清水寺」という山寺が

あったという伝承も残されています。

神聖な泉と人々に

長い間尊ばれてきました。

歴代の天皇や将軍は、

この泉から汲んだ霊水を

御本社に献供してきたと伝えられ、

今でもこの水が神事に使われています。」

石清水八幡宮に現存する最古の鳥居。

「寛永12年(1636)

京都所司代板倉重宗が寄進した」

(案内による)

重宗の弟、板倉重昌は、

寛永14年、島原の乱鎮圧の上使となり

寛永15年1月1日、

島原の乱で原城攻撃時に討死しています。

板倉重昌の戦死した場所に建立された石碑。

(原城訪問時に撮影)

この方の子孫は明治維新まで

繁栄していますので、

お兄さんの鳥居寄進のご利益も

あったかも知れませんね!

石清水井。

参拝。

相槌神社

石清水社から少し下ると、

またまた僧坊跡に出くわします。

「瀧本坊」の標柱と案内。

「東谷 瀧本坊跡」

「江戸時代初期に

「寛永の三筆」の一人と称された

松花堂昭乗が住職をつとめた坊です。

現代では「松花堂弁当」の由来としても

有名ですが、書画だけでなく

茶の大成者でもありました。

江戸城などの幕府の数々の建築を手掛け、

将軍の茶道師範でもあった

小堀遠州は昭乗の親友で、

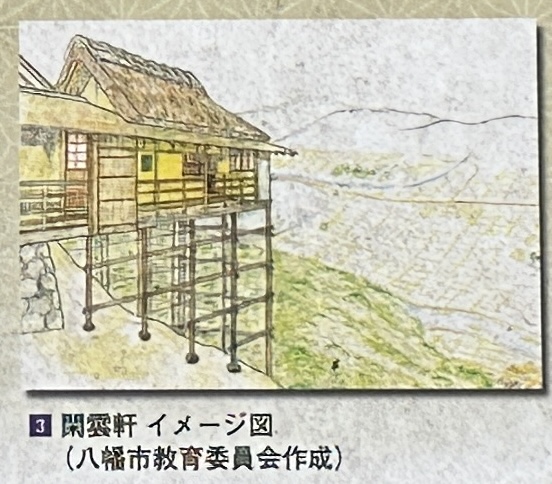

この瀧本坊には遠州と共に造った茶室

「閑雲軒」があり、

詳しい絵図も残されています。」

「茶室「閑雲軒」は7mもの柱で支えられ、

床面のほとんどが空中にあったことが

判明しました。」

この掛け造はすごいですよ。

まさに空中回廊ですから!

ここで茶の湯したのか・・

なんか、

お尻がムズムズするような?(笑)

しっかり残った僧坊の石垣は、

野面積みもあれば、

打ち込み接ぎや

切り込み接ぎもあり、

江戸時代260年の石垣の変遷を

肌で感じることが出来ます。

「駒返し橋」の標柱。

ここから上は、

馬が登れなかったのでしょう。

まっすぐ行くと社頭ですが、

帰りは右に折れ、

鳥居が見えている神社を目指します。

相槌神社に到着。

「相槌神社」

「相槌神社は、

八幡五水として知られた

井戸・山ノ井のそばに建てられた、

刀剣に関係の深い神社です。

神社に伝わる

伝承や江戸時代の記録によると、

平安時代に活躍した有名な刀鍛冶、

大原大五郎太夫安綱が、

山ノ井の水を使って刀を鍛造したとき、

神が来て「相槌」をなす、

すなわち交互に槌を合したため、

ここに神を祀ったといいます。

その刀は、源氏一族に伝えられてきた名刀、

髭切と膝丸であったとも伝わります。

山ノ井は江戸時代に井筒などが整備され、

神社の銘板には平安時代の

著名な刀工・三条小鍛冶宗近の名も

加えられました。」

これは目から鱗(笑)

「相槌」とは、

こんな意味だったのか〜!

幾つになっても体験してみて

初めて知る事ばかりですよ。

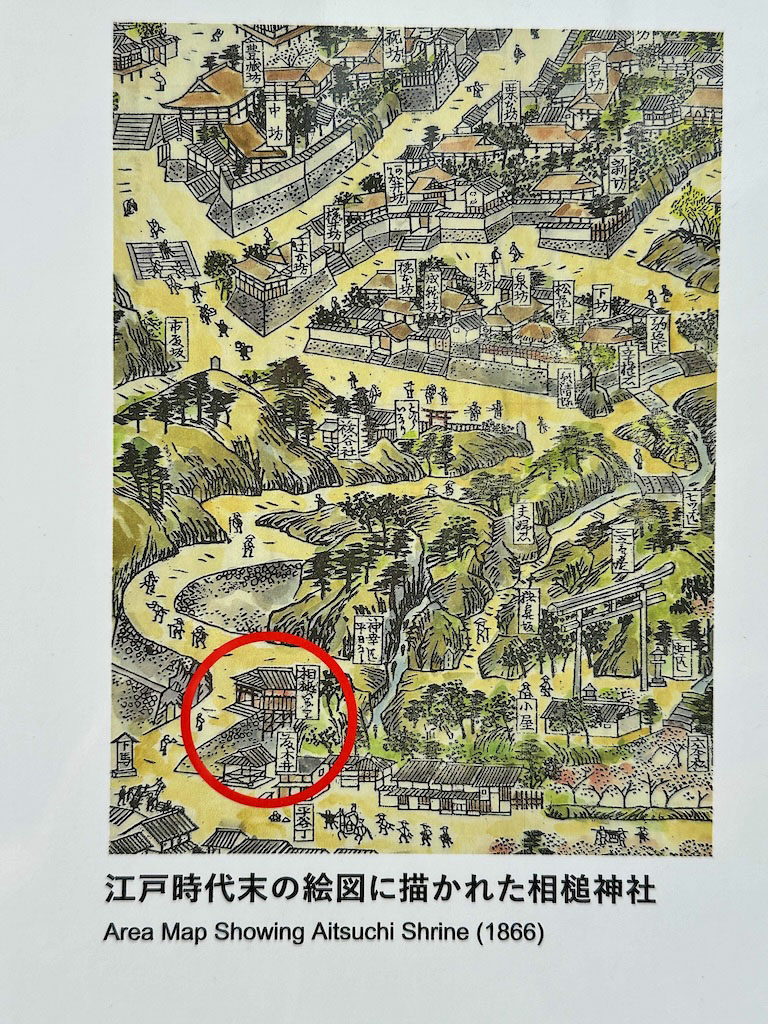

江戸時代末の絵図をアップ。

江戸時代末期の相槌神社は、

掛け造りだったようです。

社頭。

案内に書かれていた

「三條小鍛冶」の名が入った神額。

参拝。

相槌神社左横の祠。

お化粧したお地蔵様に参拝。

山ノ井にも参拝。

現地ではスルーしたのですが、

標柱に「右 松花堂墓所十間」

とあります。

近くにお墓があったのかな・・?

安居橋

石清水八幡宮参拝の最後は、

近代に架けれれた安居橋へ。

竹が描かれたマンホール蓋、

その周囲に円を描くように

埋められた石板貼り方が、

なかなか素晴らしいですね!

新旧の道案内標柱。

安居橋に到着。

案内を抜粋すると

以下になります。

「安居の名の由来には、

鎌倉時代より町ぐるみで行われていた

安居神事から名付けられたという説と

かつて川下に合った「五位橋」に

相対する仮の橋として造られたため

「相五位橋」と呼ばれ、

これが変化して「安居橋」に

なったという説があります。

元は平橋でしたが、

鳥羽伏見の戦いで焼失。

その後反り橋として再興され、

現在は石清水八幡宮の神事である

石清水祭(放生会)の舞台として

親しまれています。」

正面からも撮影。

ここまでで石清水八幡宮参拝は完了し、

次なる目的地、

「飛行神社」へと向かいます。