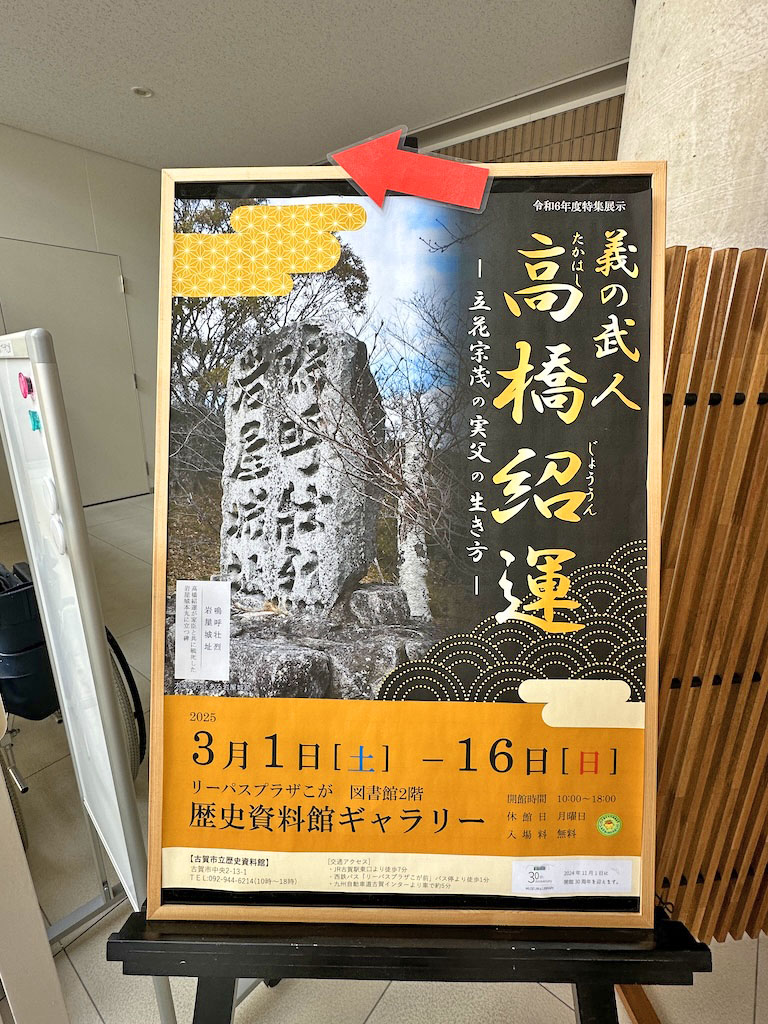

義の武人 高橋紹運(特集展示)前編

アナどれません

地元の歴史資料館で開催された

「高橋紹運」の特集展示、

いつものように妻情報です。

ここ数年、

ネットを駆使するようになった妻ですが、

元々のアナログ人間の

良さを残したままなので、

駅の掲示板とかにも目が行くのでしょう。

ネット情報に偏り過ぎる僕は、

完全に知りませんでしたから・・

アナログの効能、アナどれません(笑)

歴史資料館

自宅近所、

歴史博物館が入る

「リーパスプラザこが」へ。

「リーパスプラザこが」案内図。

エントランス。

歴史博物館入口。

正面は図書館で、

歴史博物館は2階です。

パネルには高橋紹運はじめ

城兵全員が玉砕した岩屋城址に建つ、

「嗚呼葬列 岩屋城址」の石碑が

フューチャーされ、

心を鷲掴みにされてしまいます・・

展示会場に到着。

展示

ここからは、備忘録的に

展示を要約&感想などを記して行きます。

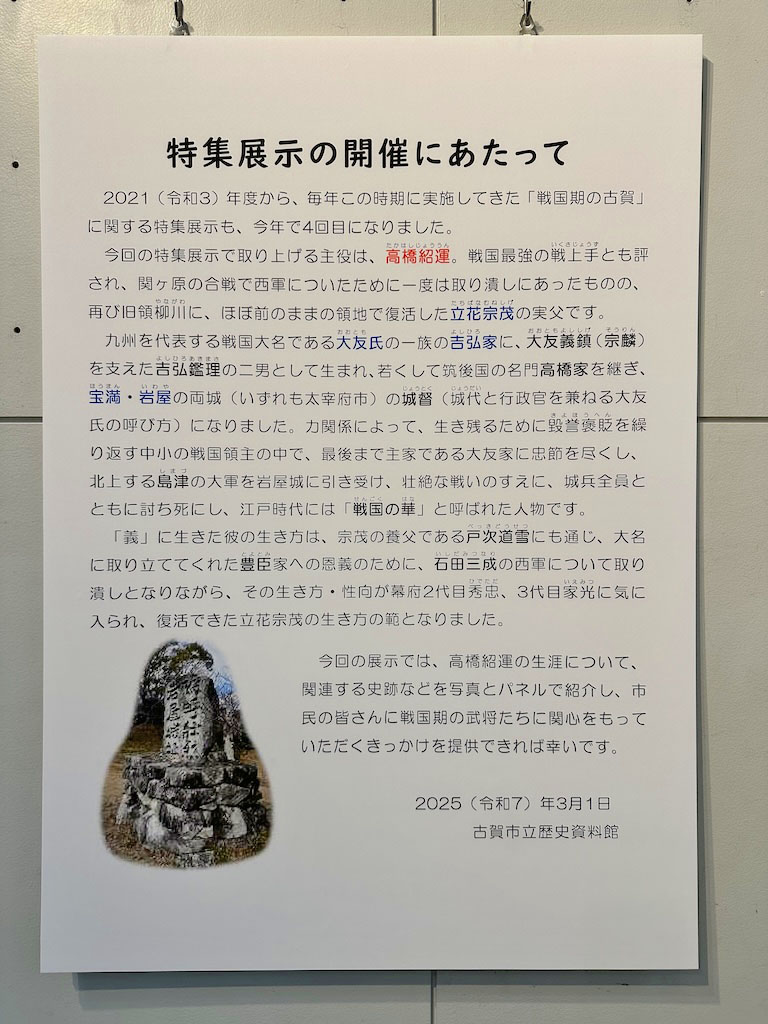

「特集展示の開催にあたって」

「今回の特集展示で取り上げる主役は、

高橋紹運。

戦国最強の戦上手とも評され、

関ヶ原の合戦で西軍についたために

一度は取り潰しにあったものの、

再び旧領柳川に、

ほほ前のままの領地で復活した

立花宗茂の実父です」

「力関係によって、

生き残るために毀誉褒貶を

繰り返す中小の戦国領主の中で、

最後まで主家である

大友家に忠節を尽くし、

北上する島津の大軍を岩屋城に引き受け、

壮絶な戦いのすえに、

城兵全員とともに討ち死にし、

江戸時代には

「戦国の華」と呼ばれた人物です。

「義」に生きた彼の生き方は、

宗茂の養父である戸次道雪にも通じ、

大名に取り立ててくれた

豊臣家への恩義のために、

石田三成の西軍について

取り潰しとなりながら、

その生き方・性向が幕府2代目秀忠、

3代目家光に気に入られ、

復活できた立花宗茂の

生き方の範となりました。」

「今回の展示では、

高橋紹運の生涯について、

関連する史跡なとを写真とバネルで紹介し、

市民の皆さんに戦国期の武将たちに

関心をもっていただく

きっかけを提供できれば幸いです。」

どんなに劣勢な時も大友宗麟という

心許ない(失礼!)主君を裏切らず、

最後は大友家の為に

我が身を捧げた高橋紹運・・・

その生き様には言葉がありません。

関心をもつ市民、

増えて欲しいものですね!

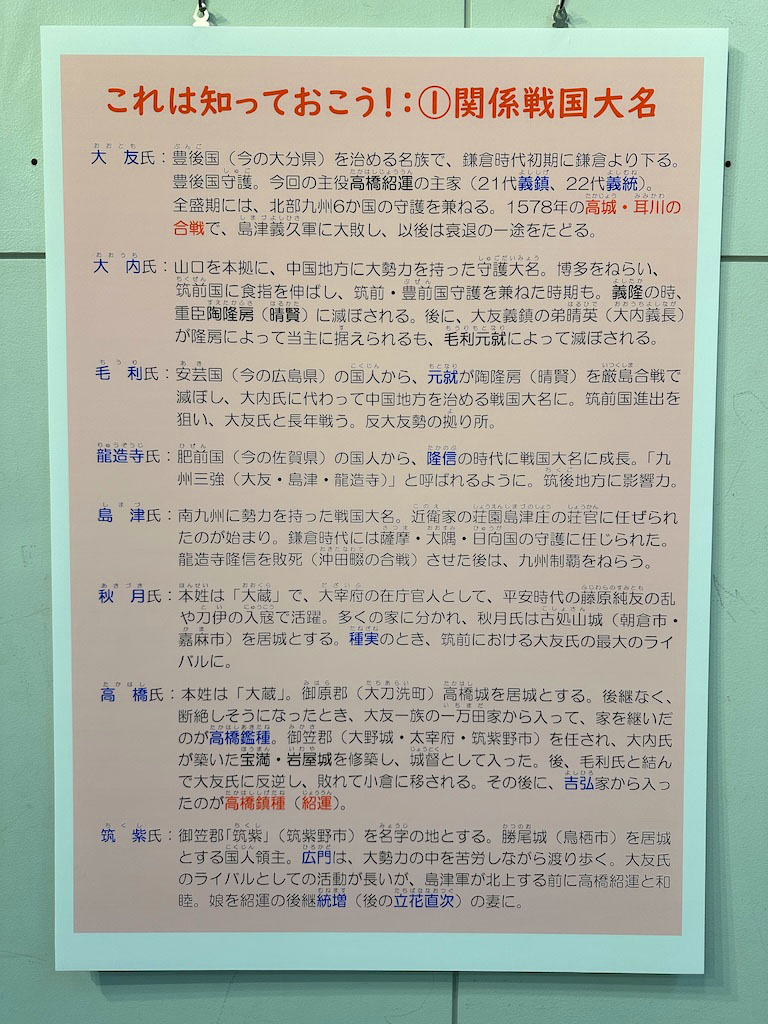

この中で、

江戸時代の大名として、

明治維新まで残ったのは、

毛利氏、島津氏、秋月氏、

高橋氏(立花氏として存続)。

この四氏全てが、江戸時代を通じ、

転封されず、そのままの領地で、

明治維新を迎えているのです。

偶然とはいえ、

幕府とのお付き合いが、

上手かったのかも知れませんね。

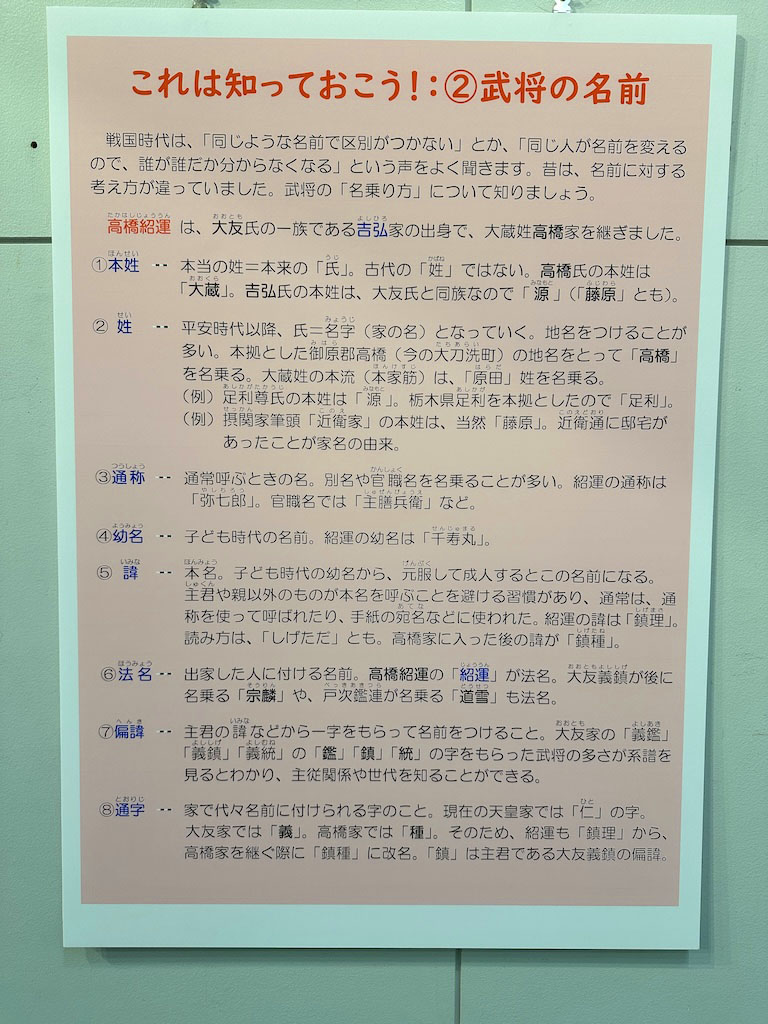

昔の名前には色んなものがあって、

本当に難しい・・・

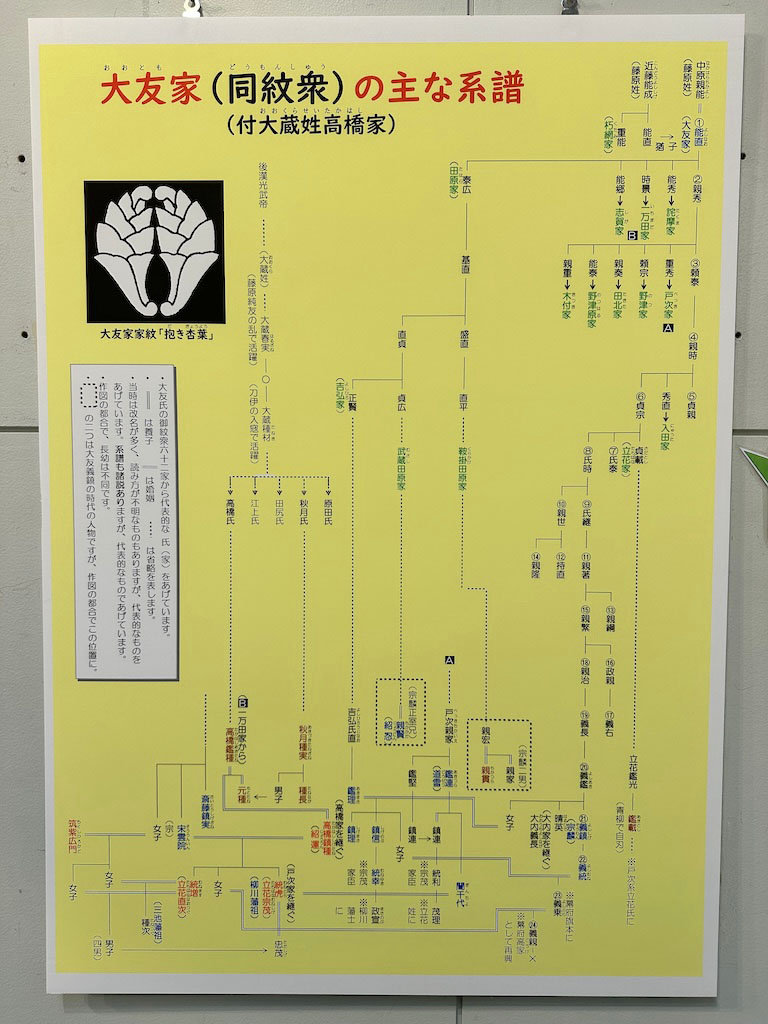

系譜。

大友氏も元を辿れば、藤原姓、

良いところの血筋というのは、

「さもありなん」という感じですが、

高橋氏の先祖様が、

あの金印を日本(奴国)に授けた

後漢の光武帝とはビックリですよ!

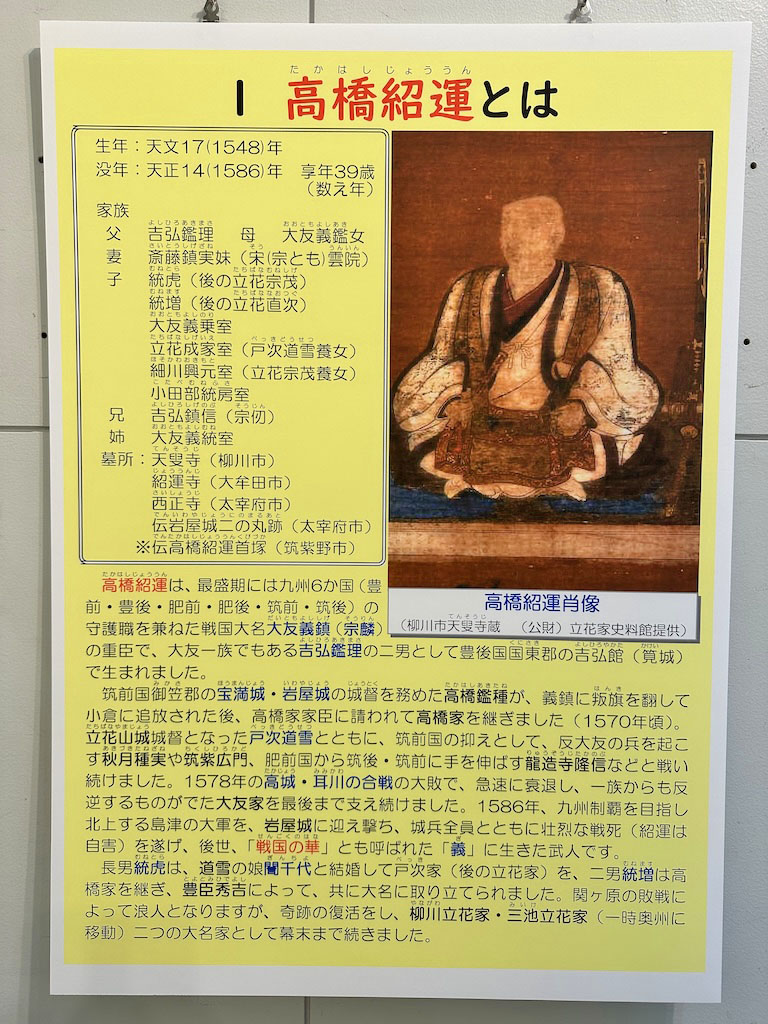

「1 高橋紹運とは」

「大友宗麟のもと、各地で転戦し、

最後は岩屋城で島津相手に玉砕。

その忠義の心は実の息子、

立花宗茂に引き継がれ、

関ケ原で敗れるも、

その後、柳川立花家・三池立花家の

二つの大名家として幕末まで続きました。」

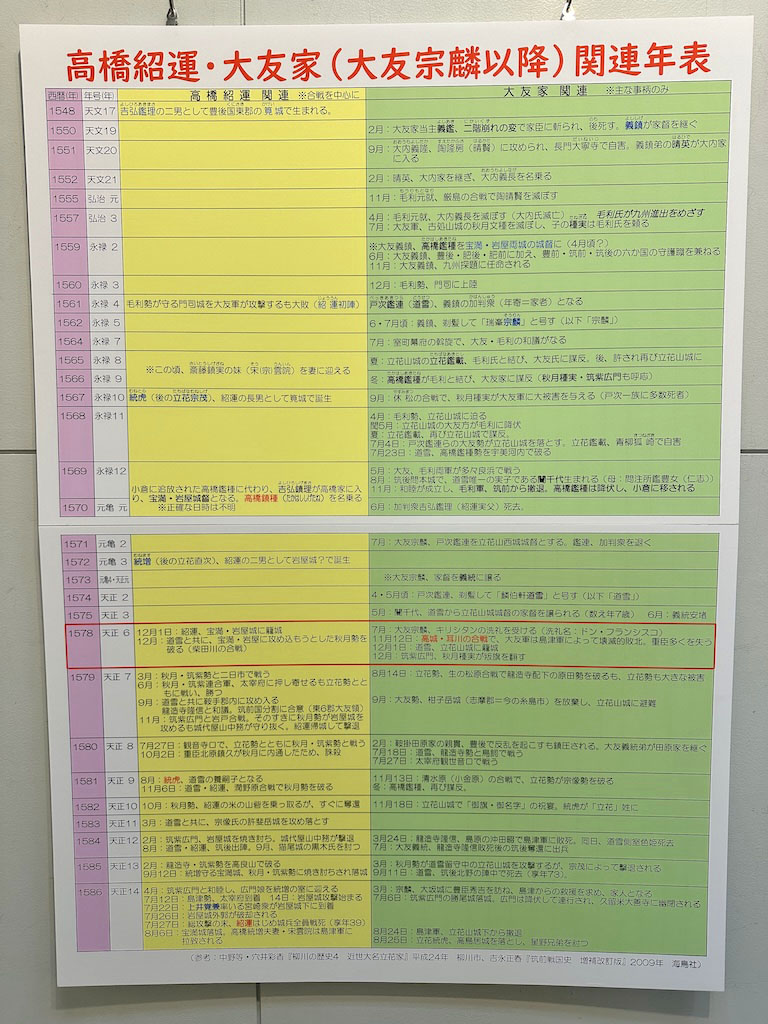

年表。

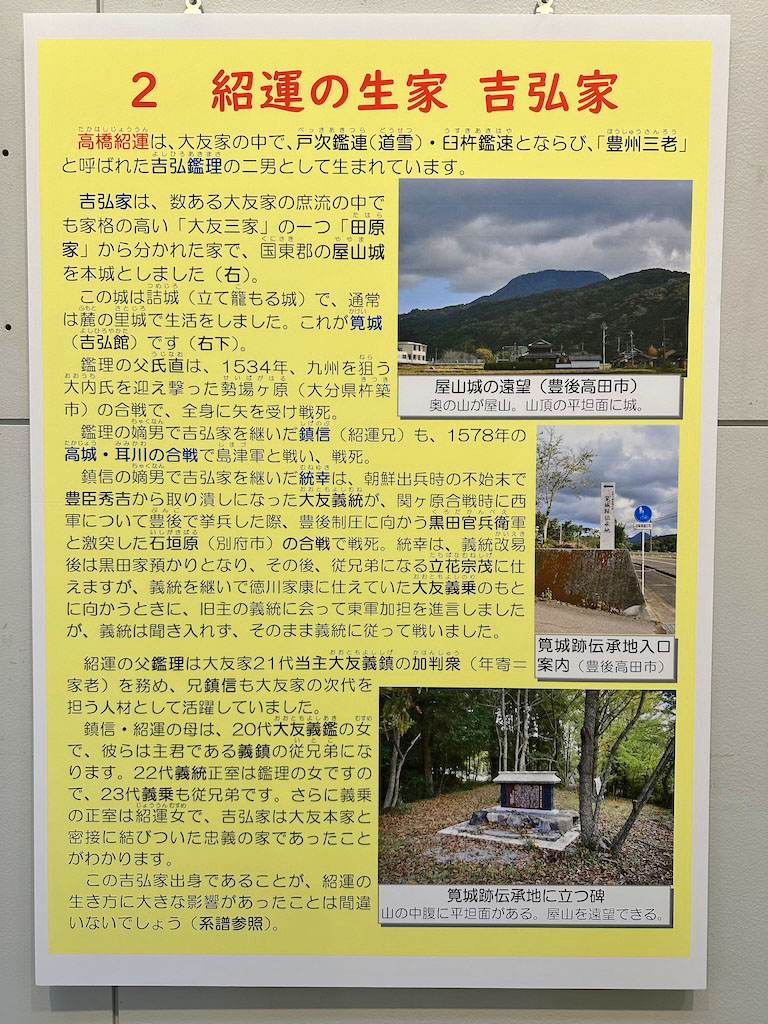

「2 紹運の生家 吉弘家」

「吉弘家は、

数ある大友家の庶流の中でも

家格の高い「大友三家」の一つ

「田原家」から分かれた家で、

国東郡の屋山城を本城としました(右)。

この城は詰城(立て籠もる城)で、

通常は麓の里域で生活をしました。

これが筧城(吉弘館)です(右下)。」

「吉弘家は各地で一族の多くが戦死、

そして関ケ原の戦いでも西軍についた

大友義統(宗麟の子)に最後まで従い

戦い抜いています。

こんな吉弘家の義理堅さが、

高橋紹運の生き様に大きな影響が

あったと思われます。」

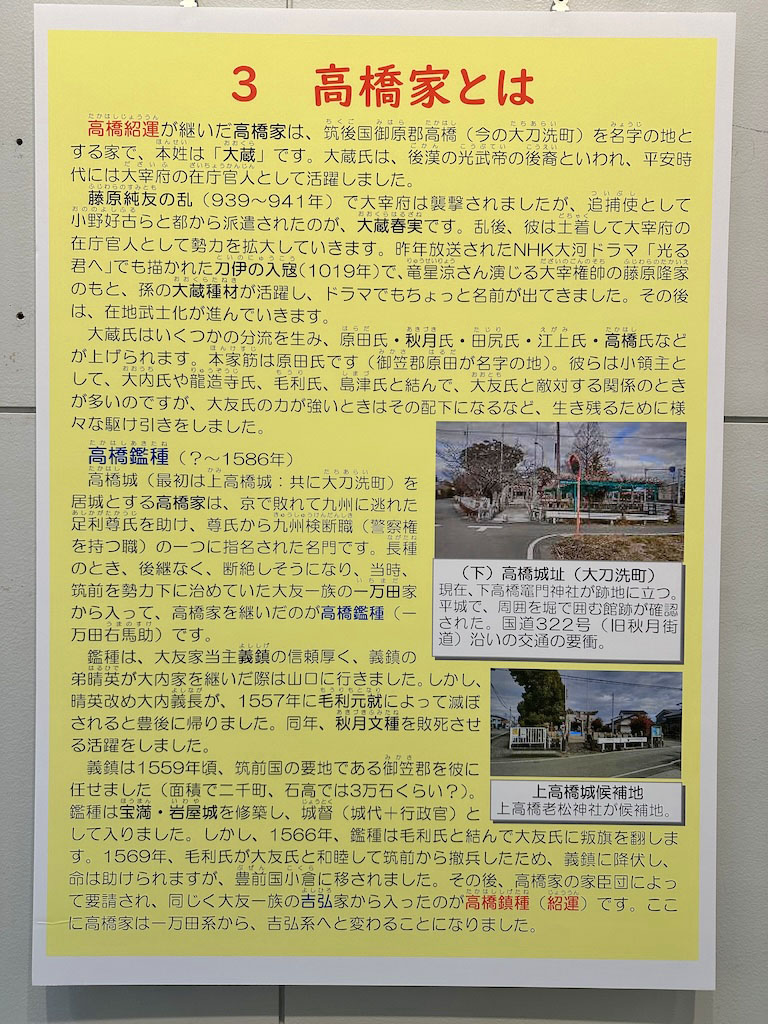

「3 高橋家とは」

「高橋紹運が継いだ高橋家は、

後漢の光武帝の末裔と言われ、

本姓は「大蔵」です。

平安時代には太宰府の在長官人として、

活躍しました。

藤原純友の乱で、

追捕使として小野好古らと

都から派遣された大蔵春実、

刀伊の入寇で活躍した

大蔵種材などの名が残り、

その後在地化して、

原田氏・秋月氏・田尻氏・

江上氏、高橋氏などの分流が出来、

戦国期はそれぞれが大友と敵対したり

組んだりと、生き残りをかけて、

様々な駆け引きをしました。

その後、

一万田家から入って高橋家を継いだ、

高橋鑑種は秋月文種を敗死させるなど

大友配下として活躍しましたが、

後に大友氏を裏切るなどし、許されるも

後継としては、吉弘家から

高橋紹運が後継として入ったのです。」

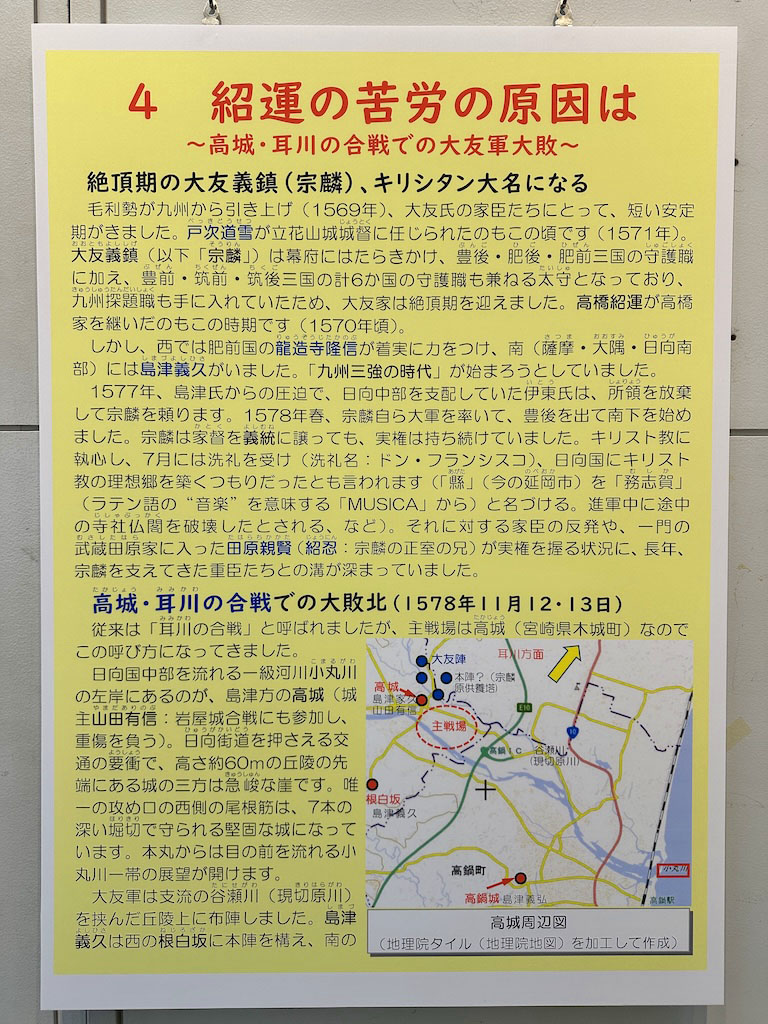

「4 紹運の苦労の原因は」

「苦労の原因は、主君、大友宗麟が

キリシタンとなり、

神社仏閣破壊などで家臣団からの

信頼が低下したところに、

島津氏と激突した高城・耳川の合戦で、

手痛い大敗北を喫した事です。

島津軍の山田有信が守る高城は、

高さ約60mの丘陵の先端にある城の

三方は急峻な崖で、

一の攻め口の西側の尾根筋は、

7本の深い堀切で守られる

堅固な城になっています。

本丸からは目の前を流れる

小丸川一帯の展望が開けます。」

「堅固な高城と、

島津軍得意の戦法、

「釣り野伏せ」により、

大友軍は大混乱し、

耳側方面(北方)へと逃げ返り、

この結果、

高橋紹運らは北部九州で、

一層困難な戦いをする事となったのです。」

以前僕たちは、宮崎の旅で、

この戦場跡を訪ねていますが、

高城の「7本の深い堀切」は、

確かに鉄壁なものでした。

こちらが空堀の案内図で、

久しぶりに見てもやっぱり

この空堀は凄いですね(笑)

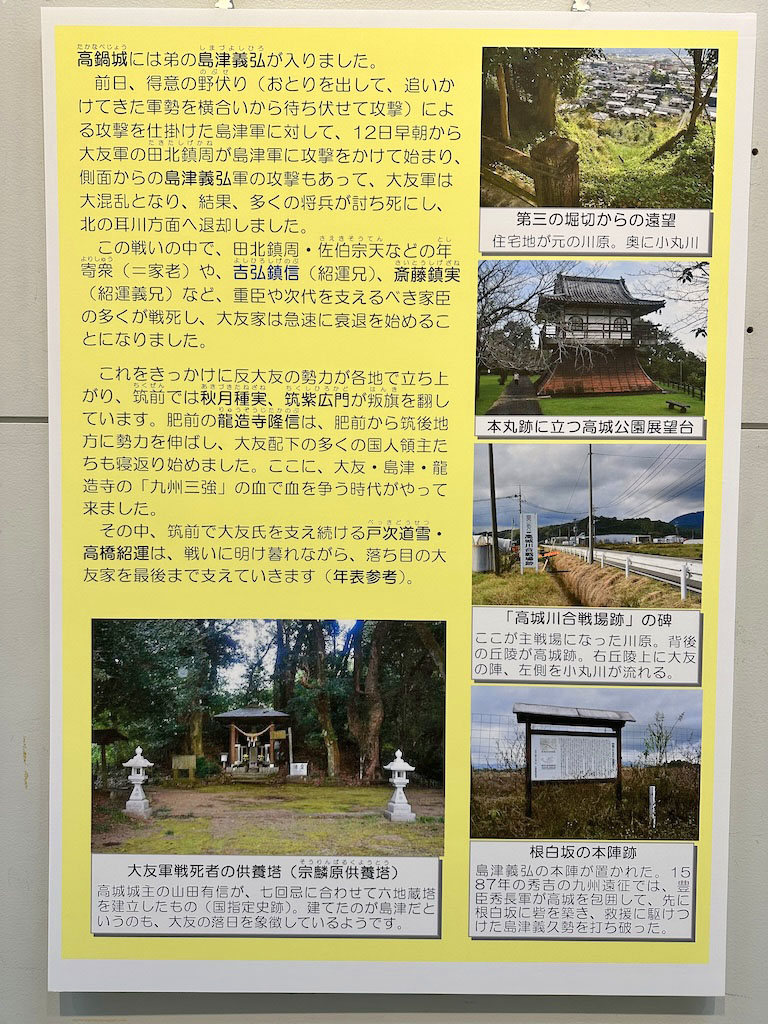

また、特集展示で紹介された

写真の宗麟原供養塔にも

お参りしています。

現地の案内では、

「合戦の勝利後、島津義久は、

戦死者を敵味方の区別なく手厚く弔うよう

高城城主、山田新介有信に命じ、

さらに天正十二年、

合戦の七回忌に当たって

大施餓鬼(せがき)を行うよう命じた。」

このように書かれています。

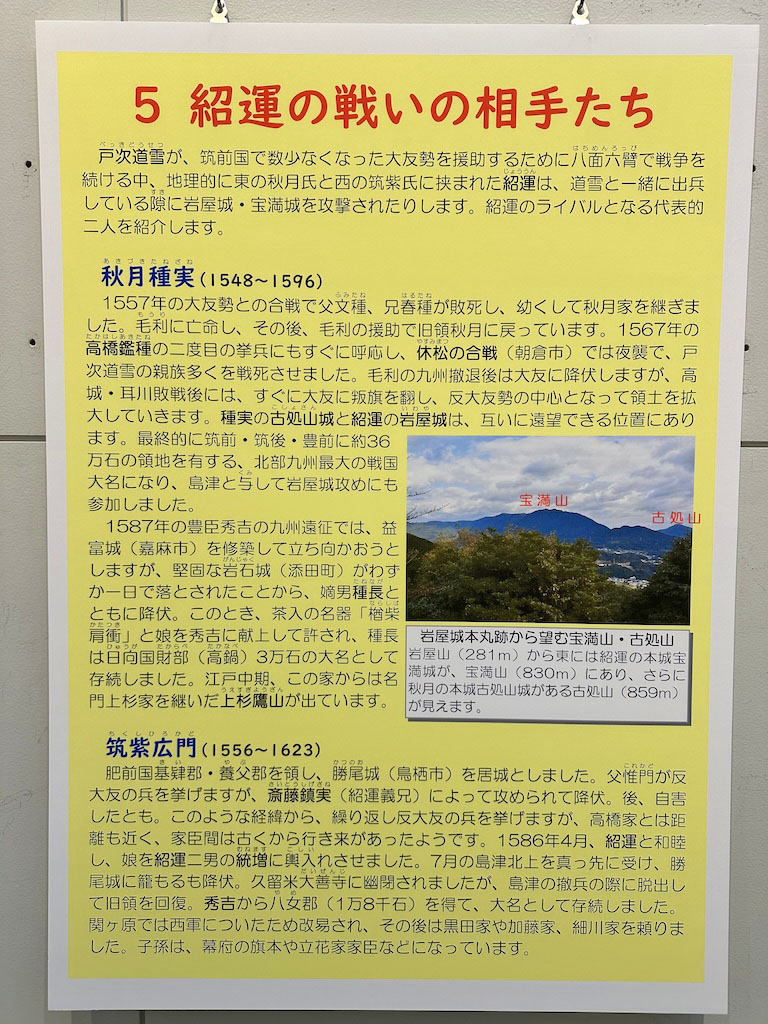

「紹運の戦いの相手たち」

「戸次道雪が、

筑前国で数少なくなった

大友勢を援助するために

八面六臂で戦争を続ける中、

地理的に東の秋月氏と

西の筑紫氏に挟まれた紹運は、

道雪と一緒に出兵している隙に

岩屋城・宝満城を攻撃されたりします。

紹運のライバルとなる代表的

二人を紹介します。」

「秋月種実」

「島津氏とともに岩屋城を攻め、

後に秀吉と戦い、

岩石城を落とされ降伏、

その後、高鍋3万石を与えられ、

幕末まで続き、

江戸時代中期、この家からは

米沢藩の上杉家を継いだ、

上杉鷹山を輩出しています。」

「筑紫広門」

「大友と敵対していたものの、

高橋紹運と和睦し、娘を紹運の二男、

統増(むねます)に輿入れさせました。

島津氏に降伏した後、秀吉から

八女郡1万八千石を得て大名として

存続したものの、

その後の関ヶ原では西軍につき改易。

子孫は幕府の旗本や

立花家家臣になっています。」

ここまで見てきて、

展示の内容の濃さに

良い意味、呆れています(笑)

この後のパネル展示は、

高橋紹運最後の戦い、

岩屋城へと続きますが、

ここで小休止とします(笑)

(後編に続く)

Comment

古賀市学芸員さんは、大友藤原出自説ですね。私は頼朝烙印説を頑なに訴えたい!柳川のお殿様も藤原出自説!不利ダ—ッ!!!

源能直様

コメントありがとうございます。

なるほど!

そうだったのですね。

頼朝から繋がる説、興味津々ですよ!

あ!プロフ画像が!嬉しい!!!