金龍寺(福岡市)貝原益軒の墓

貝原益軒もう一つの顔

「養生訓」という健康長寿に関する

著書で有名な貝原益軒。

僕もはるか昔(笑)

名前だけですが、

学校で習った記憶があります。

ところが、

僕の貝原益軒像は崩壊したのです(笑)

こちらは、享保十一年(1726)、

貝原益軒の著した「扶桑名勝図」の

一冊として刊行された

「丹後与謝海天橋立之図」です。

当時の人々はこれを参考に、

天橋立の観光を楽しんだそうで、

益軒さん、

健康長寿指南だけじゃなく、

観光ガイドブックの出版まで

手がけていたという訳なのですね!

これがきっかけとなり、

「いつかは益軒さんの墓参りするぞ〜!」

な〜んて思いつつ、はや2年、

ようやくその日がやって来たのです(笑)

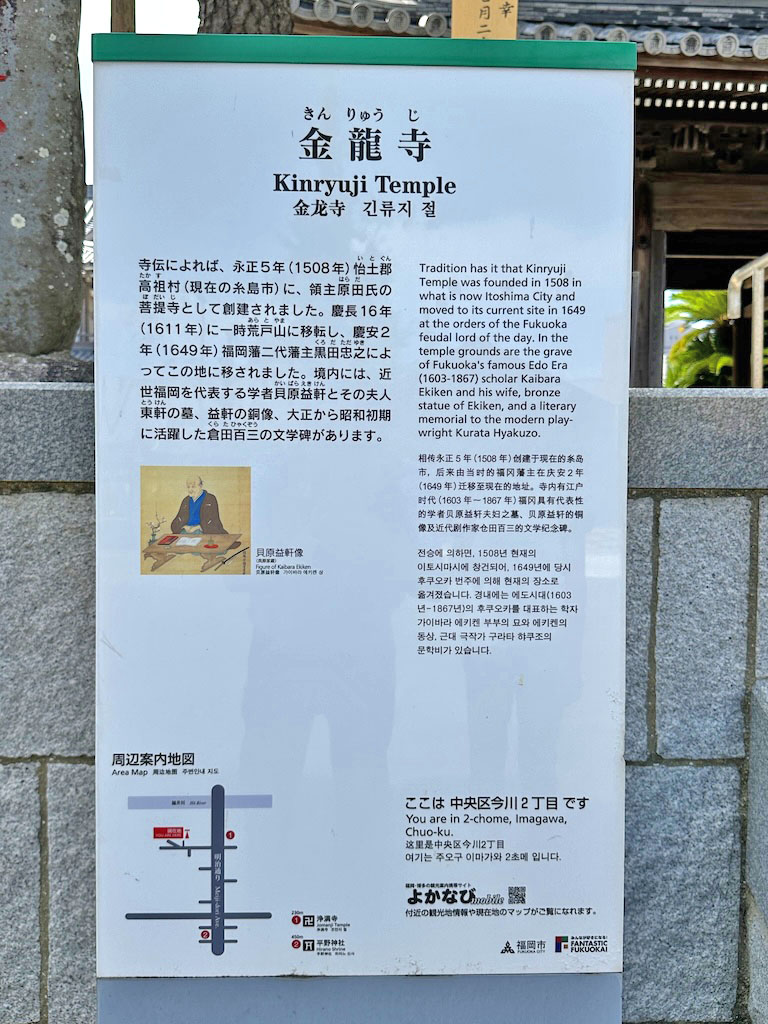

山門

鳥飼八幡宮参拝後、ご近所の金龍寺へ。

移動は徒歩。

山門前に到着。

「金龍寺」

案内を書き出すと

以下になります。

「寺伝によれば、永正5年(1508)

怡土郡高祖村(現在の糸島市)に、

領主原田氏の菩提寺として創建されました。

慶長16年(1611)に

一時荒戸山に移転し、

慶安2年(1649)

福岡藩二代目藩主黒田忠之によって

この地に移されました。

境内には、近世福岡を代表する学者

貝原益軒とその夫人東軒の墓、

益軒の銅像、

大正から昭和初期に活躍した

倉田百三の文学碑があります。」

ここに書かれた荒戸山は、

現在は西公園となり、

黒田官兵衛と長政を祭る

光雲神社が鎮座していますが、

江戸時代までは東照宮があった場所です。

慶安3年から黒田忠之が

荒戸山に東照宮が造営していますので、

それに関連した

お寺の移転だったと推察します。

山門近影。

瓦にあしらわれた「金」の文字に、

思うわず「カネ」という言葉が過ぎる僕。

もちろんこれは

「金龍寺」の「きん」ですね。

神聖なお寺に入るのに、

煩悩だらけで困ったものです(笑)

立体的な寺紋。

仁王像(阿形)。

仁王像(吽形)。

境内側からだと順光で、

山門はより美しく見えます。

本堂

山門から本堂へ。

広々とした境内。

本堂は新しめかな?

参拝。

貝原益軒像

本堂から振り返ると、

貝原益軒さんの銅像と

お墓が見えています。

まずは銅像へ。

墓域の一角に建つ銅像。

学者さんらしく机には、

山のように本が積まれています。

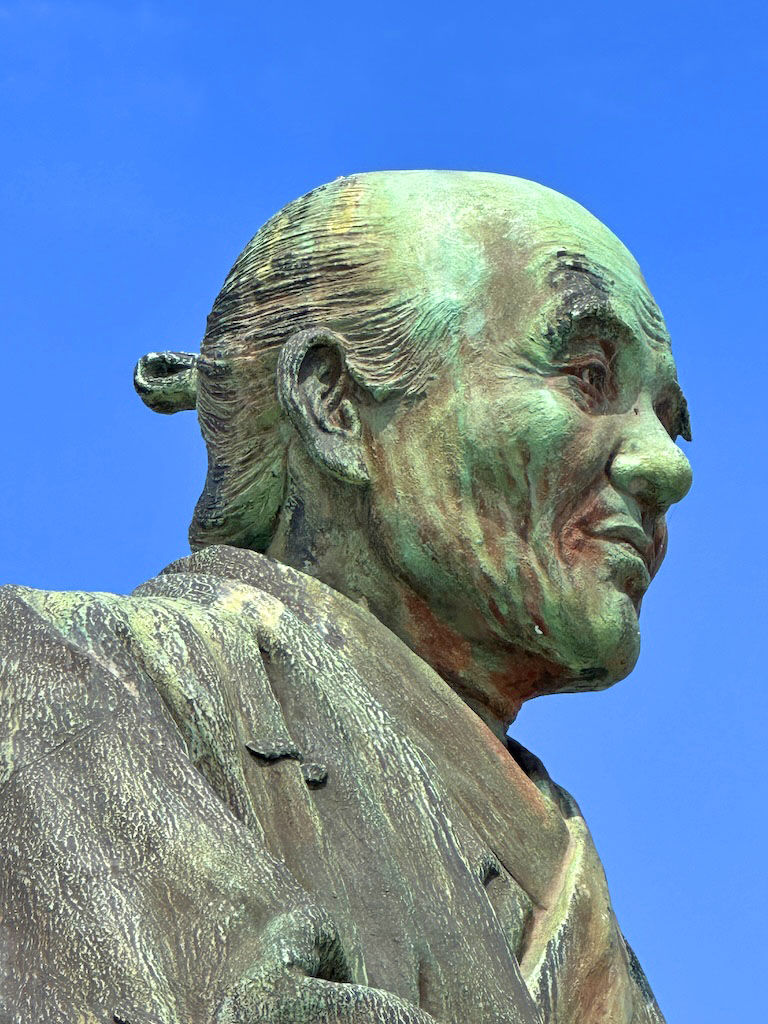

アップ。

益軒さんも武士だったのか・・

お顔ドアップ。

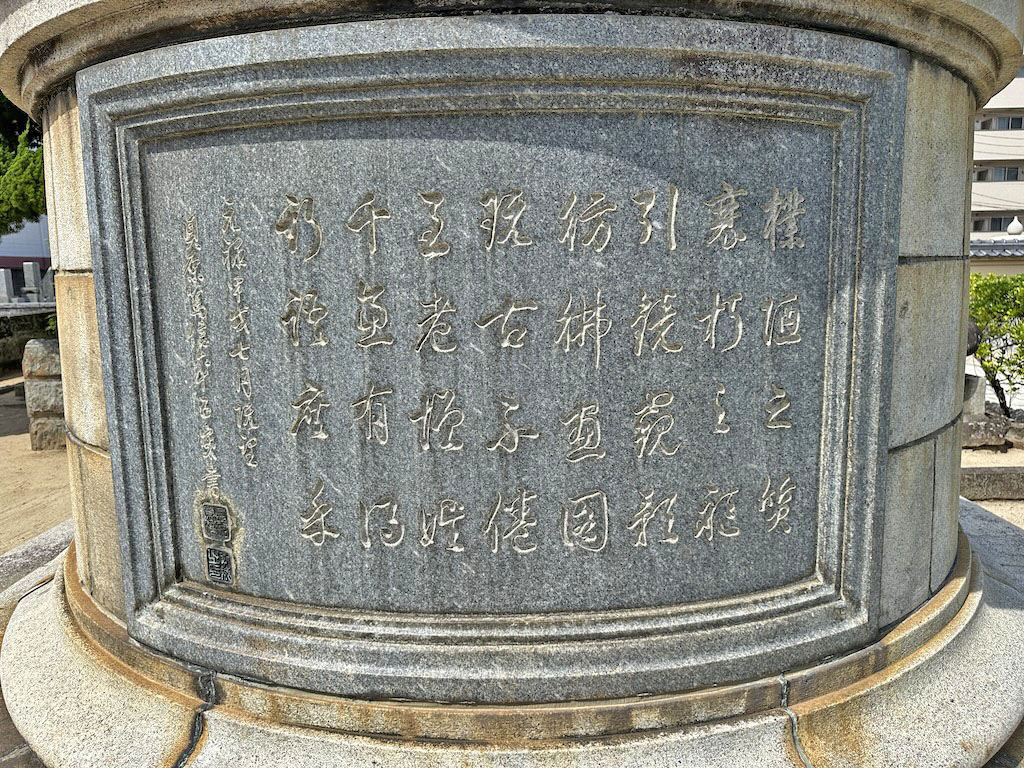

台座の漢詩。

金龍寺のサイトから

読み下し文をコピペさせていただくと

以下になります。

「樸陋之質

素朴でしかもいやしい性質で

衰朽之軀

なお衰え果てたこの身体

引鏡窺影

鏡を引きよせて自分の姿を見ると

彷彿画図

自画像そっくりに似ている

玩古不倦

昔の事ばかり学んでも飽きるがない

至老増娯

年老いて増々楽しんでいる

千慮有得

愚者も千慮すれば一得ありと云うが

斯語庶乎

この言葉は私にあてはまるであろう」

あまりにも謙虚ですね・・・

彼ほどの偉人が、

「素朴でしかもいやしい性質」などとは、

それなら僕はもはや人以下かも(笑)

ただ最後の

「愚者も千慮すれば一得あり」

これは益軒さんに向けるより

僕に向けた激励と捉える事にします(笑)

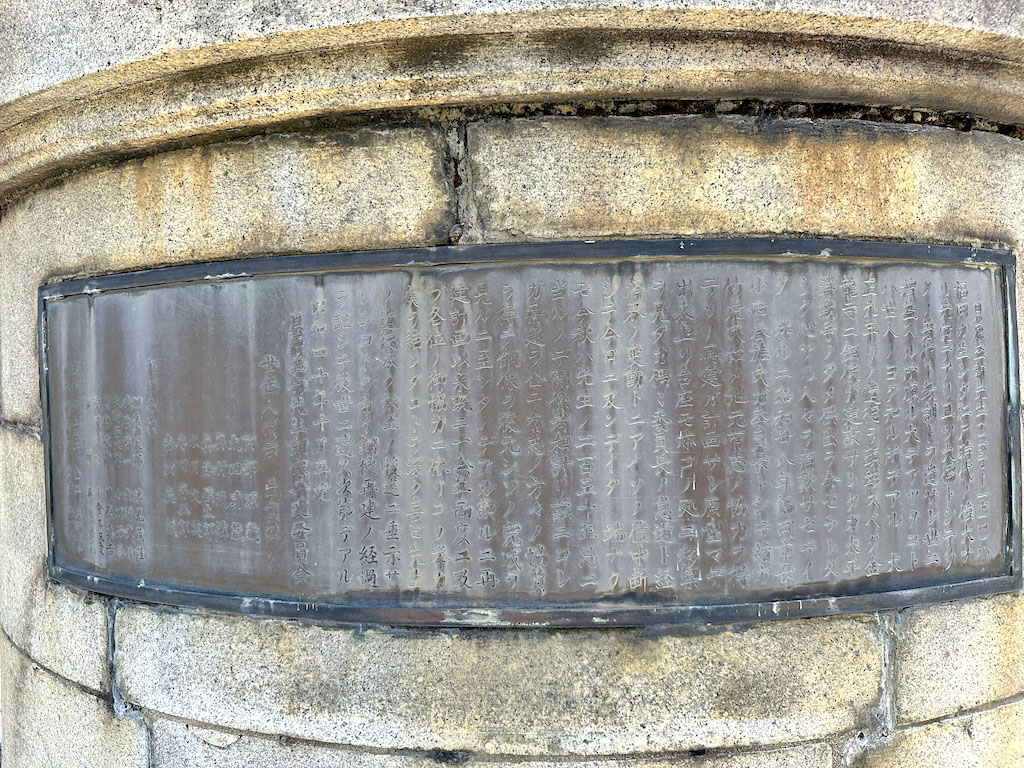

台座裏面。

益軒先生の経歴と功績が

記されています。

貝原益軒墓所

そしてお墓へ。

標柱。

両脇のカイズカイブキがいい感じですね。

貝原益軒(右)と夫人東軒の墓(左)。

貝原益軒さんにお参り。

夫人の墓にもお参り。

山門から外へ。