志摩歴史資料館・野村望東尼伝・2

どっち?

野村望東尼の「望東尼」、

読み方は「ぼうとうに」と

「もとに」の二通りあるようです。

志摩歴史資料館では「ぼうとうに」と

書かれていましたが、

僕のMacBook Airでは、

「もとに」と打てば

「望東尼」と一発で自動変換が出ますが、

「ぼうとうに」と打っても出ません。

どっちを使って欲しいのか、

出来れば、望東尼さんに会って

聞いてみたいものです(笑)

野村望東尼・胸像

野村望東尼伝・1に続き、

ここでも案内を抜粋・要約します。

前半生を辿った後は、胸像へ。

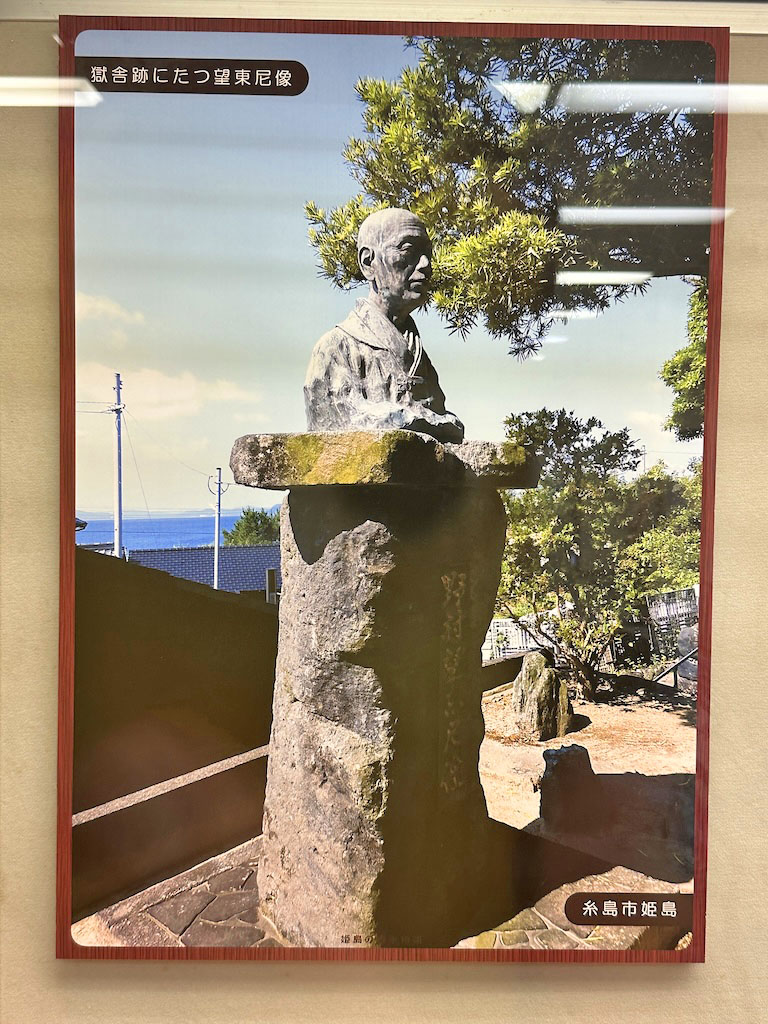

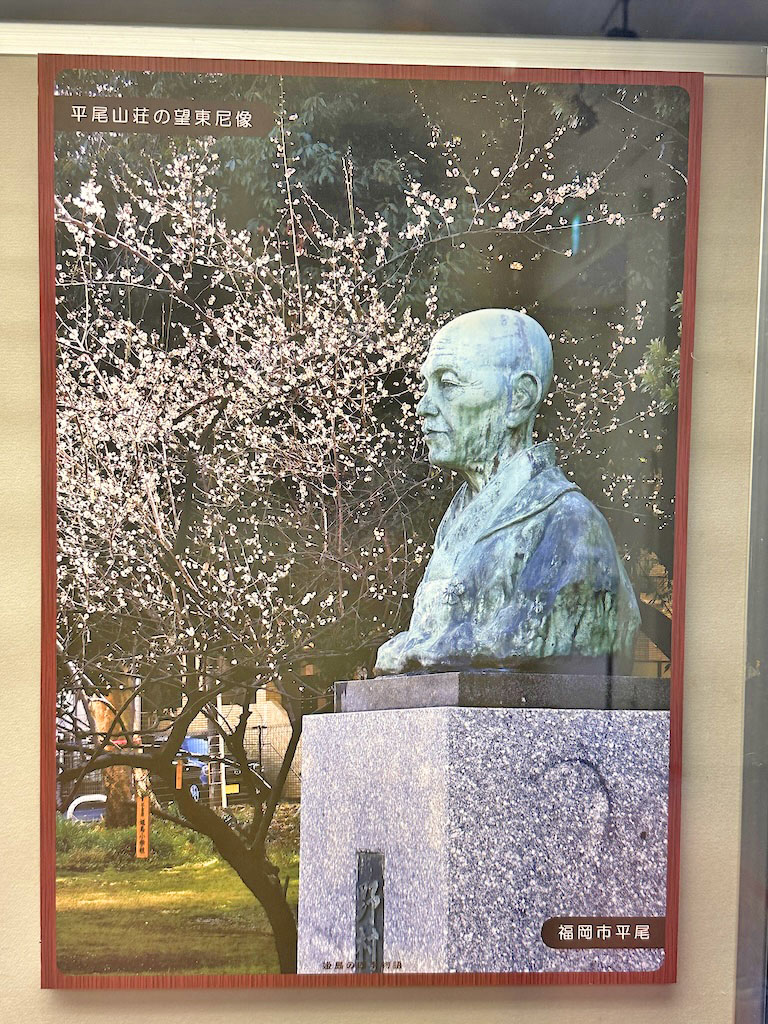

「野村望東尼 胸像(石膏像)」

「この野村望東尼像は、

糸島郷土の彫刻家である原田新八郎氏が

昭和43年(1968)に

制作したものです。

その後、これを原型として、

平尾山荘と姫島の

望東尼像(銅像)が制作されました。」

姫島・獄舎跡にたつ望東尼像。

福岡市平尾、平尾山荘の望東尼像。

どちらも気になりますが、

特に姫島で見てみたいものです。

勤王の母への道

ここからは、

静かに暮らしていた隠居老人の望東尼が、

夫が亡くなった後、

55歳を境として、

尊攘派の人々と関わり、

その活動を支えたが為、

自らが罪人とされ、

島流しに合いながらも

己の道を進み続けたという、

人生幾つになっても何が起きるのか、

全くわからないというお話です。

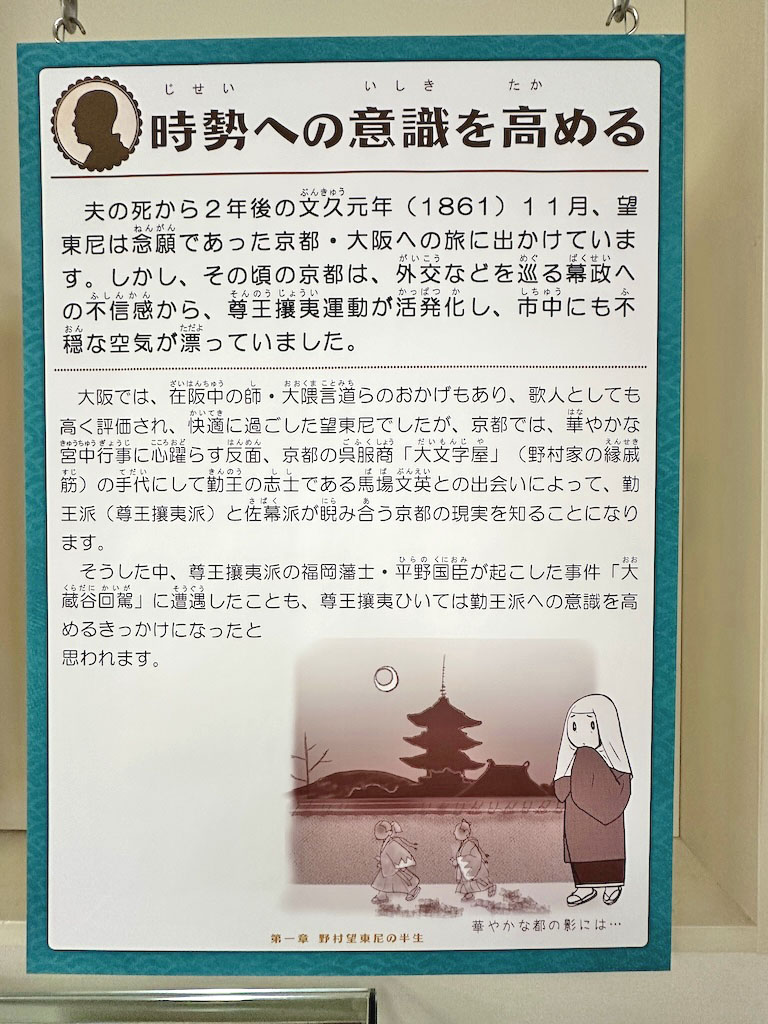

「時勢への意識を高める」

「夫の死から2年後の

文久元年(1861)11月、

望東尼は念願であった

京都・大阪への旅に出かけています。

しかし、その頃の京都は、

外交などを巡る幕政への不信感から、

尊王攘夷運動が活発化し、

市中にも不穏な空気が漂っていました。

京都では、

華やかな宮中行事に心躍らす反面、

京都の呉服商「大文字屋」

(野村家の縁戚筋)の手代にして

勤王の志士である

馬場文英との出会いによって、

勤王派(尊王攘夷派)と

佐幕派が睨み合う京都の

現実を知ることになります。

そうした中、

尊王攘夷派の福岡藩士・平野国臣が起こした

事件「大蔵谷回駕」に遭遇したことも、

尊王攘夷ひいては勤王派への意識を

高めるきっかけになったと思われます。」

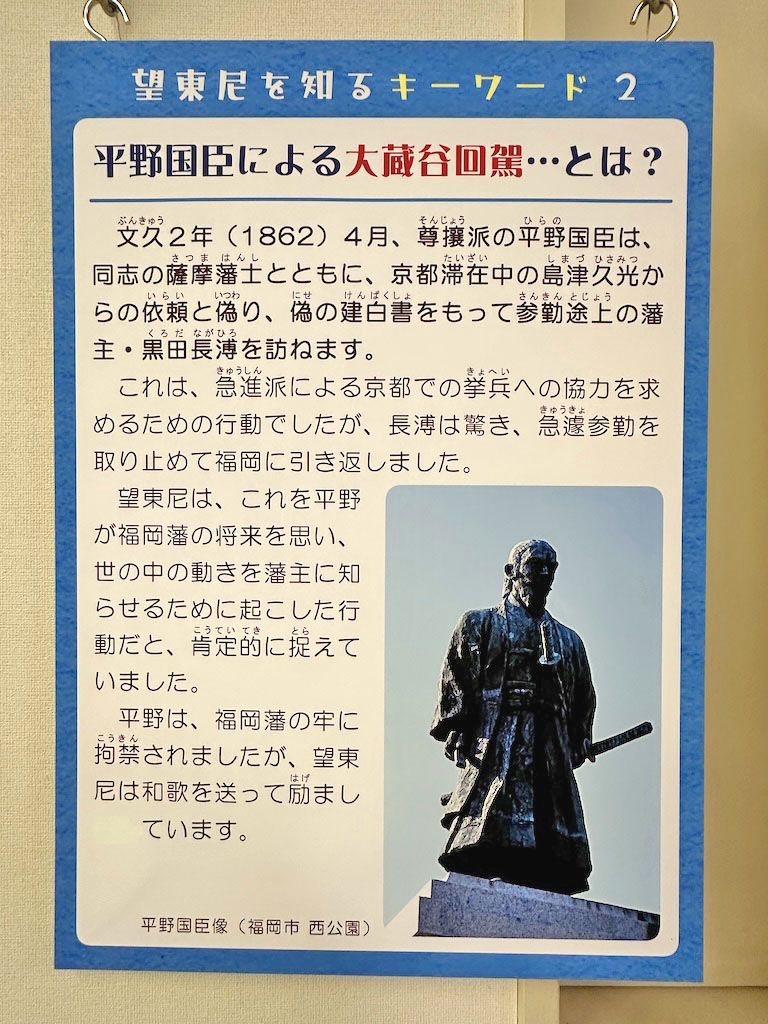

「大蔵谷回駕」とは?

「文久2年(1862)4月、

尊攘派の平野国臣は、

同志の薩摩藩士とともに、

京都滞在中の島津久光からの依頼と偽り、

偽の建白書をもって、

参勤途上の藩主・黒田長溥を訪ねます。

これは、急進派による

京都での挙兵への協力を

求めるための行動でしたが、

長溥は驚き、急遽参勤を取り止めて

福岡に引き返しました。

望東尼は、

これを平野が福岡藩の将来を思い、

世の中の動きを藩主に知らせるために

起こした行動だと、

肯定的に捉えていました。

平野は、福岡藩の牢に拘禁されましたが、

望東尼は和歌を送って

励ましています。」

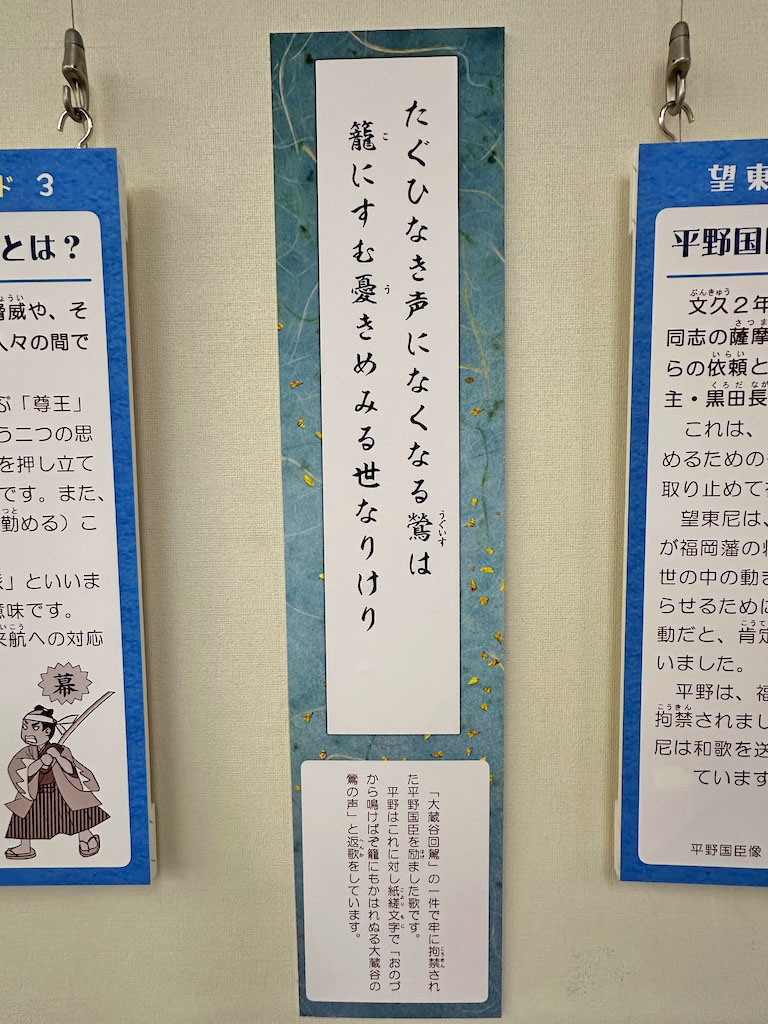

望東尼が獄中の平野に送った和歌。

「たぐひなき声になくなる鶯は

籠にすむ憂きめ見る世なりけり」

こちらは5年ほど前に参拝した

平野国臣の墓碑(左)と福岡藩招魂社で、

僕の記憶では、いずれも

福岡に向けて建てられていました。

それはさておき、

「大蔵谷回駕」が起きた文久2年と言えば、

会津藩主の松平容保が、

京都守護職を引き受け、

金戒光明寺に本陣を置いた年ですね。

このわずか6年後、戊辰戦争を経て、

日本は明治維新を迎えます。

たった6年の間にどれだけの人が、

日本の行く末を思い

命を削ったことか・・・

新政府側も幕府側も

国を思うことは同じ・・

今の日本は先人たちが守ってくれた

当時の日本の続きなのです・・

「勤王の志士を支援する」

「平野国臣との出会いがきっかけで、

福岡藩の志士達との交流が始まります。

こうした交流の中で望東尼は、

尊王攘夷(勤王派)の志士たちが

いかに日本の将来を憂い、

行動を起こしたいかを

知ることになります。

そんな中、元治元年(1864)11月、

長州藩勤王派の雄である高杉晋作が、

佐幕派による弾圧から逃れるために

筑前(福岡)に逃亡してきます。

紆余曲折の末、

平尾山荘に匿われることになった高杉は、

ここで10日間ほど潜伏し、

再起を図りました。

また、このことが契機となり、

諸般の志士たちも潜伏や密談の場として、

次々に平尾山荘を訪れるようになりました。

かつて夫と共に穏やかに暮らした

山荘の庵も、

いまや志士たちが出入りする

隠れ家へと変貌していました。」

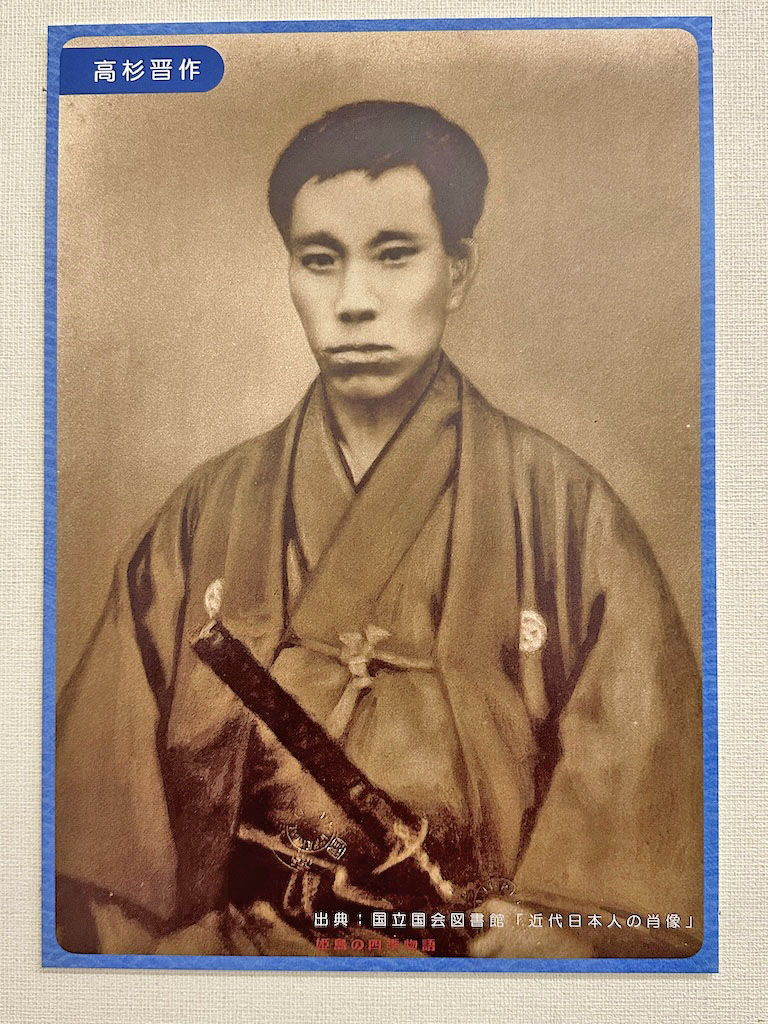

高杉晋作。

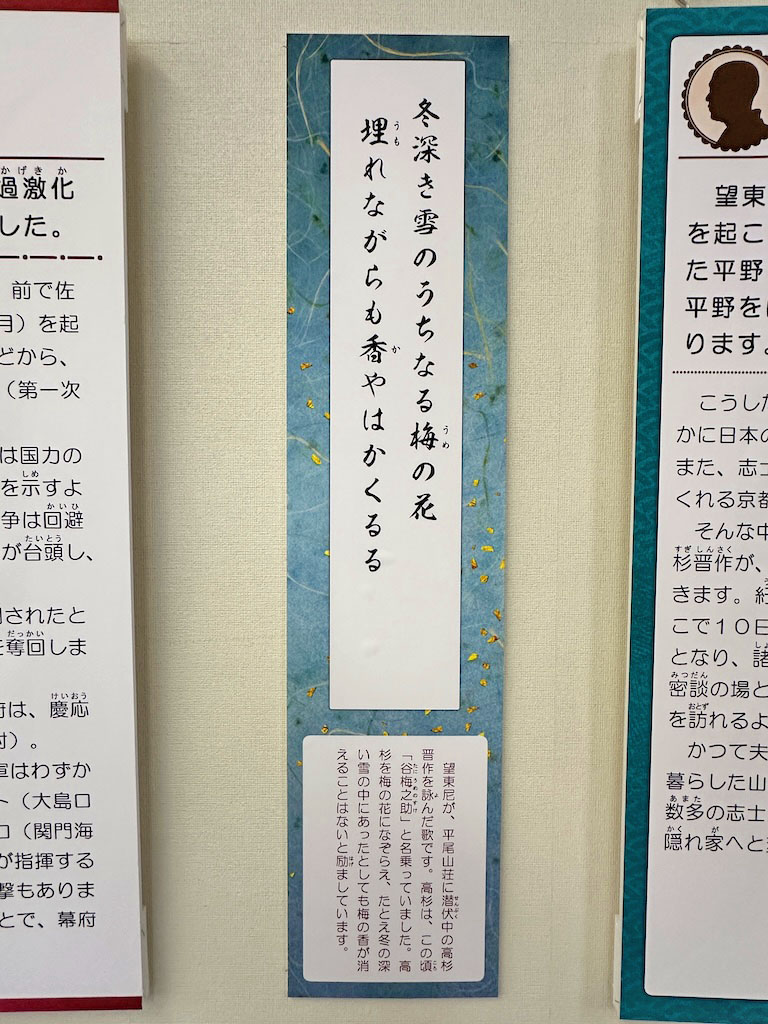

「冬深き雪のうちなる梅の花

埋れながらも香やはかくるる」

「望東尼が、平尾山荘に潜伏中の

高杉晋作を詠んだ歌です。

高杉は、この頃

「谷梅之助」と名乗っていました。

高杉を梅の花になぞらえ、

たとえ冬の深い雪の中にあったとしても

梅の香が消えることはないと

励ましています。」

坂本龍馬が「いろは丸事件」の際、

鞆の浦の桝屋清右衛門宅に潜伏中、

偽名として使ったのが「才谷梅太郎」。

幕末の英雄である二人が、

共に「谷」と「梅」の文字を

偽名に入れていたこと、

そして、

二人とも明治維新を見る事なく

この世を去っていることは、

偶然だったのか、

はたまた必然だったのか、

運命とは過酷で不思議なものです。

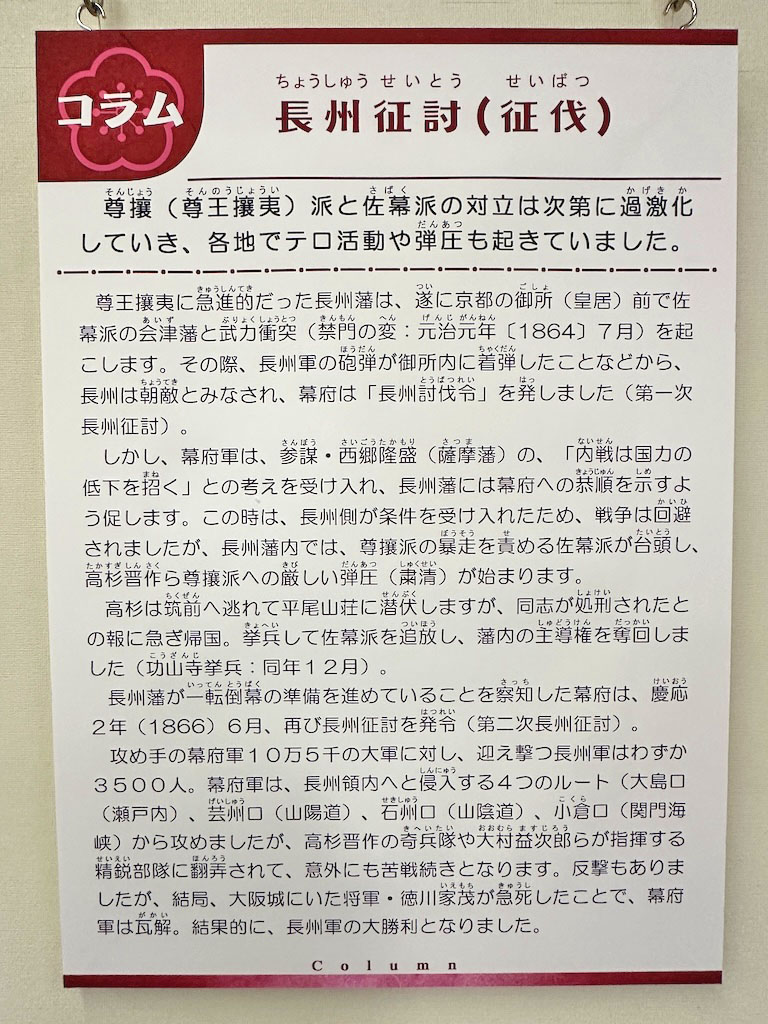

「長州征討(征伐)」

「尊王攘夷に急進的であった長州藩は、

佐幕派の会津藩と武力衝突

(禁門の変:元治元年(1864)7月)

を起こし、長州藩は朝敵とみなされ、

幕府は「長州討伐令」を発しました。

(第一次長州討伐)

西郷隆盛の仲介で、

長州藩は恭順の条件を受け入れ、

戦争は回避でれましたが

藩内では高杉晋作ら尊攘派への

厳しい弾圧(粛清)が始まります。

高杉は筑前へ逃れて

平尾山荘に潜伏しますが、

同志が処刑されたとの報に急ぎ帰国、

挙兵して佐幕派を追放し、

藩内の主導権を奪回しました

(功山寺挙兵:同年12月)。

幕府はこれを討つ為に

慶応2年(1866)6月、

再び長州征討を発令しましたが、

高杉晋作の奇兵隊や大村益次郎らが指揮する

精鋭部隊に翻弄され、

大阪城にいた

将軍・徳川家茂が急死するなど

幕府軍は瓦解し、

長州軍の大勝利となりました。」

幕府が倒れる最大のきっかけとなった

功山寺挙兵の構想を温めたのは、

もしかすると

平尾山荘だったかもですね!

そう考えると、

野村望東尼の経歴は、

もっと知っておくべきでした(笑)

でも

ここで見てるからOKでしょう!

(続く)