聖福寺(那国王の教室)仏殿

後鳥羽上皇

K氏主催の「那国王の教室」。

その街歩きの中、

K氏のお話を聞いたり、頂いた資料から

新たな知識は増える一方で(笑)

そんな中の一つが、

聖福寺の勅額です。

「扶桑最初禅窟」

日本最初の禅寺という意味で、

元久元年(1204)に後鳥羽上皇より

賜ったものだと書かれています。

承久の乱敗戦後は隠岐に配流され、

現地で一生を終えた後鳥羽上皇、

ここ福岡でも

名を残されていたのですね!

妙楽寺〜聖福寺へ

妙楽寺の神屋宗湛の墓をお参り後、

次なる目的地、聖福寺へ。

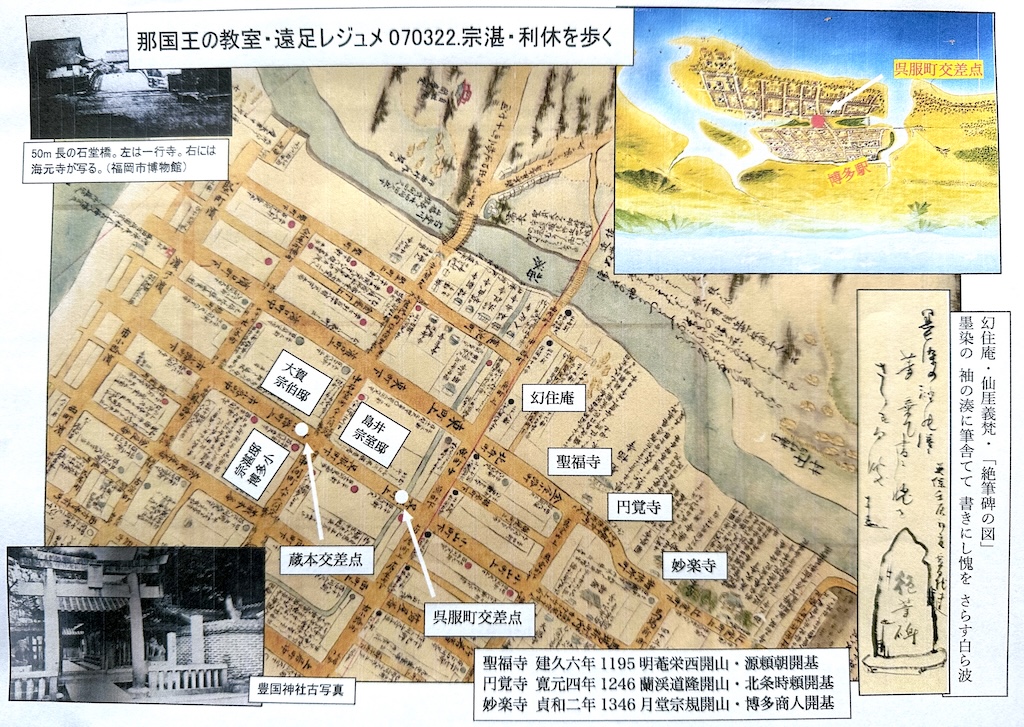

お寺などの位置関係だけでなく、

お寺の開基が誰なのか、

また遺構にまつわる逸話なども

この一枚に明記されていて、

実に参加者思いのレジュメです。

聖福寺に向かう途中、

K氏の辻説法を聞くご一行様&僕たち。

(P氏撮影)

円覚寺の山門前を通過するP氏。

円覚寺は北条時頼の開基という事で、

寺紋は北条氏の家紋である「三つ鱗」。

総門

程なくして聖福寺に到着。

五條の白線が引かれた築地塀が、

最高の寺格を持つことを示しています。

そしてこの築地塀、

境内側はこんな感じになっています。

なんと博多塀ですよ!

戦乱の瓦礫を再利用したと言われるもので、

公的な表側は格式高く、

私的な内側は歴史を刻み、

なんとも素晴らしい築地塀ですね。

総門正面。

K氏の解説で注目したのが、

丸瓦の寺紋、笹竜胆です。

笹竜胆は源氏の家紋。

開基、源頼朝の存在を

こんな所でも感じられるのは、

嬉しい限りです。

山門

総門から境内へ。

正面は「史蹟聖福寺」の標柱。

右は、

「酒飲んだり臭かったりする者は

入っちゃダメ」と刻まれた

お寺によくある標柱。

臭いか否かは別にして、

酒は飲んでいないので、

遠慮なく奥へと向かいます。

境内に入りK氏のお話は、

だんだん佳境を迎えます。

(P氏撮影)

そして、

ここでパンフレットを確認。

K氏のお話にもありましたが、

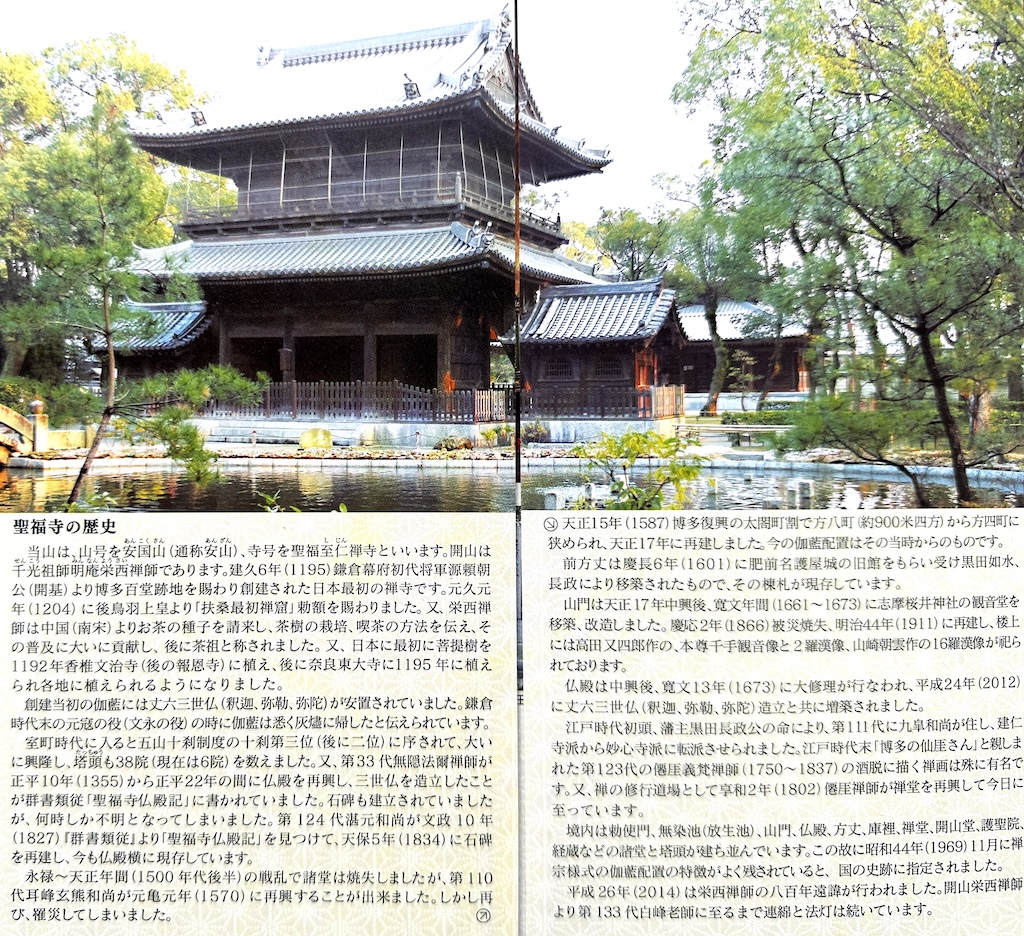

開山は臨済宗の宗祖、栄西で、

開基は源頼朝。

聖福寺は元寇や戦国期に

大きな被害に遭いながら、

その後、随時再興され、

現在では国指定史跡となっています。

栄西さんと言えば、

奈良、東大寺の大勧進として

鎌倉時代の大仏殿復興などにも

大活躍されていて、

栄西さんが建立に関わった

国宝の鐘楼と梵鐘は、

当時のまま残されています。

こちらは3年程前に訪問した時、

妻と共に撮った東大寺の鐘楼です。

戦国時代に焼失した大仏殿より少し後の

承元年間(1206~1210)に

建立されたもので、

聖福寺が後鳥羽上皇より

「扶桑最初禅窟」の勅額を賜った時期と

ほぼ同じ頃なのは、

なんか親近感を覚えますね!

話は聖福寺に戻り、

まずは巨大な山門へ。

これは立派だ〜!

パンフレットには以下のように

記されています。

「山門は天正17年中興後、

寛文年間(1661〜1673)に

志摩桜井神社の観音堂を

移築、改造しました。

慶応2年(1866)被災焼失、

明治44年(1911)に再建」

このように記されています。

文中の桜井(櫻井)神社は、

僕が神社結婚式の仕事をしていた頃、

時々お世話になっていた事もあり、

久しぶりに桜井神社の名前を見て、

懐かしく思って調べると、

黒田忠之が建立した本殿・拝殿・楼門が、

令和5年(2023)に

国指定重要文化財に

昇格しているではありませんか!

何かとお騒がせだった忠之さん、

これで父の長政にも

少しは胸が張れるのでは?

な〜んて思ったりもします(笑)

側面から見ても素晴らしい山門。

仏殿

山門を迂回して仏殿へと進みます。

仏殿へ向かうご一行様。

パンフレットには、

「仏殿は中興後、寛文13年

(1673)に大修理が行われ、

平成24年(2012)に丈六三世仏

(釈迦、弥勒、弥陀)造立と共に

増築されました。」

このように記されています。

ここでK氏より、

「頼朝の位牌と頼朝像が

本尊左側の方に安置されていますので、

よーく見てみてください」

と、こんなレア情報が!

まずは丈六三世仏に参拝。

丈六とは一丈六尺(4.8m)で、

仏像の高さが4.8mある

ということだと思われます。

そして、左側に目を凝らし、

カメラのズームで見てみると・・・

(P氏撮影)

これは御位牌でしょう!

まずは参拝。

そして、頼朝さんの像は・・・

こちらかな頼朝像は?

・・多分(汗)

出会いを感謝しつつ参拝完了し、

この後、開山堂などへと向かいます。

(那国王の教室・続く)