須磨寺(神戸市)・源平の庭

平敦盛と熊谷直実

永禄三年(1560)織田信長が

桶狭間の戦いの出陣前に舞ったと言われる

幸若舞、「敦盛」の中の一節、

「人間五十年、下天のうちを比ぶれば、

夢幻の如くなり・・」

これは、

熊谷直実が我が子と同じほどの若武者、

敦盛を討ったことが自身を苦しめ、

世を儚んだ部分です。

信長は人の世というものを

達観していたのかも知れません。

そんな幸若舞で知られる

敦盛さんと直実さんのお墓(供養塔)へは、

過去の旅で以下の二ヶ所に

参拝しています。

「高野山奥之院」。

右端が熊谷直実、

その左に仲良く並んで建つのが、

平敦盛の五輪塔です。

「金戒光明寺」、

法然上人御廟前のお墓(供養塔)。

左手前が平敦盛、

向いあった右側が熊谷直実の五輪塔で、

ここでも二人の魂は一緒ですね・・・

40過ぎの熊谷直実は、

一騎打ちで、

年端もいかぬ若い敦盛を討ち取り、

大功をたてたにも関わらず、

後に武士をやめ、出家し、

法然上人に弟子入りして、

敦盛の菩提を弔ったそうで、

日本人ならば、

このストーリーには、

心が締め付けられ、

また、心惹かれるのでは

ないでしょうか・・・

源平の庭

今回の旅の主目的は、

「須磨寺の源平の庭を見ること」

これでしたので、

ここからが、

クライマックスという訳です(笑)

仁王門から奥へ。

参道左側に正岡子規の句碑があります。

「暁や 白帆過ぎ行く 蚊帳の外」

以下は、

須磨浦商店街のサイトによる引用です。

「日清戦争が勃発した1894年、

近衛師団つきの従軍帰社として

遼東半島に渡った子規は、

同年5月に帰国しました。

その船中で喀血して重体に陥り、

神戸病院に入院、

7月には須磨保養院で

1ヶ月の療養をとることになります。

須磨に残されている句碑は

その時子規が詠んだものです。

この句は、

暁の海、澄み切った空気の中を行く

帆の白が鮮明だ、という意味です。

須磨保養院での療養生活は

楽しかったらしく、

不治の病にかかっていながらも

明るく文学への熱い思いに

満ちていました。

須磨寺へもよく足を運んでおり、

それを知っていた子規の弟子が

33年忌に須磨寺の仁王門をくぐって

すぐ左に建てたと言われています。」

なんだか、

「坂の上の雲」で、病に伏しても

不屈の闘志で俳句を読み続ける

香川照之の演技が蘇ります・・・

見えて来ました、源平の庭!

平敦盛と熊谷直実の騎馬像、

画像や映像で見るよりも

はるかに心に沁みて来ます・・・

先に訪問した須磨海岸を振り返り・・

800年前、

ここに二人姿があったのか・・・

熊谷直実。

口を開き敦盛に呼びかける直実。

歴戦の武将という風貌、

めっちゃ強そうです!

平敦盛。

「馬は急に手綱を引かれて、

慌てて止まった感じがする」

こう妻が述べていました。

妻の視点は常に「斜め上」(笑)

豊頰の美少年ながら、

凛としたお顔立ちに

平家としての矜持を感じます・・・

改めて別角度から。

ここから見ると、

二人の会話が聞こえて来そうです。

直実の最中と敦盛の正面。

ストーリー性があふれる

素晴らしい作品です。

ベンチから静かに二人を見守る妻。

僕たち二人も

敦盛さん、直実さんと共に・・・

心にグッと来る「源平の庭」、

見られて本当に良かった・・

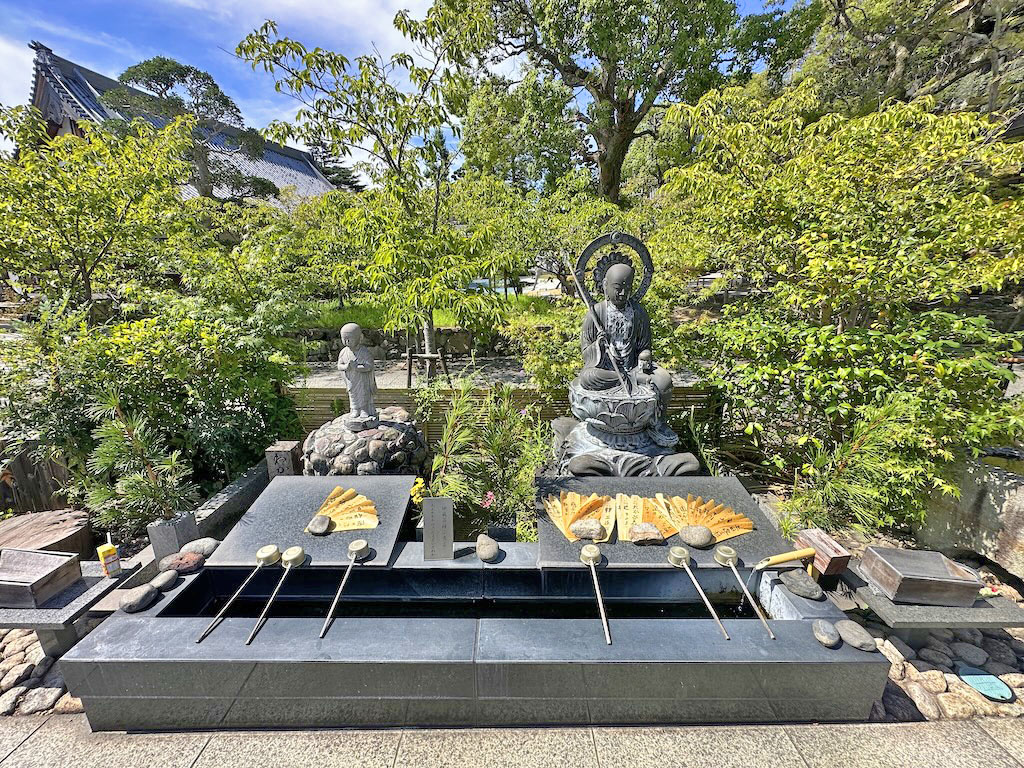

蓮生院

「源平の庭」と山道を挟んで

向い側に建つのが、

熊谷直実ゆかりの「蓮生院」です。

入口。

寺号標。

古い手水鉢には、

無数の盃状穴が彫られていますね!

隣のお地蔵様にご挨拶。

建物を右斜めから撮影。

須磨寺のサイトによれば、

「塔頭三院の一つで、「蓮生」とは

熊谷直実が「蓮生坊」と

名乗ったことに由来する。

直実は一の谷の合戦で戦死した

平敦盛菩提の為、

法然上人のもとで修行し、

諸国行脚の途中、

須磨を訪れたといわれている。

大正五年、花火大会の飛火のため

出火焼失したが、昭和九年

不動明王を本尊として現在地に再建」

このように書かれています。

そういえば、

高野山奥之院の案内板では、

熊谷直実の事を「熊谷蓮生坊」と

記されていていました・・

ご本尊の不動明王に参拝。

この後は、「青葉の笛」が

収蔵された宝物館へ。

(続く)