足尾銅山観光(栃木県)坑道1

心意気

事前にYouTubeなどで見た限り、

足尾銅山の展示などには、

あまり期待していませんでした。

それは、過去訪問した石見銀山が、

あまりにも素晴らし過ぎて、

ついついその記憶と

比べていたからでしょう。

全く個性も歴史も違う観光地を

見た目だけで比較するなんて、

ホントおかしな話なんですが、

まあ、そういう事です(笑)

ところが、見ると体験するとでは、

全く大違いでした・・・

坑内の展示全てに、

「足尾銅山愛」が詰まり、

この事業に関わる人々の

熱意をダイレクトに感じられ、

ただただ、

感動しっぱなしだったのです!

やはり何事も「心意気」は伝わるもの。

足尾銅山の世界遺産登録への悲願、

叶う日も来ると信じています。

A坑道最深部

ここでパンフの地図を確認。

この地図の一番右上、

A坑道最深部から、

見学はスタートです。

この雰囲気で、

僕たちは坑道の虜に(笑)

最深部到着。

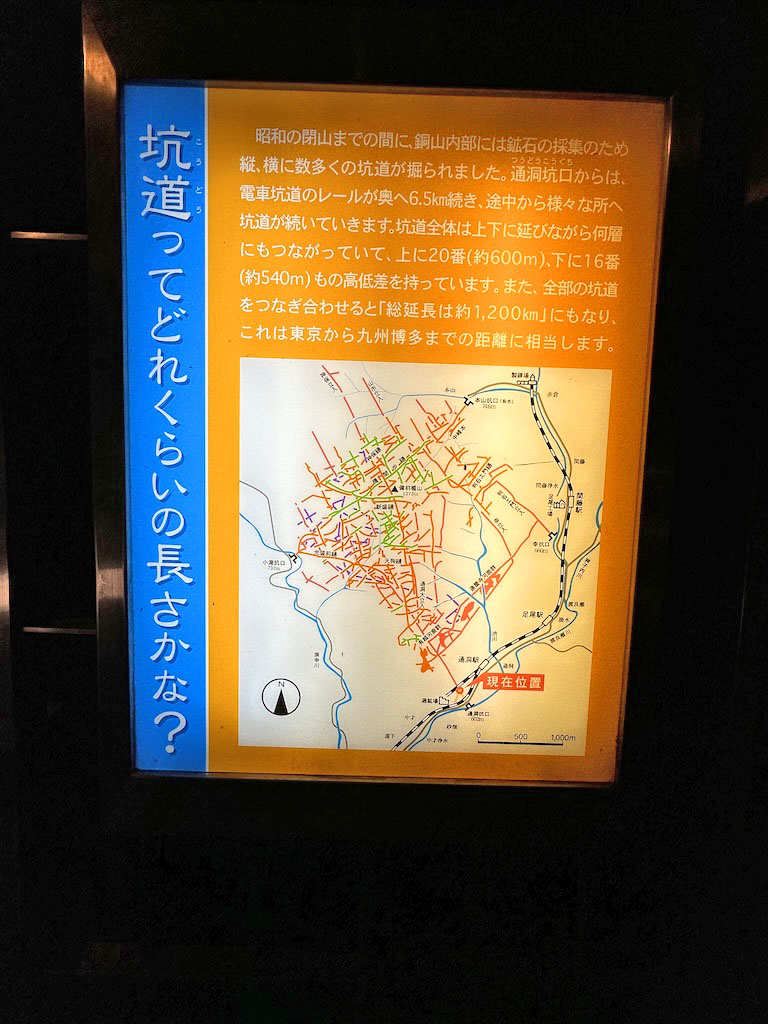

「坑道についてどれくらいの長さかな?」

案内を書き出すと

以下になります。

「昭和の閉山までの間に。銅山内部には

鉱石の採集のため縦、

横に数多くの坑道が掘られました。

通洞坑口からは、

電車坑道のレールが奥へ6.5Km続き、

途中から様々な所へ坑道が続いていきます。

坑道全体は上下に延びながら

何層にもつながっていて、

上に20番(約600m)、

下に16番(約540m)もの

高低差を持っています。

また、全部の坑道をつなぎ合わせると

「総延長は約1.200Km」にもなり、

これは東京から九州博多までの

距離に相当します。」

栃木県の足尾銅山で、

僕たちの地元、博多が出てくるとは!

いっそう、

足尾銅山が好きになりそうです(笑)

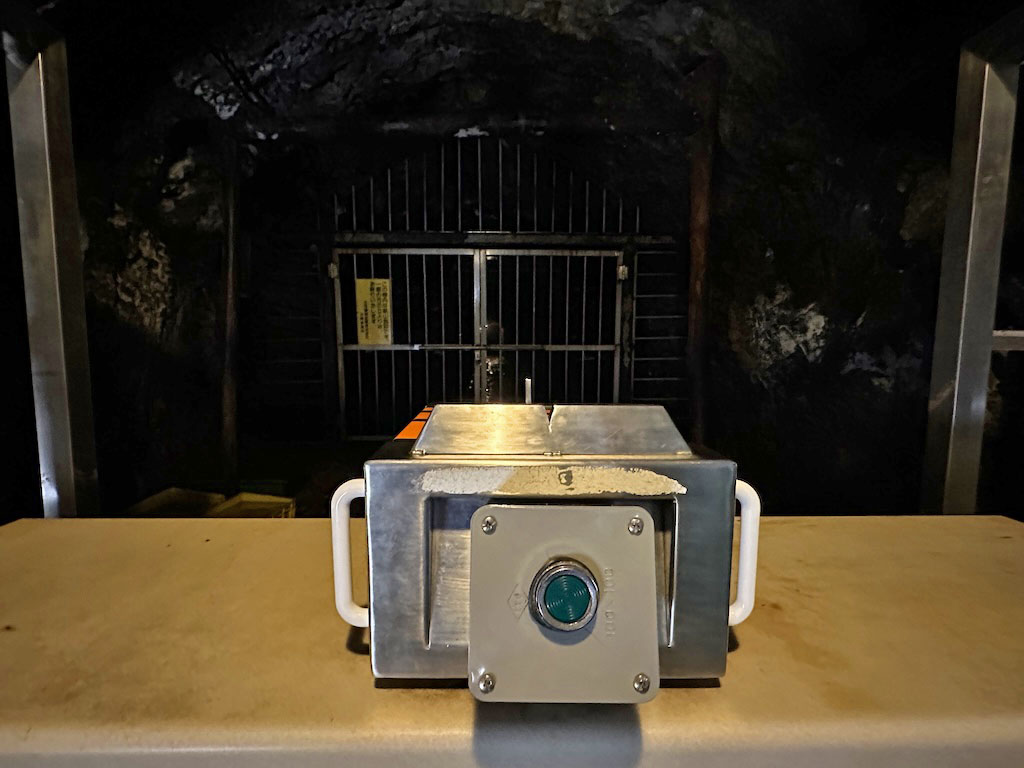

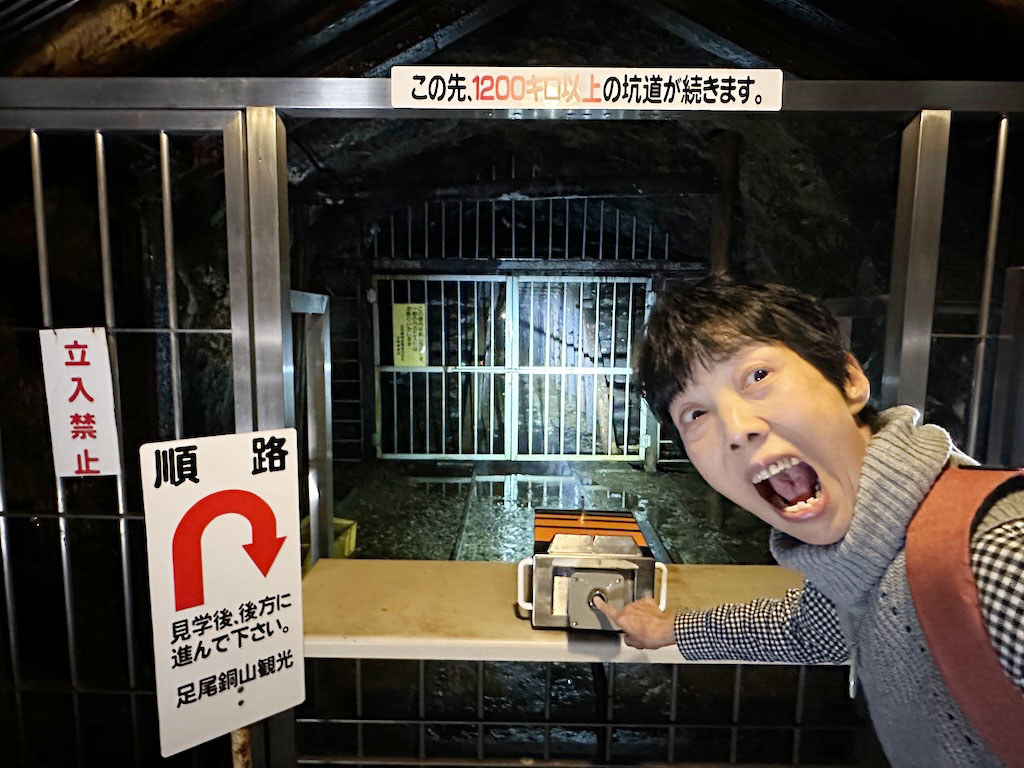

そして、ここに設置された

「秘密兵器」がこちらです。

グリーンのボタンを押すと・・・

ド〜ン!

強烈な光が坑道の奥を照らします。

かなり遠くまで見えていますね!

ズームして拡大。

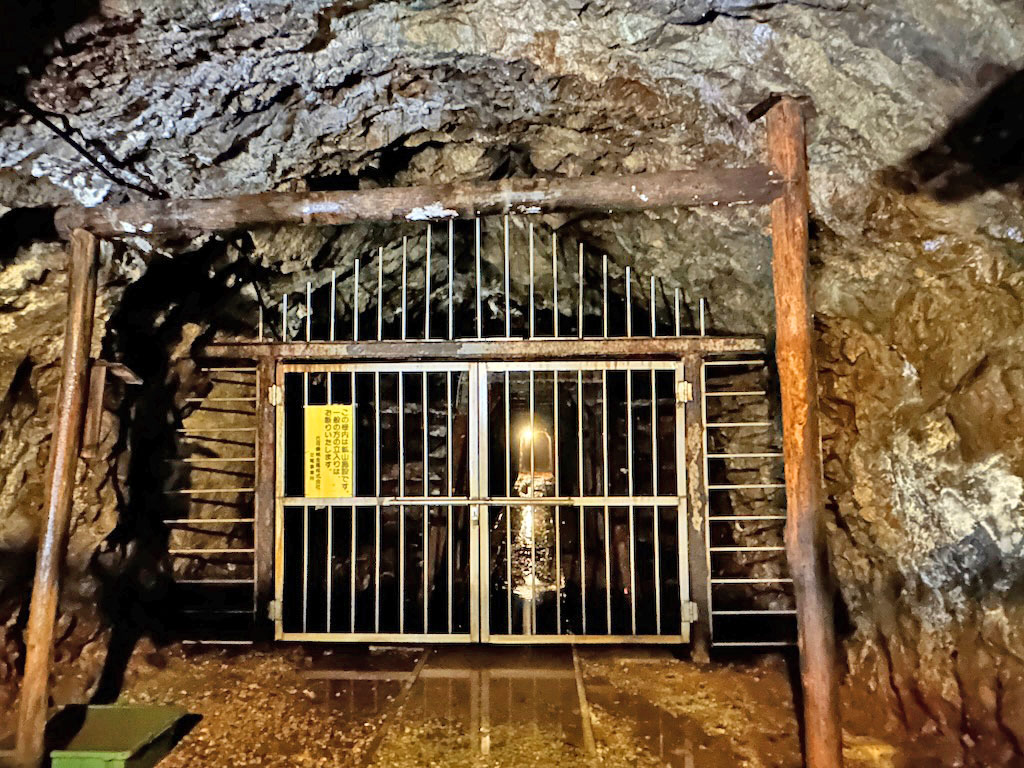

ここから先、

1.200Kmもの坑道が続いていると

想像するだけでも卒倒しそうです(笑)

どうにか卒倒しなかったので、

最深部ツーショットを撮影。

江戸時代の展示

坑道内は順に、

「江戸」、「明治・大正」、「昭和」と

三つの時代に沿った形で、

展示がされています。

最深部からUターンして、

見学順路に沿って歩きます。

お〜次のトロッコ列車が

こっちに向かって来るぞ〜!

先頭部分まで行き、

ここでまたもやトロッコ列車を撮影。

いいアングルで撮れたと自己満足(笑)

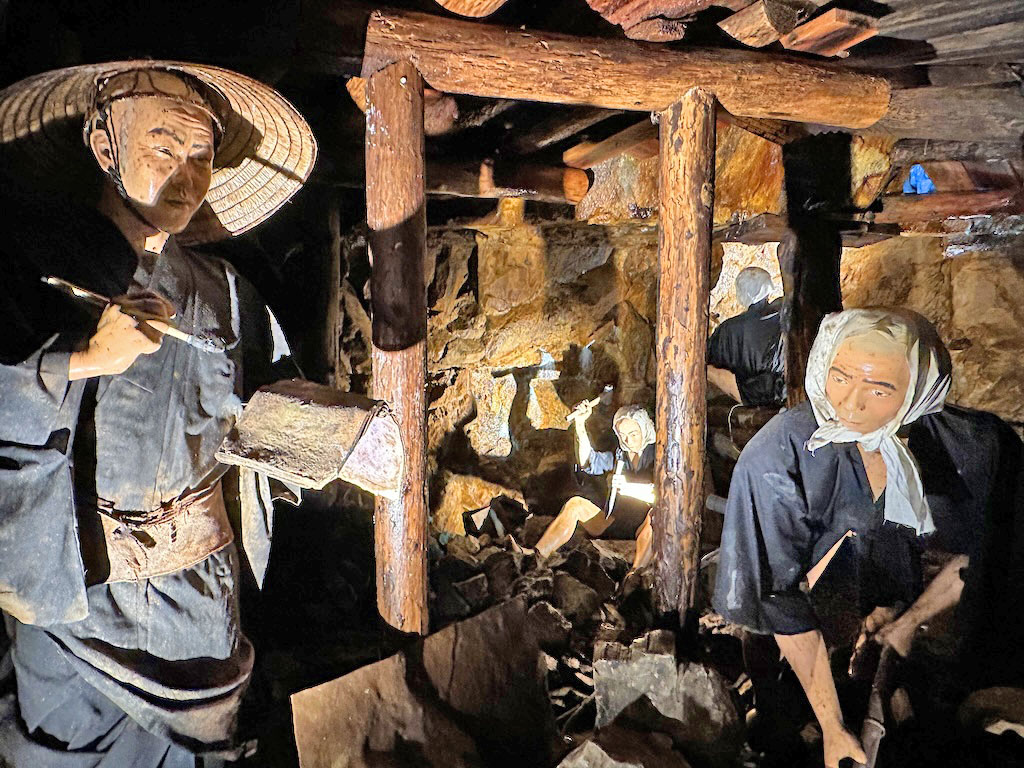

「江戸時代展示場」始まり。

ここからはリアルな人形で、

当時の様子をバッチリ再現しています。

鉱石を運び出す「負夫」。

聖火ランナーではありません(笑)

この表情、素晴らしい!

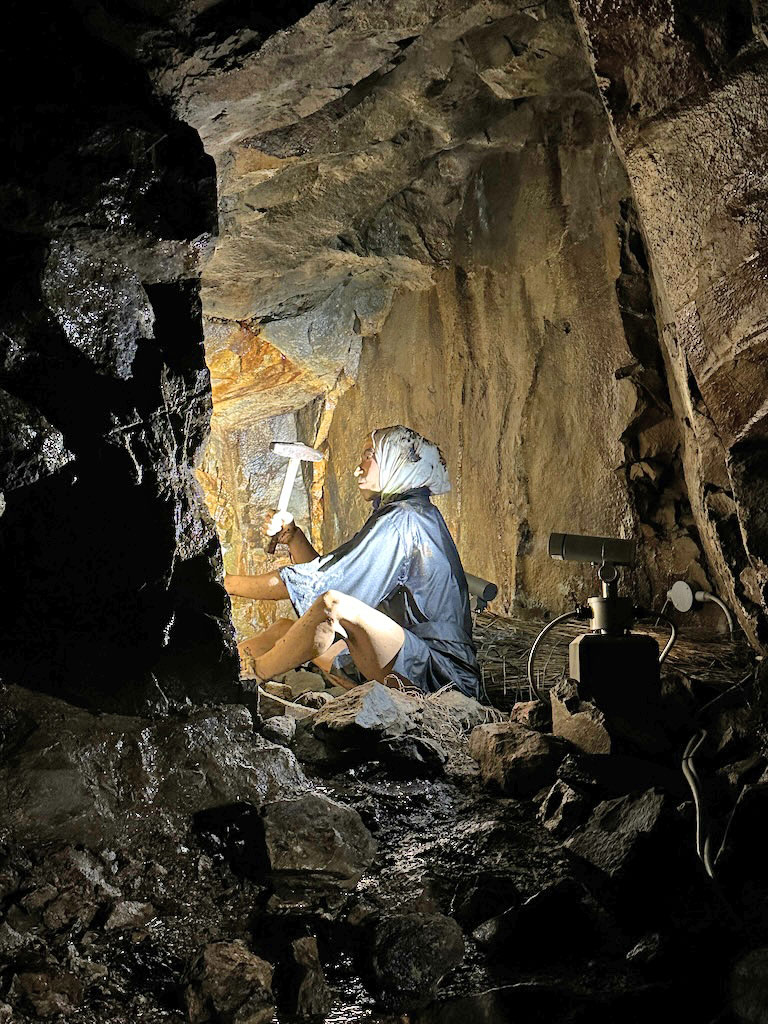

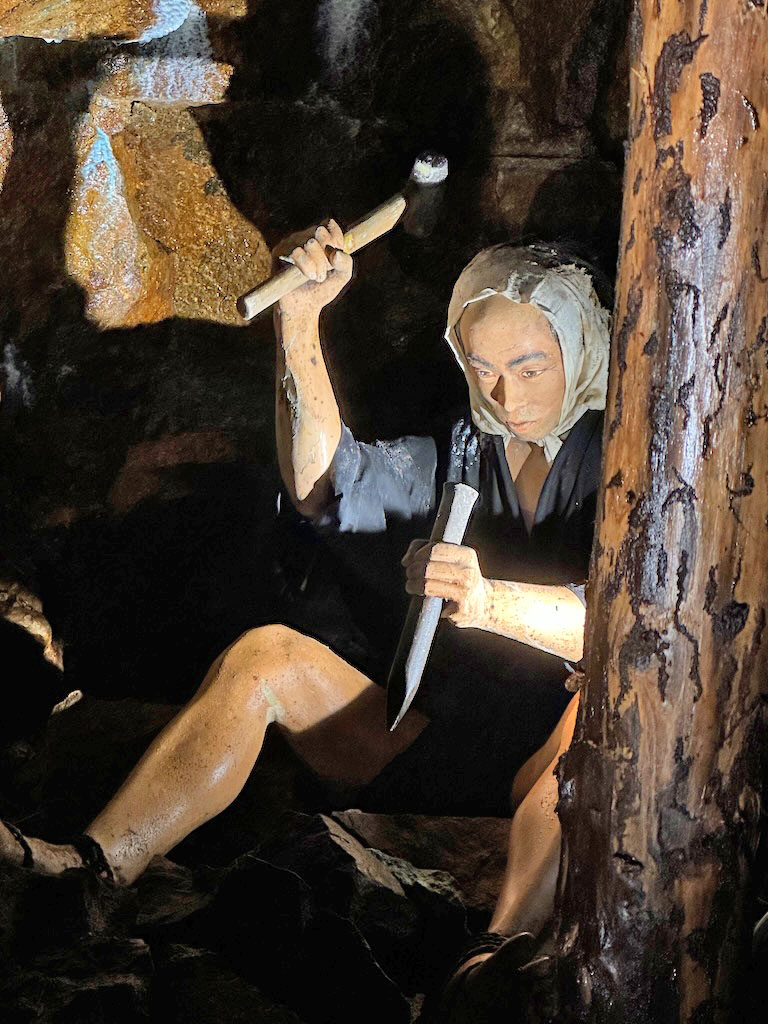

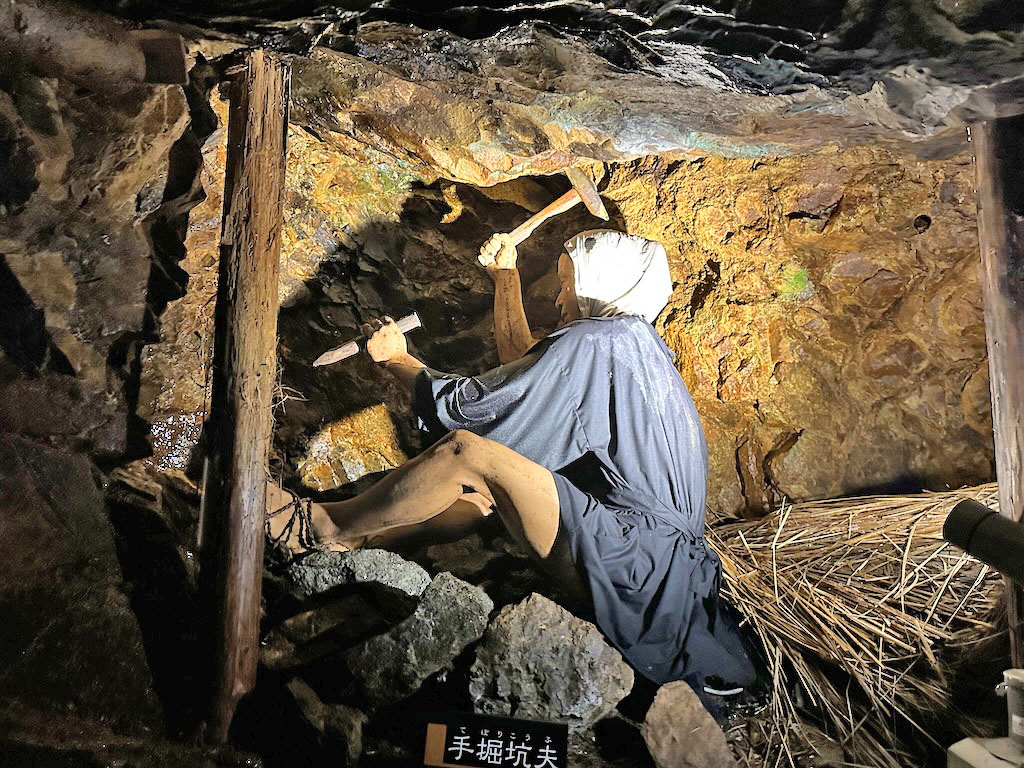

「手掘坑夫」

写真では分かりませんが、

ここは天井から水が滴り、

雰囲気抜群なのです!

動画だと完璧(笑)

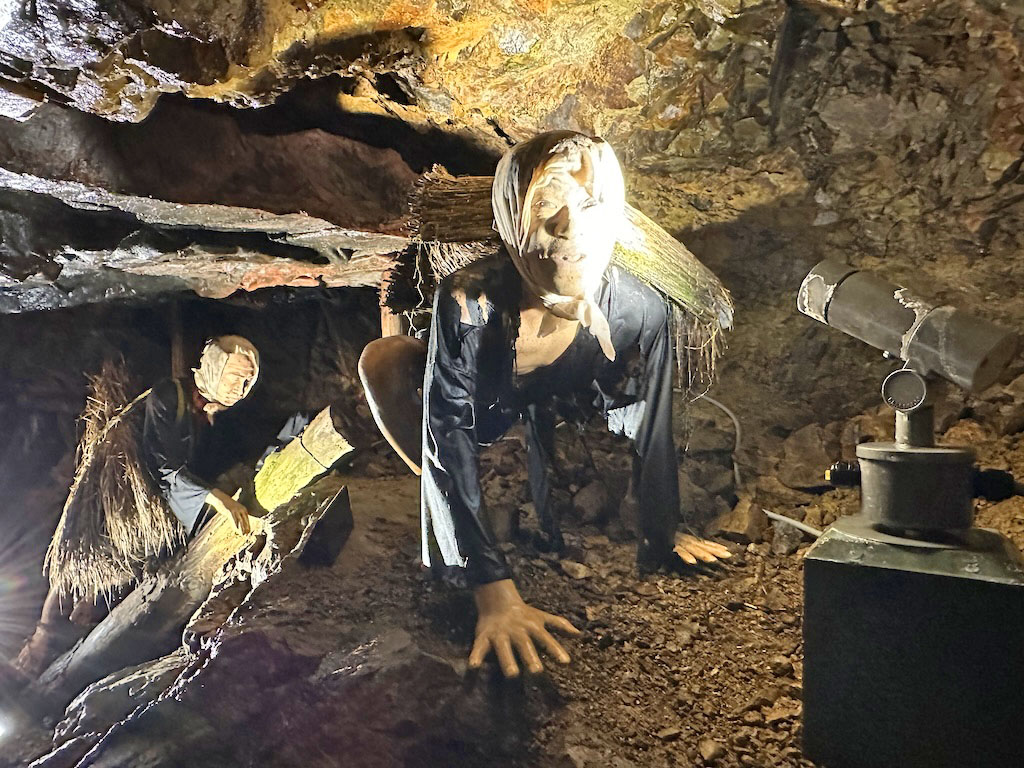

「手掘坑夫」その2。

こちらもちゃんと動いています。

動くっていいね!

さらに奥へ。

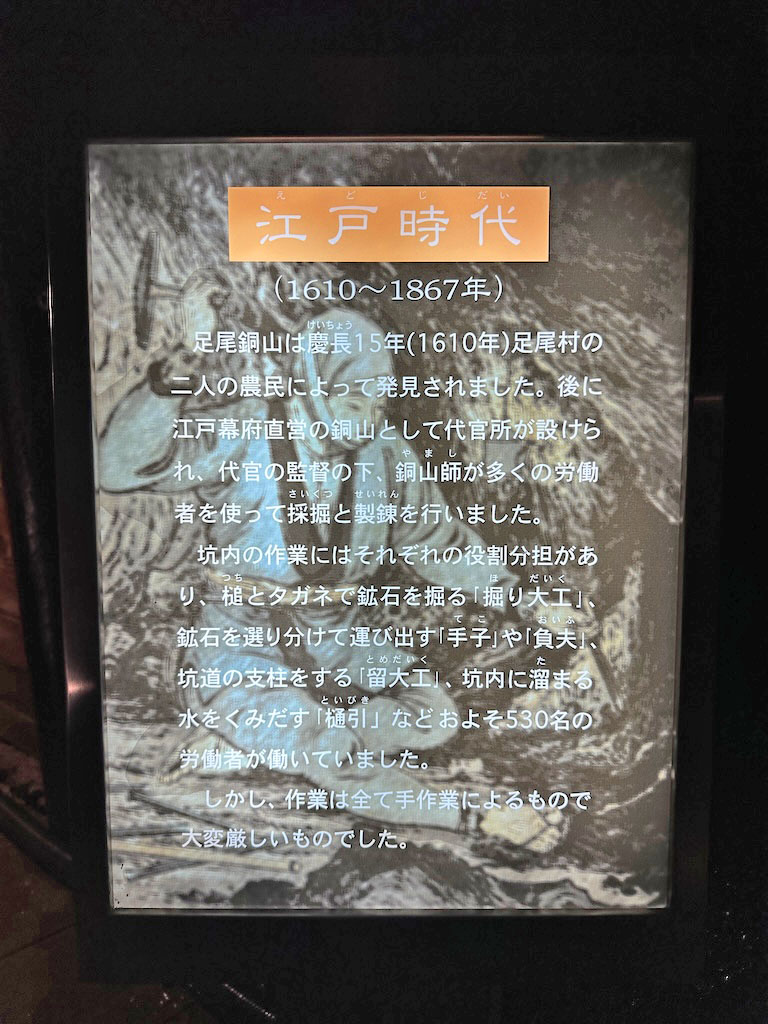

右の案内を書き出してみます。

「江戸時代

(1610〜1867年)」

「足尾銅山は慶長15年(1610年)

足尾村の二人の農民によって

発見されました。

後に江戸幕府直轄の銅山として

代官所が設けられ、

代官の監督の下、

銅山師が多くの労働者を使って

採掘と精錬を行いました。

坑内の作業にはそれぞれの役割分担があり、

槌とタガネで鉱石を掘る「堀り大工」、

鉱石を選り分けて運び出す

「手子」や「負夫」、

坑道の支柱をする「留大工」、

坑内に溜まる水をくみだす「樋引」など

およそ530名の労働者が働いていました。

しかし、作業は全て手作業によるもので

大変厳しいものでした。」

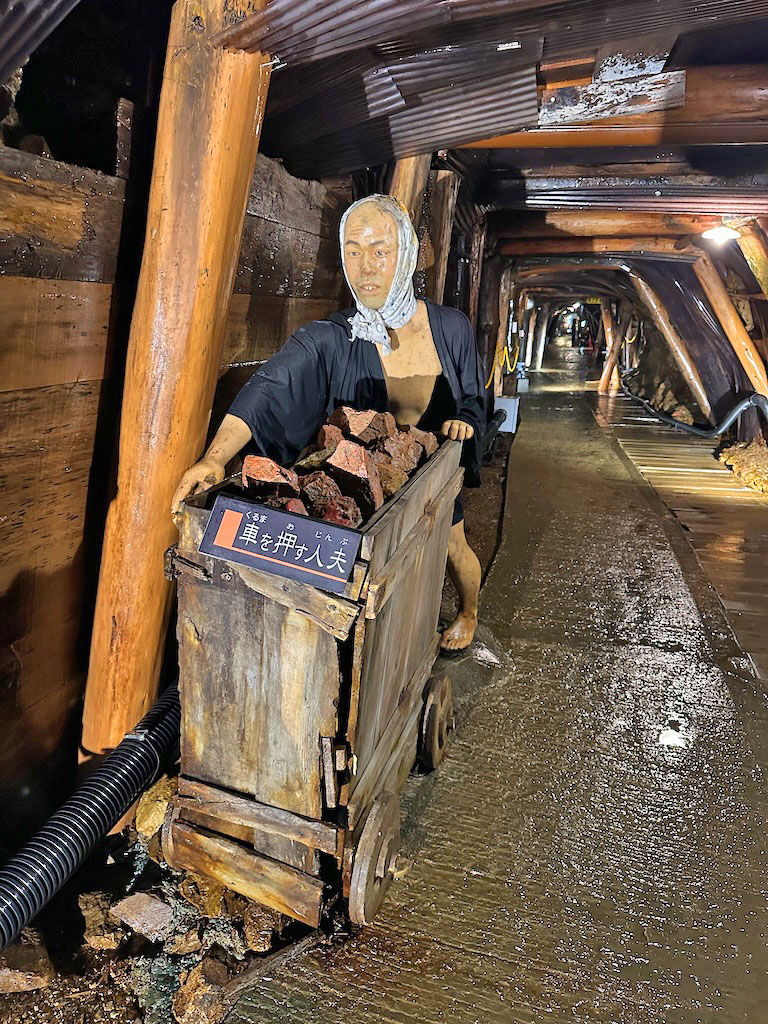

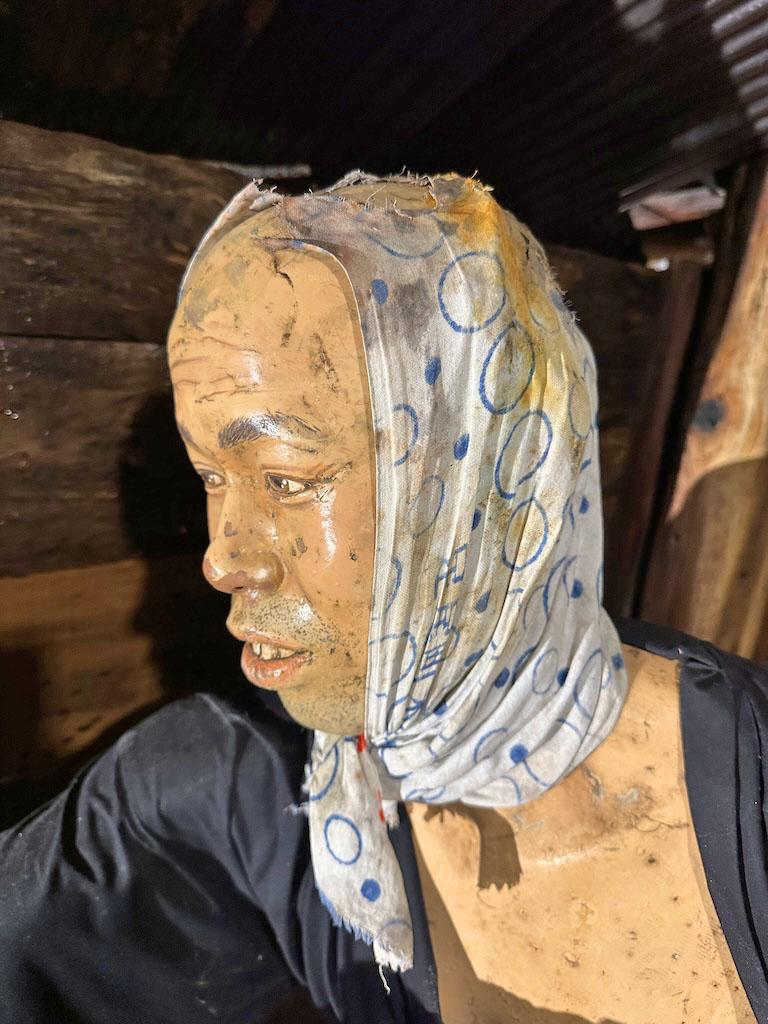

「車を押す人夫」

このリアリティー、

凄いですよ!!

常にメンテナンスされているに

違いありません。

足の親指と人差し指の隙間、

このこだわりにも脱帽!

「負夫」

重い荷物で、

お疲れモードなお顔、

なんだか歩いて、

こっちに来そうですね!

代官様と坑夫たち。

お代官様は、

やはり悪代官風のお顔?

困った表情の坑夫とは、

対照的に見えるのは僕だけかな?(笑)

相変わらずのリアリティーに感動。

まるで本物みたい!

さらに奥へ。

足の筋肉、

つま先の指の位置や形、

ため息が出るほど気合い入れて

作っていまね!

この表情とボロボロの着物も

またたまらんですな!

「手掘坑夫」

いったい何人いるんでしょう!

「水替人夫」

歯を食いしばった表情、

足の踏ん張り・・見事です!

「水替人夫」その2

「鉄サビ結晶地帯」

以下、案内です。

「地表に降った雨が地下に浸透するときに

岩石に含まれている鉱物を

少しづつ溶かしこみ、

地下水となって坑道の割れ目から

静かにしたたり落ちます。

このとき水滴に含まれた

鉄分などが岩石に付着し、

それを核として大きくなったものです。

ただ鍾乳洞と違って

カルシウム分が少なく、

坑内の温度が高いため、

大変もろくそして軽いものです。」

この辺りの天井が、

その鉄サビ結晶地帯となるのでしょう。

ここまでで江戸時代のジオラマは終了、

次は「明治・大正時代」です。

(続く)