肥前国庁跡歴史公園(佐賀市)資料館

見えていなかった何か

僕は過去30年間で、

数えきれないほど、

肥前国庁跡歴史公園の目の前を

車で通っていますが、

その存在に、

全く気付いていませんでした・・

仕事がメインだったとはいえ、

よくもまあ、

素通り三昧してきたものです(笑)

そして今回の旅の前、

ようやく肥前国庁跡の存在を知り、

めでたく訪問する事に!

心に余裕が出来、視点も変われば、

見えなかったものも見えるもの。

これからも

「見えていなかった何か」が、

沢山僕を待っているはず・・かな?(笑)

肥前国庁跡資料館(外観)

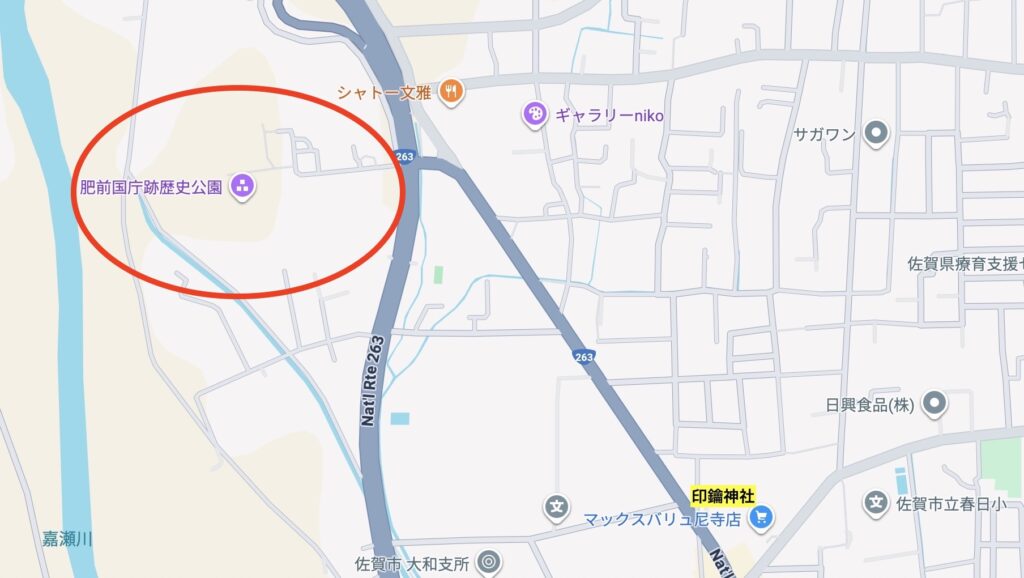

まずはGoogleマップで、

肥前国庁の立地を確認。

この地域には、

国分寺、国分尼寺など、

肥前国庁(左上の赤丸)に

関連する場所が点在し、

偶然にも僕たちはここに来る前、

国府(国庁)の権威の象徴でもある

「国印と正倉の鍵」を神格化した

印鑰神社(黄色の部分)を

コース料理の前菜的に(笑)

参拝しています。

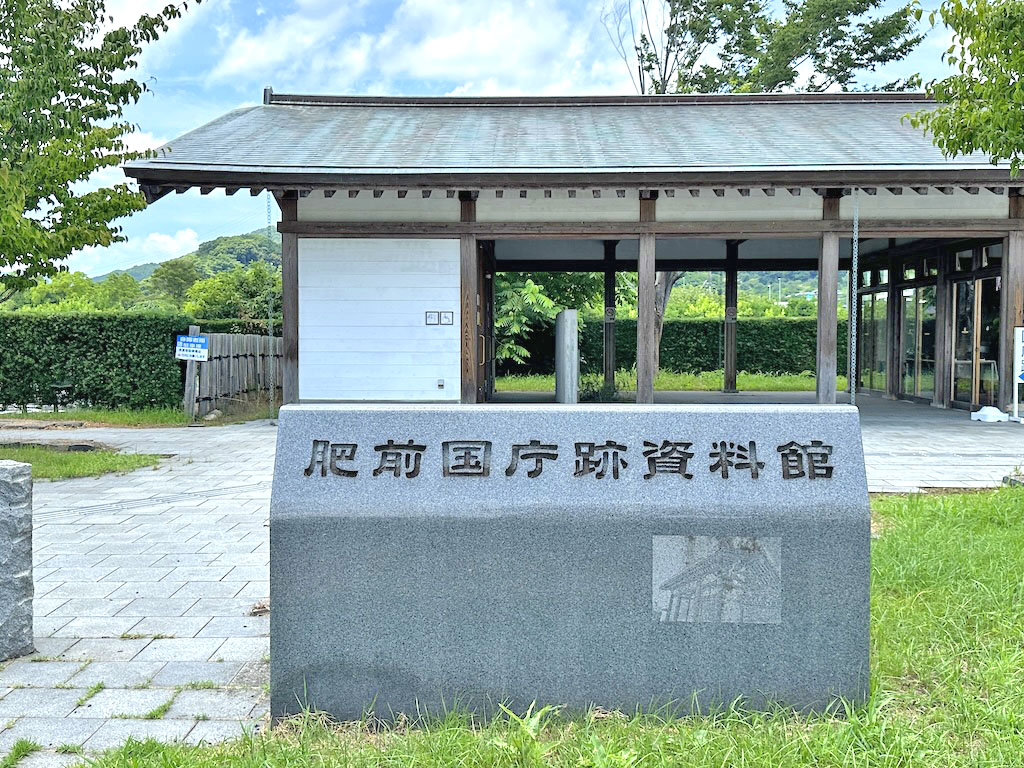

国庁跡入口。

向かいに見えるのは、

レストラン「シャトー文雅」。

フレンチと和の融合で、

大人気のレストランですが、

僕たちは、

マックスバリューの弁当とパンで、

お腹いっぱいになっていたので、

今回は行かず・・多分次回も(笑)

資料館全景。

石段ではなく瓦段!

お邪魔します。

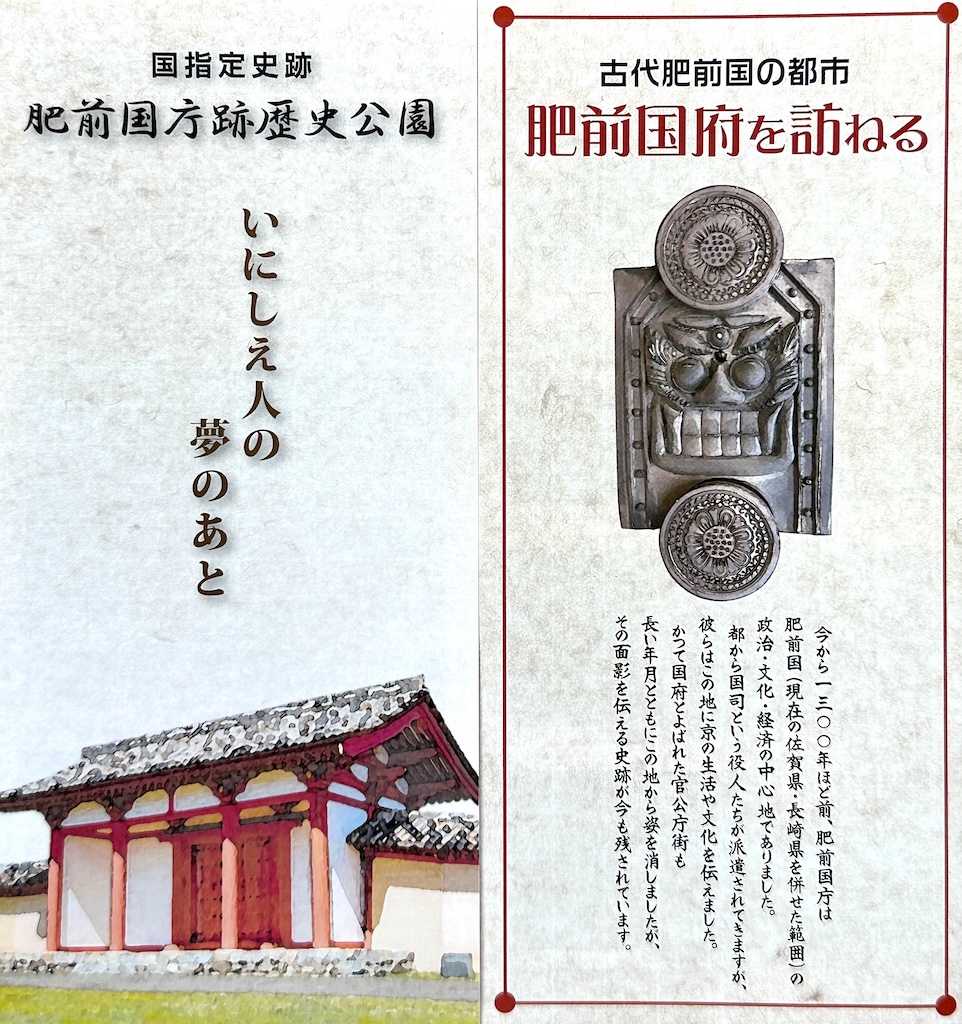

肥前国庁跡資料館(内覧)

観覧は無料という事で、

有り難くも申し訳ない気持ちで館内へ。

それなのに、

ここではとにかく頂ける資料が多く、

その内容も「めっちゃ濃い」のですよ!

左が国庁にフォーカスしたもの

右がより広域な国府全体の見開きパンフ。

上記をまとめたA4の八面のパンフ。

A416ページのマニアックなパンフ。

遺物を切り口にし、

33ページにわたる

超マニアックなパンフ。

昨年の大河ドラマ「光る君へ」で、

まひろの親友となり

肥前國に行った「さわ」(筑紫の君)を

フューチャーした

令和6年10月発行の、

26ページにわたる内容深い一冊。

全部で300グラムほどの

重さになったでしょうか?

これ全部インプットしたら

ボランティアガイドの手下位には

なれそうですよ(笑)

そして、

ここからは案内を書き出しながら

改めて佐賀の歴史を楽しんで行きます。

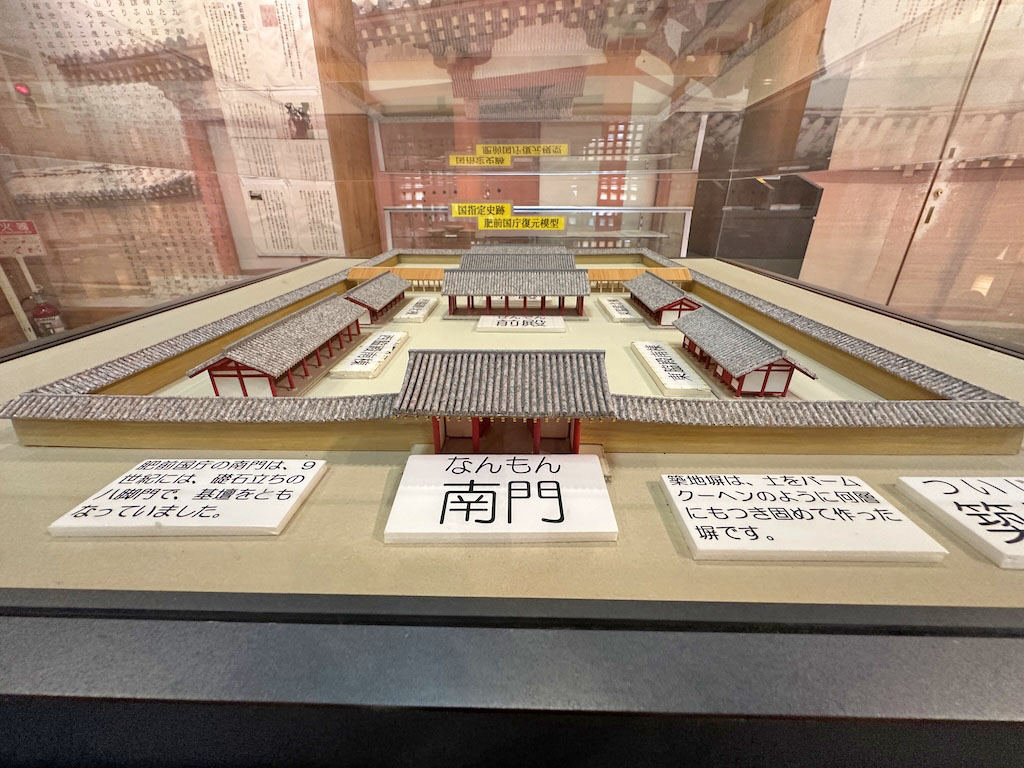

エントランスのジオラマは、

肥前国庁から500m

北北西に位置する

「久池井六本杉遺跡」のもので、

初期の国庁かも?

とも考えられているようです。

俯瞰して撮影。

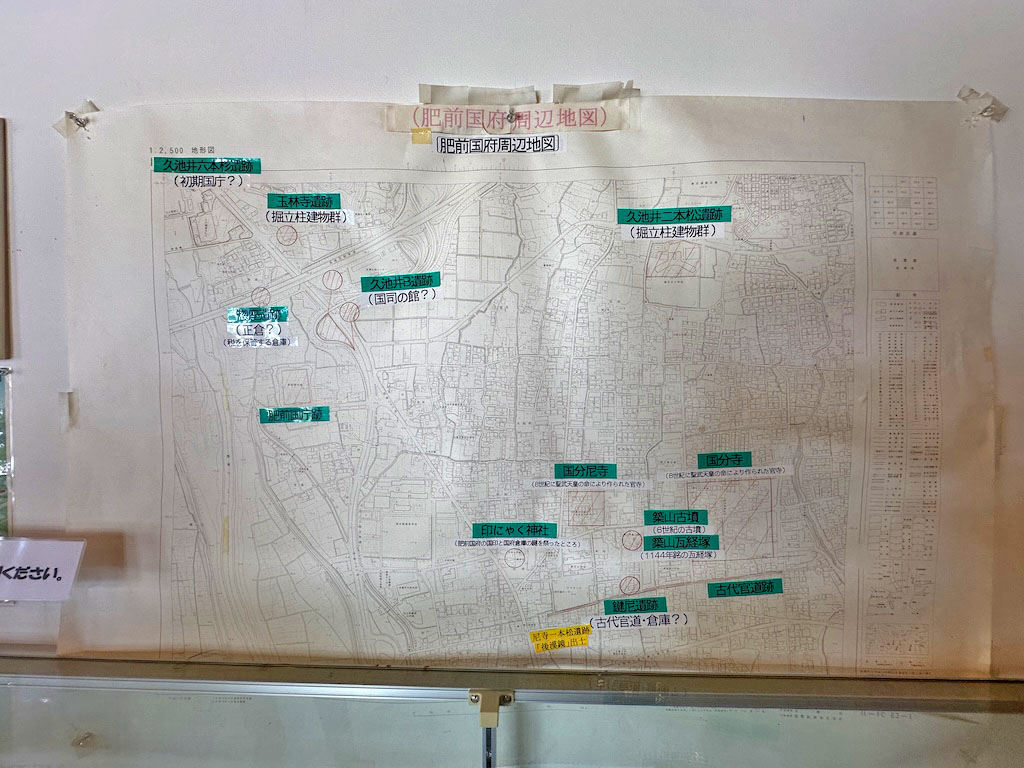

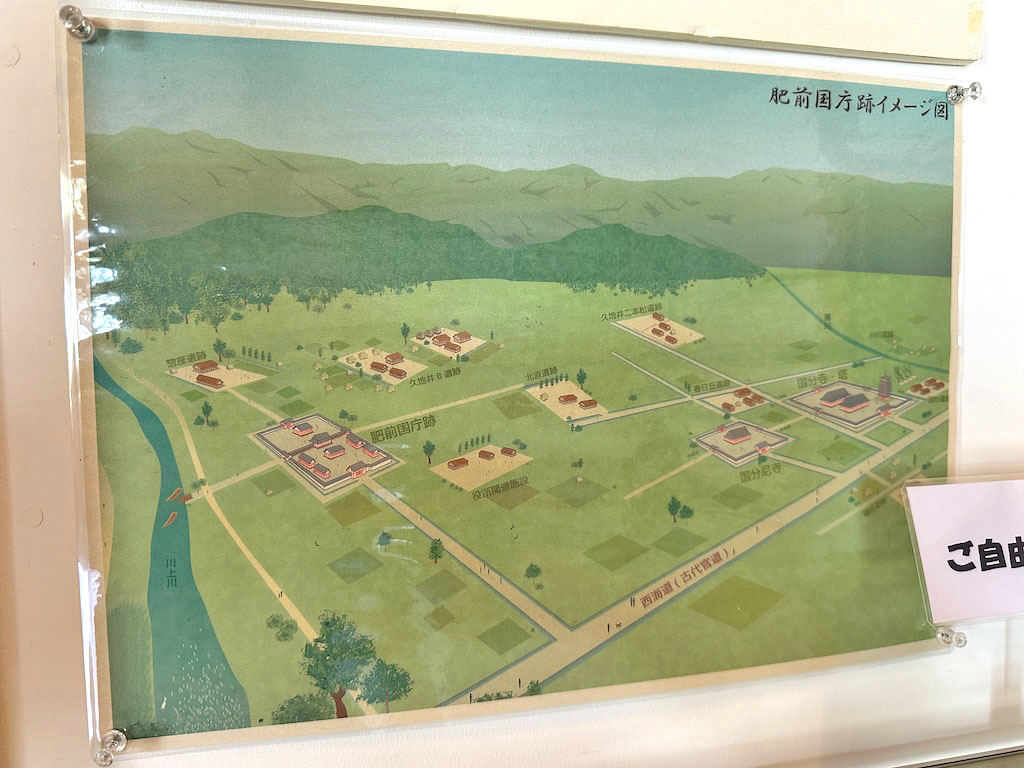

肥前国府周辺地図。

国府だけに国府寺、国分尼寺など

基本的なラインナップが揃っています。

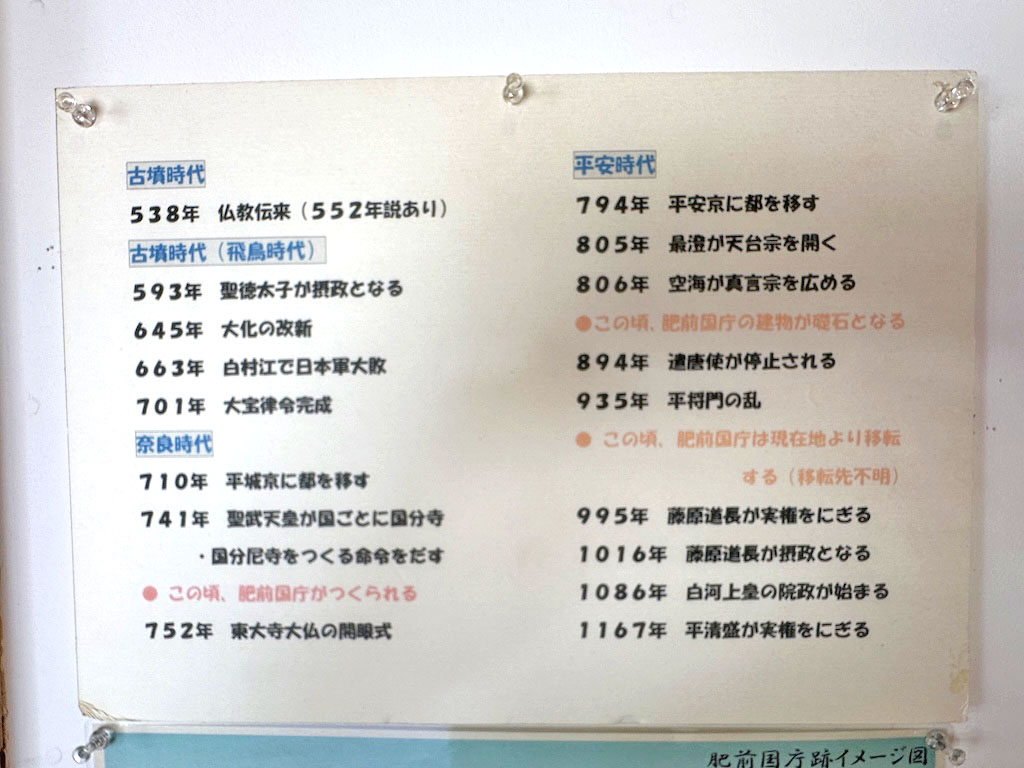

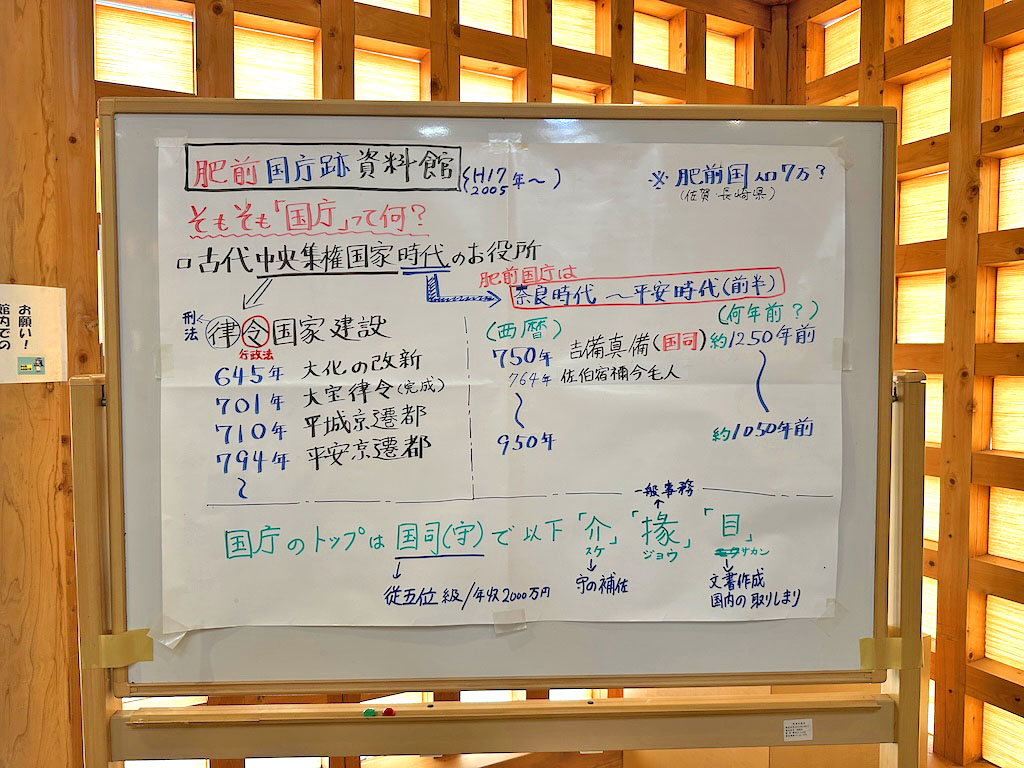

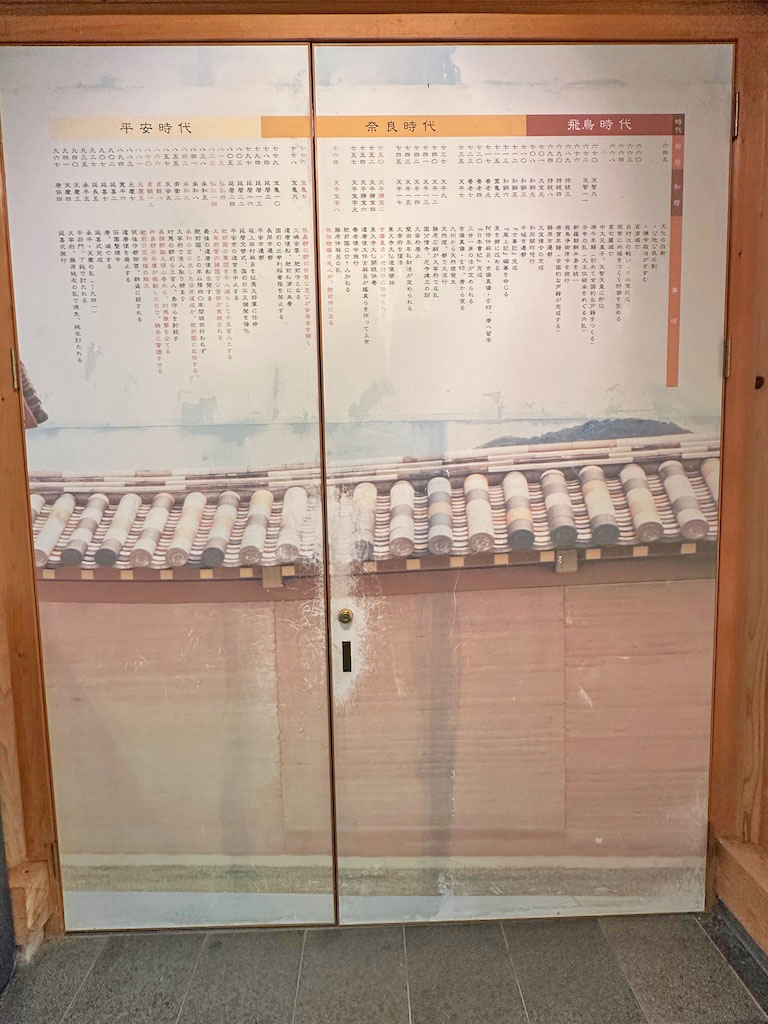

年表。

741年、聖武天皇が出した、

国府寺、国分尼寺建立の詔と

同じ頃に肥前国庁がつくられています。

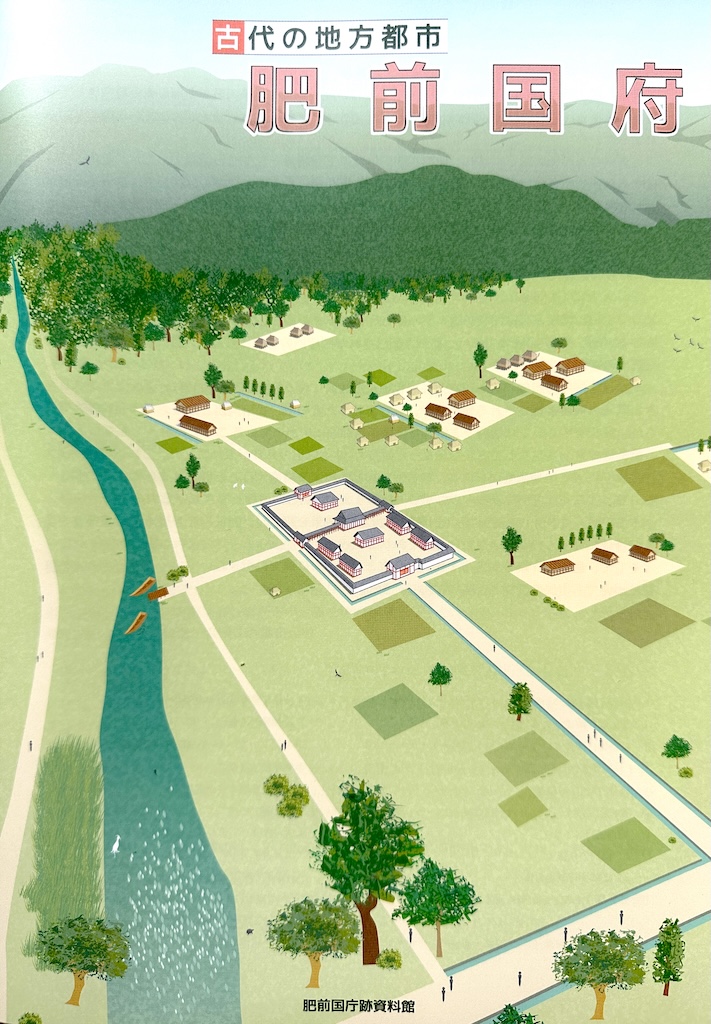

肥前国庁跡イメージ図。

ここまでで、

大まかな情報をインプット完了。

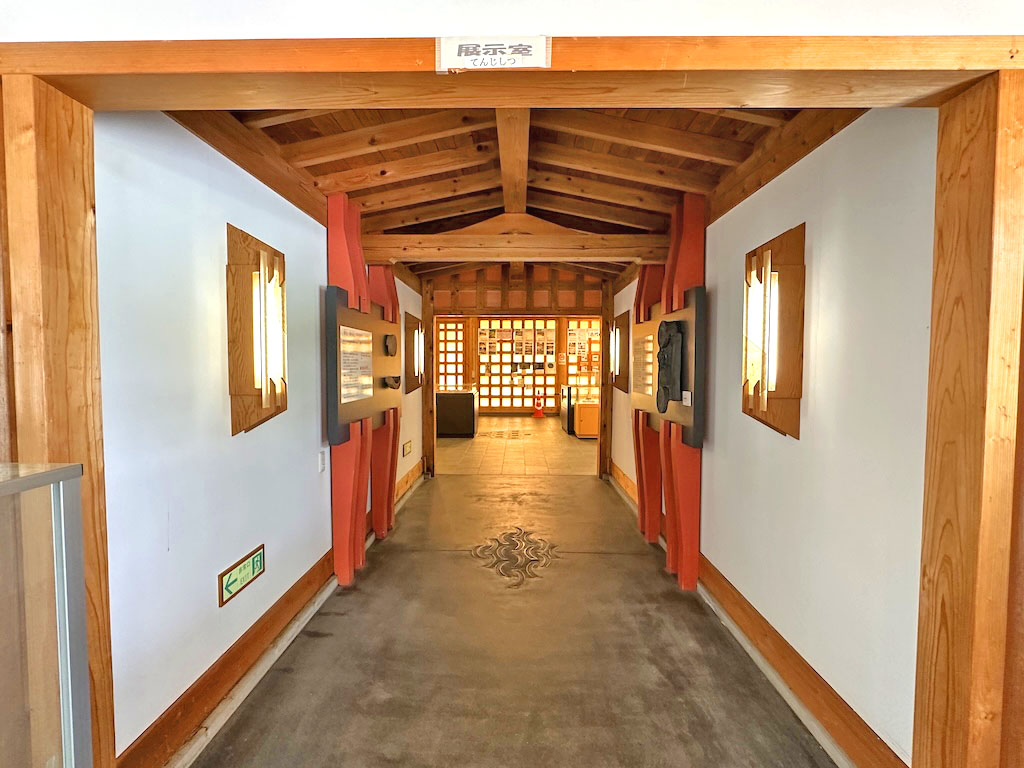

展示室への通路では両壁に注目。

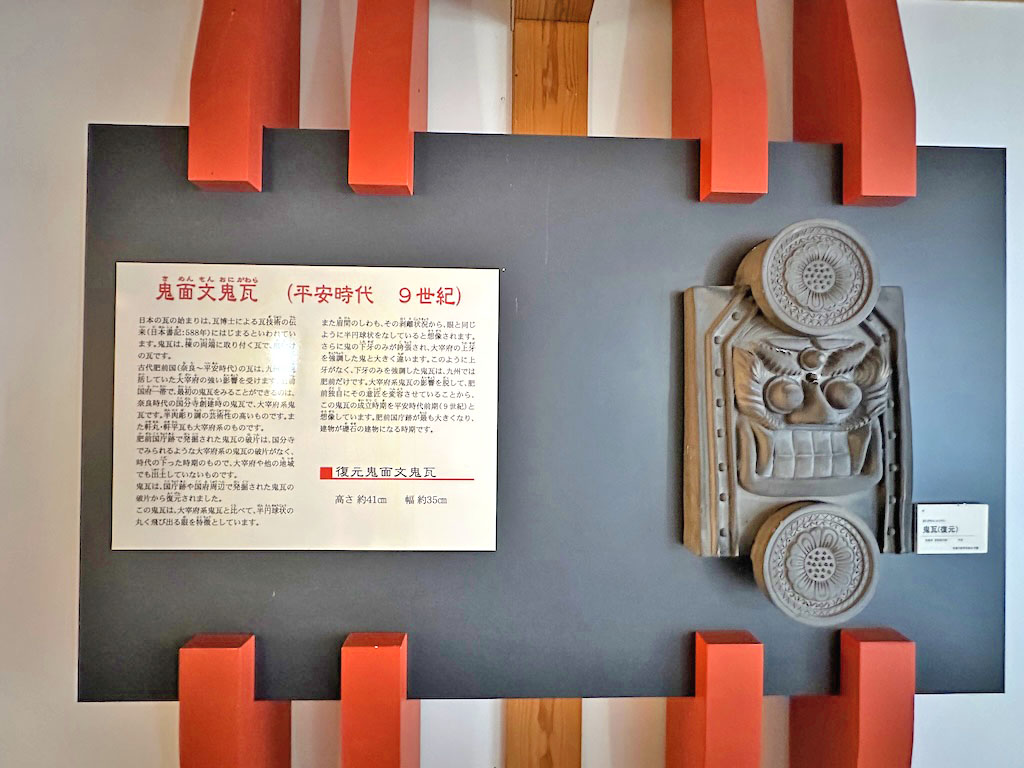

「鬼面文鬼瓦(平安時代 9世紀)」

「日本の瓦の始まりは、瓦博士による

瓦技術の伝来(日本書紀:558年)に

はじまるといわれています。

鬼瓦は、棟の両端に取り付く瓦で、

魔除けの瓦です。

古代肥前国(奈良〜平安時代)の瓦は、

九州を統括していた

大宰府の強い影響を受けます。

肥前国府一帯で、

最初の鬼瓦を見ることができるのは、

奈良時代の国分寺創建時の鬼瓦で、

大宰府系鬼瓦です。

半肉彫り調の芸術性の高いものです。

また軒丸・軒平瓦も大宰府系のものです。

肥前国庁跡で発掘された鬼瓦の破片は、

国分寺でみられるような

大宰府系の鬼瓦の破片がなく、

時代の下った時期のもので、

大宰府や他の地域でも

出土していないものです。

鬼瓦は、国庁跡や国府周辺で

発掘された鬼瓦の

破片から復元されました。

この鬼瓦は、大宰府系鬼瓦と比べて、

半円球状の丸く飛び出る眼を

特徴としています。」

確かに鬼瓦の眼、

めっちゃビックリしていますね!(笑)

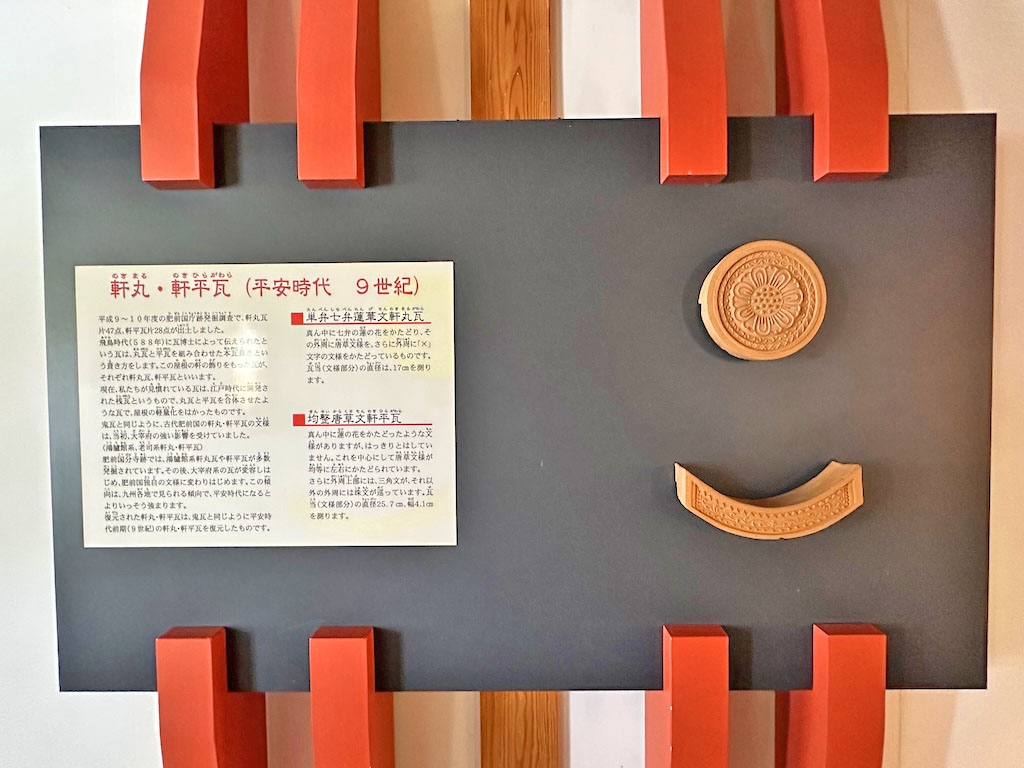

「軒丸・軒平瓦(平安時代 9世紀)」

「平成9〜10年度の

肥前国庁跡発掘調査で、

軒丸瓦片47点、

軒平瓦片28点が出土しました。

飛鳥時代(588)に

瓦博士によって伝えられたという瓦は、

丸瓦と平瓦を組み合わせた

本瓦葺きという葺き方をします。

この屋根の軒の飾りをもった瓦が、

それぞれ軒丸瓦、軒平瓦といいます。

現在、私たちが見慣れている瓦は、

江戸時代に開発された桟瓦というもので、

丸瓦と平瓦を合体させたような瓦で、

屋根の軽量化をはかったものです。

鬼瓦と同じように、

古代肥前国の軒丸・軒平瓦の文様は、

当初、

大宰府の強い影響を受けていました。

(鴻臚館系、老司系軒丸・軒平瓦)

肥前国分寺跡では、

鴻臚館系の瓦が変容しはじめ、

肥前国独自の文様に変わりはじめます。

この傾向は、九州各地で見られる傾向で、

平安時代になるとよりいっそう強まります。

復元された軒丸・軒平瓦は、

鬼瓦と同じように平安時代前期

(9世紀)の軒丸・軒平瓦を

復元したものです。」

軒丸瓦、軒平瓦に関しては、

平城京に行った時に知りましたが、

ここでも同じ形式だったのですね。

そして、元の中央スタンダードから

地方独自のオリジナルに変貌するのは、

鉄砲伝来以来、

日本オリジナルが出来たのと同じで、

ニーズに合わせて常に進化させる、

日本人気質の一つの表れでしょう。

展示室に入り、

まずはビデオを鑑賞。

デジタルな時代、

手書きにホッとする僕たち(笑)

年表。

肥前国に関係するものを

抜粋すると以下になります。

750年:吉備真備が肥前守に任ぜられる

764年:佐伯宿禰今毛人が、肥前守になる

776年:佐嘉郡の郡司佐賀公児公が

○○○○○安居会を開く

813年:非全国の軍団を千人減らして

○○○○○千五百人とする

823年:大宰府管内諸国で

○○○○○公営田が実施される

842年:承和の変に坐した滋原道成が、

○○○○○肥前国に赴任する

866年:基肄郡攝大領山春水ら、

○○○○○対馬襲撃を企てる

870年:杵島郡の兵庫が振動したので、

○○○○○隣兵に警護させる

881年:肥前介笠宗雄の解文

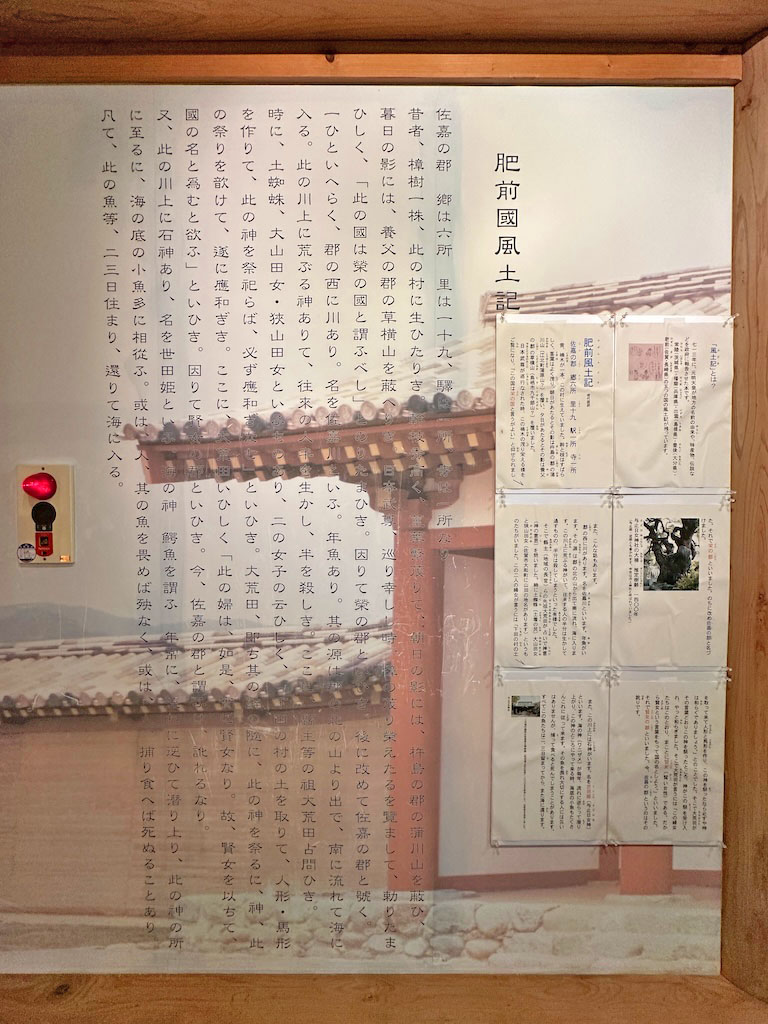

「肥前國風土記」

「佐嘉の郡 郷は六所 里は一十九、

驛は一所、寺は一所なり。

昔者、樟樹一株、此の村に生ひたりき。

幹枝秀高く、莖葉繁茂りて、

朝日の影には、杵島の郡の蒲川山を蔽日、

暮日の影には、

養父の郡の草横山を蔽へりき。

日本武尊、巡り幸しし時、

樟の茂り榮えたるを覧まして、

勅りたまひしく、

「此の國は榮の國と謂うべし」と

のりたまひき。

因りて榮の郡といひき。

後に改めて佐嘉の郡と號く。

一ひといへらく、郡の西に川あり。

名を佐嘉川といふ。

年魚あり。其の源は郡の北の山より出で、

南に流れて海に入る。

此の川上に荒ぶる神ありて、

往来の人半を生かし、半を殺しき。

ここに、縣主等の祖大荒田占問ひき。

時に、土蜘蛛、大山田女、

狭山田女といふものあり、

二の女子の云ひしく、

「下田の村の土を取りて、

人形・馬形を作りて、此の神を祭祀らば、

必ず應和ぎなむ」といひき。

大荒田、即ち其の辭の随に、

此の神を祭るに、

神、此の祭りをうけて、遂に應和ぎき。

ここに大荒田いひしく、

「此の婦は、如是、

實に賢女(さかしめ)なり。

故、賢女を以ちて、

國の名を為むと欲ふ」といひき。

因りて賢女の郡といひき。

今、佐嘉の郡と謂ふは、訛れるなり。

又、川上に石神あり、名を世田姫といふ。

海の神 鰐魚を謂ふ

年常に、流れに逆ひて潜り上り、

此の神の所に至るに、

海の底の小魚多に相従ふ。

或いは、人、其の魚を畏めば殃なく、

或は、捕り食へば死ぬることあり。

凡て、此の魚等、二三日住まり、

還りて海に入る。」

1300年前、

風土記の編纂を全国に命じた女帝、

元明天皇はホントいい仕事してますよ!

これで「佐賀(佐嘉)」という地名が、

日本武尊の「榮の國」、

大荒田の「賢女の郡」と

2つの由来によるものだと

わかるのですからね!

当時編纂を命じられた側は、

結構大変だったでしょうが、

あなたたちの努力は

こうして報いられていますので、

どうかご安心を!(笑)

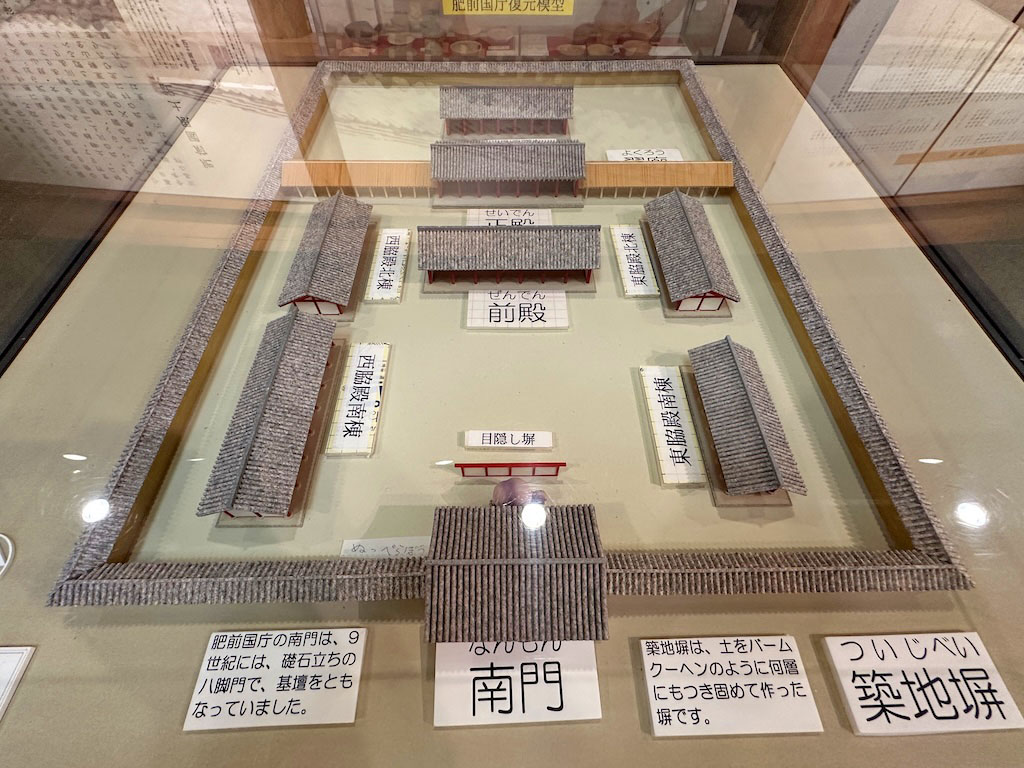

そして、この後はジオラマへ。

築地塀の案内、

「土をバームクーヘンのように」

このように書かれています。

僕たちはずっと「ミルフィーユ」と

言ってきましたが、

バームクーヘンもありでしょう!(笑)

この角度で見ると、

建物の柱などもよく分かります。

別角度から。

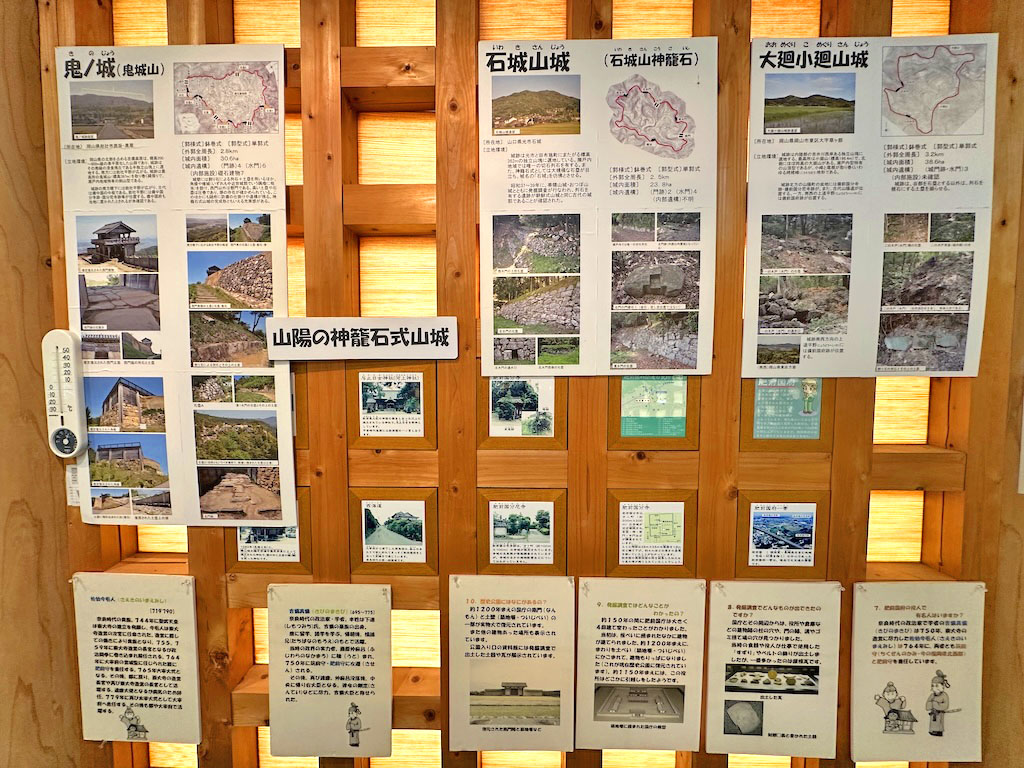

「古代山城の世界」展

肥前国庁が開設される

約100年ほど前、

聖歴663年の白村江の戦いで、

唐・新羅連合軍に敗れた直後から

日本(倭)では、

西日本を中心として、

防衛施設である広大な城を

多数築造しました。

幸いな事に、唐・新羅の日本侵攻はなく、

城の機能は時と共に失われ、

肥前国府が出来た頃には、

防衛施設としての役目は、

ほぼ終わっていたと思います。

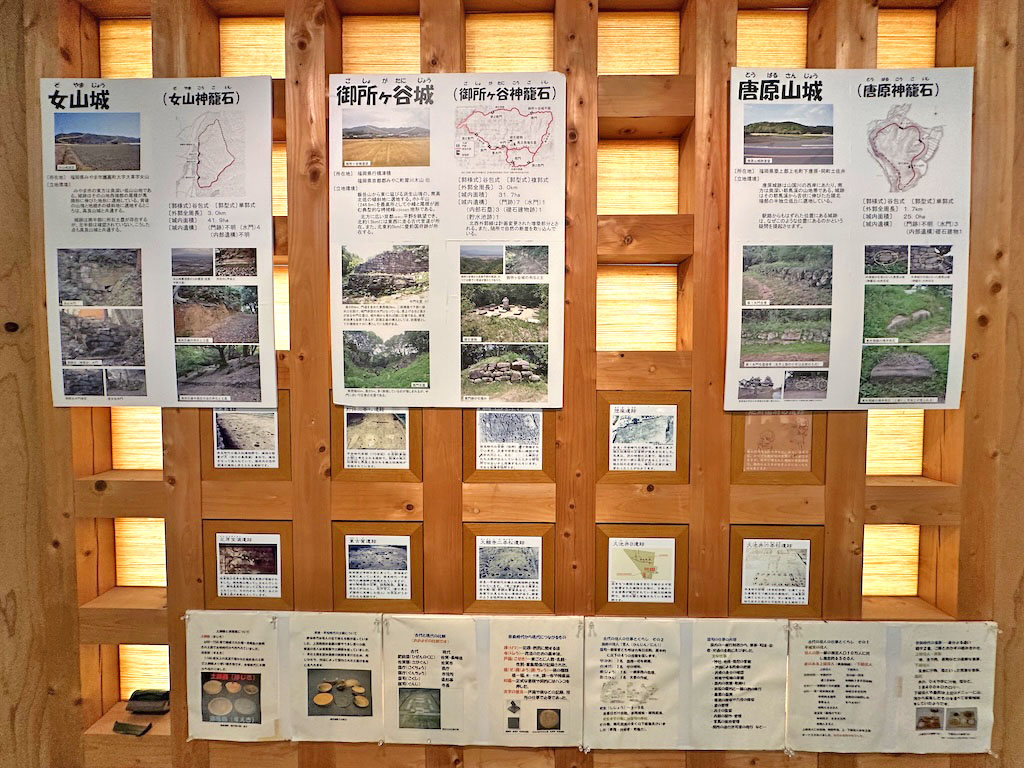

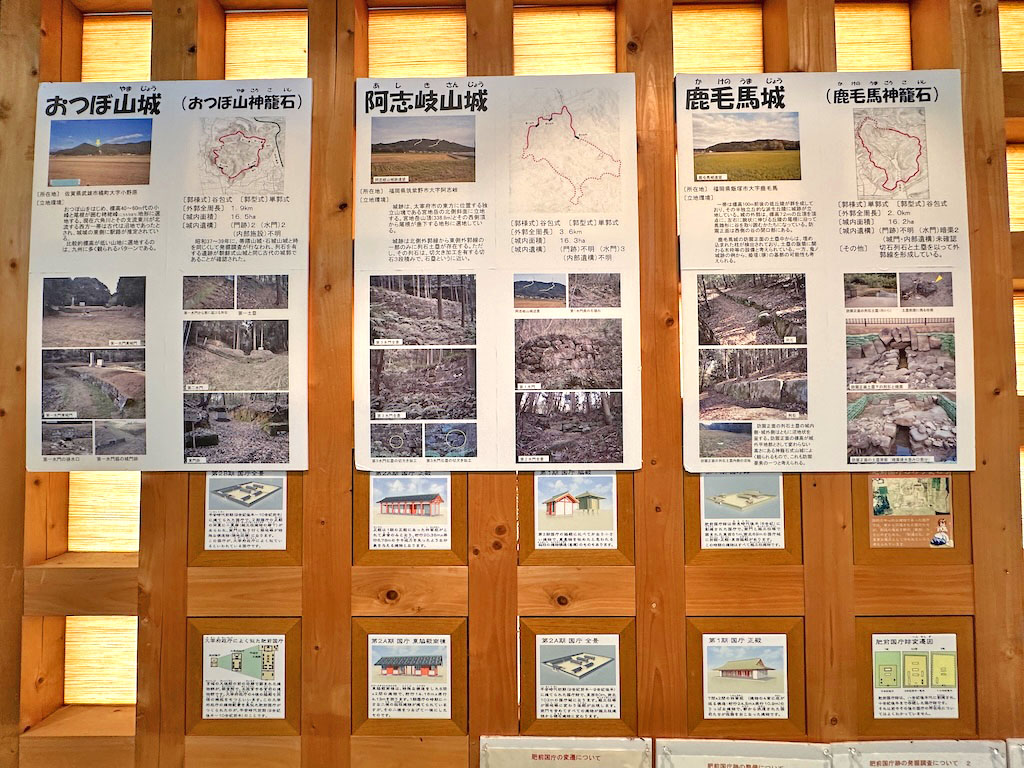

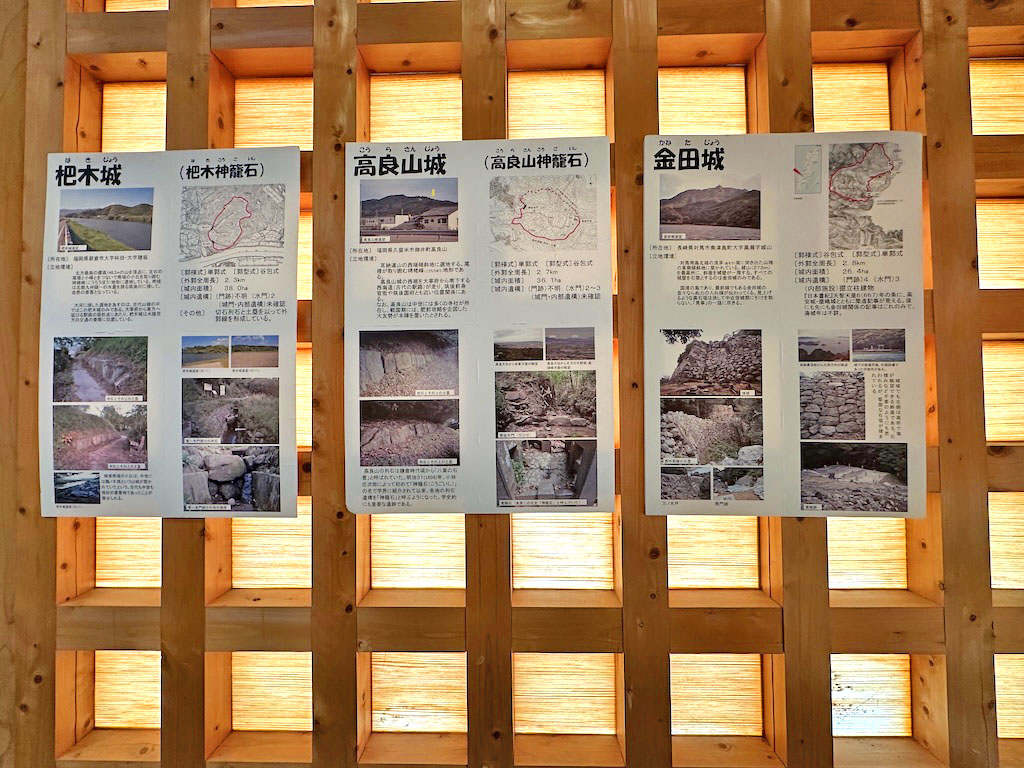

この展示室では壁一面に

そんな古代山城の紹介があったので、

巡ってみました。

以前訪問したことのある、

鞠智城は兵站基地として、

屋嶋城は瀬戸内海を挟んで、

岡山の鬼ノ城と向かい合っていて、

敵を「挟み撃ち」する目的もあったのかと

推測されています。

朝鮮式山城と書かれていますが、

これは百済から亡命してきた

高官の技術により出来た城だから

このように呼ばれているようです。

ここは未訪問ばかり。

以前は日本書紀に記載があるものを

「古代山城」、

日本書紀に記載がないものを

「神籠石」と呼んでいましたが、

近年はどちらも

同じ主旨の城であるとの観点から、

神籠石の呼称は、

使われなくなりつつあるようです。

(僕の肌感として・・笑)

訪問済み。

全部未訪問。

高良山城のみ訪問済みですが、

以前からずっと気になっているのが、

対馬の「金田城」です。

この三つは全て未訪問だし、

名前も知りませんでした。

いつか行く機会が来るのか、

来ないのかは神のみぞ知る(笑)

(続く)